| Titel: | Dampfhammersteuerung in der Locomotivfabrik zu Wr. Neustadt; von Emil Ruchholz. |

| Fundstelle: | Band 214, Jahrgang 1874, Nr. CVII., S. 430 |

| Download: | XML |

CVII.

Dampfhammersteuerung in der Locomotivfabrik zu

Wr. Neustadt; von Emil

Ruchholz.

Aus der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1874

S. 493.

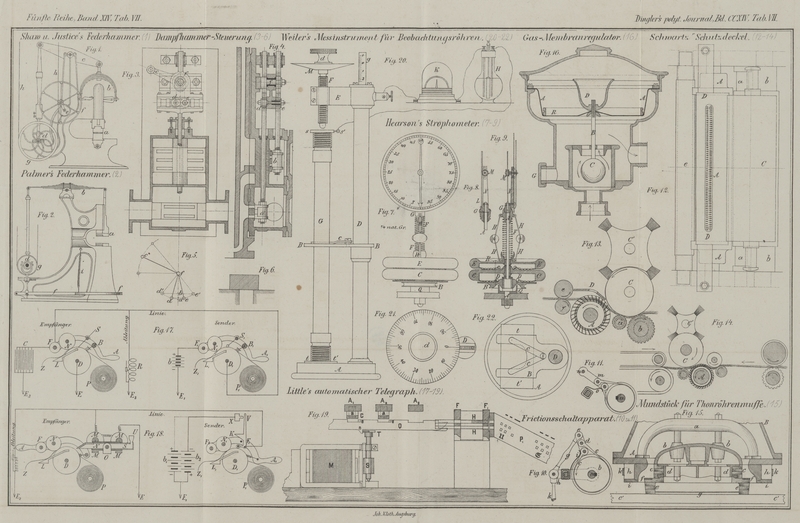

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Dampfhammersteuerung.

Das erste Erforderniß einer Hammersteuerung ist, daß dieselbe leicht beweglich sei;

erst in zweiter Linie steht der dichte Schluß derselben. Ein Muschelschieber liefert

einen dichten Abschluß, doch wird derselbe schon bei Hämmern von 50 Ctr. Fallgewicht

schwer beweglich, und man ist gezwungen für größere Hämmer zu entlasteten Schiebern

zu greifen. Diese verlieren aber ihren dichten Schluß, je mehr sie entlastet sind,

und geben dann Veranlassung zu großen Dampfverlusten. An älteren Hämmern findet man

wohl plattenförmige Schieber, von denen einer für die Einströmung, der andere für

die Ausströmung dient. Diese Schieber fallen verhältnißmäßig kleiner aus und sind

daher leichter zu bewegen als Muschelschieber. Oft sind dann zwei Handhebel

vorhanden, von denen einer den Einlaß, der andere den Auslaß regulirt. Auch hatte

man Wohl nur einen Hebel und bewegte beide Schieber gleichzeitig, versah dann aber

die Schieber mit entsprechend größeren Deckungen. Aus der Combination von beiden ist

vorliegende Steuerung entstanden.

In Fig. 3 und

4 ist a der Einlaßschieber, b der

Auslaßschieber; ihre Schieberstangen tragen oben Coulissen, in welchen die Steine

d und

e gleiten; d und e befinden sich auf Zapfen des dreifachen Hebels cde, dessen Drehpunkt bei f

liegt.

Das Princip des Bewegungsmechanismus ist mit Hilfe des Diagrammes in Fig. 5 leicht zu erkennen.

Bewegt man c mittels der Zugstange, welche zum Handhebel

führt, nach aufwärts, bis e nach d gelangt, so erreicht d die Stellung d'. Dabei macht d den

verticalen Weg b, e macht den verticalen Weg a. Bei gut gewählten Verhältnissen erreicht b einen brauchbaren Werth, während a genügend klein wird, um es vernachlässigen zu

können.

Bewegt man c aus der Mittelstellung abwärts, so macht d den Weg a, und e den Weg b. – Mit

d ist aber der Einlaßschieber, mit e der Auslaßschieber gekuppelt. Bewegt man also c nach aufwärts und zurück, so öffnet und schließt der

Einlaß, während die Ausströmung geschlossen bleibt. Geht c nach abwärts, so bleibt die Einströmung geschlossen, dagegen wird die

Ausströmung frei. Auf dem Rückwege schließt zunächst die Ausströmung, und die

Einströmung wird wieder frei, sobald c die

Mittelstellung überschritten hat.

Die Ueberdeckungen sind sehr gering gewählt; Fig. 6 zeigt einen Theil

der Schieber in 1/2 natürlicher Größe; trotzdem ist der Abschluß dicht, so daß bei

der Mittelstellung des Hebels kein Dampf entweicht.

Eigenthümlich und besonders günstig ist die Wirkung der Uebersetzung in dem

Mechanismus. Wenn beide Schieber geschlossen haben, also die Kraft, welche beide

bewegen soll, am größten sein muß, dann ist auch die Uebersetzung am größten; sie

wird kleiner, je weiter einer der Schieber geöffnet hat.

Vorliegende Steuerung gehört einem Dampfhammer von 85 Ctr. Fallgewicht an. Dieselbe

ist leicht beweglich und arbeitet seit mehreren Monaten zur vollkommenen

Zufriedenheit.

Tafeln