| Titel: | Ueber Sicherheitsvorrichtungen an Spinnereimaschinen. |

| Fundstelle: | Band 216, Jahrgang 1875, Nr. , S. 26 |

| Download: | XML |

Ueber Sicherheitsvorrichtungen an

Spinnereimaschinen.

Nach dem

Bulletin de la Société industrielle à

Mulhouse, December 1874 S. 584.

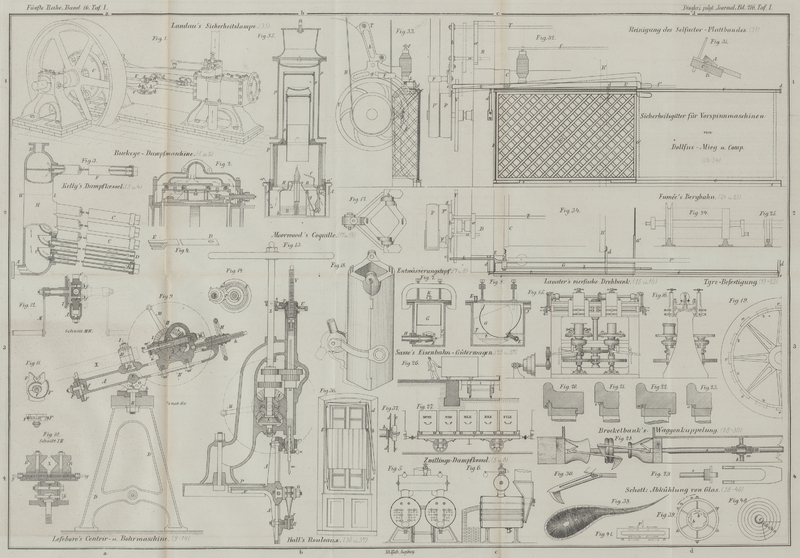

Mit Abbildungen auf Taf.

I [d/1].

Sicherheitsvorrichtungen an Spinnereimaschinen.

Reinigung des Plattbandes bei

Selfactors (Fig. 31).

Ie nach Qualität und Nummer des Gespinnstes ist es angezeigt, im Interesse sowohl des

Productes als auch der Reinlichkeit überhaupt, die Plattbänder täglich zwei-,

drei-auch viermal zu putzen, und geschieht dies gewöhnlich dadurch, daß der

Aufstecker mit einer Hand voll Putzfäden dicht hinter den Spindeln über den Wagen

hinfährt und das aus den Spindelbüchsen herausgespritzte Oel und den durch dasselbe

festgehaltenen Wollstaub entfernt. Da der Aufstecker sich dabei zwischen Wagen und

Cylinderbank befindet, und besonders wenn man mehr als zweimal reinigen muß, die

Maschine nur durch Abstellen des Treibriemens auf die Losscheibe in Stillstand

gebracht ist, so ist leicht zu erkennen, in welcher Gefahr sich der Aufstecker

befindet. Er könnte nämlich bei einem unzeitigen Einrücken, sei es durch

Unvorsichtigkeit des Spinners oder durch irgendwelche ungünstigen Umstände

herbeigeführt, vom Wagen erfaßt und an die Cylinderbank gepreßt werden, welcher

Unfall leider schon zu verschiedenen Malen eingetreten ist.

Zur Reinigung des oberen Theils des Wagens hat man deshalb eigene Selbstputzer

construirt, ein aus einem Lappen und einer Bürste bestehender Apparat, welcher

über die ganze Länge der Maschine hingleitet und den Staub vom Wagen wegnimmt

(vergl. 1871 202 15. 1872 204

441). Diese Selbstputzer lassen aber immer einen 8 bis 10 Cm. breiten Staubstreifen

hinter den Spindeln stehen, welcher mit der Hand beseitigt werden muß. Die Firma N.

Schlumberger und Comp. in

Gebweiler hat versucht, dem eben erwähnten Selbstputzer einen Theil hinzuzufügen,

der auch diese letztere Handarbeit durch mechanische ersetzen sollte; doch hat sich

dieser Apparat als nicht ganz genügend erwiesen.

Da nun aber der Selbstputzer das Plattband nicht ohne einen neuen Mechanismus, der

ihn sehr complicirt machen würde, reinigen kann, handelt es sich um ein Mittel,

welches das Ansetzen von Oel auf dem Plattbande verhindert.

Herr Weiß, Director bei Schlumberger

Sohn und Comp. in Mülhausen, machte in dieser

Richtung verschiedene Versuche. Er zog direct hinter den Spindeln einen Strick von

einem Ende des Wagens zum anderen; in diesen sog sich das herausspritzende Oel ein

und wurde nach und nach an die Spindeln zurückgegeben. Da dies aber verschiedene

Unbequemlichkeiten verursachte, so entfernte er deshalb den Strick und befestigte

über die ganze Länge des Wagens eine Latte hinter den Spindeln, um das Spitzen des

Oels auf das Plattband zu verhüten. Das herausspritzende Oel wird auf der den

Spindeln gegenüberliegenden Seite der Latte aufgefangen, sammelt sich da und wird an

die Spindeln zurückgegeben (vergl. Fig. 31).

Die Latte A besteht aus Tannenholz und wird auf das

Plattband B mit Holzschrauben aufgeschraubt. Sie hat auf

der unteren Seite über die ganze Länge einen Einschnitt, damit die vorstehenden

Köpfe der Bolzen C, welche das Plattband halten, sie

nicht an vollständigem Aufliegen verhindern. Diese Latte befindet sich 15 Mm. hinter

den Spindeln; ihr Querschnitt ist ein Trapez, dessen Basis in dem vorliegenden Falle

55 Mm. breit ist. Die eine Seite hinter den Spindeln ist in einem Winkel von

75° gegen die Basis geneigt, so daß die obere Kante 5 Mm. weiter zurücksteht

als die untere. Die Höhe beträgt 25 Mm. Durch diese Einrichtung hat man sehr

günstige Resultate erzielt, da das Plattband immer reinlich gehalten wird und der

Aufstecker in Folge dessen nicht mehr den Gefahren ausgesetzt ist wie früher.

Andere Constructeure haben dadurch das Spritzen des Oels zu vermeiden gesucht, daß

sie die Spindelbüchse inwendig ausbohrten; und es ist auch dieser Versuch sehr

erfolgreich gewesen, um so mehr als diese Anordnung vor der vorhergehenden eine

ziemliche Oel-Ersparniß voraus hat, da das Oel nicht mehr herausspritzen kann, und

deshalb die Spindeln anstatt täglich 2 bis 4mal nur einmal geölt werden müssen.

Sicherheitsgitter für Vorspinnmaschinen;

von Dollfus-Mieg und Comp. (Fig. 32–34).

Die Unglücksfälle bei Vorspinnmaschinen (flyers, bancs à

broches) werden meistens entweder durch die Spindelgetriebe oder durch die

Cylindergetriebe, oder endlich durch das Differentialgetriebe hervorgebracht. Davon

haben die letzteren zu Unfällen am häufigsten Anlaß gegeben. Durch Anordnung der

Deckel auf den Spindelgetrieben sind hier nicht leicht Unglücksfälle zu befürchten,

und können solche nur bei grober Fahrlässigkeit vorkommen. Die Cylindergetriebe

werden entweder durch besondere Räderverschalungen gedeckt, oder, was bei weitem

vorzuziehen ist, die Hauptgestelle werden so construirt, daß die ganzen erwähnten

Räderwerke in demselben untergebracht werden können.

Das Räderwerk, welches sich auf dem hinteren Theil der Maschine befindet und

Differentialgetriebe, Zwirnräder und Conustrieb in sich schließt, ist zahlreichen

Aenderungen und Regulirungen ausgesetzt, und erschwert dieser Umstand sehr das

Anbringen einer Sicherheitsvorrichtung. Man kann an demselben nicht gut

Räderverschalungen anbringen, da dieselben bei jeder Aenderung entfernt werden

müßten, also zu viel Umständlichkeiten hervorrufen würden.

Durch den Mangel einer Schutzvorrichtung befindet sich aber die Aufsteckerin in

fortwährender Gefahr, um so mehr als die Spinnerin es nicht augenblicklich sehen

kann, wenn die hinter der Maschine befindliche Aufsteckerin von den Rädern erfaßt

werden würde. Diesen letzteren Umstand, daß nämlich die vor der Maschine befindliche

Spinnerin die Aufsteckerin nicht gut sehen kann, benützt aber letztere auch oft, um

die Maschine während des Ganges zu putzen. Die schon vorgekommenen Unglücksfälle

zeigen auch, daß selbst die Meister beim Regeln der Bewegung oder beim Austausch

eines Rades in Gefahr kamen, weil die Spinnerin durch Unvorsichtigkeit die Maschine

unvermuthet laufen ließ. Ebenso beweisen Thatsachen, daß trotz strengsten Verbotes

auch die Spinnerinnen, besonders Samstags die Maschinen während des Ganges putzen,

um bei Zeiten fertig zu werden. Alles dies spricht dafür, um das

Differentialgetriebe eine Vorrichtung anzubringen, welche alle diese Uebelstände

möglichst beseitigt, und sind auch in diesem Sinne schon sehr viel Versuche gemacht

worden, welche zum Theil zu recht günstigen Resultaten geführt haben.

Bei den Vorspinnmaschinen von Higgins und Comp. in Manchester ist die Anordnung des

Differentialgetriebes eine ziemlich gefährliche, da dieses zu sehr im Bereiche der

Aufsteckerin liegt, und ist es bei diesen Maschinen besonders nöthig, eine

Schutzvorrichtung anzubringen, beispielsweise eine verschließbare Gitterthür, durch

welche man, ohne sich einer Gefahr auszusetzen, schmieren könnte. Den Schlüssel

könnte der Meister aufbewahren, oder wenn dieser zu sehr beschäftigt ist, die

Spinnerin; auf alle Fälle dürfte die Aufsteckerin diese Thüre niemals öffnen können,

so lange die Maschine im Gange ist. Eine nähere Ausführung dieses Projectes ist in

Fig. 32

bis 34 zu

ersehen.

Ein Gitter G von Bandeisen, dessen rechteckige Maschen

circa 4 Cm. weit sind, damit man mit dem Halse der Oelkanne hineinlangen kann, ist

so angebracht, daß es die Getriebe vom Hauptgestelle bis zum Conus und vom Boden bis

zum Aufsteckrahmen verdeckt. Beim Conus ist es im rechten Winkel umgebogen und zwar

so, daß man den Conusriemen verschieben kann, ohne durch das Gitter behindert zu

sein. Anstatt dieses Gitter vertical nach Art der Thüren zu befestigen, ist es

derart angebracht, daß man es nach der Längenrichtung der Maschine verschieben kann

und somit der ohnehin nicht allzu überflüssige Raum hinter der Maschine, wo oft noch

Spulenkästen stehen, nicht verstellt wird. Das Gitter läuft deshalb längs zweier

Schienen c, deren untere am Boden und deren obere

mittels Supports d am vorderen Hauptgestelle B und am ersten und zweiten Zwischengestelle B′ befestigt ist. Bei Verschluß mittels Schlüssel

stellten sich verschiedene Weitläufigkeiten heraus, und mußte man daher bedacht

sein, ein anderes Mittel für den sicheren Verschluß zu finden. Da das Gitter nun

nach der Längenrichtung verschiebbar angeordnet wurde, kam man leicht auf den

Gedanken, dasselbe mit der Riemenausrückung direct in Verbindung zu bringen in der

Weise, daß das Gitter nur dann geöffnet werden kann, wenn der Riemen sich auf der

Losscheibe befindet, also die Maschine bestimmt in Ruhe ist; dabei kann man die

Maschine nicht eher wieder laufen lassen, bevor das Gitter nicht an seinen Platz

zurückgeschoben ist.

Die von Dollfus-Mieg und Comp. herrührende diesbezügliche Einrichtung ist folgende. An dem schon

oben beschriebenen Gitter befindet sich ein Hebel L

L′, welcher den Ausrücker T mit dem Gitter in Verbindung bringt. Dieser Hebel, in Gestalt eines

Balancier, ist um einen Zapfen I drehbar, welcher je

nach Länge des Gitters und Lage der Riemengabel entweder im Vordergestelle, am

Aufsteckrahmen oder an irgend einem anderen Maschinentheil befestigt ist. Der

vordere Hebelarm L liegt wenn die Maschine eingerückt

ist, auf einem Einschnitt e

(Fig. 33) des die

Riemengabel F tragenden Segmentes g, und kann dieses ungehindert beim Einrücken und Ausrücken hin und her

geschoben werden, weil der Hebel in dem Einschnitt e

gleitet. Der hintere Hebelarm L′ erstreckt sich

über das ganze Gitter und ist am Ende desselben wie ein Haken umgebogen und hält

dadurch das Gitter so, daß man es ohne Entfernung des Hebels nicht verschieben kann.

Will man nun behufs Reinigung, Abänderung an den Getrieben oder aus sonstigem Grunde

das Gitter beseitigen, so rückt man den Riemen auf die Losscheibe; dadurch kommt nun

der Hebeltheil L. aus dem Einschnitt e, und man kann daher den Hebel so drehen (in die

punktirt angedeutete Lage), daß sein am hinteren Theil befindlicher Haken das Gitter

nicht mehr faßt. Dabei senkt sich der vordere Hebelarm und erhält eine solche

Stellung neben dem erwähnten Segment g, daß der Riemen

unmöglich zurückbewegt werden kann, die Maschine daher, so lange das Gitter nicht

geschlossen ist, nicht in Gang gesetzt werden kann. Will man die Maschine wieder

einrücken, so muß das Gitter auf seinen Platz zurückgeschoben und der Hebel L L′ so gedreht werden, daß sich sein Haken über

das hintere Gitterende legt; dadurch gelangt der vordere Hebelarm L wieder in die Höhe des Einschnittes e und man kann den Riemen nach Belieben verschieben.

Im Uebrigen sind in den verschiedenen Ansichten (Fig. 32 bis 34) gleiche

Theile mit den nämlichen Buchstaben bezeichnet.

R. K.

Tafeln