| Titel: | Ueber Abkühlung des Glases und vom sogenannten Hartglase; von Dr. Otto Schott. |

| Autor: | Otto Schott |

| Fundstelle: | Band 216, Jahrgang 1875, Nr. , S. 76 |

| Download: | XML |

Ueber Abkühlung des Glases und vom sogenannten

Hartglase; von Dr. Otto

Schott.

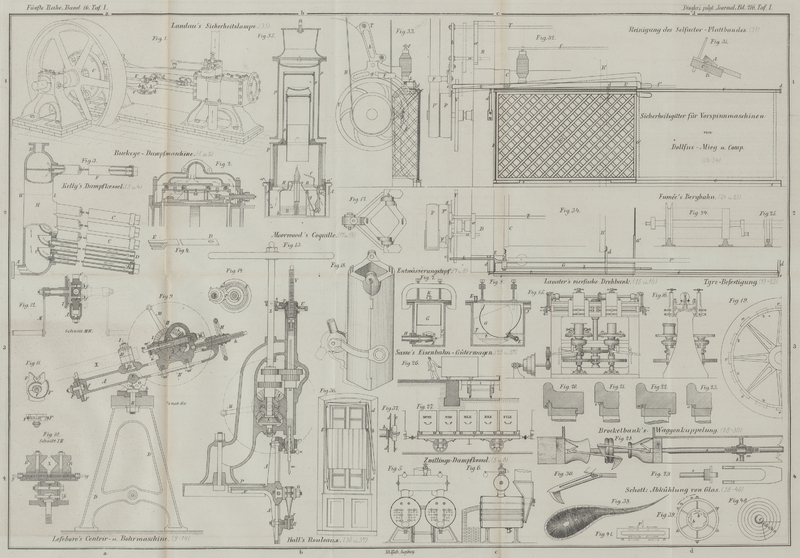

Mit Abbildungen auf Taf.

I [d/4].

Schott, über Abkühlung des Glases und vom sogen.

Hartglase.

Die Abkühlung spielt bei der Fabrikation des Glases eine große Rolle. Man läßt das

Glas in der Technik im Kühlofen recht langsam erkalten, damit in allen Theilen desselben eine gleiche

Spannung, d. h. eine solche herrscht, welche nur durch die Cohäsion des Mediums

bedingt ist. Sind unregelmäßige Spannungen im Glase vorhanden, so werden dieselben

durch Erhitzen innerhalb, gewisser Grade so stark, daß ein Zerspringen des Körpers

eintritt.

Nicht langsam gekühltes Glas zeigt fast immer Spannungen, wie sich dies leicht in der

Tafelglasfabrikation an dem Uebereinandergreifen der

„gesprengten“ Walzen beobachten läßt. Die Entstehung der

Spannung wollen wir an diesem Beispiel verfolgen. Nachdem der Glasbläser seine Walze

angefertigt hat, legt er sie, fast noch glühend, auf zwei in einiger Entfernung auf

einem Gestell befindliche Breter. Dort geht die Abkühlung theils durch Strahlung,

theils durch Mittheilung an die Luft vor sich. Während nun der äußere Mantel des

Cylinders nach allen Seiten seine Wärme ausstrahlt und ebenso die durch die

Mittheilung an die Luft verlorene Wärme sich schnell entfernt, verbleibt die

strahlende Wärme des inneren Mantels zum größten Theil in dem cylindrischen Raum, d.

h. die gegenüber liegenden Flächen theilen sich gegenseitig durch Strahlung Wärme

mit; ebenso ist die Circulation der Luft, also auch die Entziehung der Wärme durch

Mittheilung geringer. Demnach ist die Abkühlung der äußeren Fläche eine schnellere

als die der inneren; wenn die äußeren Glastheile schon fest sind, sind die inneren

noch beweglich und ziehen sich durch Abkühlung zusammen, wodurch eine Spannung im

Glase erzeugt wird, welche durch Sprengung des Cylinders der Länge nach und

Uebereinandergreifen an der Sprungstelle sich theilweise ausgleicht.

Die auf diese Weise im Glase entstandenen Spannungsdifferenzen in den verschiedenen

Schichten sind verhältnißmäßig gering. Größere Spannungen kann man erhalten, wenn

man geschmolzenes Glas ins Wasser tropfen läßt (Glasthränen). Die Abkühlung der

äußeren Schicht der Glasthräne ist durch Mittheilung und Ausstrahlung an das Wasser

eine sehr rasche; dieselbe ist schon fest, während der innere Theil noch hochglühend

und flüssig ist, wovon man sich leicht durch den Augenschein bei der Anfertigung der

Glasthränen überzeugen kann. Durch die Zusammenziehung von Schicht zu Schicht bei

der allmäligen Abkühlung des inneren Theiles, bildet sich gewöhnlich im Inneren ein

luftleerer Raum, dessen Größe von dem Volumen der Perle abhängt. Die Spannungen in

solchem Glase sind so groß, daß die Thräne, wenn das Gleichgewicht an einer Stelle

durch Abbrechen des Glasfadens gestört wird, der Körper von der Bruchstelle

ausgehend in Tausende von kleinen Splittern zerspringt. Durch Einschließen der

Glasthräne in Wachs und darauf folgendes Zerbrechen des Glasfadens, ergab sich, daß

die Glassplitter, wie Fig. 38 zeigt, sich

radial anordnen; die äußerste Schale zeigte, im Vergleich zu dem inneren Theil, nur

wenig Sprünge.

Eine Glasthräne kann erhitzt und unter zischendem Geräusch ins Wasser geworfen

werden, ohne zu zerspringen. Die Temperatur darf dabei natürlich nie Rothglut

erreichen, da sonst beginnende Schmelzung und Ausgleich der Spannungen eintritt,

wodurch sich der Körper wie jedes andere Glas verhalten würde.

Wenn man Gelegenheit gehabt hat, häufig Glasthränen zu zerbrechen, so ist dabei die

große Festigkeit und Elasticität des Glasfadens auffallend. De la Bastie ist es gewesen, der diese Eigenschaften erkannt

hat, und darauf hin die Erfindung des sogenannten Hartglases basirte, welches in

nichts anderem besteht als in einer in Oel gekühlten Glasthräne, welche die Form

eines nützlichen Hausgeräthes oder sonstigen Glasgegenstandes hat.

In Folgendem will ich es versuchen, die Spannungen in einer solchen Glasthräne

abzuleiten und die daraus resultirenden Eigenschaften zu erklären. Denken wir uns

zwei eiserne Ringe concentrisch um einander gelegt und durch Schraubenbolzen

verbunden, wie Fig.

39 zeigt, so wird, wenn der innere Ring erhitzt und die Schrauben

angezogen werden, bei nachherigem Erkalten in dem äußeren Ring eine Spannung

herrschen, welche das Eisen auf rückwirkende Festigkeit in Anspruch nimmt; der

innere Ring dagegen wird auf absolute Festigkeit beansprucht werden. Diese

Spannungen lassen sich durch zwei entgegengesetzt gerichtete Pfeile a und b versinnlichen.

Denken wir uns solcher Ringe sehr viele um einander gelegt und die Temperatur

derselben nach Innen zu wachsend, so werden sich nach Innen und Außen die

respectiven Spannungen addiren, und wir erhalten dann ein Bild der Spannungen in der

Glasthräne. Wir brauchen uns solcher Ringe nur sehr viele aus Glas zu denken, die

unter sich durch Cohäsion verbunden sind, und von welchen der äußerste zuerst, die

übrigen nach einander folgend erkalten.

Denken wir uns weiter eine Glasthräne in concentrische Schalen zerlegt und einen

Schnitt senkrecht zur Mittellinie geführt (Fig. 40). Betrachten wir

in der äußersten Schale das Stück a, so wird dasselbe

durch die Erkaltung und Zusammenziehung des zweiten Ringstückes zusammengedrückt,

ebenso dieses letztere durch das Stück c u. s. w., so

daß also in dem äußersten Ringe rückwirkende Spannung, in dem inneren absolute

herrscht, welche Spannungen durch die Zwischenringe in einander übergehen. Es

existirt daher auch eine neutrale Grenzfläche, in welcher sich die rückwirkende und

absolute Spannug aufhebt. In Wirklichkeit sind solche Ringe natürlich nicht

vorhanden, da die Abnahme der Spannung eine stetige ist.

Nimmt die absolute Spannung (d. i. die innere) so stark zu, daß die Festigkeit des

Glases nicht mehr ausreicht, das Gleichgewicht zu halten, so tritt von Innen aus

Zerspringen der Glasthräne ein, wie man solches sehr häufig bei Anfertigung dicker

Körper während des Erkaltens beobachten kann; ebenso läßt sich hiernach vermuthen,

daß Glasthränen (und Hartglas), die bei gewöhnlicher Temperatur im Gleichgewicht

sind, bei sehr niedrigen Kältegraden zerspringen, obschon derartige Beobachtungen

bis jetzt nicht vorzuliegen scheinen.

Ein gewöhnlicher Glaskörper ohne irgend welche Spannung, z. B. eine gut gekühlte

Glaskugel, welche erhitzt, kurze Zeit ins Wasser getaucht wird, zerspringt deshalb,

weil sich die äußere Schicht durch die rapide Abkühlung schneller zusammenzieht als

die innere, in Folge dessen die absolute Festigkeit der schon erkalteten Kruste

überwunden wird. Aus diesem Grunde sieht man in einem solchen schnell abgekühlten

Körper sehr viele Sprünge auf der Oberfläche, welche wegen des im Inneren

herrschenden Gleichgewichtes zu Anfang nicht tief eindringen können. Bei der

Abkühlung einer erhitzten Glasthräne durch Eintauchen in Wasser, tritt nur der

frühere Spannungszustand wieder ein; es wird aber kein neuer hervorgerufen, welcher

das Glas auf absolute Festigkeit in Anspruch nimmt. Ueberhaupt muß für die hier

gemachten Darlegungen die begründete Voraussetzung richtig sein, daß die Festigkeit

des Glases gegen Zerdrücken größer ist als gegen Zerreißen. Mit Hilfe dieser

experimental noch nicht bewiesenen Voraussetzung, läßt sich die größere relative

Festigkeit des auf diese Weise gekühlten Glases (Hartglases) folgendermaßen

erklären.

Wirkt die Kraft P (Fig. 41) auf einen unter

obigen Verhältnissen gekühlt gedachten Balken von Glas, so wird die untere

Flächenschicht auf absolute Festigkeit am meisten in Anspruch genommen, welche aber

durch die herrschende Spannung aufgehoben wird, während die auf Zerdrücken in Anspruch genommene

obere Flächenschicht trotz der dort herrschenden rückwirkenden Spannung die

rückwirkende Festigkeit des Glases nicht aufzuheben vermag.

Die gemachten Erörterungen mögen nur als Versuch gelten, die merkwürdigen

Eigenschaften des Hartglases zu erklären. Da offenbar keine chemische Veränderung

des Glases vor sich geht, so dürften nur die in den kleinsten Glastheilchen

herrschenden Spannungen die Anhaltspunkte zur Erklärung geben können.

Witten, im April 1875.

Tafeln