| Titel: | Das deutsche Reichsgewehr (Modell 1871). |

| Fundstelle: | Band 216, Jahrgang 1875, Nr. , S. 145 |

| Download: | XML |

Das deutsche Reichsgewehr (Modell

1871).

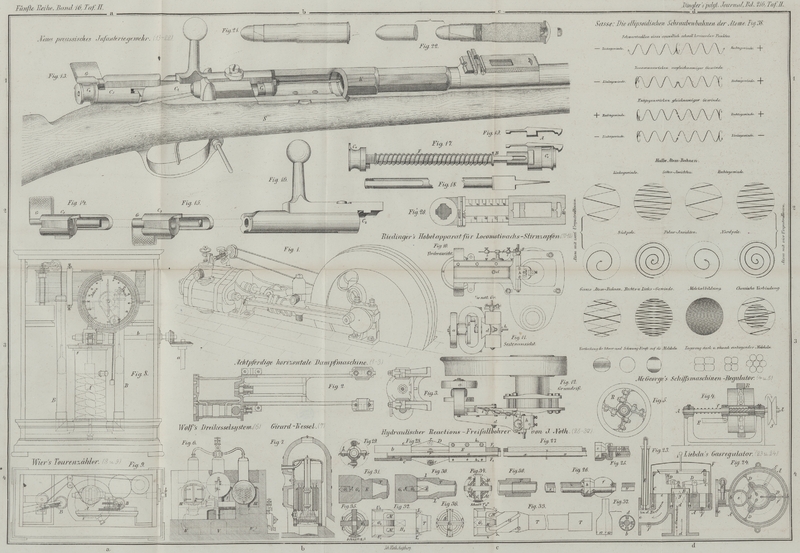

Mit Abbildungen auf Taf.

II [a/1].

Das deutsche Reichsgewehr.

Es ist nicht leicht einer Waffe ein regeres Interesse entgegengebracht worden, als

dem deutschen Reichsgewehr (Modell 1871), gewöhnlich Mauser-Gewehr genannt; — allerdings aus leicht begreiflichen

Gründen, einmal weil es (die bayerische Armee ausgenommen) die Bewaffnung der

gesammten deutschen Infanterie bilden soll, — was in nicht ferner Zeit,

innerhalb Jahr und Tag, zur Thatsache geworden sein wird — dann auch weil man

von der preußischen Kriegsverwaltung mit Fug die Einführung einer Waffe erwarten

konnte, welche die nach dem heutigen Stand der Waffentechnik überhaupt möglichen

Leistungen in hervorragender Weise zur Geltung bringen werde.

In wie weit diese Erwartung gerechtfertigt ist, mag der Leser aus folgender Darlegung

ersehen, welche mit kurzen Strichen die mechanische Einrichtung und ballistische

Leistung der Waffe erörtert.

Seiner technischen Classification nach zählt das Mauser-Gewehr zu den Einladern mit gasdichter Patrone und mit

Cylinderverschluß, ist daher mit dem Zündnadelgewehr nahe verwandt, ja man könnte

zur näheren Charakterisirung die Waffe als ein auf Metallpatrone und zum

Selbstspanner umgeändertes Zündnadelgewehr bezeichnen. Dadurch ist — eine

Verminderung der Griffzahl abgerechnet — die Manipulation nahezu die gleiche

geblieben, und es wird der Uebergang zum neuen Gewehr in der Armee in dieser

Hinsicht kaum fühlbar — um so weniger, als auch der Anschlag der nämliche ist

und die Maß- und Gewichtsverhältnisse sich nicht oder nur zum Vortheil

geändert haben.

Von den einzelnen Bestandtheilen des Gewehres kommt vor Allem der Lauf in Betracht.

Er ist brünirt und seiner Form nach auf den bei weitem größeren Theil seiner Länge

ein Conus, an dem sich nach hinten zu der Achtkant, der Gewindetheil zum

Verschrauben der Hülse und das Mundstück reihen. Am vorderen Ende auf der unteren

Seite ist ein Ansatz angelöthet, die sogenannte Oberringwarze mit dem Muttergewinde

für die Oberringschraube.

Die innere Construction des Laufes sichert eine sehr große Anfangsgeschwindigkeit der

Geschosse, eine vorzügliche Schußpräcision und eine leichte Ladeweise der Patrone.

In die Wände der Seele mit einem Caliber von 11 Mm. sind vier rechtsgewundene Züge

von scharfkantigem, rechteckigem Profil eingeschnitten, zwischen welchen die Felder

von gleicher Breite stehen geblieben sind. Die Dralllänge beträgt 550 Mm. gleich 50

Caliber, welche einem Drallwinkel von 3° 36′ entspricht. Der Laderaum

endigt hinten mit der Aufbohrung für die Krempe der Patronenhülse. In diese

Aufbohrung, welche die Einkerbung für den Auszieher enthält, greift der Spund des

Verschlußkopfes ein und liegt mit seiner Stoßfläche am Patronenboden an. Nach vorn

hat der Laderaum genau die Form der äußeren Dimension der Patronenhülse, besteht

also aus drei Conusen, in deren vorderem die Züge allmälig verlaufen. Der Patrone

ist ein so geringer Spielraum gewährt, daß das Geschoß eine nahezu centrale Lage

erhält, und dadurch die sanfte Ueberführung in den gezogenen Theil mehr befördert

wird, ferner daß die Hülse durch die Spannung der Pulvergase nicht über die

Elasticitätsgrenze ausgedehnt, sondern beim Oeffnen leicht aus dem Laderaum gezogen

werden kann.

Das Visir (Fig. 13 und 20) ist vor

dem Achtkant mit dem halbrunden Visirfuß auf den Lauf aufgelöthet. Das Standvisir

für 270 Meter ist unbeweglich; hinter demselben ist die kleine Klappe für 350 M.,

vor demselben die Schieberklappe für die Entfernungen von 400 bis 1600 M., und mit

Unterabtheilungen für Zwischendistanzen von 50 M. Die Schieberklappe besteht aus dem

Gestell mit den beiden Haltestiften und dem Schieber mit der Schleppfeder.

Letzterer, welcher mit Falzen die Schenkel des Gestelles übergreift, wird durch die

Schleppfeder in beliebig aufgezogener Stellung festgehalten, seine Bewegung aber

durch die beiden im Gestell festgeschraubten Haltestifte nach oben begrenzt. Im

vorderen Theile des Visirfußes ist das Lager für die Visirfeder — eine starke

Druckfeder, welche mit einer Schraube fixirt ist und die große Klappe in verticaler

Stellung und in horizontaler Lage festhält.

In dem 20 Mm. von der Mündung entfernten Kornsattel ist das Korn von geschwärztem

Stahl befestigt.

An dem Mauser-Gewehr findet sich zuerst eine

Erweiterung der Grenze des Visirschusses bis zu 1600 M. = 2000 Schritt, und es ist

durch den einfachen Gebrauch des Aufsatzes, gemäß welchem unter allen Verhältnissen

die Zielregel „gestrichen Korn auf die Mitte des Gegners“ sich

verwenden läßt, die Verwerthung der Leistung der Waffe gesichert.

Der Schloßmechanismus (Fig. 13) basirt auf dem

Mausersystem vom J. 1871 (beschrieben 1872 206 343),

welches in einigen Punkten Verbesserungen erfahren hat. Er besteht aus der

Verschlußhülse (mit Abzugsvorrichtung ähnlich wie beim Zündnadelgewehr), einem unten

abgerundeten Achtkant mit cylindrischer Bohrung zur Aufnahme der Verschlußtheile,

nämlich des Verschlußkopfes C1 (Fig.

17), des Ausziehers A (Fig. 19), der Kammer C2 (Fig. 16), des Schlößchens

mit der Sicherung C3

(Fig. 14

und 15), des

Schlagbolzens (Fig.

18) mit der Schlagbolzenmutter C4 und der Spiralfeder F

(Fig.

17).

Im vorderen geschlossenen Theile der Verschlußhülse, dem

Hülsenkopfe K, ist zum Einschrauben des Laufes ein

Muttergewinde, hinter dem eine Erweiterung der Hülsenbohrung sich befindet, um

rückwärtsströmenden Gasen beim Platzen von Hülsen unschädlichen Abfluß zu

verschaffen. Der hintere Theil der Verschlußhülse endet mit dem Kreuztheil, durch

welchen die Kreuzschraube zur Verbindung der Hülse mit dem Schafte geht. Die rechte

Seitenwand ist für die Patroneneinlage auf die Länge der Kammerleitschiene (Fig. 16) mit

einem Ausschnitt versehen, welcher durch gleichlaufende schraubengangförmige Flächen

begrenzt ist, deren vordere am Hülsenkopfe sich befindet. Ebenso ist die obere Seite

für die Kammerleitschiene ausgeschnitten und hat rückwärts eine Verstärkung mit dem

Lager für die Scheibe an der Kammer, deren Rückwärtsbewegung hierdurch begrenzt

wird. Im Inneren der Hülse ist auf der linken Seite die Nuth für den Auszieher und

auf der unteren Seite die ovale Durchlochung für den Abzugsfederstollen und in der

Höhe der Aussenkung (für die Kammerscheibe) in der Patroneneinlage das Loch für die

Abzugsfederschraube und das Loch für die Verbindungsschraube, welche gleichfalls die

Hülse mit dem Schafte verbindet.

Der Verschlußkopf

C1 (Fig. 17) dient mit seinem

vorderen Theile, dem Spund, der Patrone als Stoßboden. Der nächstfolgende stärkere

Theil, die sogen. Welle, von der Dimension der Hülsenbohrung, schließt mit seiner

vorderen Fläche den Lauf ab; die darin befindliche Einkerbung liegt über der oben

erwähnten Erweiterung der Hülsenbohrung und hat gleichen Zweck wie diese; im

hinteren Theile der Welle ist links seitwärts das schwalbenschwanzartige Lager für den Auszieherfuß und

oben die Nase, welche in eine Rast an der unteren Fläche der Kammerleitschiene (Fig. 16 bei

C2) eingreift und

zur Vereinigung von Kammer und Verschlußkopf dient. Die cylindrische Fortsetzung der

Welle von kleinerem Durchmesser (der Verschlußkopfzapfen) muß sonach innerhalb der

Kammerbohrung liegen. Er ist zur Aufnahme des Schlagbolzenblattes B (Fig. 17) gespalten. Da

der Auszieher A mit dem Verschlußkopf C1, verbunden und durch

seine Lage in der Nuth der Hülse an jeder Drehung gehindert ist, so ist auch jede

Drehung des Verschlußkopfes ausgeschlossen und damit auch des Schlagbolzens, der mit

seinem Blatte stets in der Spalte des Verschlußkopfzapfens sich befindet, und

endlich des Schlößchens, welches der Schlagbolzen in seiner Lage fixirt. Durch diese

Anordnung werden Störungen beim Schließen des Gewehres vermieden, die sich durch

Anstoßen der Leitschiene des Schlößchens am hinteren Hülsenende bei Drehungen des

Schlößchens ergeben würden. Die in der Längenachse des Verschlußkopfes befindliche

Bohrung hat genau die Form der Schlagbolzenspitze, welche sich darin mit so geringem

Spielraum führt, daß Pulver- und Zündhütchengase nicht in das Innere dringen

können.

Der Auszieher

A (Fig. 17 und 19) besteht

aus dem Blatte, der Kralle, dem Fuß und der Wulst. Der Fuß hat in seinem Lager

soviel Spielraum, daß vermöge der federnden Wirkung des Ausziehers, hervorgebracht

durch den Druck der Wulst auf die Kammer C2, ein Uebergleiten über die Krempe einer schon im

Laderaum befindlichen Patrone beim Schließen des Gewehres möglich ist.

Die Kammer

C2 (Fig. 16) ist aus einem

Stück gearbeitet und besteht aus dem Cylinder vom Durchmesser der Hülsenbohrung und

der Leitschiene mit der Handhabe. Der Cylinder ist mit einer Bohrung von

verschiedener Weite versehen, so daß dadurch ein Absatz entsteht, welcher der

Spiralfeder, die mit dem Schlagbolzen B im vorderen

weiteren Theil der Kammerbohrung sich befindet, als Widerlager dient. Der hintere

engere Theil der Bohrung gestattet dem Schlagbolzen nur die nöthige Bewegung. Auf

der unteren Seite — bei geöffnetem Gewehr — ist die Nuth für den

Abzugsfederstollen, in welche dieser bei der Vorund Rückwärtsbewegung der Kammer

reicht. Auf der der Nuth entgegengesetzten Seite ist eine Ausfräsung mit einer

schraubengangförmigen Fläche, welcher die schiefe Fläche an dem Ansatz des

Schlößchens C3

entspricht. Zwischen der Nuth und der Ausfräsung ist eine Einkerbung — Rast

für die im Schlößchen liegende Sicherheitswalze — von halbkreisförmigem

Querschnitt, deren vordere Begrenzungsfläche der vorderen Endfläche der Sicherheitswalze ähnlich

geformt ist, um die Drehung der letzteren zu erleichtern. Die Kammerleitschiene geht

an ihrem hinteren Ende senkrecht nach oben in eine Handhabe über, steht nach vorn

über dem Cylinder soweit vor, daß sie bei geschlossenem Gewehr an die Schlußfläche

des Hülsenkopfes K reicht. Dieser hervorragende Theil

ist unten ausgerundet und mit einem Ansatze versehen, durch welchen die oben

erwähnte Rast für die Verschlußkopfnase gebildet wird. In der oberen Fläche der

Leitschiene ist das Lager für die Kammerscheibe und das Loch für die zugehörige

Schraube.

Das Schlößchen

C3 (Fig. 14 und 15) besteht

aus einem Cylinder vom Durchmesser der Hülsenbohrung, welcher zur Aufnahme des

Schlagbolzens durchbohrt ist, und der Leitschiene, welche, den Cylinder nach vorn

bedeutend überragend, in den oberen Hülsenausschnitt greift und dadurch ein Drehen

des Schlößchens hindert. Auf der rechten Seite des Cylinders befindet sich der oben

erwähnte Schlößchenansatz, auf der linken eine Warze mit Stift, welche an der

Ausziehernuth liegt und diese gegen zurückweichende Gase absperrt, während der Stift

in die Bohrung des Schlößchens ragt und sich an die Abplattung des Schlagbolzens

(Fig. 18)

legt und dadurch eine Drehung desselben sowie des Schlößchens hindert. Auf der

unteren Seite des Schlößchens ist eine Nuth für den Abzugsfederstollen angebracht

und zwar in der Verlängerung der Nuth der Kammer C2, welche nach vorn zu eine Steigung hat und dem

Abzugsfederstollen eine genügende Anlagefläche als Spannrast sichert.

In der Leitschiene zum Theil und theils in der oberen Cylinderwand ist das Lager für

die Versicherung (Fig. 14 und 15), welche

aus einem Stück gefertigt ist und aus der Walze und dem Flügel G — Griff zum Drehen der Walze — besteht.

Die Walze ist, soweit sie in der Leitschiene liegt, genau nach der unteren Fläche

derselben abgesetzt. Die Stirnfläche der Walze ist, wie schon oben erwähnt, der

Einkerbung in der Kammer C2 entsprechend abgeschrägt, wodurch beim Rechtsdrehen derselben eine

kleine Rückwärtsbewegung des Schlößchens erfolgt, welche den Abzugsfederstollen

freigibt. In einer Rinne des vollen Theiles der Walze lagert ein durch die

Leitschiene gehender Haltestift, der ein Drehen der Walze, aber keine Vor-

und Rückwärtsbewegung derselben gestattet.

Der Schlagbolzen geht durch die Bohrungen des

Verschlußkopfes, der Kammer, des Schlößchens, ist mit seinem Gewinde in die

Schlagbolzenmutter C4

eingeschraubt, und verbindet auf diese Weise alle Theile des Schloßmechanismus zu

einem Ganzen. Seine Länge ist so bemessen, daß er nach entspannter Feder das

Zündhütchen gegen die Zündglocke der Patronenhülse treiben kann. Seine Theile sind die

Spitze, der Teller, gegen welchen die Spiralfeder sich

stützt, die cylindrische Spindel mit der Abflachung (deren Zweck bereits erwähnt

ist), um welche die Spiralfeder in 28 Gängen umgewunden ist, und endlich der

Gewindetheil für die Schlagbolzenmutter. Diese ist

cylindrisch, behufs Erleichterung mit einer halbrunden Ausdrehung versehen, hat

einen Ansatz, welcher in die Nuth für den Abzugsfederstollen eingreift und damit ein

nicht beabsichtigtes Abschrauben der Bolzenmutter verhindert, und links an ihrem

hinteren Ende eine Nase, welche die Ausziehernuth absperrt und den gleichen Zweck

hat, wie die oben erwähnte Warze des Schlößchens.

Wenn aus der Betrachtung der einzelnen Theile die große Einfachheit und

Dauerhaftigkeit des Mechanismus folgert, so ergibt sich die vorzügliche

Brauchbarkeit für Militärzwecke aus der Leistungsfähigkeit desselben wegen der so

einfachen und leichten Ladeweise, welche nur aus drei Griffen besteht: Linksdrehen

und Zurückziehen der Kammer — Einlegen der Patrone — Vorschieben und

Rechtsdrehen der Kammer. Ein geübter Schütze ist daher im Stande, in einer Minute 25

gezielte Schüsse auf 300 Meter Distanz abzugeben.

Betrachten wir nun die Wirkungsweise des Schloßmechanismus in den einzelnen Momenten

der Manipulation.

Ist das Gewehr abgefeuert, also das Schlößchen abgelassen,

so ragt die Spitze des Schlagbolzens aus dem Verschlußkopf so weit hervor, als

nöthig ist, das Zündhütchen zur Explosion zu bringen. Die Stoßfläche des

Verschlußkopfspundes liegt am Patronenboden, die Schlußfläche der Welle an der des

Laufes an, die Auszieherkralle vor der Patronenkrempe. Die Spiralfeder ist

entspannt, und die Kammer nach rechts gedreht. Der Schlößchenansatz liegt in der

correspondirenden Ausfräsung der Kammer. Der Sicherungsflügel ist nach links

umgelegt, der Abzugsfederstollen in den hinteren Theil der Nuth des Schlößchens

eingetreten.

Soll das Gewehr zum Laden geöffnet werden, so wird mit

Hilfe der Handhabe die Kammer C2 soweit nach links gedreht, bis die

Kammerleitschiene die linke Hülsenwand erreicht hat, wobei gleichzeitig wegen der

schraubengangförmigen Begrenzungsflächen der Patronen-Einlage eine

Rückwärtsbewegung der Kammer erfolgt. Da bei dieser Bewegung die Rast der

Kammerleitschiene die Nase des Verschlußkopfes erfaßt, muß auch dieser und damit der

Auszieher die Rückwärtsbewegung mitmachen, welch letzterer die Patronen hülse in

ihrem Lager lockert. Durch die Rechtsdrehung der Kammer wird indeß auch das

Schlößchen, welches

wegen der Lage seiner Leitschiene in dem oberen Hülsenausschnitt seit wärts nicht

ausweichen kann, durch die schraubenartige Wirkung der beiden aneinander liegenden

Flächen der Kammer und des Schlößchens zu einer Rückwärtsbewegung veranlaßt. Ist die

Drehung der Kammer vollendet, so ist der Schlößchenansatz aus der Ausfräsung der

Kammer herausgetreten und lehnt sich mit seiner vorderen Spitze gegen die hintere

senkrechte Fläche der Kammer. An der Rückwärtsbewegung des Schlößchens muß

selbstverständlich auch die Schlagbolzenmutter und somit der Schlagbolzen Theil

nehmen, wodurch die Spiralfeder zusammengedrückt wird. Der Abzugsfederstollen tritt

gleichzeitig in die Nuth des Schlößchens, wobei die Abzugsfeder wegen der Steigung

der Nuthfläche etwas gespannt wird, bis sich der Abzugsfederstollen mit seiner

hinteren senkrechten Fläche vor die vordere des Schlößchens setzt, welcher Moment

durch hörbares Knacken sich kundgibt. Beim weiteren Zurückziehen der Kammer bis zur

Anlehnung der Kammerscheibe an die Hülsenverstärkung führt sich der

Abzugsfederstollen in der Nuth der Kammer, der Auszieher bringt die Patronenhülse

aus ihrem Lager, welche durch eine kleine Drehung des Gewehres nach rechts

ausgeworfen wird. Nun kann die frische Patrone in die Hülse gelegt und das Gewehr

geschossen werden.

Zum Schließen des Gewehres wird die Kammer soweit vorwärts

geschoben, bis ihre Leitschiene am Hülsenkopf anstößt, wodurch die Patrone in den

Laderaum gebracht wird und der Auszieher über die Patronenkrempe tritt und diese

erfaßt. Der Abzugsfederstollen stellt sich vor die vordere Fläche des Schlößchens.

Dreht man nun die Kammer mit der Handhabe nach rechts, so macht die Kammer eine der

Steigung der schraubenförmigen Begrenzungsflächen der Patronen-Einlage

entsprechende Vorwärtsbewegung, und drückt hierbei mittels des Verschlußkopfes die

Patrone völlig in den Laderaum. Das Gewehr ist geschlossen. Das Schlößchen, das

dieser Vorwärtsbewegung nicht folgen kann, trennt sich von der Kammer, die

Spiralfeder wird vollends gespannt.

Durch das Zurückziehen des Abzuges wird der Abzugsfederstollen nach abwärts bewegt

und das Schlößchen frei, dadurch die Spiralfeder entspannt, welche den Schlagbolzen

(sammt Schlößchen und Mutter) vorwärts schleudert, der mit seiner Spitze auf das

Zündhütchen trifft und dieses zur Entzündung bringt. Die Vorwärtsbewegung des

Schlagbolzens ist beendet, wenn der Schlößchenansatz in die Ausfräsung der Kammer

getreten ist.

Die Sicherung gespannten Gewehres geschieht durch

Rechtslegen des Sicherungsflügels G, wobei der volle

Theil der Walze nach abwärts gedreht und das vordere Ende in die hierfür bestimmte

Rast in der Kammer C2

gebracht wird. Der

ganze Mechanismus ist hierdurch gesperrt, weil sowohl eine Vorwärtsbewegung des

Schlößchens (beim Zurückziehen des Abzugsfederstollens) als auch ein Aufdrehen der

Kammer unmöglich ist. Die Sperre wird durch die entgegengesetzte Drehung des

Sicherungsflügels aufgehoben. Die jeweilige Lage des Sicherungsflügels ist dadurch

garantirt, daß die hintere Fläche der Walze so geformt ist, daß beim Drehen des

Flügels die Schlagbolzenmutter stets etwas nach rückwärts geschoben, d. h. die Kraft

der Spiralfeder überwunden werden muß.

Soll der Mechanismus zerlegt werden, so lüftet man die Schraube der Kammerscheibe so

weit, daß diese über die Verstärkung der Kammer hinweggleiten kann, und nimmt den

ganzen Verschluß, mittels des Abzugs den Abzugsfederstollen nach abwärts ziehend,

aus der Hülse. Nach Abnahme des Verschlußkopfes wird die Schlagbolzenspitze gegen

eine feste Unterlage, im Nothfall gegen den Entladestock gestützt, so daß die

Spiralfeder zusammengedrückt wird, bis der Ansatz der Schlagbolzenmutter aus der

Nuth des Schlößchens tritt und die Mutter abgeschraubt werden kann, worauf alle

Theile des Mechanismus vom Schlagbolzen gelöst werden können.

Beim Zusammensetzen ist darauf zu sehen, daß die Abflachung des Schlagbolzens mit der

Abzugsfederstollennuth parallel steht und gegen den Stift der Warze im Schlößchen zu

liegen kommt.

Von der übrigen Einrichtung des Gewehres, welche sich im Wesentlichen von anderen

Waffen nicht unterscheidet, ist nur der Oberring erwähnenswerth, welcher den

obersten Theil des Schaftes mit dem Laufe verbindet. Er ist an diesem durch die

Oberringschraube befestigt, welche ihr Muttergewinde an der Oberringwarze (siehe

oben beim Lauf) hat. An seiner rechten Seite ist der Haft für das Säbelbajonnet,

welches für die Hälfte der Bewaffnung auf dem Rücken mit doppelten Sägezähnen

versehen ist. Durch diese Befestigungsweise des Säbelbajonnets wird der Schaft zum

Tragen desselben mit herangezogen, und sollen hierdurch Laufverbiegungen vermieden

werden.

(Schluß folgt.)

Tafeln