| Titel: | Wassermesser von Dreyer, Rosenkranz und Droop in Hannover. |

| Autor: | Hausenblas |

| Fundstelle: | Band 216, Jahrgang 1875, Nr. , S. 295 |

| Download: | XML |

Wassermesser von Dreyer, Rosenkranz und Droop in

Hannover.

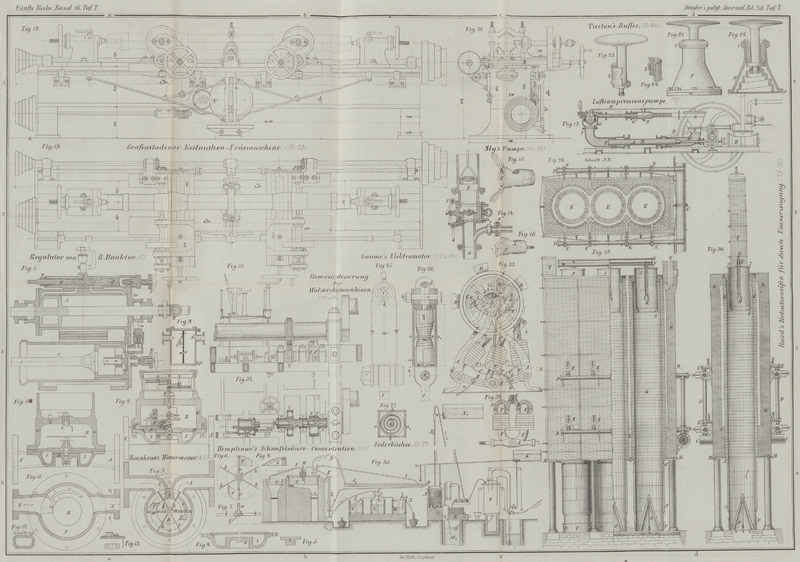

Mit Abbildungen auf Taf.

V [a/4]

Rosenkranz' Wassermesser.

Den bisher bekannten Wassermessern, welche auf dem Princip der Reactionsturbine

gründen, mangelt meist eine für alle Fälle genügende Genauigkeit. Dort, wo es sich

lediglich um die Bestimmung der einer Wasserversorgung seitens eines Consumenten

entnommenen Wassermenge handelt, kann man allerdings von einer vollkommen genauen

Messung absehen und diese Apparate, die sich übrigens durch Einfachheit und

Billigkeit vor den Kolbenapparaten auszeichnen, immerhin in Anwendung bringen; in

anderen speciellen Fällen jedoch, beispielsweise bei Bestimmung des

Kesselspeisewassers, namentlich bei Verdampfproben, muß man auf eine möglichst große

Genauigkeit der Apparate entschieden Anspruch erheben, und dies dürfte auch der

wichtigste Grund sein, daß auf diesem Gebiete die zwar complicirten und theueren,

jedoch zuverlässigere Resultate gebenden Kolbenapparate noch nicht gänzlich

verdrängt werden konnten.

Der vorliegende Wassermesser soll nun die Vorzüge der beiden genannten Systeme

vereinigen, indem er bei einfacher Construction sehr befriedigende Resultate

bezüglich Empfindlichkeit und Genauigkeit gibt. Er besteht im Wesentlichen aus einem

Flügelsystem, welches in einem ringförmigen Canal durch den Einfluß der

Geschwindigkeit des den Canal passirenden Wassers eine rotirende Bewegung erhält,

welche auf ein Zählwerk übertragen wird. Die Flügel, welche die Canalwandungen

möglichst genau berühren, verhalten sich vor dem Wasser ähnlich wie ein Kolben in

einem Cylinder.

Die besondere Einrichtung des Apparates ist aus den Fig. 3 bis 8 ersichtlich. Die

Metallschale S ist mit einem ringförmigen Canal

versehen, dessen innere Peripherie durch die cylindrische Haube H gebildet ist, während er nach außen hin vom Mantel der

Schale begrenzt wird, dessen Form einem Theil eines sphäroidischen Umdrehungskörpers

entspricht. An diesen Canal schließt sich mit entsprechender Krümmung bei E das Eintritts- und bei A das Austrittsrohr an, welche beide durch ein eingelegtes Stück T theilweise getrennt sind. Die Schale ist durch einen

auf den Rand derselben aufgeschraubten Deckel verschlossen. Da dieser höher liegt

als die Haube H und das Trennungsstück T, so bleibt ein Spielraum, welcher zur Aufnahme der

rotirenden Flügelarme a dient. Die Flügel sind in einer

Metallscheibe s (Fig. 6 und 7) radial befestigt,

welche auf einer kleinen verticalen, in der Mitte der Schale auf Stahlspur

gelagerten Welle w sitzt und außerdem vier zwischen den

Armen a gleichmäßig vertheilte radiale Blechstreifen b trägt. Da die Höhe dieser Streifen und ebenso die

Dicke der Arme a und der Scheibe s möglichst genau dem Abstand zwischen Deckel und Haube entspricht, so ist

dadurch und mit Rücksicht auf die Form des Trennungsstückes T (Fig.

3 und 5) bei jeder beliebigen Lage des Flügelsystemes die vollständige Trennung

von Ein- und Austrittsöffnung erzielt.

Die Arme a sind an ihren äußeren Enden schwächer

abgesetzt; auf diese ist ein leichter, mit angebogener Hülse versehener Blechflügel

f geschoben, vor welchem eine Mutter geschraubt und

verlöthet ist, um ein Losfliegen desselben zu verhindern. Die Form dieser Flügel ist

durch das Profil des Schalencanals bestimmt, indem sie bei einer Neigung von

45° letzteren genau ausfüllen. In dieser Lage befinden sich die Flügel so

lange, als sie den Canal zwischen Eintritts- und Austrittsöffnung

durchlaufen; haben sie letztere verlassen, so müssen sie bei weiterer Drehung über

das Trennungsstück T hinweg durch den Spielraum zwischen

diesem und dem Deckel D in horizontaler Lage gleiten. Um

nun die Flügel aus ihrer geneigten Lage in die horizontale überzuführen, ist vor der Austrittsöffnung

A ein Steg e (Fig. 8)

angebracht, welcher — von der Sohle des Canals bis zur Kopffläche des

Trennungstückes T sanft ansteigend — aus einem

mit Blech armirten Kork- oder Lederstreifen gebildet ist. Durch die Wahl

dieses Materiales ist einer Abnützung der über den Steg schleifenden Flügel

vorgebeugt; derselbe verhindert gleichzeitig, daß die Flügel etwa vom Wasser

mitgerissene Steinchen, Holzstückchen u. dgl. in die enge Stelle zwischen Deckel und

Haube ziehen, was Störungen in der Bewegung des Flügelsystemes zur Folge hätte. Da

solche auch aus einem Festklemmen der Flügel entspringen könnten, so ist auf den

Armen a für die Grenzlagen der Flügel (45° und

horizontal) Anschlag gegeben.

Sobald nun Wasser in den Apparat gelangt, wirkt es auf den vor der Eintrittsöffnung

befindlichen Flügel ein und schiebt denselben vor sich her; mittlerweile gelangt der

andere Flügel an den Steg e, der ihn allmälig in die

horizontale Lage bringt, in welcher er schließlich über das Trennungsstück T gleitet, worauf er nach Verlassen des letzteren durch

sein Eigengewicht und unter dem Einfluß des Wassers vor der Eintrittsöffnung wieder

in die geneigte Lage zurückfällt. Das Wasser wirkt nun auf diesen Flügel ein,

während der andere außer Action kommt. Auf diese Weise entsteht, so lange das Wasser

den Canal durchströmt, eine continuirliche Rotation des Flügelsystemes, welche zur

directen Messung, d. i. Kubicirung des Wassers benützt wird.

Da in Folge der überall an den Flügeln und Armen etc. vorhandenen unvermeidlichen

Undichtigkeiten gleich bei Beginn des Wasserzulaufes der ganze Apparat unter Wasser,

also unter gleichem Druck steht, so folgt, daß die Bewegung des Flügelsystemes

lediglich von der Wassergeschwindigkeit und nur relativ vom Druck abhängt, was sehr

werthvoll für Messungen unter variablem Druck ist. Weil der Druck ohne Einfluß ist,

können überdies alle Theile des Bewegungsmechanismus äußerst leicht gehalten werden.

Durch diesen Umstand und dadurch, daß stets nur ein Flügel activ ist, wird auch das

sogen. Vor- resp. Nachlaufen vermieden. Bezüglich der erwähnten

Undichtigkeiten sei noch bemerkt, daß dieselben der Genauigkeit der Messung fast

keinen Eintrag thun, indem namentlich kleinere Apparate von 75 bis 40mm Durchmesser noch

bei geringeren Abflußmengen arbeiten, als die Summe der unvermeidlichen

Undichtigkeiten beträgt. Dies erklärt sich theilweise wohl dadurch, daß die zwischen

Deckel und Haube befindliche Wassermenge blos mitrotirt und nicht eigentlich zum

Ausfluß gelangt.

Die bedeutende Kraftäußerung des Flügelsystemes wird zur Bewegung des Zählwerkes

benützt, welches sich in einem auf dem Deckel dicht aufgeschraubten gußeisernen Gehäuse G befindet. Das Zählwerk wird von der Welle w angetrieben, welche zu diesem Zwecke durch den Deckel

D ragt und ein Getriebe r trägt, das in ein Rad R eingreift, von

welchem die Bewegung durch ein großes Vorgelege mit zwei Schrauben ohne Ende auf den

zum Zählwerk führenden, conisch abgesetzten Zapfen k

übertragen wird. Durch diese große Uebersetzung wird von dem Flügelsystem nur ein

geringer Kraftbedarf für das Zählwerk gefordert.

Auf dem Zapfen k wie im ganzen Raum B, in welchem sich der Rädermechanismus befindet und der

durch ein Loch 1 mit der Schale S communicirt, wirkt der

ganze Wasserdruck, und zwar namentlich bei geringen Abflußöffnungen bremsend auf den

conischen Zapfen, resp. das Flügelsystem ein. Um für größere Abflußöffnungen

ebenfalls eine gleichmäßige Bewegung und Messung zu erzielen, sowie die

unvermeidlichen Einflüsse der Undichtigkeiten auszugleichen, ist noch eine Welle v mit Trieb t angeordnet,

welche je nach Form und Größe der Apparate zwei oder mehrere Hemmflügel F trägt. Diese reguliren, während sie bei langsamer

Drehung gar nicht zur Wirkung kommen, bei immer schnellerer Rotation den Apparat und

bilden einen nicht nnwesentlichen Theil desselben.

Von dem Zählwerk, einem einfachen Gaszähler, ist noch zu bemerken, daß dasselbe nicht

durch mühsame Uebersetzungen, welche leicht zu unrichtigen Angaben führen, auf ein

bestimmtes einheitliches Maß gebracht ist, sondern daß für eine bestimmte Anzahl

Umdrehungen das durchfließende Wasserquantum empirisch ermittelt und die so

gefundene Einheit auf dem Zifferblatt angegeben ist. Das abgelesene Resultat ist

daher stets mit dieser Zahl zu multipliciren, um den Wasserverbrauch in Kilogramm

oder Liter zu erhalten.

Obwohl geringe Verunreinigungen, Niederschläge und einzelne schwere Stückchen dem

Apparate nicht schaden, indem die Flügel darüber hingleiten können und dieselben

endlich beim Ausgang fortgespült werden, so empfiehlt sich doch zur Hintanhaltung

grober Verunreinigungen, namentlich durch Holz- oder Strohstückchen, Kies

etc., die Anwendung eines in Fig. 9 dargestellten

Schlammentopfes, welcher bei c mit Eintrittsbei d mit Austrittsstutzen versehen ist. Zwischen beiden ist

ein feines Metallsieb eingezogen, das man zum Schutz beiderseits mit in der oberen

Hälfte grob gelochtem Zinkblech bekleidet. Das Wasser ist somit genöthigt, den Weg

durch das Sieb zu nehmen, und es werden sich die Verunreinigungen vor demselben

absondern. Zur Verhinderung der Stromwirkung ist bei N

eine Nase vorgebaut; p ist eine Ablaßschraube.

Es wurden Eingangs als Bedingungen eines guten und für alle Zwecke brauchbaren

Wassermessers Einfachheit, Empfindlichkeit und Genauigkeit bezeichnet. Bezüglich der

letzteren sei erwähnt, daß der vorliegende Apparat bei einem mittleren Druck von 3

Atmosphären das wirkliche Wasserquantum fast genau angibt, bei Druckdifferenzen von

100 bis 50mm die

entstehenden Fehler nicht über zwei Procent betragen. Auch einer weiteren Bedingung,

der eines genügenden Durchgangsquerschnittes ist entsprochen; ebenso dürfte die

Dauerhaftigkeit des Apparates aus seiner Construction wohl gefolgert werden. Durch

längere Versuche wurde der Constructeur des Wassermessers zu einer Verbesserung

desselben geleitet, welche aus Fig. 10 bis 13 ersichtlich

ist. Hier liegt der Steg e hinter der Austrittsöffnung

A. Dadurch wird einerseits jede schädliche Brechung

des Wasserstrahles vermieden, andererseits einer Abnützung der über den Steg

gleitenden Flügel um so sicherer vorgebeugt, da letztere beim Passiren des Steges

nicht mehr nnter der directen Einwirkung des Wasserstrahles stehen. Ueberdies wurde

durch die neue Anordnung auch der Weg des Wassers im Apparat verringert.

Gleichzeitig wurde die Empfindlichkeit durch Vergrößerung der Räderübersetzung beim

Zählwerk vergrößert und die beständige Communication des Raumes B mit dem eigentlichen Meßraum in der Schale S durch eine in Figur 13 besonders

dargestellte Ventilklappe aufgehoben, welche jedoch gleichwohl die Ausgleichung von

Druckdifferenzen zuläßt. Die Regulirung des Wassermessers erfolgt mittels einer mehr

oder weniger gekrümmten Schütze o, welche hinter der

Eintrittsöffnung E angeordnet ist.

Hausenblas.

Tafeln