| Titel: | Specialmaschinen für Locomotivfabriken der Elsässischen Maschinenbau-Gesellschast in Grafenstaden bei Strassburg. |

| Fundstelle: | Band 216, Jahrgang 1875, Nr. , S. 302 |

| Download: | XML |

Specialmaschinen für Locomotivfabriken der

Elsässischen Maschinenbau-Gesellschast in Grafenstaden bei

Strassburg.

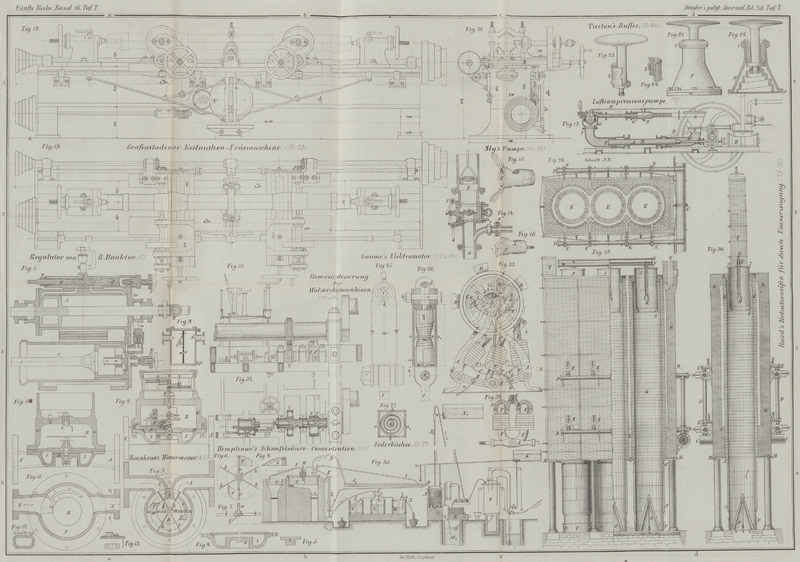

Mit Abbildungen auf Taf.

V [a.b/1].

Keilnuthenfräsmaschine für Locomotivachsen.

Die nachfolgend beschriebenen Maschinen zum Fräsen von Keilnuthen und zum Ausbohren

der Kurbelzapfenlöcher, welche von der ihrer Specialmaschinen halber berühmten

Werkzeugmaschinenfabrik in Grafenstaden gebaut werden, verdienen die Aufmerksamkeit

jedes Werkstätten-Ingenieurs, umsomehr als die Gesellschaft in ihren eigenen

Locomotiv-Werkstätten in der Lage ist, ihre Werkzeuge allen Bedürfnissen des

praktischen Betriebes am besten anzupassen. Vor allen die Fabriken, welche sich mit

der Erzeugung von Locomotivrädersätzen befassen, dürften wohl kaum diese nützlichen

Werkzeugmaschinen entbehren können. Beide Maschinen sind doppelt angeordnet und

gestatten die gleichzeitige und genau übereinstimmende Verrichtung der an beiden

Enden der Achse erforderlichen Arbeiten.

Die Keilnuthen-Fräsmaschine, welche in Fig. 18 bis

20 in

1/15 der natürlichen Größe mit eingeschriebenen Hauptmaßen dargestellt ist, hat eine

größte Spitzenweite von 3m,21, Spitzenhöhe 175mm, gestattet das Einfräsen von Nuthen

bis auf 430mm vom

Achsmittel und kann somit sowohl für die Kurbelkeilnuthen der längsten Achsen, als

für die Excenternuthen der kürzesten Achsen verwendet werden. Gleichzeitiges

Arbeiten an beiden Enden ist dabei allerdings wie bei den Keilnuthen für die Räder

möglich, welche in derselben Ebene liegen, während für die Kurbeln und Excenter die

Achse um 90° verdreht werden muß, zu welchem Behufe ein eigener Winkel

mitgeliefert wird.

Die allgemeine Anordnung der Maschine geht deutlich aus den Abbildungen hervor. Auf

einem gußeisernen Bette von entsprechender Länge stehen zwei Reitstöcke mit Spitzen,

zwischen welche die zu bearbeitende Achse eingespannt wird. Außerdem wird sie in der

Mitte durch einen Bock mit Keilflächen getragen. Die beiden Reitstöcke sowie der Mittelbock sind auf dem

Bette verschiebbar. Auf letzterem gleiten ferner der Länge nach zwei Schlitten, und

auf diesen wiederum, senkrecht auf der Längenachse, je ein Spindelstock mit der

Bohrspindel. Die beiden Bohrspindeln bewegen sich genau in gleicher Horizontalebene

mit den Reitstockspitzen, also der Mittellinie der zu bearbeitenden Achse.

Die Arbeitsweise ist diejenige einer Langlochbohrmaschine. Während die Bohrer sich

drehen, verfolgen die Schlitten eine hin- und hergehende Bewegung; außerdem

findet nach jedem vollbrachten Schlittenwege ein gewisser Vorschub des Bohrers

statt.

Die Rundbewegung der Bohrspindeln geschieht durch eine Stufenscheibe mit vier

Geschwindigkeiten und durch Räderübersetzung, die Längenbewegung der Schlitten durch

eine von der ersten Welle aus betriebene Stufenscheibe mit sechs Geschwindigkeiten

und ein System von Zahnrädern und Kurbelscheibe mit verstellbarem Hübe. Zur

Ausgleichung der Differenzen der Geschwindigkeit in den verschiedenen

Kurbelstellungen ist ein Paar elliptischer Räder eingelegt. Die Querbewegung der

Bohrspindeln, welche die Tiefe der Einschnitte erzeugt, erfolgt durch

Schraubenspindel entweder von Hand oder selbstthätig am Ende jedes Schlittenweges

mittels Sperrkegel und Rad.

Die beiden Bohrer können nach Belieben beide zusammen oder jeder für sich

arbeiten.

Tafeln