| Titel: | Rotirende Dampfmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 216, Jahrgang 1875, Nr. , S. 389 |

| Download: | XML |

Rotirende Dampfmaschinen.

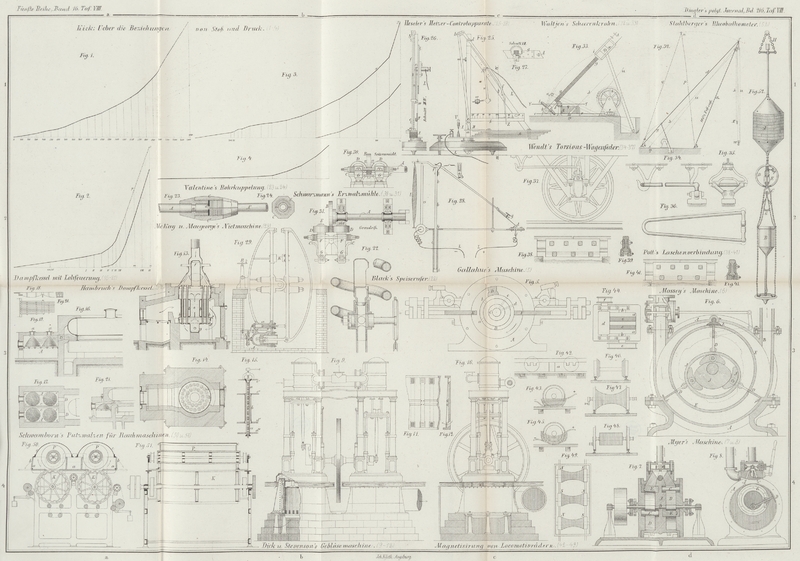

Mit Abbildungen auf Taf.

VIII [c.d/3,4].

Rotirende Dampfmaschinen.

In verschiedenen Nummern des Engineering vom Anfang

dieses Jahres findet sich ein Bericht über die im November 1874 in New-York

angestellten Versuche mit rotirenden Dampfmaschinen neuerer Systeme, welchem

Referent, nachdem gerade über dieses so viel von Erfindern heimgesuchte Gebiet wenig

thatsächliche Versuchsresultate vorliegen, folgende Notizen entnimmt.

Die untersuchten Maschinen waren außer der sogen. Lidgerwood-Maschine, von welcher die Zeichnung in diesem Journal

1874 212 281 bereits veröffentlicht wurde, die rotirenden

Dampfmaschinen von Gallahue, Massey und Myers, erstere in Fig. 5, die Massey-Maschine (welche auch schon 1872 205 182 mitgetheilt ist) in Fig. 6, endlich die Myers'sche MaschineNach Rose (Engineering, Juni 1875 S. 485) wurden auf die von Edw. Myers am 24. Februar 1873, Nr. 144559, in

Nordamerika patentirte Maschine bereits früher von A. J. Works und W. C. Reynolds in Belgien (am 19. März 1870, Nr. 27 258) und in

Frankreich (20. März 1870) Patente ertheilt. Aehnliche Dispositionen wurden

sogar noch früher patentirt. in Fig. 7 und 8 dargestellt.

Zur Erläuterung dieser Skizzen sind nur wenig Worte beizufügen. Die Gallahue-Maschine (Fig. 5 [c/3]) hat in der Mittelachse eines cylindrischen

Gehäuses A die Maschinenwelle C gelagert, mit derselben fest verbunden einen concentrischen Cylinder B, welcher den Kolben D

trägt. Die Welle C ist hohl und dient als

Dampfausströmungsrohr; der ringförmige Raum zwischen B

und C empfängt den eintretenden Dampf. Hinter dem Kolben

D gestatten zwei Oeffnungen a und b dem frischen Dampf den Eintritt; von

D führen die beiden Austrittsöffnungen c und d ins Innere der Welle

C. Das feste Widerlager, welches bei jeder

rotirenden Maschine im Gegensatze zum beweglichen Kolben vorhanden sein muß —

analog den festen Cylinderdeckeln einer oscillirenden Maschine — wird durch

zwei Schieber E und F

gebildet, die durch einen äußeren Steuermechanismus abwechselnd vor- und

zurückgeschoben werden.

Bei der Myers-Maschine (Fig. 7 und 8 [d/4]), welche, wie aus den Zeichnungen ersichtlich ist, als gekuppelte

Maschine mit zwei gegen einander versetzten Kolben arbeitet, ist dasselbe Princip

durchgeführt, nur ist hier das feste Widerlager durch die continuirliche Berührung

eines rotirenden Cylinders E mit der Oberkante des

Gehäuses A gebildet, so daß der äußere

Steuerungsmechanismus vollständig erspart wird. Dieser Cylinder E ist excentrisch gegen das Gehäuse in kreisförmigen

Nuthen im Boden und Deckel des Gehäuses gelagert und darf daher mit dem an der

centrisch gelagerten Welle B befestigten Kolben D nicht fest verbunden sein, sondern durch Vermittelung

zweier cylinderförmigen Backen C, welche im Cylinder E drehbar eingelassen sind und sich gleichzeitig in

einem Längsschlitz über den Arm des Kolbens D

verschieben können.

Der Dampf tritt durch den linken Canal ein, durch den rechten aus (Fig. 8) und bewirkt

dadurch die Bewegung der Welle in der Richtung des Pfeiles; durch Vertauschung der

Function von Dampfeintritt und Austritt mittels des von Hand verstellbaren Schiebers

s ist die Reversirung in einfachster Weise

vorzunehmen.

Die Maschine von Massey endlich, dargestellt in Fig. 6 [d/3] unterscheidet sich wesentlich von den beiden schon

beschriebenen Maschinen. Der Kolben wirkt nicht während des ganzen Umkreises,

sondern nur so lange er den Weg αβ im

Gehäuse zurücklegt; statt eines sind dagegen drei um 120° versetzte Kolben

angebracht, so daß gleichfalls eine continuirliche Kraftabgabe erzielt wird. Die

Kolben verschieben sich hier gleichfalls in einem cylindrischen Gehäuse E; hier ist aber letzteres mit der Maschinenwelle fest verbunden,

während die Kolben D radial verschiebbar sind. Das feste

Widerlager endlich wird durch die Berührung des Cylinders E mit der oberen Kante des Gehäuses A,

vermittels der Beilage L gebildet.

Die Wirkungsweise der Maschine ist nun leicht verständlich. Sobald ein Kolben die

Kante α berührt, wird er durch die im Inneren

des Cylinders E angebrachte, am Gehäuse A befestigte Führungstrommel J nach auswärts geschoben und während des Weges α β wider den Mantel des Gehäuses abgedichtet. Gleichzeitig

wird durch einen in der Abbildung angedeuteten Leitcurvenmechanismus das Dampfventil

geöffnet und der Kolben D somit von frischem Dampf in

der Richtung des Pfeiles vorwärts geschoben. Dabei kann durch verschiedene

Gestaltung der Leitcurve in gewissen Grenzen die Expansion varürt werden, bis

endlich bei β der Kolben D den Mantel des Gehäuses verläßt und dem ausgenützten Dampf freien

Austritt gestattet, während bei α schon ein

zweiter Kolben eingetroffen ist und das Entweichen frischen Dampfes verhindert. Der

Kolben aber, welcher β verlassen hat, wird dem

oberen excentrischen Theil des Gehäuses entsprechend durch den Führungsmechanismus

bei J nach einwärts gezogen, bis er endlich in den

Einschnitt des Cylinders E gelangt und auf diese Weise

das Widerlager bei L passirt, um bei α wieder herausgeschoben zu werden und aufs neue

zur Action zu gelangen. Bewegungsumkehr läßt sich bei der hier vorliegenden Maschine

nicht bewerkstelligen; dagegen hat sie vor den übrigen die Möglichkeit der Expansion

voraus, von welcher übrigens bei den jetzt zu beschreibenden Versuchen kein Gebrauch

gemacht worden ist.

Die Versuche wurden in der Weise angestellt, daß einerseits die effective Kraftabgabe

des Motors durch einen auf die Riemenscheibe der Maschinenwelle aufgesetzten Prony'schen Zaum direct gemessen wurde, während

andererseits die Spannung des ein- und austretenden Dampfes (erstere leider

nur vor dem Drosselventile), die Temperatur und Menge des

zu- und abfließenden Condensationswassers, in welches der Dampf durch eine

Brause einströmte, endlich die Tourenzahl der Maschine in Zwischenräumen von 5 zu 5

Minuten aufgenommen wurden. Jedem der Concurrenten war es freigestellt, die Maschine

mit der am besten geeignet scheinenden Geschwindigkeit laufen zu lassen; inwieweit

dadurch die Admissionsspannung in der Maschine beeinflußt wurde, ist ebenfalls nicht

constatirt worden.

Die hauptsächlichsten der erhaltenen Versuchsresultate sind in nachfolgender Tabelle

zusammengestellt.

Daten,

Lidgerwood.

Gallahue.

Massey.

Myers.

Dauer des Versuches Stdn.

5

5

5

5

Dampfspannung (eff.) des Eintrittsdampfes at

5,44

5,25

4,64

4,60

Dampfspannung (eff.) des Exhaustdampfes at

0,14

0,5

0,03

0,01

Umdrehungen pro Minute

117

133

193

187

Effective Leistung e

5,013

1,869

3,694

9,624

Dampfverbrauch pro Stunde und Pferdekraft k

60

180

118

49

Entsprech. Kohlenverbrauch (1/7) k

8,6

25,7

17

7

Am Interessantesten sind hierin die angegebenen Ziffern des Dampfverbrauches, aus

welchem jedoch zunächst das Resultat der Gallahue-Maschine ausgeschieden werden muß, welche, wie die

Untersuchung ergab, durch die beiden Schieber E und F (vergl. Fig. 5) continuirlich

Dampf durchblasen ließ. Auch die übrigen Resultate sind in soweit nicht vollkommen

genau, als das thatsächlich verbrauchte Dampfquantum nicht nach dem Wasserverbrauch

des Kessels gemessen wurde, sondern in einer nicht ganz verläßlichen Weise aus der

Temperaturerhöhung des abfließenden Condensationswassers. Aber auch nur eine

beiläufige Richtigkeit der hier gegebenen Zahlen vorausgesetzt, läßt sich nicht

verkennen, welche horrenden Dampfverluste bei den rotirenden Dampfmaschinen

stattfinden, wenn selbst die beste derselben, jene von Myers, bei einer effectiven Leistung von 9e 49k Dampf pro Stunde und Pferdekraft

verzehrt, während selbst die schlechteste oscillirende Dampfmaschine bei gleicher

Größe und Dampfspannung wohl kaum mehr als 30 bis 35k erfordert. Wie sich somit der

Dampfverbrauch einer rotirenden Maschine gestalten muß, wenn sie nicht mehr im

Paradezustand eines Concurrenzversuches sondern durch den Gebrauch abgenützt und

heruntergekommen ist, läßt sich leicht ermessen, so daß gegenwärtig in keiner Weise

abzusehen ist, wie je die rotirende Dampfmaschine, trotz ihrer gerühmten

Einfachheit, die oscillirende verdrängen soll.

Fr.

Tafeln