| Titel: | Dampfkesselanlage für Feuerung mit nasser Lohe, Sägspänen &c.; von Schedlbauer. |

| Fundstelle: | Band 216, Jahrgang 1875, Nr. , S. 395 |

| Download: | XML |

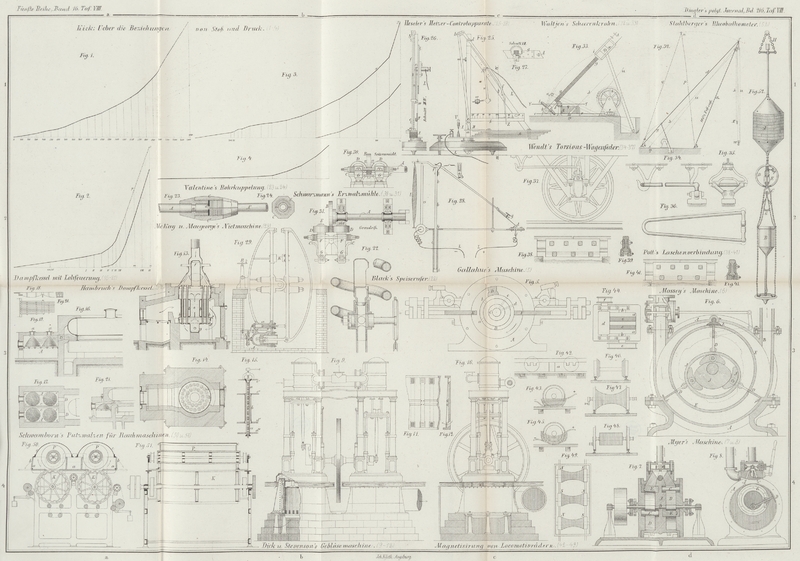

Dampfkesselanlage für Feuerung mit nasser Lohe,

Sägspänen &c.; von Schedlbauer.

Mit Abbildungen auf Taf.

VIII [a/3].

Schedlbauer, über Dampfkessel mit Lohefeuerung.

Die in Fig. 16

bis 21

abgebildeten Dampfkesselanlagen mit Lohefeuerungen sind in der

Actien-Lederfabrik Giesing (München) seit einigen Jahren in Anwendung und haben

sich bei unausgesetztem Betriebe vollkommen bewährt.

Fig. 16 und

17 zeigt

eine Dampfkesselanlage, welche nur für Feuerung mit nasser Lohe bestimmt ist.

Dieselbe besteht aus zwei neben einander liegenden Vorfeuern (Oefen) A, A, wovon jedes im lichten

2m,4 lang, 1m breit und 0m,75 hoch ist und

einen Rost hat, wie er in Fig. 18 bis 20 angedeutet

ist.

Die Beschickung des Rostes geschieht durch zwei Löcher a,

welche von oben durch das feuerfeste Ofengewölbe angebracht sind, und zwar wird die

Beschickung in der Weise ausgeführt, daß die Lohe abwechselnd vor eines der beiden

Fülllöcher des Ofens auf einen Haufen oben aufgeworfen und hierauf der Deckel des

betreffenden Loches entfernt wird, so daß die Lohe schnell auf den Rost fällt und so

einen Haufen bildet. Nach vollendeter Beschickung sind die betreffenden Oeffnungen

sogleich wieder zu schließen.

Der Dampfkessel hat eine Gesammtheizfläche von 33qm. Das Feuer zieht vom Roste aus durch

zwei Oeffnungen D nach dem Hauptkessel, unter diesem

nach hinten, fällt hier nach abwärts, zieht, die Außenwände der beiden Siederöhren

bestreichend, nach vorne, woselbst angelangt es in einen verticalen Canal herabfällt

und durch den Fuchscanal in den Schornstein entweicht. Am hinteren Theile der

Kesselanlage befindet sich eine Grube, in welcher sich die Flugasche sammelt, und

woraus sie leicht entfernt werden kann. Die auf den Rost fallende Lohe bildet

ziemlich regelmäßige Kreiskegel, und es würden sich daher bei c freie Rostflächen ergeben, welche mit feuerfesten Ziegeln zu bedecken

sind.

Bei der Dampfkesselanlage, welche in Fig. 21 dargestellt ist,

wird Lohe mit Kohlenklein vermischt als Heizmaterial angewendet. Der Kessel hat hier

nur eine Gesammtheizfläche von 7qm, eine Rostfläche von 1qm und daher auch nur einen Ofen als

Vorfeuerung mit auch nur einer Beschickungsöffnung a. Im

Uebrigen ist die Dampfkesselanlage dieselbe wie die vorher beschriebene.

Der nassen gebrauchten Lohe, wie sie aus den Gruben kommt, wird vor Benützung als

Brennmaterial mittels Walzenpressen (vergl. z. B. 1869 192 188) der größte Theil ihrer Feuchtigkeit entzogen. (Im Auszug aus dem

bayerischen

Industrie- und Gewerbeblatt, 1875 S. 81.)

Tafeln