| Titel: | Carsten Waltjen's sogen. Scheeren-Krahne für Wilhelmshaven; von Professor Rühlmann. |

| Fundstelle: | Band 216, Jahrgang 1875, Nr. , S. 402 |

| Download: | XML |

Carsten Waltjen's sogen. Scheeren-Krahne für

Wilhelmshaven; von Professor Rühlmann.

Aus den Mittheilungen des Gewerbevereins für Hannover,

1875 S. 290.

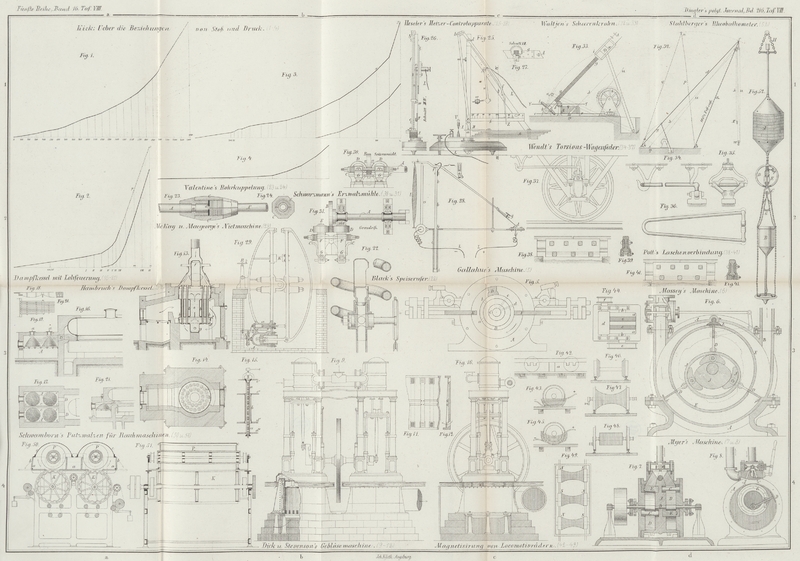

Mit Abbildungen auf Taf.

VIII [c.d/4].

Rühlmann, über Waltjen's Scheerenkrahne.

Mit dem Namen Scheerenkrahne bezeichnet man bekanntlich

eine Gattung Krahne, deren Gerüste verschiebbare, pyramidale Drei- oder Vier-Beine bilden, und

die man vorzugsweise zur Ausrüstung (zum Montiren) der See-Dampf- und

Segelschiffe, zum Aufrichten der Masten (daher masting-sheer und machine à mâter) und für ähnliche Arbeitszwecke

benützt.

Während früher derartige Krahne nur zum Transporte von Lasten in verticaler Richtung

(zum Heben und Senken) verwendet wurden, hat man sie in neuerer Zeit so angeordnet,

daß damit auch Lasten in horizontaler Richtung transportirt werden können. Letztere

Gattung wurde zuerst in England construirt und in Anwendung gebracht, und habe ich

bereits 1865 im IV. Supplementbande der Prechtl'schen technologischen Encyklopädie ein Exemplar

beschriebenA. a. O. S. 233, mit Abbildungen auf Tafel 113. Vergl. auch meine Allgemeine

Maschinenlehre, Bd. IV S. 489., wie

sie damals für den Betrieb und Verkehr am sogen. Steinwärder bei Hamburg im Gebrauch

waren. Zum Horizontaltransporte wurde hier eine ebenfalls horizontal liegende

kolossale Schraube benützt, deren Mutter zugleich den Fuß des verschiebbaren

Hinter- oder Mittelbeines bildete. Bei der hierbei stattfindenden

Bewegungsübertragung von der Schraube zum Hinterbeine fand jedoch eine höchst

nachtheilige Kraftzerlegung statt, welche das Güteverhältniß der Maschine

verminderte und deren Abnützung vermehrte. In dem Etablissement des Hrn. Waltjen in Bremen (jetzt

„Maschinenfabrik-Actien-Gesellschaft Weser“)

hat man nun diese Dreibein-Krahne zweckmäßig und zwar derart verändertWeniger gelungene Veränderungen hat der Engländer Clarke versucht, worüber im Engeneering, Mai 1872 S. 329 (vergl. 1872 205 500) berichtet wird, wie dies betreffende Skizzen

Fig. 32

und 33 erkennen lassen,

wozu bemerkt werden mag, daß die betreffenden Ausführungen für den deutschen

Kriegshafen Heppens (jetzt Wilhelmshaven) gemacht wurden.

Man erkennt bald, daß hier das Hinterbein d nicht mehr

mit seinem Fußpunkte k verschiebbar angeordnet, vielmehr

um diesen Punkt nur drehbar gemacht ist. Beim Horizontaltransport einer Last w geht daher das Bein-Dreieck nur aus der Lage

bck in die (Fig. 32

punktirt angegebene) Lage bnk über, wobei sich nur die

Länge des Hinterbeines ck

verkürzt, die beiden Vorderbeine bc (in Fig. 32 ist nur ein

solches Bein sichtbar) aber ihre Länge unverändert behalten.

Eine hiermit zusammenhängende Veränderung ist das, daß man die große Schraube schräg

gestellt und gleichsam zu einem Theile des Hinterbeines d gemacht hat, dessen Achse also mit der der Schraube zusammenfällt.

Unter Einschaltung von Zahnradvorgelegen und mit Anbringung einer geeigneten

Kuppelung, um die Drehrichtung der Welle r verändern zu

können, wird durch eine geeignete Dampfmaschine schließlich die Umdrehung einer

endlosen Schraube s (Fig. 33) bewirkt, deren

Gewinde in die Zähne eines Rades fassen, welches auf der Welle einer Seiltrommel t befestigt ist, und die zum Auf- und Abwickeln

der zum Heben und Senken der Last w vorhandenen

Förderkette dient.

In ähnlicher Weise werden auch die Umdrehungen der

Dampfmaschinen-Schwungradwelle auf das Kegelradgetriebe k übertragen, durch dessen Eingreifen in das große

Kegelrad l die Drehung der großen Schraube g und damit die Verschiebung der Mutter i bewirkt wird, wodurch die Verkürzung oder Verlängerung

des Hinterbeines d für den Horizontaltransport der Last

w erfolgt.

Die extremen Lagen αβ und α2β eines Lenkers, welcher zur geeigneten Führung

der großen Mutter i erforderlich ist, sind in Fig. 33

hinlänglich angedeutet.

Schließlich ist noch zu erwähnen, daß sämmtliche erforderliche Bewegungen geringerer Lasten auch ohne Dampfmaschine mit Hilfe von

Handarbeitern ausgeübt werden können. Hierzu sind Erdwinden (Gangspillen) vorhanden,

wovon die zum Heben und Senken einer Last π

(Fig. 32)

mit den Buchstaben γ,δ,ε,η (Fig. 33) bezeichnet ist, während μ

die Stelle angibt, woselbst sich eine Umsatzrolle für das Förderseil λ befindet.

Tafeln