| Titel: | Anwendung des Elektromagnetismus zur Vermehrung des Druckes der Locomotivräder gegen die Schienen; von L. Dreyfus. |

| Fundstelle: | Band 216, Jahrgang 1875, Nr. , S. 405 |

| Download: | XML |

Anwendung des Elektromagnetismus zur Vermehrung

des Druckes der Locomotivräder gegen die Schienen; von L. Dreyfus.

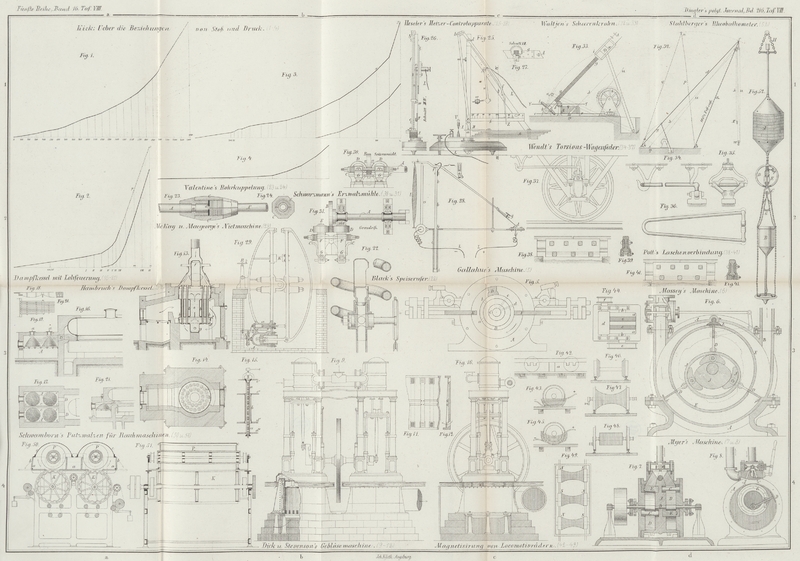

Mit Abbildungen auf Taf.

VIII [c.d/4).

Dreyfus, über Magnetisirung der Locomotivräder etc.

Seit langer Zeit sucht man den Elektromagnetismus beim Eisenbahnbetriebe zu benützen,

theils als Zugkraft unmittelbar, theils zum Bremsen, theils zur Vermehrung des

Druckes der Räder der Locomotive gegen die Schienen.

Als Zugkraft den Elektromagnetismus zu verwerthen, schlug zuerst 1851 AmbergerNach einer Notiz in diesem Journal (1851 121 314)

hat Prof. Page im J. 1851 eine

elektro-magnetische Locomotive angegeben.Im Jahrg. 1842 86 407 ist eine

elektro-magnetische Locomotive von Davison

beschrieben. Mit derselben wurden Versuche auf der

Edinburgh-Glasgower Eisenbahn angestellt und nach dem Erfolg

derselben durfte man (1842) „große Hoffnungen hegen, daß die Zeit

nicht mehr ferne ist, wo durch die elektro-magnetische Kraft die

Anwendung des Dampfes entweder überflüssig gemacht wird, oder der Dampf

dadurch wenigstens eine mächtige Hilfskraft erhält“!Coombs (1838 69 394)

hat im J. 1838 ein Modell der ersten elektro-magnetischen Locomotive,

welches von Davenport und Cook gebaut wurde, aus Amerika in England eingeführt.

vor, darauf 1865 Bellet und de Rouvre (vergl. 1865 176 163. 1866 179 126). Letztere hatten bei ihrem der Société des Ingénieurs civils vorgezeigtem Modell

allerdings vorwiegend den Postdienst im Auge; doch behielten sie sich die Anwendung

ihres Systemes auf die Beförderung der Züge vor. Bei dieser Anwendung kommt es,

wegen der nöthigen Rücksicht auf die ökonomische Seite der Sache, auf die

Beantwortung der Frage an, ist das Zink oder die Kohle als Brennmaterial

theurer?

Die Benützung des Elektromagnetismus zum Bremsen hat Amberger auch 1851 in Vorschlag gebracht; es sollten platte Elektromagnete

im gegebenen

Momente auf die Schienen wirken. Dies würde eine bloße Abnützung der Schienen und

eine vortheilhafte Schonung der Radreifen beim Bremsen im Gefolge gehabt haben; doch

kam es im Großen nicht zur Verwendung. Den ersten ernstlichen Versuch mit einer

elektro-magnetifchen Bremse machte Achard, welcher

seine Versuche damit auch jetzt noch fortsetzt und auf baldige Einführung desselben

auf den Eisenbahnen hofft.

Die Vermehrung des Druckes der Räder der Locomotive gegen die Schienen würde die

Wirkung der Reibung unterstützen, der mittlere Reibungscoefficient 0,17 sinkt unter

Umständen auf 0,1 herab; die Zugkraft der Locomotive kann aber bekanntlich die

Reibung ihrer Räder auf den Schienen nicht übersteigen. Eine Erhöhung der Zugkraft

kann daher vorwiegend nur durch Vergrößerung des Gewichtes der Locomotiven erreicht

werden; eine solche Vergrößerung des todten Gewichtes erweist sich aber besonders

auf Steigungen als nachtheilig, um so mehr als das Gewicht der Locomotive nach der

größten vorkommenden Steigung berechnet werden muß. Vielfach hat man deshalb

versucht, die Reibung durch Elektromagnetismus zu unterstützen, bisher jedoch ohne ganz befriedigenden Erfolg. Zur Zeit wird ein

neuer, von dem Schweizer Ingenieur Bürgin dazu gemachter

Vorschlag auf der Schweizer Nordostbahn im Großen geprüft und soll, nach einem

kurzen geschichtlichen Ueberblick, hier beschrieben werden.

Die erste Idee zur Anwendung des Elektromagnetismus für diesen Zweck konnte ein

Vorlesungsversuch des Prof. Eisenlohr in Carlsruhe geben,

welcher aus einer hufeisenförmigen Locomotivachse durch Umwickelung mit 500m Kupferdraht von 4mm,5 Dicke einen

Elektromagnet herstellte, welcher durch den Strom von 20 Grove'schen Elementen 5000k tragen konnte; eine nach ihm geworfene

Eisenkugel verfehlte nie ihr Ziel. 1846 schlug Dr. Right (1846 99 394) vor, die

Räder der Locomotiven magnetisch zu machen, und berechnete, daß man jedem Rade eine

Anziehung von 1000k

auf die Schienen geben könne; auch bemerkte er, daß die Stärke dieser Anziehung, den

Umständen angemessen, veränderlich gemacht werden könne. Ueber eine Verwirklichung

seines Vorschlages ist nichts bekannt. Als 1851 Niklès

vom Ingenieur Amberger und dem Kaufmann Cassal über die physikalischen Hilfsmittel zur Erhöhung

des Druckes der Locomotivräder gegen die Schienen befragt wurde, kam er auf die

Anwendung des Elektromagnetismus. Sein erster Vorschlag ist in Fig. 42 abgebildet; der

Locomotivrahmen trägt zwischen den Rädern einen Hufeisen-Elektromagnet a, dessen Pole etwa 4mm von den Schienen abstehen; ein Modell

im Kleinen zeigte auf einer geneigten Ebene eine gute Wirkung; die Zugkraft wurde bei

diesen Versuchen durch eine um die Vorderachse gewickelte Schnur geliefert, welche

über eine Rolle am oberen Ende der geneigten Ebene lief; als Last diente ein Gewicht

an einer Schnur, welche über eine Rolle am unteren Ende der Ebene gelegt war. Bald

ersetzte Niklès diesen Elektromagnet nach Fig. 43 für jedes

Räderpaar durch zwei am Rahmen befestigte, den unteren Theil jedes Rades bis nahe an

die Schienen umgebende Spulen, jede aus 250m Kupferdraht; auch mit dieser

Einrichtung wurden Versuche im Kleinen auf einer verstellbaren geneigten Ebene

angestellt und fielen ebenso befriedigend aus. Darauf wurden auf einer Steigung von

20 Proc. mit einem Paar Locomotivrädern von 1m,10 Durchmesser und mit 16

Batterieelementen ähnliche Versuche angestellt; bei trockenem Wetter betrug die

Reibung 350k, das

Anhaften durch den Elektromagnetismus 450k, also bei Annahme des

Anhaftcoefficienten 0,1 4500k; bei nebeligem Wetter sank die Reibung auf 100k, das

elektromagnetische Anhaften schwächte sich nur um 50k; eine dicke Schicht Talg auf den Rädern

zog das magnetische Anhaften auf 400k herab. Man könnte demnach das

magnetische Anhaften für jedes Räderpaar auf auf etwa 1000k schätzen; der Aufwand an Säure und Zink

belief sich für 10 Stunden ununterbrochenem Dienst auf 11,2 M. Man glaubte auch aus

den Versuchen schließen zu dürfen, daß die Umlaufsgeschwindigkeit der Räder die

magnetische Wirkung nicht beeinträchtigen würden; bei den auf der Bahn von Paris

nach Lyon im Großem angestellten Versuchen stellte sich aber das Gegentheil heraus;

denn bei dem 119t

schweren Zuge, welcher sich auf einer Steigung von 10 auf 1000 mit geringer

Geschwindigkeit bewegte, erhielt man kaum 9 Proc. Zuwachs im Anhaften. Niklès und Amberger gaben es

daher auf, die Räder mit solchen Spulen zu magnetisiren.

Die Ursache des Mißlingens liegt bei der Anordnung nach Fig. 42 in der Entfernung

des Magnetes von seinem Anker, bei der Anordnung nach Fig. 43 darin, daß die

Lage der Pole im Rade sich nicht schnell genug zu ändern vermag; außerdem

verbreitern die Spulen die Locomotiven in der unteren Partie. Während der Versuche

auf der Lyoner Bahn ward Niklès darauf geführt, die

Magnetisirung des ganzen Radumfanges anzustreben. Wie dies etwa geschehen könnte, um

Zahnräder zu ersetzen, zeigt Fig. 44 Die mittels der

Riemenscheibe e einer auf der Achse b sitzenden Scheibe a

mitgetheilte Bewegung soll von letzterer auf die Walze d

übertragen und von dieser mittels der Scheibe f noch

weiter fortgepflanzt werden. Sobald der Widerstand, welchen die Walze d der Bewegung entgegensetzt, eine gewisse (immer

ziemlich kleine) Größe

überschreitet, kann die Scheibe a die Walze d nur mitnehmen, wenn beide gegen einander gepreßt

werden. Zu diesem Behufe sind in zwei Nuthen der Scheibe a zwei am Gestell befestigte Spulen c, c gelegt (eine Nuth mit einer Spule würde gleichen

Dienst leisten), in denen sich die Scheibe frei dreht; sendet man einen Strom durch

die Spulen, so werden die drei Abtheilungen der Scheibe a auf ihrem ganzen Umfange magnetisch und ziehen die Walze an sich. Dieser

„scheibenförmige Elektromagnet mit festen Polen“ wurde in

einem Versuchsapparate ausgeführt und zwar bei 110mm Länge und 130mm Durchmesser der Scheibe, 49mm der Nabe, 50mm Durchmesser der

Walze; der 1mm dicke

Leitungsdraht war 250m

lang und bildete 464 auf beide Spulen vertheilte Windungen. Hatte der Strom in

beiden Spulen verschiedene Richtung, so erhielt man einen Magnet mit Folgepunkt, und

die mittlere Abtheilung der Scheibe a besaß die stärkste

Anziehung; bei gleicher Stromrichtung in beiden Spulen lagen die Pole an den Enden

der Scheibe a, und die Gesammtanziehung war in diesem

Falle größer. Zwischen 10 und 2000 Umläufen blieb die Anziehung unverändert, nämlich

15k. Wie Niklès dies auf Eisenbahnräder anwenden wollte, ist nicht

bekannt; die Versuche wurden nur in sehr kleinem Maßstabe ausgeführt und eine

Anwendung für Eisenbahnen wohl nie versucht.

1859 machte Serrel in Amerika mit der in Fig. 45 abgebildeten

Anordnung Versuche; die Spule bildet einen Kreisbogen, dessen mittlerer Halbmesser

dem Raddurchmesser (1m,37) glich, während jedes Rad etwa 500k wog; jede Spule enthielt 823m Kupferdraht Nr. 8 in

288 Windungen; die Batterie bestand aus 16 Grove'schen

Elementen, welche zu je zweien verbunden waren, und hatte eine Zinkoberfläche von

etwa 1935qc. Der

Dampfdruck konnte, ohne daß die Räder auf den sehr glatten Schienen rutschten, auf

8k,6 steigen, auf

15k,9 dagegen bei

Magnetisirung der Räder; bei gut erhaltenen Schienen dagegen beziehungsweise auf

22,7 und 40k. —

Aehnliche Versuche wie die Vorgenannten, machte auch Blacke ebenfalls i. J. 1859.

Im J. 1865 kam die in Fig. 46 abgebildete

Anordnung auf der Centralbahn in New-Jersey in Amerika zur Anwendung; die

Kupferdrahtspulen an den Radkränzen machen dabei die beiden Räder derselben Achse zu

Polen eines einzigen Magnetes. Die länger als ein Jahr angestellten Versuche ergaben

eine Erhöhung des Anhaftens um 40 Proc. Ohne Zweifel wurden diese amerikanischen

Versuche nur aufgegeben, weil man damals noch nicht mittels einer

dynamo-elektrischen Maschine mit Aufwand einer verhältnißmäßig kleinen

mechanischen Leistung sehr kräftige elektrische Ströme zu erzeugen verstand.

Auch Bürgin verwandelt die ganze Achse mit ihren Rädern in

einen einzigen Magnet mit fest liegenden Polen; doch umwickelt er die Achse selbst

mit dem Drahte, und zwar mit zunehmender Dicke der Umwickelung nach den Rädern hin

(Fig. 47)

bei Locomotiven mit äußeren Achslagern, mit überall gleicher Dicke (Fig. 48) bei Locomotiven

mit inneren Achslagern. Bei gekuppelten Rädern sorgt man durch die Umwickelung für

einen Polwechsel nach Anleitung der Fig. 49, damit das

Schienenstück zwischen je zwei Polen als geschlossener Anker wirke. Diese Art der

Umwickelung gestattet eine Vergrößerung der Anzahl der Windungen und dadurch eine

stärkere Magnetisirung. Bei Locomotiven mit inneren Achslagern (Fig. 48) treten jedoch

die Windungen nicht bis unmittelbar an die Räder heran, daher ist hier die Wirkung

bei gleicher Anzahl der Windungen etwas schwächer als bei der Anordnung in Fig. 47. Ein

in 1/10 ausgeführtes Locomotivmodell (jedoch ohne Maschine und Kessel) mit 3 Paar

Rädern und inneren Achslagern wurde auf eine Ebene mit 30 Proc. Steigung gesetzt und

die Spulen durch lange Zuleitungsdrähte und Umschalter mit 5 Bunsen'schen Elementen verbunden. Die Triebkraft lieferte ein Gewicht von

12k, dessen Schnur

um die drei Achsen geschlungen war; die Räder des 8k,5 schweren Modelles rutschen auf der

Stelle, wenn man das Gewicht ablaufen ließ, ohne den elektrischen Strom zu

schließen; bei geschlossenem Strome dagegen lief das Modell auf der Ebene empor.

Wurde die am Modell vorhandene Bremse angezogen, so blieb dasselbe bei geschlossenem

Strome auf der schiefen Ebene überall stehen; bei Unterbrechung des Stromes aber

begannen die Räder sofort zu rutschen und die Locomotive glitt beschleunigt abwärts;

wurde der Strom wieder geschlossen, so blieb sie trotz der erlangten Geschwindigkeit

auf der Stelle stehen. Auf einer Ebene von 100 Proc. Steigung erhielt sich die

Locomotive nur bei geschlossenem Strome und angezogener Bremse. An der Unterseite

einer horizontalen Bahn hängend, hielt sie sich durch die magnetische Anziehung,

lief hin und her und durfte selbst noch mit 7k belastet werden; die Gesammtanziehung

betrug also 15k,5. Auf

horizontaler Bahn, mit noch 15k,5 belastet, wurde sie bei angezogener Bremse durch ein über

eine Rolle gelegtes Gewicht von 7k,5 fortbewegt; der Reibungscoefficient war also F1 = 7,5 : 24 = 0,312.

Nach Beseitigung der 15k,5 Ladung wurde sie bei Magnetisirung und angezogener Bremse erst

durch 10k fortbewegt,

der Reibungscoefficient war also F2 = 10 : 24 = 0,416. Das Verhältniß beider war F1 : F2 = 312 : 416 und blieb

auch bei feuchten Schienen dasselbe. (Nach der Revue industrielle, 1875 S. 38.)

E—e.

Tafeln