| Titel: | Ueber Wellenkuppelungen; von Professor Grove. |

| Fundstelle: | Band 216, Jahrgang 1875, Nr. , S. 474 |

| Download: | XML |

Ueber Wellenkuppelungen; von Professor Grove.Aus den Mittheilungen des Gewerbevereins für Hannover, 1875 S. 292.

Mit Benützung des Sellers'schen Aufsatzes über „Transmission of Motion“ im 94. Bande des Journal of the Franklin

Institute.

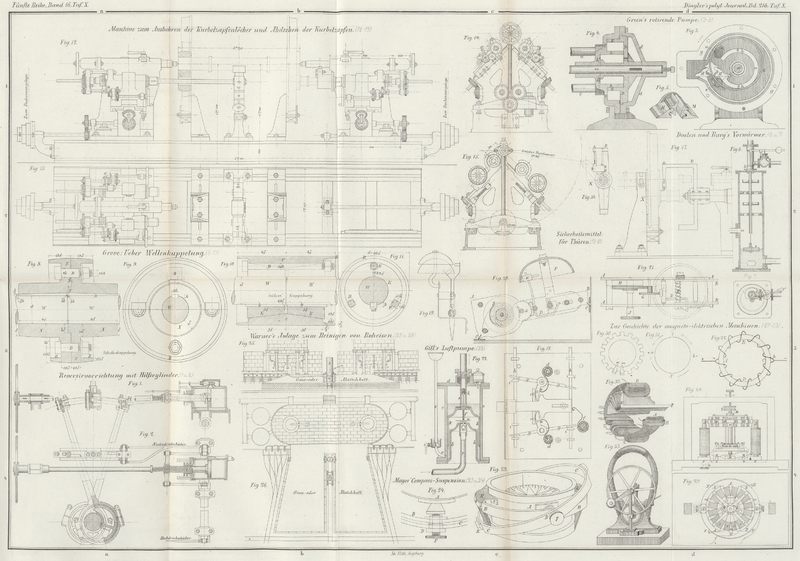

Mit Abbildungen auf Taf.

X [a.b/3].

Grove, über Wellenkuppelungen.

Die Kuppelungen spielen in der Anlage der Wellenleitungen eine so wichtige Rolle, daß

die größte Sorgfalt bei ihrer Anordnung und Ausführung am Platze ist. Eine gute

Kuppelung muß folgenden Anforderungen entsprechen. Vor Allem soll sie gegen die

einwirkenden Kräfte dieselbe Festigkeit darbieten, wie die Welle selbst, und ein

Zusammenfallen der Achsen beider Wellenstücke sichern; sie darf nicht lose werden,

dann muß sie ein möglichst geringes Gewicht besitzen und ihr Schwerpunkt genau in

die Drehachse fallen; auch dürfen an ihr keine vorspringenden Theile sein, welche

die Arbeiter bei dem Schmieren der Lager u. s. w. erfassen könnten. Ein leichtes

Herstellen und Lösen der Kuppelung ist wünschenswerth, um das Aufbringen von

Maschinentheilen ohne Theilung derselben auf die Welle zu gestatten. Je geringer

endlich die Ansprüche sind, welche an die Intelligenz der Arbeiter bei der

Herstellung der

Kuppelung gestellt werden müssen, desto sicherer wird dieselbe ihren Zweck

erfüllen.

Eine Verstärkung der Wellenenden zur Erhöhung der Festigkeit der Verbindung ist

unzweckmäßig, weil sie zur Anbringung von gleichen, die Welle vertheuernden und

belastenden Verstärkungen an den Stellen, welche Maschinentheile aufnehmen sollen,

zwingt, wenn man nicht zu der umständlichen und kostspieligen Theilung der

aufzubringenden Gegenstände greifen will. Man kann die Wellenverstärkung ohne

Nachtheil für die Festigkeit der Verbindung entbehren bei geeigneter Construction

der Kuppelung und durch Anbringung derselben in der Nähe der Lager, wo in der Regel

der Wellendurchmesser kleiner sein könnte, als er sich bei cylindrischen Wellen

vorfindet.

Leider findet man noch zu häufig die in ihrer Anordnung allerdings einfache, aber mit

großen Mängeln behaftete Muffenkuppelung ausgeführt, bei

welcher über die zu kuppelnden Wellenenden ein gußeiserner cylindrischer Muff

geschoben und durch stark eingetriebene Keile mit den Wellen verbunden wird. Das

erforderliche feste Eintreiben und, bei einer Lösung der Kuppelung, das

Herausschlagen der Keile bilden einen sehr großen Uebelstand, indem leicht die zu

befestigende Hülse zersprengt, sowie die Wellenenden zerschlagen und verbogen

werden. Sodann zieht das Eintreiben des Keiles die von demselben erfaßte

Hülsenhälfte von der Welle ab. Hierdurch wird sowohl der Druck, welcher die zur

Verbindung der Welle und Kuppelhülse erforderliche Reibung erzeugt (namentlich bei

dem gewöhnlich ungleichmäßigen Anliegen des Keiles) auf eine so kleine Fläche

vertheilt, daß ein Anfressen und Losewerden erfolgen muß, als auch eine Entfernung

des Schwerpunktes der Kuppelung von der Drehachse bewirkt, welche bei rascher

Bewegung der Welle nachtheilige Centrifugalkräfte hervorruft. Diese Uebelstände

würde man vermeiden durch Anwendung von Keilen, welche, nur auf der Seite in Welle

und Hülse anliegend, lediglich durch ihre Schubfestigkeit wirkten. Allein dann käme

auch die Reibung in Wegfall, welche die Längenverschiebung verhütete, und die

gewöhnlichen Keilstärken würden nicht zur Uebertragung der Drehkraft genügen. Die

Nachtheile der Keilbefestigung lassen sich beseitigen durch das Aufziehen der Hülsen

auf die Wellen vermittels des starken Druckes einer hydraulischen oder anderen

kräftigen Presse, wie es bei dem Aufziehen der Eisenbahnwagenräder auf die Achsen

jetzt üblich ist. Indem man die Radnabe um etwa 1/250 kleiner als die Achse

herstellt, zwingt man die Nabe beim Aufziehen zu einer Erweiterung, welche die

Reibungsverbindung durch die Elasticität des Materiales bewirkt. Diese Operation

eignet sich aber nicht

für die Muffenkuppelung, weil sie hier ein Auseinandernehmen der einzelnen

Wellentheile sehr erschweren würde; dagegen kann sie bei der Scheibenkuppelung

zweckmäßig benützt werden.

Die Scheibenkuppelung, welche in Fig. 8 und 9 im Längenschnitt und den

Stirnansichten dargestellt ist, hat in neuerer Zeit wegen ihrer Vorzüge vielfache

Anwendung gefunden. Mit jedem Wellenende W wird eine

gußeiserne Scheibe S durch Aufkeilen oder Aufziehen

ihrer Nabe N verbunden. Abgedrehte Schraubbolzen B, welche durch die ausgebohrten, zusammenfallenden

Löcher beider Scheiben gezogen werden, bewirken die Verbindung beider Kuppelhälften

zu einem Ganzen. Um bei dem Anziehen der Muttern die Drehung der Bolzen zu verhüten,

legen sich die Köpfe gegen einen vorspringenden Rand der Nabe. Da die Bolzen

vorzugsweise das Verschieben der beiden Scheiben gegen einander durch ihre

Schubfestigkeit verhüten müssen, der Zug nach ihrer Achse nur untergeordnet

auftritt, so können sie an dem Mutterende schwächer gehalten werden, um große

Muttern zu vermeiden. Die Anzahl der Schrauben ist etwa 3 plus ein Zehntel des Wellendurchmessers (in Centimeter) zu nehmen, wofür

natürlich die nächste ganze Zahl ausgeführt wird.

Wenn man die Scheiben nicht aufziehen, sondern aufkeilen will, wodurch sie leichter

verschiebbar auf der Welle bleiben, so kann man durch den vorspringenden Cylinder

V einer Scheibennabe in die entsprechende Höhlung

der anderen Nabe von den Bolzen die auf Verschiebung der Scheibenmittelpunkte

wirkenden Kräfte fern halten. Man muß alsdann die eine Scheibe jeder Kuppelung eines

Wellenstückes um die Höhe des Vorsprunges V auf der

Welle verschieben, um das betreffende Wellenstück herausnehmen zu können. Ein Rand

R an jeder Scheibe verdeckt die Köpfe und Muttern

der Scheiben zur Verhütung von Unglücksfällen. Bei der Bearbeitung zur Kuppelung

dreht man zunächst die sich berührenden Scheibenflächen ab, wobei auch der etwaige

Vorsprung V hergestellt wird, welcher bei der weiteren

Bearbeitung gute Dienste leistet zur Sicherung der richtigen Lage beider Scheiben

gegen einander. Nach einer provisorischen Zusammenfügung der Hälften werden die

Bolzenlöcher gebohrt, sodann durch Einziehen der Bolzen die Scheiben definitiv

verbunden, und in diesem Zustande bohrt man die Nabe aus, auch wird wohl der äußere

Rand R abgedreht, und endlich müssen die Keilnuthen

eingestoßen werden. Auf diese Weise ist das Zusammenfallen der Wellenachsen

gesichert. Will man das nachtheilige Ein- und Ausschlagen der Keile ohne

Anwendung des Aufziehens der Naben unter starkem Druck umgehen, so kann man nach

Angabe von Prof. Müller in StuttgartMüller: Constructionslehre der Maschinentheile. Stuttgart 1866.

die Keilnuthen gegen die Wellenenden schräg ansteigend herstellen (durch geneigte

Befestigung der Wellen auf dem Arbeitstische) und in diese gleich starke Keile

setzen. Nach der Vereinigung der gegen den Wellenstoß zusammengeschobenen Scheiben

durch die Bolzen B ist eine Verschiebung der Kuppelung

auf der Welle unmöglich.

Nur einen Uebelstand hat die Scheibenkuppelung mit der Muffenkuppelung noch gemein.

Bei einer kleinen Verschiedenheit der beiden Wellendurchmesser und diese dürfte in

der Regel bei der gewöhnlichen Genauigkeit der Ausführung vorhanden sein wird die

kleinere Welle in der Kuppelung leicht lose werden da hier die oben erwähnten

Nachtheile des Aufkeilens recht empfindlich auftreten. Zur Beseitigung dieses Uebels

hat der rühmlichst bekannte Amerikaner W. Sellers eine

Kuppelung ausgesonnen und dieselbe nachdem durch angestellte Versuche ihre

Brauchbarkeit erwiesen war in ausgedehntester Weise zur Anwendung gebracht. In Fig. 10 und

11 ist

die Sellers'sche Kuppelung dargestellt und von mir mit

passenden Verhältnißzahlen versehen worden.

Jedes Wellenende W wird zunächst von einem durch

Aufschneiden etwas elastisch gemachten gußeisernen Klemmhohlkegel K umgeben welcher innen der Welle entsprechend

cylindrisch ausgebohrt und außen conisch abgedreht ist. Diese Kegel liegen in einer

im Inneren mit ihnen übereinstimmend conisch ausgedrehten gußeisernen Hülse C und werden durch die in Kegel und Hülse

eingearbeiteten Nuthen liegenden Schraubbolzen B gegen

einander zu bewegt und dadurch fest auf die Wellen gezogen wenn auch die Durchmesser

der letzteren etwas verschieden sind. Der in Welle und Kegel eingepaßte Schlüssel

k und die Schraubbolzen B unterstützen vermöge ihrer Schubfestigkeit die Verbindung der Welle mit

dem Kegel K und der Hülse C

welche hauptsächlich durch die bei dem Einklemmen der Kegel zwischen Welle und Hülse

entstehende Reibung bewirkt wird. Auch bei dieser Kuppelung werden die vortretenden

Köpfe und Muttern der Schrauben durch die Ränder R. der

Hülse C verdeckt. Um das Zusammenfallen der Wellenachsen

zu sichern müssen Oberfläche und Höhlung der Klemmkegel dieselbe Achse haben was am

sichersten durch das Abdrehen und Ausbohren bei ein und derselben Aufspannung auf

der Planscheibe erzielt wird. Ein Abdrehen der Hülse C

beseitigt jede excentrisch laufende Masse der Kuppelung und macht dieselbe für rasch

laufende Wellen sehr geeignet.

Die in den Fig.

8 bis 11 eingeschriebenen Bezugeinheiten können nach folgenden empirischen

Formeln bestimmt werden:

δ = 0cm,8 + 0,35d

k = 0cm,2 + 0,3δ,

worin

d den Durchmesser der zu kuppelnden Welle,

δ die Wandstärke der gußeisernen Kuppelhülse,

k die Keilstärke

bezeichnet.

Tafeln