| Titel: | Zur Geschichte der Magneto-Inductions-Maschinen mit ununterbrochenem Strom von unveränderlicher Richtung; von Dr. Eduard Zetzsche. |

| Autor: | Eduard Zetzsche |

| Fundstelle: | Band 216, Jahrgang 1875, Nr. , S. 491 |

| Download: | XML |

Zur Geschichte der

Magneto-Inductions-Maschinen mit ununterbrochenem Strom von

unveränderlicher Richtung; von Dr. Eduard

Zetzsche.

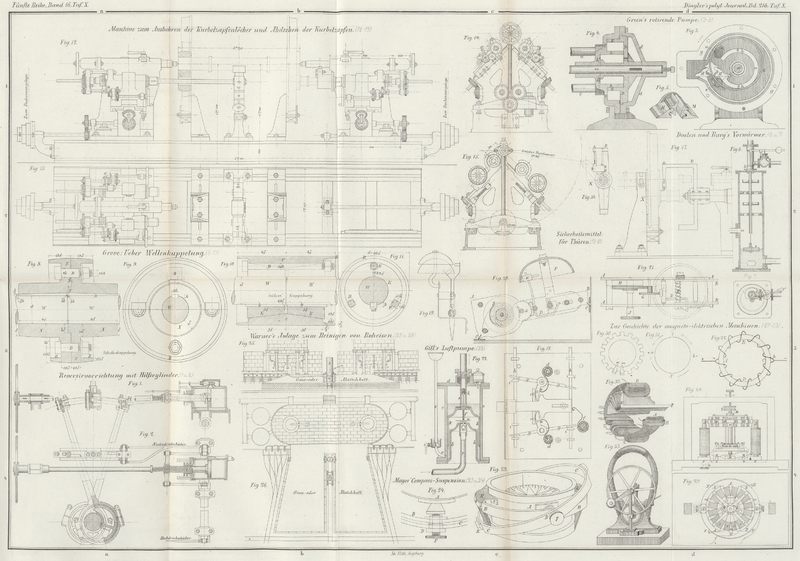

Mit Abbildungen auf Taf.

X [d/3]).

Zetzsche, zur Geschichte der Magneto-Inductionsmaschinen

etc.

Die Magneto-Inductionsmaschinen mit ununterbrochenem Strom von

unveränderlicher Richtung und nahezu unveränderlicher Stärke finden eine immer

weitere Verwendung für verschiedene industrielle und wissenschaftliche Zwecke und

erweisen sich dabei als höchst vortheilhaft und bequem zum Ersatze von galvanischen

Batterien. Muß daher schon an sich ein Blick auf die Entwickelungsgeschichte dieser

Maschinen ein gewisses Interesse bieten, so dürfte er für die Leser dieses Journals

doppelte Berechtigung haben, weil er Gelegenheit geben wird, einige nicht unwichtige

Momente in der Erfindungsgeschichte dieser Maschinen näher zu beleuchten, welche

durch die bis jetzt im Journal über diese Maschinen gebrachten Artikel entweder gar

nicht oder doch nicht genügend klar gelegt worden sind.

Diejenigen Inductionsmaschinen, bei welchen sich ein kupferner Rotationskörper

zwischen Elektromagnetpolen dreht, und auch die sogen. unipolaren

Inductionsapparate, bei welchen sich entweder ein

Elektromagnetpol beständig um einen feststehenden Stromleiter dreht oder die sich um

ihre eigene Achse drehende erregende Magnethälfte selbst einen Theil des

Stromleiters bildet, können hier füglich außer Betracht gelassen werden, weil sie einen zu

schwachen, wiewohl ununterbrochenen Strom liefern und nur als wissenschaftliche

Versuchsapparate gebaut wurden.

Kräftigere Ströme von unveränderlicher Richtung und möglichst unveränderlicher Stärke

hat man sodann vielfach dadurch hervorzubringen gesucht, daß man zwei oder mehrere

gewöhnliche Magneto-Inductionsmaschinen so mit einander verband, daß die

Zeiten der größten Stromstärke der einen Maschine, beziehentlich des einen Magnetes,

mit den Zeiten der geringsten Stromstärke der oder des anderen zusammenfielen. Sehr

vollständig war dies bei einer Maschine durchgeführt, welche Siemens und Halske in Berlin zur Londoner

Ausstellung 1851 geschickt hatten. In dieser (bei Siemens

und Halske noch vorhandenen) Maschine dreht oder wälzt

sich eine auf einem Kugelzapfen aufliegende runde eiserne Scheibe (ein Teller) auf diesem Zapfen in jener eigenthümlichen Weise,

in welcher sich ein auf seine Kante gestellter und auf dieser in Drehung versetzter

Teller kurz vor seinem völligen Umfallen bewegt, auf im Kreise aufgestellten

Magnetpolen; die Kreisebene liegt etwas tiefer als der Kugelzapfen, und die

Polflächen sind nach einer ziemlich stumpfen Kegelfläche abgeschnitten, wie denn

auch die untere Fläche des Tellers den Mantel eines solchen Kegels bildet. Senkrecht

zur Oberseite des Tellers, in dessen über dem Kugelzapfen liegenden Mitte, steht ein

metallener Arm vor, welcher daher bei der Tellerbewegung eine Kegelfläche

beschreibt, dessen oberes Ende aber in einen auf der Achse eines Commutators

sitzenden Arm hineingreift und so diese Achse in Drehung versetzt. Der so rollende

Teller veranlaßt in richtiger Aufeinanderfolge die Schließung oder Oeffnung von

Contacten, mittels deren der Strom einer galvanischen Batterie immer durch die eine

Hälfte der im Kreise stehenden Elektromagnete gesendet wird — und zwar stets

durch alle diejenigen Elektromagnete, welche von der jedesmaligen Berührungsstelle

des Tellers mit den Elektromagnetpolen aus im Sinne der Bewegung bis zu der

augenblicklichen höchsten Stelle des Tellers liegen; durch die Elektromagnete wird

der Teller selbst magnetisch inducirt, zugleich aber auch durch die von den

Elektromagneten auf ihn ausgeübte Anziehung in seiner drehenden und auf den Polen

langsam fortschreitenden Bewegung erhalten. Nun hat aber jeder Elektromagnet auch

noch eine zweite Umwickelung, und in dieser muß daher bei jedem Auftreten und

Verschwinden des Stromes in der ersten Umwickelung ein Inductionsstrom entstehen.

Diese zweiten Umwickelungen sämmtlicher Elektromagnete sind zu einem in sich

zurücklaufenden Ganzen verbunden, an der Verbindungslinie von je zwei benachbarten

Umwickelungen aber ist der Draht in Form einer Schleife nach dem Commutator geführt. Obwohl die

in sämmtlichen vom galvanischen Strome umströmten Elektromagneten auftretenden

Inductionsströme vom Entstehen des Magnetismus, die in den nichtdurchströmten

Elektromagneten auftretenden Inductionsströme aber vom Verschwinden des Magnetismus

herrühren und den ersteren entgegengesetzt gerichtet sind, so werden sie doch durch

den Commutator als ununterbrochener Strom von unveränderlicher Richtung den

gemeinschaftlichen Abführungsdrähten zugeleitet. Es besitzt diese Schaltung und

Commutation viel Aehnlichkeit mit der gleich zu besprechenden Pacinotti'schen, und bei beiden findet sich die eigenthümliche Theilung

des Stromkreises in zwei Zweige. Jene Maschine von Siemensund Halske war dazu bestimmt, mit Hilfe

weniger Elemente einen elektrischen Strom von großer Spannung zu liefern, welcher

zum Betrieb langer Telegraphenlinien verwendet werden kann; so wurde mittels dieser

Maschine direct von Leipzig über München nach Wien telegraphirt. Auch während der

Londoner Ausstellung wurde die Maschine zum Betrieb von Telegraphen und anderen

Apparaten benützt; doch wurde weder ihre Einrichtung irgendwo beschrieben, noch die

Maschine weiter ausgebildet. Die eigenthümliche Tellerbewegung aber hat Dr. Werner Siemens soeben bei

einer neuen dynamo-elektrischen Maschine wieder verwendet.

Als erste Magneto-Inductionsmaschine mit ununterbrochenem Strom von

unveränderlicher Richtung und Stärke darf nach Vorstehendem eine Maschine betrachtet

werden, welche Professor Dr. Antonio Pacinotti bereits 1860 für das

physikalisch-technologische Cabinet der Universität Pisa erbaute. Eine

Beschreibung und Abbildung dieser Maschine veröffentlichte er in dem am 3. März 1865

ausgegebenen Junihefte d. J. 1864 des Nuovo Cimento (Bd.

19 S. 378 ff.), welchem die nachfolgenden Mittheilungen sowie Fig. 28 bis 31 entnommen

sind.

Wenn man, wie Figur

27 andeutet, um einen kreisförmigen Ring ABCD

aus weichem Eisen einen mit Seide übersponnenen Kupferdraht in einer einzigen Lage,

aber in unveränderter Windungsrichtung wickelt und die beiden Drahtenden da, wo die

erste Lage der Windungen sich schließt, zusammenlöthet, wenn man dann die Pole einer

galvanischen Batterie an zwei möglichst von einander entfernte, natürlich von der

Umspinnung entblöste Punkte a und b des Drahtes, aus welchem diefe ein Ganzes bildende Umwickelung gebildet

ist, legt, so wird der elektrische Strom in zwei Zweigen von dem einen dieser beiden

Punkte nach dem anderen gehen, und es wird, wegen der Stromrichtungen in den beiden

Zweigleitungen, der Eisenring ABCD so magnetisirt

werden, daß seine Pole da liegen, wo die Stromzuleiter angelegt sind, also bei A und C. Die durch diese

beiden Pole gehende gerade Linie AC wird als magnetische

Achse bezeichnet werden können. Den Polen wird man durch Veränderung der

Zuleitungsstellen des Stromes irgend welche Lage quer durch den Eisenring des

Elektromagnetes geben können, und deshalb nennt Pacinotti

letzteren einen Quer-Elektromagnet

(electro-calamita trasversale). Die zwei zu beiden Seiten jener

Geraden AC (in Pacinotti's

Maschine eines Durchmessers) liegenden Hälften des Elektromagnetes lassen sich als

zwei krumme, mit den gleichnamigen Polen an einander liegende Elektromagnete

betrachten.

Um mit diesem Quer-Elektromagnete die in Fig. 28 im Aufrisse, in

Fig. 29

im Grundrisse abgebildete elektro-magnetische Maschine zu bauen, wickelte Pacinotti auf einen gedrehten und, wie Fig. 30 erkennen läßt,

mit 16 gleichen Zähnen versehenen Eisenring, welcher durch 4 messingene Arme a an einer Achse MM

befestigt wurde, mit Seide umsponnenen Kupferdraht und zwar so, daß durch die Zähne

und auf dieselben gelegte dreiseitige Holzprismen m die

ganze Bewickelung in 16 einzelne gut isolirte Spulen r,r abgetheilt wurde; jede Spule enthielt 9

Lagen und alle Spulen waren in demselben Sinne gewickelt. Jedes von einer Spule zur

benachbarten führende Drahtstück wurde als Schleife an dem zwischen beiden Spulen

liegenden Holzstückchen befestigt, durch passende Löcher in einer auf der Achse MM sitzenden Holzscheibe hindurch und an der Achse herab

nach dem ebenfalls auf die Achse MM aufgesteckten

Commutator o geführt. In die Mantelstächeder Holzscheibe

dieses Commuratorswurden in 2 Reihen und gegen einander verstellt je 8 Messingstücke

eingelegt, welche über das Holz ein wenig vorstanden, durch das dazwischen liegende

Holz aber von einander getrennt waren, und deren jedes an eine jener Schleifen

gelöthet war. Wurden nun die beiden metallenen Rollen k,k′ welche an den Messingstücken

lagen, mit den beiden Polen einer Batterie verbunden, so wurde der Strom von den

beiden eben von den Rollen berührten Messingstücken aus in zwei Zweigen durch die

ein Ganzes bildende Umwickelung geführt, die magnetischen Pole im Eisenringe

erschienen bei N und S,Natürlich war die Verbindung der Messingstücke des Commutators mit den

Schleifen zwischen den Spulen r,r dem entsprechend gewählt worden.

wurden von den Polen A und B

eines festen Elektromagnetes angezogen und abgestoßen, und der

Quei-Elektromagnet begann auf seiner Achse umzulaufen, wobei jedoch in ihm

die Pole immer die Lage NS beibehielten. Die Stellung

der Schenkel des gewöhnlichen Elektromagnetes AB ließ

sich in dem geschlitzten Eisenstabe FF durch die

Schraube G reguliren. Mittels der Klemmen h,h′, l und l′ wurde

derselbe Strom durch AB und die Spulen r,r geführt.

Pacinotti fand es zweckmäßig, die Pole des festen

Elektromagnetes mit Schuhen AAA und BBB zu versehen,In Fig.

28 hat Pacinotti diese Schuhe

weggelassen, weil durch sie der Ring verdeckt worden wäre. welche

den Quer-Elektromagnet mehr als auf ⅓ seines Umfanges umfaßten und

durch Messingführungen mit einander verbunden waren.

Mittels der Schnurscheibe Q suchte Pacinotti die Leistung seiner Maschine beim Heben eines Gewichtes zu

bestimmen und fand einen Aufwand von 33 bis 36mg

Zink für je 1mk Leistung. Er hofft, eine

sorgfältiger als das Versuchsmodell ausgeführte Maschine werde günstigere Leistungen

aufweisen, und zählt die Vorzüge seiner Maschine gegenüber den älteren Maschinen

auf.

Nun zeigt Pacinotti, daß diese elektro-magnetische

Maschine in eine magnetoelektrische Maschine mit

ununterbrochenem Strom von stets gleicher Richtung übergehe, wenn der

Elektromagnet AB durch einen permanenten Magnet ersetzt

und der Quer-Elektromagnet in Umdrehung versetzt werde, und bemerkt, daß in

dem bewegten Quer-Elektromagnete durch Influenz die Pole N und S (Fig. 31) an den

Endpunkten eines Durchmessers gegenüber den Polen des festen Magnetes auftreten würden, daß diese Pole

auch bei der Umdrehung des Quer-Elektromagnetes eine unveränderliche Lage

beibehalten würden, und daß man sich daher vorstellen könne, die Spulen drehten sich

über dem kreisförmigen Magnete, während dieser in Ruhe bliebe. Bei der Bewegung

einer Spule vom Nordpol N gegen den Südpol S hin habe der inducirte Strom die nämliche Richtung,

bis die Spule in der Mitte a zwischen N und Sgekommen sei;

zwischen a und S sei die

Stromrichtung die entgegengesetzte, bleibe unverändert bei der Bewegung von S bis zur Mitte b zwischen

S und N, kehre sich aber

beim Ueberschreiten von b gegen N hin abermals um. Die von den verschiedenen Spulen gelieferten Strome

müßten sich also summiren und würden am zweckmäßigsten bei a und b aufgesammelt und abgeführt; die

Stromsammler müßten also am Commutator im rechten Winkel zu der magnetischen Achse

des Elektromagnetes angebracht werden; in der Achse selbst angebracht, würden sie

dagegenkeinen. Strom aufzunehmen vermögen. Die Stromrichtung wechsele mit der

Umdrehungsrichtung.

Pacinotti erhielt auch wirklich einen ununterbrochenen

Strom von unveränderter Richtung, wenn er während der Drehung des

Quer-Elektromagnetes demselben die entgegengesetzten Pole zweier permanenten

Magnete näherte oder den festen Elektromagnet durch einen Strom magnetisirte; das

erstere bezeichnet er als vorzüglicher. Dieselbe Maschine aber ließ sich ebensowohl

zur Umwandelung des elektrischen Stromes in mechanische Arbeit, als der Arbeit in

Elektricität benutzen.

Bevor die von Pacinotti erfundene

magneto-elektrische Maschine mit einem zwischen zwei

Magnetpolen rotirenden ringförmigen Kern in der Inductionsspule irgend eine

Verwendung gefunden hatte, wurde Dr. Werner Siemens, von der Thatsache ausgehend, daß jede

elektro-magnetische Maschine in sich einen bei wachsender Geschwindigkeit der

Drehung an Stärke zunehmenden Gegenstrom erzeugt, durch theoretische Betrachtungen

auf das „ dynamoelektrische Princip“

geführt, welches in jüngster Zeit durch seine Anwendung auf die Maschinen mit

ringförmigem Kern auch für diese Maschinen von der höchsten Bedeutung wurde. Als der

Mechaniker H. Wilde in ManchesterBergl. 1866 182 180. — Die Gesellschaft L'Alliance, welche schon früher sich um den Bau

magneto-elektrischer Maschinen verdient gemacht hatte (vergl. 1863

167 104. Comptes

rendus, Bd. 66 S. 1101) erwarb für Frankreich das Recht, die Wilde'schen Maschinen zur Beleuchtung der

Leuchtthürme anzuwenden (vergl. Carl's

Repertorium, Bd. 4 S. 69 und 73). im Frühjahr 1866 eine

magneto-elektrische Maschine von überraschender Wirkung gebaut hatte, in

welcher zwei der 1856 von Werner Siemens erfundenen

Cylinder-Inductoren verwendet wurden, und zwar so, daß der eine, mit

Stahlmagneten versehene, nur zur dauernden Magnetisirung des inducirenden

Elektromagnetes des anderen benützt wurde, hätte er sich leicht von der

unzuverlässigen Wirkung der Stahlmagnete ganz unabhängig machen können, wenn er den

Strom des zweiten Inductors zur Magnetisirung des ersten benützt hätte. Wilde kam jedoch nicht auf diesen Gedanken. Dagegen

experimentirte Siemens im December 1866 vor mehreren

Berliner Physikern mit

einer nach dem dynamo-elektrischen PrincipsDie Priorität hierin wurde Siemens von Prof. Wheatstone (1867 184

15 bis 22) und von William Ladd (1867 185 160) bestritten; beider Ansprüche wies aber

Dr. Schellen in

Carl's Repertorium (Bd. 4 S. 65 bis 88)

schlagend zurück. Hiernach wäre auch Niaudet-Bréguet's Darstellung

(S. 9 seines 1875 erschienenen Schriftchens über die Gramme'sche Maschine) zu berichtigen. — Nach einer den Proceedings of the literary ans philisophical Society

of Manchester (1867 Bd. 6 S. 103 bis 107) entnommenen Mittheilung

in den Fortschritten der Physik (Jahrg. 25 S. 738) sollen Murray und Farmer die

dynamo-elektrische Maschine selbstständig noch einmal erfunden

haben. gebauten eincylindrischen Maschine, welche keine

Stahlmagnete besaß. In den ersten Tagen des Jahres 1867 aber legte Siemens der Berliner Akademie den in deren Sitzung vom

17. Januar 1867 vorgelesenen und in deren Berichten (1867 S. 55 bis 58) und daraus

an mehreren anderen Stellen abgedruckten Aufsatz vor, in welchem er nachweist, wie

die von einem (Elektro-)Magnet inducirten Ströme zur Verstärkung des

Magnetismus des Elektromagnetes und dadurch wieder zur Verstärkung des folgenden

inducirten Stromes verwerthet werden können, daß daher auch der geringe Grad von

Magnetismus, welcher auch im weichsten Eisen zurückbleibt, genügt, um einen

Inductionsstrom von sehr schnell wachsender Stärke hervorzurufen. Zur Pariser

Industrieausstellung 1867 hatten Siemens und Halske eine kleinere und eine größere eincylindrige

dynamo-elektrische Maschine geschickt, während eine schon im Januar 1867

angefangene große zweicylindrige Maschine für die Ausstellung nicht zeitig genug

fertig geworden war; Ladd dagegen hatte im Mai 1867 die

erste fertige zweicylindrige dynamo-elektrische Maschine zur Ausstellung nach

Paris gesendet. Sowohl Wheatstone als Ladd benützten übrigens (in ihren

dynamo-elektrischen Maschinen) den Cylinderinductor des Dr. Werner Siemens. Die Siemens'schen Maschinen haben zur Minenzündung und zur

Auslösung von Läutewerken vielfach Verwendung gefunden.

Wie die dynamo-elektrische Maschine die Royal

Society in London beschäftigte, in welcher am 14. Februar 1867 Dr. C. William Siemens unter

Vorzeigung einer in London angefertigten kleinen Maschine einen Vortrag über

dieselbe hielt und auch Prof. Wheatstone über die

seinige, während Ladd erst am 14. März 1867 der Royal Society seine erste Mittheilung über seine

Maschine machte, so kamen die neuen Magneto-Inductionsmaschinen auch in der

Pariser Akademie zur Sprache (vergl Comptes rendus, 1868

Bd. 66 S. 1100 und 1250), in welcher namentlich Gaiffe

(Comptes rendus, 1868 Bd. 67 S. 626) die Siemens'sche Maschine dahin zu verbessern vorschlug, daß

die beiden von Ladd benützten Elektromagnete auf

derselben Achse durch einen Elektromagnet mit 2 Spulen neben einander ersetzt würden,

— eine Verbesserung, deren Priorität Ruhmkorff

für Dr. Schellen in Anspruch

nahm. In Frankreich aber, wo übrigens das Nuovo Cimento

nicht unbekannt ist, und wo auch Dr. Pacinotti (laut brieflicher Mittheilung) 1865 auf seiner

Reise nach Paris mehrere Abzüge seines Aufsatzes vertheilt hatte, gab Z. T. Gramme in Paris die erste Anregung zur Ersetzung der auf

den Quer-EIektromagnet in Pacinotti's Maschine

wirkenden permanenten Magnete oder unabhängigen Elektromagnete durch von dem Strom

der Maschine selbst erregte Elektromagnete, also zur Anwendung des

elektro-dynamischen Princips auf jenen Quer-Elektromagnet, und nur in

diesem Sinne wäre es statthaft, wenn die soentstandene Maschine von Gramme noch in dem neuesten darüber erschienenen

Schriftchen (Paris 1875, S. 2) von Alfred Niaudet-Bréguet

„la première de son espèce“ genannt

wird. Gramme machte der französischen Akademie die erste

Mittheilung über seine Maschine in der Sitzung vom 17. Juli 1871 (Comptes rendus, Bd. 73 S. 175); in dieser Mittheilung

sagt Gramme selbst: „ die als Erreger

angewendeten hufeisenförmigen Stahlmagnete könnten durch Elektromagnete ersetzt

werden, welche „in der bekannten

Weise“ durch einen Zweigstrom der Maschine selbst

magnetisirt würden, wobei anfänglich der remanente Magnetismus der

Elektromagnete einen schwachen Strom in der mit massivem ringförmigen Kern

ausgerüsteten Inductionsspule inducire, bald aber die Maschine zu voller Kraft

gelange.“ Die gleichzeitig der Akademie vorgezeigte MaschineDie in diesem Journal (1871 202 239) besprochene

Maschine unterscheidet sich von der in der französischen Akademie

vorgezeigten (Fig. 10 auf Taf. V in diesem Journal 1873 209 entsprechenden) nur bezüglich der Anordnung

der den Strom aufnehmenden Rollen und dadurch, daß die Hufeisenmagnete mit

bogenförmigen Polschuhen versehen sind. enthielt 2 Elektromagnete

mit 4 auf den Ringkern wirkenden Polen und 4 den Strom aufnehmende Rollen; zwei der

letzteren senden die Hälfte des Stromes durch die Elektromagnete, während die beiden

anderen den nach außen verwendbaren Strom liefern. Je zwei zusammengehörige, den

Strom aufnehmende Rollen laufen auf isolirten, radialen Messingstreifen an den Enden

des zur Verbindungslinie der Elektromagnetpole senkrechten Ringdurchmessers. An

diese Messingstreifen aber waren die Drahtschleifen gelöthet, welche je zwei

benachbarte Abschnitte der Inductionsspule verbanden. Die in derselben Mittheilung

von Gramme gegebene Theorie seiner Maschine wurde später

von Gaugain berichtigt (vergl. Annales de Chemie et de Physique, 1873 Bd. 23 S. 324).

Es kann nicht überraschen, daß Dr. Pacinotti in einem aus Pisa unterm 20. August 1871 an den Secretär der

französischen Akademie gerichteten Briefe (Competesrendus, Bd. 73 S. 543) seine Priorität in Bezug auf den zwischen

den Polen des Elektromagnetes umlaufenden Quer-Elektromagnet wahrte und

darauf hinwies, daß seine 1860 gebaute Maschine im Cabinet der technologischen

Physik der Universität Pisa noch vorhanden sei. Pacinotti

stellte seine Maschine auch 1873 in Wien (Officieller General-Catalog, 2.

Aufl. S. 225, Gr. XIV Nr. 12) aus und erhielt auf

dieselbe die Fortschrittsmedaille.

In seiner zweiten am 2. December 1872 der französischen Akademie gemachten

Mittheilung (Comptes rendus, Bd. 75 S. 1497 und daraus

in diesem Journal, 1873 207 31) über seine Maschine nimmt

GrammeEbensowenig thun dies G. Planté und A. Niaudet-Bréguet

in einer Note über die Rückverwandelung der von der Gramme'schen Maschine gelieferten Elektricität in mechanische

Arbeit (Comptes rendus, 1873 Bd. 76 S. 1259). Ja

S. 10 seines schon erwähnten Schriftchens scheint Niaudet-Bréguet sogar auch die

Erfindung des elektro-dynamischen Princips sür Gramme in Anspruch nehmen zu wollen. jedoch keine Notiz

von Pacinotti's Prioritätseinspruch, was Letzteren zu

einer weiteren ErwiderungDie Ausführung eines bei dieser Gelegenheit von Pacinotti gemachten Vorschlags zur Verwendung seines

Quer-Elektromagnetes zur Herstellung eines Zeigertelegrophen, welcher

dazu dienen könnte, die Winkelstellungen der Achse in irgend einem nicht

zugänglichen Apparate einem Beobachter vor Augen zu führen, wird wohl stets

daran scheitern, daß zu diesem Telegrophen24 Leitungsdrähte erforderlich

wären. im Nuovo Cimento (Serie II, Vol. IX, fascicolo Aprile, Maggio e

Giugno 1873) veranlaßte, worin er zugleich hervorhebt, daß der von Gramme in seiner zweiten Mittheilung für den

Elektromagnet mit ringförmigem Kerne gewählte Name „électro-animant mobile à pôles Conséquents“ weit

weniger sachentsprechend sei, als der ältere Name „ elettro-calamita trasversale.“

Niaudet-Bréguet spricht

sogar nur von dem „Gramme'schen

Ringe“ (vergl. 1873 209 356), während Gramme doch nur auf den „Pacinotti'schen Ring“ das „Siemens'sche dynamo-elektrische Princip“ angewendet

hat; seine Verdienste um die praktische Ausführung der in Rede stehenden Maschinen

und deren Einführung in die Technik, in das physikalische Laboratorium und in die

Heilkunde (vergl. 1873 208 166 und 263; 209 359. 1874 211 260) bleiben

Gramme natürlich unbestritten.

Dem bereits erwähnten Schriftchen von Niaudet-Bréguet (dessen Inhalt übrigens im wesentlichen mit dem

in der Revue industrielle, November 1874 S. 405 ff.

abgedruckten Aufsätze desselben Verfassers übereinstimmt) sind nachstehende kurze Notizen über

einige Aenderungen und Verbesserungen entnommen, welche Gramme neuerdings an seiner MaschineIn England wurde zum Ankauf und zur Ausbeutung der

„Erfindung“ von Gramme

„The Electrical Power Company

(Limited)“ mit einem Nominalcapital von 100 000 Pf.

St. gegründet, wovon die „Gründer“ 65 000 Pf. St.

erhalten sollten. Da das Publicum nur wenig zeichnete, so wurde eine neue

Gesellschaft gegründet, „Gramme's Magneto-Electric Company

(Limited)“, mit 250 000 Pf. St. Nominalcapital.

Davon sollten die Verkäufer der Gramme'schen

Erfindung 145 000 Pf. St. erhalten, und, um ihr Vertrauen in das Unternehmen

zu zeigen, wollten sie 35 000 Pf. St. von dieser Summe in volleingezahlten

Actien annehmen. (Engineer, April 1875 S.

228.) angebracht hat.

Die jetzige Einrichtung des ringförmigen Elektromagnetes läßt Fig. 32 erkennen. Um den

aus einem Drahtbündel gebildeten Kern sind die zu einem einzigen Ganzen vereinigten

60 Inductionsspulen gewickelt, die Verbindungsdrähte zwischen je zweien dieser

Spulen sind an die radialen Blätter R geführt, welche

durch Seidenbänder gegen einander isolirt sind und auf welchen an ihren aus dem Ring

vorstehenden Enden die zur Aufnahme des Stromes bestimmten kupfernen Pinsel oder

Besen schleifen (vergl. dies Journal, 1873 209 357 und

Fig. 13

auf Taf. V). Um den durch die erregenden

Elektromagnete in den Schließungskreis gebrachten Widerstand zu vermindern, hat Gramme für gewisse Zwecke den Umwickelungsdraht dieser

Elektromagnete durch Spiralen von Blattkupfer von derselben Länge wie die

Elektromagnete selbst ersetzt. Auf diese Weise und durch Einschaltung dieser

Elektromagnete in den Stromkreis der Maschine hat Gramme

z. B. eine für die Galvanoplastik bestimmte Maschine hergestellt, welche bei

geringerem Raumerforderniß und Gewicht wesentlich mehr leistet als die in diesem

Journal (1874 211 260) beschriebene und abgebildete. An

den neueren Maschinen für die Galvanoplastik bringt Gramme einen automatischen Stromunterbrecher

(brise courant) an, um zu verhüten, daß bei

zufälligem oder beabsichtigtem Stillstande der Maschine ein von galvanoplastischem

Bade gelieferter Secundärstrom die Pole der erregenden Elektromagnete umkehre, was

zur Folge haben würde, daß die Maschine, wenn sie dann wieder in Gang gesetzt wird,

einen Strom von der dem früheren entgegengesetzten Richtung erzeugt und so das

bereits niedergeschlagene Silber u. s. w. wieder auflöst. Dieser Stromunterbrecher

ist ein einfacher Hebel mit Gegengewicht, welcher die metallischen Pinsel mit den

Elektromagneten verbindet, so lange die Maschine regelmäßig arbeitet, während bei

Verminderung der Geschwindigkeit der Maschine und der Anziehung der Elektromagnete

das Gegengewicht den Stromunterbrecher umlegt und jene Verbindung unterbricht.

Für andere Zwecke hat Gramme den ringförmigen

Elektromagnet in zwei zerlegt, indem er die

Verbindungsdrähte der 30 Spulen ungerader Ordnung rechts, jene der 30 Spulen gerader

Ordnung links herausgeführt hat, und auf den ersteren sowohl wie auf den letzteren

Pinsel schleifen läßt. Ein Commutator gestattet dann diese beiden Hälften der

Maschine neben oder hinter einander zu schalten. Davon macht Gramme besonders in den zur Erzeugung elektrischen Lichtes bestimmten

neueren Maschinen Gebrauch, um das Licht nach Bedarf blos an einer oder an zwei

verschiedenen Stellen zu erzeugen.

In besonderer Weise läßt sich ein solcher doppelter Ring

benützen, wenn er unsymmetrisch gemacht wird, d. h. wenn

man die Spulen gerader Ordnung aus feinem, jene ungerader Ordnung aus dickem Drahte

wickelt. Sendet man dann durch den dicken Draht dieses zwischen die Pole eines

Magnetes (ähnlich wie in Fig. 33) gestellten

Ringes den Strom von 2 Bunsen'schen Elementen, so beginnt

der Ring zu laufen, und

dabei wird in den Spulen aus feinem Drahte ein Strom von 16 Bunsen'schen (oder etwa 30 Daniell'schen)

Elementen inducirt. Darauf, daß dieser Strom zum Telegraphiren verwendet werden

könnte, weist Gramme auch in seiner dritten Mittheilung

an die französische Akademie (Comptes rendus, 1874 Bd.

79 S. 1182) hin.

Die Möglichkeit der Benützung des Stromes einer Magneto-Inductionsmaschine zum

Magnetisiren der Elektromagnete einer zweiten als elektro-magnetische

Maschine arbeitenden Maschine versuchte Gramme zur

Fortpflanzung der Kraft auf größere Entfernungen zu verwerthen, indem er die erstere

Maschine in der Nähe einer Kraftquelle aufstellte und die zweite an dem Orte, wo die

von dieser Quelle gelieferte Kraft verbraucht werden sollte.

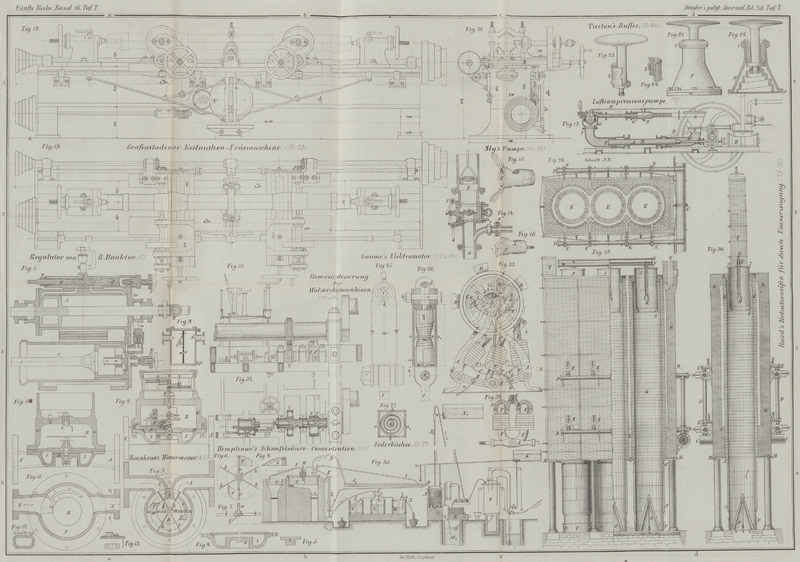

Die neueste Magneto-Inductionsmaschine mit ununterbrochenem Strome von

unveränderlicher Richtung und Stärke wurde von Friedr. v. Hefner-Alteneck, dem Vorstande des

Constructionsbureau von Siemens und Halske, im März 1872 entworfen und war in mehreren Exemplaren von

verschiedener Größe 1873 in Wien ausgestellt. Zwei kleinere befanden sich dort in

der Ausstellung von Siemens und Halske im Industriepalaste, eine größere in der Maschinenhalle; eine

andere war, mit einer älteren Siemens'schen Maschine mit

I-förmigem Anker verbunden, für die Zwecke

der Beleuchtung auf einer Locomobile montirt und feldmätzig ausgerüstet, und zwar

waren beide so mit einander verbunden, daß der von der kleineren gelieferte Strom

den Elektromagnet der größeren magnetisirte. Diese Doppelmaschine lieferte eine

Lichtstärke bis zu 2000 Normalkerzen, und mittels derselben wurde wiederholt die

Kuppel des Mittelbaues des Industriepalastes beleuchtet. Bei der v. Hefner'schen MaschineEine ausführlichere Beschreibung und Abbildung derselben soll in einem der

nächsten Hefte dieses Journals folgen. sind die Drahtwindungen so

angeordnet, daß, unbeschadet der kräftigen Einwirkung der Magnetpole auf die als

Inductionsspule dienenden Windungen, ihre Länge und somit der innere

Leitungswiderstand möglichst klein wird, und daß die Möglichkeit geboten ist, die

Inductionsspule dann, wenn es vortheilhaft ist, allein

rotiren zu lassen, während der Eisenkern in derselben feststeht. Es soll durch

letzteres die Entstehung der im Inneren eines zwischen Magnetpolen rotirenden

eisernen Ankers jeder Form auftretenden Foucault'schen

Ströme verhütet werden, weil diese einen unnützen Arbeitsverbrauch bedingen und

zugleich einen weiteren Anlaß zur Erwärmung der Maschine geben; diese Erwärmung der Maschine läßt sich aber umgehen,

während die von dem nutzbar gemachten Strome selbst herrührende Erwärmung der

Maschine unvermeidlich ist und zugleich die Leistungsfähigkeit der Maschine

innerhalb gewisser Grenzen hält. Zur Erreichung des angegebenen Zweckes sind die

Drahtwindungen nicht unmittelbar auf den Eisenkern gewickelt, sondern auf eine von ihm

vollständig getrennte, ihn aber ganz eng umschließende, aus dünnem Blech

hergestellte Trommel. Jede einzelne Windung läuft auf dem Trommelmantel parallel zu

dessen Achse, an die Stirnfläche der Trommel dagegen entlang einem Durchmesser

dieser Fläche; dabei überkreuzen sich die Windungen auf der Stirnfläche gruppenweis.

Die ganze Oberfläche der Trommel ist also von den Windungen überdeckt. Die Windungen

liegen in 8 Abtheilungen oder Gruppen zu je zweien übereinander in je zwei

gegenüberliegenden der 8 Abtheilungen der Trommel; doch bilden die sämmtlichen

Windungen ein in sich geschlossenes Ganzes von der Form eines Hohlcylinders. Die 16

Enden der 8 Drahtabtheilungen sind an einen achttheiligen scheibenförmigen

Commutator geführt, über welchem an zwei an einander gegenüberliegenden Punkten zwei

Contact-Rollen oder Bürsten laufen. Der Kern innerhalb der Windungen ist ein

massives oder hohles Eisenstück von passendem Querschnitt und ruht auf zwei Stangen,

welche an den beiden Enden der Trommel durch deren hohle Zapfen frei hindurchgehen.

Außerhalb des Hohlcylinders endlich und denselben seitlich zu etwa zwei Dritttheilen

umfassend stehen die äußeren Magnetpole und zwar wiederum möglichst nahe an dem

Cylinder, so daß zwischen diesen Polen und dem Kerne kein größerer Zwischenraum

bleibt, als nöthig ist, damit die Windungen frei zwischen beiden auf ihren Zapfen

umlaufen können. Durch die eigenthümliche Schaltung, in welcher jene 16 Drahtenden

mit den 8 Sectoren des zugleich mit den Windungen umlaufenden Commutators verbunden

sind, wird durch letzteren der in den Windungsabtheilungen ursprünglich nach jedem

halben Umlauf der Spule feine Richtung ändernde Strom in einen gleichgerichteten

verwandelt und von den Rollen oder Bürsten dem äußeren Schließungskreise zugeführt.

Abgesehen von dem bereits erwähnten Vortheile, welchen das Feststehen des Kernes

bietet, besitzt die v. Hefner'sche Maschine vor der Pacinotti'schen insofern einen wesentlichen Vorzug, als

der das Innere des Pacinotti'schen ringförmigen Kernes

ausfüllende unwirksame Theil der Windungen in Wegfall gebracht ist.

Zum Schluß mag noch darauf hingewiesen werden, daß in einem ebenfalls im Nuovo Cimento (2. Serie, Bd. 12 S. 140 ff.,

September- und Oktoberheft 1874) abgedruckten Artikel auch Pacinotti ausspricht, daß der Ring in seiner

elektro-magnetischen Maschine, wenn er rückwärts gedreht wird, einen Strom

liefert, welcher den Magnetismus des erregenden Elektromagnetes verstärkt, und daß

man daher den Batteriestrom ganz entbehren könne, daß man ferner zweckmäßig die

innere Höhlung des Ringes möglichst klein mache, noch besser aber die im Inneren liegenden Theile der

Umwickelung ganz weglasse und den Ring durch einen massiven Kern ersetze; nur dürfe

dadurch der Zusammenhang zwischen den äußeren Windungstheilen nicht gestört werden,

es müsse also der Draht in einer besonderen Weise (wie bei einem

„Knäuel“) gewickelt werden. Pacinotti baute sich ein Modell einer solchen Maschine, brachte an dem

Commutator desselben außer den gewöhnlichen Stromsammlern und um 15° gegen

dieselben verstellt noch ein Paar Bürsten aus Messingdraht an, um letztere als

Stromsammler für den äußeren Strom zu benützen, den von den ersteren aufgenommenen

Strom aber zur Erregung des Hufeisenmagnetes zu verwenden. Pacinotti ist damit auf die nämliche Bewickelungsweise gekommen, welche v.

Hefner-Alteneck

schon 1872 angewendet hat; an ein Feststellen des Kernes dagegen hat Pacinotti nicht gedacht.