| Titel: | Gill's Luftpumpe. |

| Fundstelle: | Band 216, Jahrgang 1875, Nr. , S. 510 |

| Download: | XML |

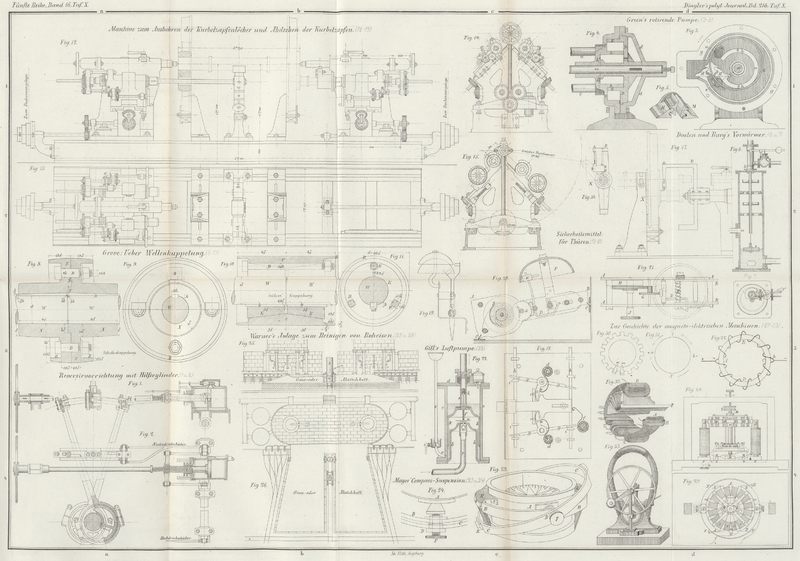

Gill's Luftpumpe.

Mit Abbildungen auf Taf.

X [c/3.]

Gill's Luftpumpe.

Um das mit gewöhnlichen Luftpumpen erzielbare Vacuum, welches in Folge der Wirkung

des schädlichen Raumes kein vollständiges werden kann, möglichst zu erhöhen, ist die

Verringerung des letzteren bekanntlich das wirksamste Mittel. Da derselbe indeß

selbst bei guten Ausführungen immer noch eine namhafte Größe behält, hat man seine

schädliche Wirkung mit bekannten Mitteln theilweise herabzudrücken gewußt und

dadurch die Verdünnung der Luft auch bis auf 1mm

Spannung erzielt. Um nun den schädlichen Raum vollkommen zu vermeiden, hat Robert

Gill eine von der Revue

industrielle mitgetheilte Luftpumpe construirt, deren Einrichtung mit Hilfe

der Durchschnittsskizze Fig. 22 näher beschrieben

werden soll.

Gill bringt zwischen Kolben und Cylinderboden Oel, also

eine nicht verdunstbare Flüssigkeit, welche den Raum zwischen beiden nach

jedesmaligem Niedergang des Kolbens vollständig erfüllt, so daß beim darauffolgenden

Anhub des letzteren ein vollständiges Vacuum gebildet wird, mit welchem dann durch

das Spiel des Bodenventils der Recipient in Verbindung gebracht wird. Außerdem ist

durch Anbringung eines oberen Cylinderdeckels die Wirkung des äußeren Luftdruckes

auf das Kolbenventil ähnlich wie bei den Pumpen von Staudinger und Stöhrer vermieden.

In den Mantel c des Cylinders ragt theilweise der

glockenförmige Cylinderboden b und läßt zwischen sich

und ersterem einen ringförmigen Raum frei, in welchem sich der hohle cylindrische

Theil des gleichfalls glockenförmig gestalteten Kolbens k bewegen kann. An der obersten Stelle des Bodens b mündet das zum Recipienten führende Rohr r,

dessen Communication mit dem Cylinder durch das Bodenventil v abwechselnd hergestellt und aufgehoben wird. Die Bewegung dieses Ventils

erfolgt vom Kolben k aus und wird durch das am oberen

Ende der Ventilstange sitzende Kölbchen k1 vermittelt, welches mit einiger Reibung in der

hohlen Kolbenstange s gleitet. Da jedoch das Ventil mit

einer über seine Stange geschobenen Feder f belastet

ist, welche durch den Pumpenkolben k bei seiner tiefsten

Lage etwas zusammengedrückt wird, so kann beim Anheben des letzteren das Mitnehmen

des Kölbchens k1,

bezieh. das Lüften des Ventils v erst dann erfolgen,

wenn die Feder nicht mehr gespannt ist, der große Kolben also bereits einen gewissen

Weg nach aufwärts zurückgelegt hat. Umgekehrt wird beim Niedergang des Kolbens k zunächst das Ventil v

geschlossen, darauf die Feder f gespannt werden. In

beiden Fällen tritt während der Bewegung des Pumpenkolbens k und der Ruhelage des Bodenventils v eine

relative Bewegung des Kölbchens k1 in der hohlen Stange s

ein, welche eine Comprimirung der Luft im oberen oder unteren Theil derselben zur

Folge haben müßte. Um nun dies zu vermeiden, ist das Kölbchen k1 am Umfange vertical gerieft und dadurch

das Uebertreten der Luft auf die eine oder andere Seite gestattet. Der Pumpenkolben

k, der sich in seiner Form möglichst genau dem

Cylinderboden b anschließt, ist in seinem oberen Theile

auch mit Oeffnungen versehen; diese werden durch ein Kupferplättchen bedeckt, das

durch einen Ansatz der Kolbenstange s gehalten ist.

In den Cylinder mündet unten, um das früher erwähnte Oel in denselben einführen zu

können, ein Füllrohr o, in welches ein Hahn h eingeschaltet ist. Das Hahngehäuse ist von einer

Oelkammer umgeben, um den Luftzutritt zu verhindern. Oben ist der Cylinder durch den

Deckel d luftdicht geschlossen; dieser ist mit einem

Ventil v1 versehen,

welches die Verbindung zwischen dem oberen Cylinderraum und der Atmosphäre

herstellt, sobald in ersterem die Luft beim Anhub des Kolbens k verdichtet wird. Das Ventilgehäuse ist mit Oel gefüllt, welches die

Beweglichkeit des Ventils erhöhen und das Einrosten desselben verhindern soll. Der

dichte Durchgang der Kolbenstange durch den Cylinderdeckel d ist durch eine Stopfbüchse gesichert.

Will man nun mit der Pumpe arbeiten, so ist zunächst die Füllung des Cylinders mit

Oel vorzunehmen. Zu diesem Zwecke löst man den Cylinderboden b, hebt den Cylinder ab und stößt den Kolben k

so tief, daß der Raum oberhalb desselben mit dem Füllrohr

o communicirt und durch Oeffnen des Hahnes h Oel in den Cylinderraum fließt. Nach theilweiser

Füllung sperrt man den Hahn h ab, zieht den Kolben k in die Höhe, schraubt den Cylinder wieder auf seinen

Boden, läßt noch etwas Oel (durch wiederholtes Oeffnen von h in den unteren Cylinderraum eintreten und drückt endlich den Kolben

wieder nach abwärts bis in seine tiesste Lage. Hierbei wirkt der hohlcylindrische

Theil desselben verdrängend, und das Oel steigt, bis es den Raum zwischen

Cylinderboden und Kolben vollkommen ausfüllt. Ein etwaiger Ueberschuß kann in Folge

der bestehenden Undichtheit zwischen der Stange des Bodenventils und dem Boden des

Kolbens k zunächst in die Höhlung der Kolbenstange s und durch seitliche Oessnungen derselben (eventuell

durch die mit einem Plättchen bedeckten Kolbenöffnungen) in den oberen Cylinderraum

entweichen.

Beginnt hierauf der Kolben sein regelmäßiges Spiel, so wird zunächst beim Aufgang

unter demselben ein vollkommenes Vacuum gebildet werden müssen, da der ganze Raum

zwischen ihm und dem Cylinderboden mit Oel erfüllt war und dieses auch sämmtliche

Stellen bedeckt, durch welche etwa die Luft eintreten könnte. In der ersten Periode

des Anhubs bleibt das Bodenventil v in Folge der Wirkung

der Feder f geschlossen, was nöthig ist, indem sonst

beim sofortigen Oeffnen desselben das Oel in das Rohr r

eintreten würde. Mit dem Steigen des Kolbens sinkt jedoch gleichzeitig der

Flüssigkeitsspiegel im unteren Cylinderraum, die Feder f

wird endlich entspannt und in Folge dessen das Bodenventil v durch das Kölbchen k1 (welches, wie schon gesagt, mit hinlänglicher

Reibung in s eingepaßt ist) mit in die Höhe

genommen.

Nach dem Oeffnen des Bodenventils v communicirt nun der

Recipient mit dem Vacuum im Cylinder, während bei dem Aufgang des Kolbens die Luft

aus dem oberen Cylinderraum durch das Ventil v1, ins Freie gedrückt wurde. Wird dann der Kolben

nach abwärts gedrückt, so schließen beide Ventile v und

v1, — v in Folge der gleichzeitigen Wirkung des Kölbchens k1, und des

Atmosphärendruckes, v1

durch letzteren allein. Die Spannung unter dem Kolben nimmt nun wieder zu, und die

verdichtete Luft tritt in den oberen Cylinderraum über, bis sich schließlich bei der

tiefsten Lage des Kolbens zwischen diesem und dem Cylinderboden nur wieder Oel

befindet und alle Luft verdrängt ist. Dies wird um so sicherer erreicht, als beim

Saugen des Kolbens in Folge der entstehenden Spannungsdifferenz durch den Spielraum

zwischen Ventilstange und Kolbenboden etwas Oel von oben in den unteren Cylinderraum

gedrückt, beim beendeten Niedergang des Kolbens aber wieder zurückgetrieben werden

muß, welch letzteres natürlich eine völlige Beseitigung der etwa vorhandenen Luft

bedingt.

Da die Evacuation des Cylinders vollständig unabhängig von der Spannung der Luft im

Recipienten bleibt, so ist klar, daß das Vacuum im Cylinder bei jedem neuen Hübe

gebildet werden muß, wie weit auch die Verdünnung im Recipienten vorgeschritten sein

mag, und diese Verdünnung kann endlich so groß werden, daß sie mit unseren Apparaten

nicht mehr bestimmbar ist.

Es sei schließlich noch erwähnt, daß die Haupttheile der Pumpe aus Eisen gefertigt

sind, welches von Oel nicht angegriffen wird. Eine besondere Kolbendichtung ist

nicht nöthig, da der Kolben während seines ganzen Weges in Oel eintaucht. Bei der im

oberen Cylinderdeckel angebrachten Stopfbüchse ist ein vollkommener Abschluß der

Luft, also ein

Abdichten mit Oel nicht wesentlich, da der obere Cylinderverschluß nur zur

Entlastung des Kolbens vom Atmosphärendruck dient. Das Bodenventil v ist erst nach Abheben des Cylinders zugänglich; doch

bietet letzteres keine besondere Schwierigkeit.

F. H.

Tafeln