| Titel: | Miscellen. |

| Fundstelle: | Band 216, Jahrgang 1875, Nr. , S. 368 |

| Download: | XML |

Miscellen.

Miscellen.

Festigkeitsversuche mit Eisen und Stahl.

Die New-York-Times theilt mit, daß die amerikanische

Staaten-Regierung, ausgehend von der Absicht, der jetzt so vielfach

herrschenden Unsicherheit über die Festigkeit von Materialien und daraus

hergestellter Constructionen abzuhelfen, die Veranstaltung großartiger

Festigkeitsversuche auf Staatskosten unter einer eigens dazu designirten Commission

beschlossen hat. Die Versuche sollen sich über eine Reihe von Jahren erstrecken, und

sowohl die diversen, auf die Quadrateinheit bezüglichen Festigkeitscoefficienten der

verschiedensten im Gebrauch befindlichen Eisen- und Stahlsorten bestimmen,

als auch die Festigkeit ausgeführter Constructionen zu ermitteln suchen. In

Verbindung mit der ersteren Bestimmung sollen gleichzeitig genaue Untersuchungen

über die chemische Beschaffenheit, Reinheit, specifisches Gewicht und Härtegrad

jedes einzelnen Probestückes angestellt werden. Außerdem aber sollen auch die in den

einzelnen Theilen von praktisch ausgeführten Constructionen herrschenden Drücke und

Spannungen, sowie überhaupt die thatsächlichen Wiederstandscoefficienten combinirter

Constructionen ausgemittelt werden. „Kurz“ — bemerkt

unsere Quelle echt amerikanisch — „es sollen diese großen

praktischen Probleme gerade so bewältigt werden, wie sie sich uns darstellen,

statt sich mit ihnen kleinlich herumzuplagen und aus dem Bruche eines

Eisenstückchens Schlüsse zu ziehen, bei welchen der kleinste Irrthum ins

Ungeheure vergrößert wird.“

Die Commission, zu welchen auch die bekannten Technologen Professor R. H. Thurston, Ingenieur A. L. Holley u. A. zählen, ist mit reichlichen Mitteln ausgestattet, um dieses

großartige, bis jetzt beispiellos dastehende Project auszuführen, und alles

berechtigt uns, von diesen Versuchen außerordentliche Resultate zu erwarten, sowohl

für praktische Ausführungen als auch die Fortbildung der Festigkeitstheorie.

Wir erhalten soeben, durch die freundliche Vermittelung von Prof. R. H. Thurston, das Programm und die Anführung der einzelnen

Comites, in welche sich die Commission (Präsident: Laidley; Secretär: Thurston) getheilt hat. (Die

in Klammern beigefügten Namen bezeichnen die Comite-Mitglieder.)

A) Abnützung.

Zur Bestimmung der Abnützung und Reibung von Eisenbahn-Rädern, Achsen und

Schienen und anderem Material, unter den thatsächlichen Gebrauchsverhältnissen. (Thurston,

Holley, D. Smith.)

B) Panzerplatten.

Veranstaltung neuer Versuche und Benützung der bereits gemachten, um die für den

betreffenden Zweck passendsten Materialien zu bestimmen. (Gillmore, Holley, Thurston.)

C) Chemische Untersuchung.

Ueber die wechselseitigen Beziehungen zwischen den chemischen und mechanischen

Eigenthümlichkeiten der Metalle. (Holley, Thurston.)

D) Ketten und Drahtseile.

Bestimmung der am besten hierzu geeigneten Eisen- (resp. Stahl-)

Sorten, sowie der besten Formen und Verhältnisse der Kettenglieder. (Beardslee, Gillmore, D. Smith.

E) Corrosion der Metalle.

Untersuchung der diesbezüglichen Umstände, wie sie bei der technischen Verwendung

auftreten. (W. S. Smith, Gillmore, Beardslee.)

F) Einfluß der Temperatur.

(Thurston, Gillmore, Beardslee.)

G) Träger und Säulen.

Veranstaltung von Versuchen, um die Widerstands- und Formveränderungsgesetze

der betreffenden Constructionsglieder zu bestimmen. (W. S. Smith, Gillmore, D. Smith.)

H) Schmiedeisen. (Beardslee, W. S. Smith,

Holley.)

I) Gußeisen. (Gillmore, Thurston, D. Smith)

J) Metall-Legirungen.

Untersuchungen über die charakteristischen Eigenschaften, sowie die Gesetze der

Zusammensetzung derselben. (Thurston, Beardslee, D.

Smith.)

K) Zusammengesetzte

Festigkeit.

Veranstaltung von Experimenten über gleichzeitige, in rechtwinklig gestellten Ebenen

wirkende Beanspruchungen und Aufstellung der diesbezüglichen Gesetze. (W. S. Smith, Beardslee, Thurston.)

L) Physikalische

Eigenschaften.

Specielle Untersuchungen über die bei der Verdrehung und dem Bruche auftretenden

physikalischen Erscheinungen. (W. S. Smith, Holley,

Thurston.)

M) Wiederholtes Anwärmen und

Walzen.

Beobachtung der hierdurch und durch Bearbeitung bedingten Veränderungen; endlich

Vergleichung der Einflüsse des Walzens mit der Bearbeitung unter dem Hammer, und des

Anlassens der Metalle. (Beardslee, D. Smith, W. S. Smith.)

N) Stahl moderner

Fabrikationsmethoden (Massengußstahl). (Holley,

D. Smith, W. S. Smith.)

O) Werkzeugstahl. (D. Smith, Beardslee, W. S. Smith.)

In anderen uns gleichzeitig zugehenden Circulären der einzelnen Comites werden die

Fabrikanten zur Lieferung von Probestücken unter genau und höchst rationell

formulirten Bedingungen aufgefordert, und überhaupt alle die Anordnungen getroffen,

welche zu dem großen Werke, dem sich die Commission vollkommen gewachsen zeigt,

erforderlich sind.

R.

Conservirung von Locomotivkesseln durch einen

Kupferüberzug.

Um dem Zerstörungsproceß im Kessel durch Ablagerung von Kesselstein entgegenzuwirken,

hat Oberingenieur A. Feldbacher (Heusinger's Organ, 1875

S. 81), Versuche angestellt, das Kesselinnere mit Kupferblech ganz oder theilweise

zu bekleiden. So wurden bei einer Locomotive (Hatzfeld) der k. k. priv. österr.

Staats-Eisenbahn-Gesellschaft von den drei Bauchplatten des Kessels

blos die vordere und hintere mit 1mm starkem Kupferblech überzogen, während

die mittlere zur leichten Constatirung des Verhaltens der beiden Materialien

unbedeckt blieb. Was die Herstellung des Ueberzuges anlangt, so sei kurz erwähnt,

daß das Kupferblech über die Ränder der Eisenplatte gestülpt und so erst zum

Vernieten in den Kessel gebracht wurde, wobei das Kupfer zwischen die Stöße zu

liegen kommt und dort ein erwünschtes Dichtungsmittel bildet

Die so ausgestattete Maschine wurde zwei Jahre zum Verschubdienst am Wiener Bahnhof

(dessen Wasser das schlechteste der ganzen Linie sein soll) verwendet, bis sie

behufs Untersuchung nach zurückgelegten 2911,66 reducirten Meilen aus dem Dienst

gezogen wurde. Nach Herausnahme sämmtlicher Siederöhren und Entfernung einer

Schichte Kesselstein in einer Dicke von 10mm auf den Eisenwänden und etwa 2 bis 3mm auf den Kupferblechen, zeigten

die ersteren häufig Corrosionen bis 1½mm Tiefe, die letzteren eine vollkommen

glatte Oberfläche. Es ist ferner erwähnenswerth, daß die Structur des Kesselsteines

auf den Eisenplatten eine ziemlich grobkörnige war, dagegen auf den Kupferblechen

ein feinkörniges, geschlemmt aussehendes Gefüge zeigte.

Die Auslagen für Material und Arbeit belaufen sich angeblich auf circa 70 kr. ö. W.

(1,3)M.) per Wiener Quadratfuß (1/10 qm), was per Kessel, je nach der Größe

und ob blos die Bauchtafeln oder der ganze cylindrische Kessel den Kupferüberzug

erhalten soll, von 100 bis 300 Gulden ö. W. variirt, welche einmalige Mehrkosten bei

Neuanschaffung in Anbetracht der Summen, die alljährlich bei den Bahnen für

Kesselreparaturen verausgabt werden, wohl sehr klein zu nennen ist. —

Dieser Versuch ist nicht maßgebend, da Eisen in Verbindung mit Kupfer positio

elektrisch, somit auch stärker angegriffen wird, das Kupfer dagegen durch die

Eisenplatte geschützt wurde.

F.

Ein amerikanischer Eisenbahnkönig.

Präsident Garret von der „Baltimore and Ohio

Railrood“ macht gegenwärtig eine Inspectionsreise über das ganze

Eisenbahngebiet von Virginia bis Florida. Nun erfreuen sich aber bekanntlich die

amerikanischen Eisenbahnen einer großen Abwechslung in ihren Spurweiten, so daß der

Präsident mannigfache Unbequemlichkeiten in Folge des Uebersteigens etc. zu

befürchten hätte. Um dieses zu vermeiden, ließ er sich eigene expandible

Truckgestelle construiren, so daß nun sein Staatswagen

„Maryland“ ohne Belästigung der Insassen von der einen auf

die andere Spur hinüberrollen kann.

Cousin's Fangvorrichtung für

Förderkörbe.

Alle jetzt bestehenden Fangvorrichtungen für Förderkörbe oder Seilbahnwaggons u.

dergl. stimmen in ihrer Wesenheit darin überein, daß eine plötzliche Arretirung des ausgerissenen Wagens oder Förderkorbes

stattfinden soll. Hierdurch wird selbst im besten Falle, bei der großen

Geschwindigkeit der zu arretirenden Massen, ein äußerst heftiger und selbst

gefährlicher Stoß hervorgerufen, wenn nicht, wie es nur zu oft geschieht, die

„Sicherheitsvorrichtung“ ganz den Dienst versagt.

Die von Directer Cousin in Condé erfundene Fangvorrichtung

unterscheidet sich nun principiell von allen bisher gebräuchlichen, indem sie die

Arretirung des freifallenden Förderkorbes ohne jeglichen Stoß bewerkstelligt und

somit auch einen viel höheren Grad der Sicherheit und Verläßlichkeit gewährt. Sobald

nämlich das Förderseil, welches den Korb trägt, gerissen ist, kommt eine Feder,

welche bisher durch das Förderseil arretirt war, zur Wirksamkeit und löst dadurch

zwei Klauen ein, die ein durch die ganze Länge des Schachtes herabhängendes ruhendes

Seil erfassen. Die Klauen sind so angeordnet, daß sie durch das Eigengewicht des

Förderkorbes immer fester gespannt werden, und somit das Festhalten durchaus nicht

von der Wirkung der Feder, welche nur den Anstoß zur Bewegung gibt, abhängt. Wäre

nun das Seil, an welches sich der Korb festklemmt, am oberen Ende fest aufgehängt,

so müßte der Korb direct zur Ruhe kommen, aber es entstünde ein Stoß, welchem selbst

die stärksten Dimensionen nicht mit Sicherheit Widerstand leisten könnten. Statt

dessen folgt daher das Seil zunächst ganz frei der Bewegung des Förderkorbes,

verzögert dieselbe nur allmälig und bringt den Korb schließlich vollkommen zum

Stillstand.

Das Sicherheitsseil ist nämlich nur an seinem unteren Ende, an der Schachtsohle,

befestigt und geht von hier aus bis über das Mundloch des Schachtes, wo das andere

Ende frei über eine Seilscheibe gelegt wird. Mit diesem zweiten Ende nun sind durch

schwächere Seilstücke eine Reihe von Gewichten verbunden, welche in ihrer

Gesammtheit das größte Gewicht des beladenen Förderkorbes mehrfach übertreffen.

Diese Gewichte üben aber im normalen Zustande keine Spannung auf das Sicherheitsseil

aus, indem sie auf festen Unterlagen ruhen; beim Anspannen des Seiles durch den

fallenden Förderkorb kommen sie gleichfalls nicht auf

einmal zur Wirksamkeit, sondern successive erst vom leichteren bis zum

schwersten Gewichte, was einfach dadurch erreicht wird, daß die Seile, mittels deren

die Gewichte an das freie Ende des Sicherheitsseiles gehängt sind, verschiedene

Längen haben.

Der Effect dieser sinnreichen Anordnung ist in die Augen springend und wurde durch

Versuche im Kleinen vollkommen sicher gestellt. Es steht zu hoffen, daß dieselbe,

nachdem auch die Kosten keine unverhältnißmäßige Höhe erreichen, recht bald eine

Praktische Anwendung finden möge.(Nach der Revue

universelle, 1875 p. 224.)

Fr.

Construction feuerfester Decken in Nordamerika.

Da die Anwendung gewölbter Kappen zwischen eisernen Trägern den Uebelstand mit sich

bringt, daß die Befestigung der Fußböden erschwert ist, und ferner diese

Construction theuer und dennoch nicht sehr feuerfest ist, so hat man sich in Amerika

bemüht, Deckenbildungen aufzufinden, in denen die gewöhnliche Balkenlage

beibehalten, das Holzwerk derselben aber durch Eisen etc. gegen den Angriff des

Feuers thunlichst geschützt wird. Die in dieser Richtung am meisten leistende

Construction ist von E. May angegeben (deutsche

Bauzeitung). Dabei wird das Feuer von der Unterseite der Balken durch Bleche

abgehalten, welche bogenförmig gestaltet und mit Profilirungen versehen, sowohl

zwischen den Balken liegen, als über die Untersichten derselben weggeführt sind. Nur

an den einzelnen Haftpunkten der Bleche treten Holz und Eisen in unmittelbare

Berührung, an allen anderen Stellen findet durch Aufschütten einer Lage von Beton

auf die Blechhülle völlige Isolirung beider Theile statt. Gegen Feuer, welches sich

vom Fußboden aus mittheilen könnte, dienen gleichfalls Bleche, die in ähnlicher

Weise, wie vorhin angegeben, gestaltet sind, die aber unmittelbar an die Balken

anschließen; diese Bleche sind durch eine Betonlage gegen den Fußboden isolirt. Die

bogenförmige Gestalt, welche die Decken nach May's

Construction erhalten, kann dadurch vermieden werden, daß man neben einander

Blechstreifen, die etwa Z-förmig gebogen sind, von unten gegen die Balken nagelt; diese

Blechstreifen werden in den Mörtelbewurf eingeputzt. Bei noch anderen weniger

feuersicheren Constructionen werden die Balken bis zu einer gewissen Höhe mit Blech

benagelt, und es liegen in den Balkenfächern Buckelplatten, welche eine Betonschicht

tragen. Bei Decken mit eisernen Balken wird eine sehr zweckmäßige Ausfüllung der

Fächer durch bogenförmig eingespanntes Wellblech gebildet. Die Enden der Tafeln

ruhen auf einer in seiner Tragfläche dem Querschnitt des Wellbleches genau folgenden

Leiste aus Gußeisen, wobei auf der unteren Flansche der Eisenträger aufgeschraubt

ist. Damit bei Erhitzung etc. die Blechtafeln sich nicht von ihren Auflagern

abheben, werden die Enden durch einen gegen die obere Flansche der Träger sich

stemmenden Backstein fest eingespannt, und tragen die übrigen Tafeln eine schwache

Schicht aus Beton.

Ueber Papierformate.

Der deutsche Verein der Papierfabrikanten hatte eine Commission mit der Feststellung

neuer Papier-Normalformate in Metermaß und mit neuer Eintheilung des Ries und

seiner Unterabtheilungen beauftragt. Diese Commission hat nun kürzlich im Verein mit

einer Commission des österreichisch-ungarischen Bereins von Papierfabrikanten

in Dresden nachstehende Beschlüsse gefaßt.

Die Gewichtsschwankungen eines aufgegebenen Quantums von Papieren normaler Stärke

dürfen 2½ Proc. nach aufwärts und abwärts nicht überschreiten, die der

einzelnen Riese müssen jedoch zu 5 Proc. festgestellt werden, während eine strenge

Einhaltung des vorgeschriebenen Gewichtes für den einzelnen Bogen nicht gefordert

werden darf. Das Ries ist in 10 Buch, das Buch in 10 Lagen, die Lage in 10 Bogen

einzutheilen, so daß also 1000 Bogen 1 Ries, 100 Bogen 1 Buch, 10 Bogen eine Lage

bilden.

Als allgemein gebräuchliche Schreibformate sollen folgende 10 Normalformate

eingeführt werden, die bisherigen Formatnamen ganz wegfallen und künftighin nur

Größennummern als Formatbezeichnungen gelten und zwar:

Nr.

1

34 auf

42cm

Nr.

6

48 auf

62cm

Nr.

2

37 auf

45

Nr.

7

50 auf

70

Nr.

3

40 auf

50

Nr.

8

54 auf

76

Nr.

4

42 auf

52

Nr.

9

59 auf

92

(Doppelformat von Nr. 5)

Nr.

5

46 auf

59

Nr.

10

62 auf

96

(Doppelformat von Nr. 6).

Als normale Größe für Schreibpapier wird Größe Nr. 1, für Postpapier Größe Nr. 5

verstanden. Unternormale Gewichte in diesen Formaten werden in der Regel nicht

gearbeitet. Im Ries beschnitten verlangte Papiere werden von den obigen

Normalformaten abgeschnitten. Die Normalformate sollen nur für Lagersorten und

Anfertigungen unter 1000k eines Stoffes, Formats und Gewichtes gelten.

Es werden I. und II. Wahl

(letztere bisher Rétiré) und I. und II. Ausschuß (letzterer bisher Centner-Aüsschuß)

sortirt und für II. Wahl 10 Proc., für I. Ausschuß 15 Proc. und für II. Ausschuß 20 Proc. vom Preise der I. Wahl

vergütet.

Die Druckpapiere schließen sich in den Formaten denen der Schreibpapiere an.

Seidenpapier wird 50 auf 76cm Copirpapier 48 auf 59cm gearbeitet. Die Formate aller anderen

Papiersorten bleiben der Vereinbarung zwischen Fabrikanten und Consumenten

überlassen.

Werthbestimmung des Graphites.

Prof. H. Schwarz in Graz erinnert, daß er die Bestimmung

des Kohlenstoffes durch Schmelzen mit Bleioxyd, welche von Wittstein (1875 216 45) empfohlen wurde, schon

früher (1864 171 77) beschrieben habe. Uebrigens könne

man den Graphit in einer Gasmuffel schon in einer Stunde vollkommen ausbrennen.

Untersuchungen über die Werthbestimmung des Graphites sind ferner ausgeführt von Rogers (1848 109 481), Löwe (1855 137 445), Gintl (1868 189 234), Stolba (1870 198 213), Elliott (1872 203 470) und Bischof (1872 204 139)

Vorschlag zur Gewinnung des Vanillins als Nebenproduct.

Zur Fabrikation des Holzstoffes auf chemischem Wege behandelt man Nadelhölzer in

eisernen Kesseln unter hohem Druck mit einer Lösung von Aetznatron.

Die hierbei resultirende Lauge besteht nach den Untersuchungen des Verfassers aus den

Natronsalzen von Harzsäuren, Humussäuren, Essigsäure, Kohlensäure und einigen

anderen harzartigen Körpern. In dieser Lauge mußte das Natronsalz des Vanillins

vorhanden sein, wenn dasselbe nicht unter dem hohen Druck und der entsprechend hohen

Temperatur zerstört worden war.

Dahin gehende Versuche ergaben durch den intensiven Vanille-Geruch das

Vorhandensein dieses Körpers. Der Geruch trat immer dann hervor, wenn man obige

Lauge mit Säuren behandelte und einige Tage stehen ließ. Es ist bei den wenigen

Versuchen, die Verf. über diesen Gegenstand nur anstellen konnte, nicht gelungen,

das krystallisirte Vanillin zu erhalten; es sollen daher die dazu eingeschlagenen

Wege hier nicht näher angegeben werden. Vielmehr will Verf. die diesem

Industriezweig nahe stehenden Kreise durch diese Notiz auf die Gewinnung des

Banillins aus den Laugen der Holzstofffabriken, die seiner Ansicht nach ausführbar

und rentabel ist, aufmerksam gemacht haben.

Im Mai 1875.

—t.

Mittel zum Einschmalzen der Wolle, genannt Mucyline.

Die Mucyline ist zusammengesetzt aus: 9k Fettsäure, 9k Kaliseife, 5k Glycerinvon 28°, 10g Zinksulfat, 25k Wasser. Man mischt

sorgfältig die Fettsäure mit dem Glycerin, statt dessen man auch einen

vegetabilischen oder animalischen Schleim in Verwendung bringen kann, und gibt dann

die Seife dazu. Diese Mischung verdünnt man mit 10l Wasser zu 80°, in welchem man 10g

Zinksulfat gelöst hat; alsdann fügt man nach und nach unter fortwährendem Kneten der

Masse das übrige Wasser zu und erhält dann einen sehr zähen und homogenen Brei, den

man wohl 14 Tage und länger zum Gebrauch aufbewahren kann, so daß man nicht so oft

die Mühe des Mischens hat. Von dieser Masse nimmt man 16k und gibt 18k Wasser zu, welches entweder kalt oder

je nach der Jahreszeit bis auf 20 bis 25° erwärmt sein kann; dann filtrirt

man die Flüssigkeit oder klärt sie durch Abgießen und erhält eine Flüssigkeit von

1,025 Dichtigkeit, welche die Mucyline darstellt. (Centralblatt für Textilindustrie,

1875 S. 83.)

Zur Wirkung der Salicylsäure.

Fontheim (Journal für praktische Chemie, 1875 S. 211)

theilt mit, daß er seit October v. J. bei Diphterie ausschließlich Salicylsäure

angewendet und in 32 Fällen keinen Todten gehabt hat. Er läßt die Kranken mit einer

Salicylsäurelösung (1:100) gurgeln und gibt dreistündlich einen Theelöffel voll

innerlich (vergl. 1875 215 345. 384).

Kolbe (daselbst S. 213) berichtet über Versuche, welche

Feser und Friedberg an

Schafen und Kühen gemacht haben. Es wird dadurch bewiesen, daß die freie Salicylsäure eine im hohen Grade antiputrid

wirkende Substanz ist, daß sie nicht nur Fäulniß verhindert, sondern auch bereits

begonnene und fortgeschrittene Fäulniß sofort sistirt. Sie wirkt hierbei nicht nur

desadorisirend, sondern wirklich desinficirend, da sie die zum Leben der

Fäulnißorganismen erforderlichen Eiweißstoffe gerinnen macht, die Organismen selbst

tödtet und die Fäulnißproducte verändert.

Zürn (daselbst S. 215) hat die Salicylsäure vielfach und

immer mit den besten Erfolgen in der Veterinärpraxis angewendet. Derselbe hat ferner

vergleichende Versuche über die Wirkung der essigsauren Thonerde, des Phenols und

der Salicylsäure auf die in faulender Fleischflüssigkeit befindlichen Organismen:

Micrococcus, Bacterium Termo, B. Lineola, Spirillen

und Infusorien mit folgendem Resultat ausgeführt.

Lösungen von

essigsaurer Thonerde.

Phenol.

Salicylsäure.

1:100

Infusorien und Fäulnißorganismen starben sofort.

Eiweiß der Infusorien geronnen Membran gesprengt.

1:300

Infusorien und Fäulnißorganismen starben sofort.

Infusorien u. Spirellen starben nach ca. 2Min.

1:500

Infusorien starben nach 1,5 min., Spirellen sofort.

Infusorien, Bakterien, Spirellen sofort todt.

Dieselben starben erst nach einigen Minuten.

1:1000

Infusorien starben nach einigen Min., Fäulnißorganismen fast

sofort.

Dieselben sofort todt.

Dieselben lebten noch nach 30 bis 60 Min.

1:2000

Die Organismen lebten noch einige Minuten.

Dieselben sofort, oder nach wenigen Minuten todt.

Sie lebten noch mehrere Stunden.

Untersuchungen von Kornbranntwein-Schlämpe und deren

Futterwerth.

Die von Seiten der Praxis aufgeworsene Frage, ob es rationell sei, bei einem

Kornbranntwein-Brennereibetriebe Steck- und Runkelrüben in größerem

Maße anzubauen, um dieselben dem Mastvieh als Beifutter zu reichen, veranlaßte Dr. J. König

(Landwirthschaftliche Zeitung für Westphalen und Lippe, 1874 S. 404) zur Vornahme

nachfolgender Untersuchungen.

Zwei Schlämpeproben, verschiedenen Orten entstammend, enthielten in Procent:

Roggenschlämpe

Auf Trockensubstanz berechnet

Durchschnittsanalyse einer Roggenschlämpe

I

II

I

II

III

aus Bergeller bei Oelde

aus Sandern

Wasser

92,65

90,70

—

—

91,5

Proteïn

1,90

1,66

25,88

17,89

1,8

Fett (Aetherextract)

0,47

0,29

6,49

3,18

0,3

Stickstofffr. Extractstoffe

4,18

6,33

56,61

68,11

5,1

Holzfaser

0,41

0,68

5,63

7,12

0,8

Asche

0,39

0,34

5,39

3,70

0,5

Verhältniß der stickstoffhalt. zu den stickstofffr. Nährstoffen

1:2,8

1:4,2

1:2,8

1:4,2

1:3,2

Die Verschiedenheit der Zusammensetzung der beiden Schlämpeproben kann bedingt sein

durch den Brennereibetrieb selbst, oder durch das verwendete Rohmaterial. Nach

Gustav Kühn sollen Mastochsen pro Tag und 500k Lebendgewicht

erhalten:

Mastperiode.

I

II

III

Trockensubstanz

13,40k

14,60k

13,40k

Proteïn

1,73

2,11

1,95

Fett

0,54

0,76

0,78

Stickstofffreie Extractstoffe

6,05

6,85

6,45

Holzfaser etwa

4,00

4,00

4,00

––––––––––––––––––––

Mit einem Nährstoffverhältniß von

1:4,4

1:4,1

1:4,3

Das Nährstoffverhältniß der Roggenschlämpe ist daher selbst für Mastochsen ein zu

enges, und müssen daher an stickstofffreien Nährstoffen reiche Futtermittel

beigefüttert werden, um dasselbe zu erweitern. Dies könnte durch Beigabe von Rüben

geschehen, wenn dadurch nicht ein bei Weitem zu großer Wasserreichthum der so

gemischten Ration erzielt würde (Runkelrüben enthalten 86,6 Proc., Steckrüben 88,4

Proc. Wasser). Nach Kühn kann die Schlämpe bei Mastvieh

bis zur Hälfte der Trockensubstanz verabreicht werden, oder für vorliegenden Fall zu

75k pro Tag und

Kopf, denn diese Menge würde 6k,38 Trockensubstanz enthalten und gleichzeitig 68k,62 Wasser. Nach den

Versuchen von W. Henneberg kommen bei Großvieh auf 1 Th.

Trockensubstanz im Futter 3,5 bis 4,5 Th. Wasser, was für 1 Ochsen von 500k Gewicht mit obigem

Futterbedarf 46,9 bis 60k,3 Wasser pro Tag macht. In 75k Schlämpe werden aber schon 68k,62 Wasser gereicht,

so daß es schon aus diesem Grunde unwirthschaftlich wäre, bei Verabreichung obiger

Schlämpemenge noch ebenso wasserreiche Futterstoffe wie Rüben beizufüttern. In einer

der obgenannten Brennereien erhielt jeder der 20 aufgestellten Mastochsen, von etwa

400k

Lebendgewicht, pro Kopf und Tag in der Schlämpe ungefähr 64 bis 68k,5 Wasser, 1,26 bis

1k,35 Proteïn,

3,57 bis 3k,83

stickstofffreie Extractstoffe und 0,35 bis 3k,35 Holzfaser.

Ein Mastochse von 400k

Lebendgewicht soll aber nach Kühn pro Tag erhalten: 1k,38 Proteïn, 4k,90 stickstofffreie

Extractstoffe und 3k,2

Holzfaser.

Die in der Schlämpe verabreichte Wassermenge ist daher mehr als ausreichend das

Bedürfniß der Thiere nach Wasser zu befriedigen, und ist es vorzugsweise Holzfaser,

neben den stickstofffreien Stoffen, welche obigem Futter fehlt. Es scheint somit von

selbst geboten, neben der Schlämpe Heu und vorzugsweise Stroh zu verfüttern. Man

sieht aber auch, daß die täglich gewonnene Schlämpe (1400 bis 1500k) fast schon so viel

Proteïn enthält, als 20 Mastochsen von je 400k Lebendgewicht pro Tag nöthig haben.

Würde nun neben dieser Menge Schlämpe noch so viel Stroh und Heu gegeben, als die

Thiere zur Deckung des Rohfaser-Mangels bedürfen, so würde dies offenbar eine

Futterverschwendung sein, indem die Thiere zu viel Proteïn verzehrten, und dieses

ebenfalls keinen erhöhten Fleischansatz, sondern nur

einen erhöhten Fleischumsatz zur Folge hat. Es müßte

demnach für obigen Brennereibetrieb die Anzahl der Thiere vermehrt werden.

Als passende Rationen für Mastochsen von 500k Lebendgewicht führt Verf. schließlich

die folgenden an.

50k

Roggenschlämpe

50k

Roggenschlämpe

50k

Schlämpe

4

Wiesenheu

5

Kleeheu

1

Heu

5

Stroh

5

Stroh

4

Stroh

1

Rapskuchen

1½

Kleie

1

Erbsen- oder Bohnenschrot

½

Oelkuchen.

Nach allem ist die Frage, welche zur Ausführung vorstehender Untersuchungen

Veranlassung gab, entschieden zu verneinen; als die passendste Beifütterung zu

Roggenschlämpe, zur Ergänzung der fehlenden stickstofffreien Extractivstoffe und der

Holzfaser dient vielmehr Heu und Stroh, letzteres am besten zu Häcksel geschnitten,

mit der heißen Schlämpe aufgebrüht und dieses Beifutter zu jeder Mahlzeit in zwei

Portionen verabreicht.

Sodarückstände in der Glasfabrikation; von Dr. G. Lunge in

South-Shields.

Mit Bezug auf den Vorschlag von Schott (vergl. 1875 215 537), Sodarückstand in der Glasfabrikation

anzuwenden, dessen Schwefelnatrium sowohl als reducirende Substanz (an Stelle der

Kohle) als auch zur Einführung von Kalk in die Mischung dienen würde, erlaube ich

mir folgende Bemerkung.

Die Sodarückstände enthalten außer dem Schwefelcalcium immer noch überschüssigen Kalk

(theils als Aetzkalk, theils als kohlensaures Calcium) und überschüssige Kohle, und

würden somit um so eher dem Schott'schen Vorschlage

entsprechen, wenn nicht leider mit diesen nützlichen Bestandtheilen auch sehr

schädliche (Thonerde, Eisenoxyd, Gyps u. s. w.) verbunden wären. Uebrigens ist auch

die Kohle neben dem Schwefelcalcium schon des Guten zu viel. Unter allen Umständen

verbieten es die oben angeführten Bestandtheile, die Sodarückstände anders als zu

den allergeringsten Glassorten zu verwenden, und kann ich denn auch mittheilen, daß

ich solche aus der unter meiner Leitung stehenden Sodafabrik schon seit Jahren an

zwei benachbarte Fabriken von Bierflaschen (black

bottles) abgebe, natürlich unentgeltlich, wie es auch jeder andere

Sodafabrikant gern thun wird. Auch der nach Schaffner

oder Mond behandelte, sogen,

„entschwefelte“ Sodarückstand, welcher bekanntlich nie frei

von unzersetztem Schwefelnatrium ist, eignet sich vortrefflich für dieselbe

Verwendung.

Magnetismus befahrener Eisenbahnschienen.

Der Bezirksingenieur Heyl in Mainz hat beobachtet, daß

alle Schienen, wenn sie einige Tage nur in das Gleise eingelegt und befahren waren,

an ihren beiden Enden kräftig magnetisch werden, Hausthürschlüssel und noch größere

Eisentheile mit Heftigkeit anziehen und festhalten. Werden Schienen ausgewechselt,

so behalten diese ihren Magnetismus, doch verliert sich derselbe allmälig. Der

Magnetismus wird aber nur dann bemerkt, wenn die Laschen von den Schienenenden

losgenommen sind, und er tritt sofort auf, wenn dies geschehen, während er beim

Anlegen der Laschen ebenso rasch wieder verschwindet. Hiernach ist anzunehmen, daß

an den gegenüberliegenden Enden je zweier Schienen entgegengesetzte Pole

auftreten.

Die Erzeugung des Magnetismus in den befahrenen Schienen dürfte dem Einflusse der

darüber rollenden Fahrzeuge und den damit verbundenen Erschütterungen, Reibungen

etc. zuzuschreiben sein, und es ist die Annahme von Inductionsströmen oder

elektrischen Strömen überhaupt hierbei auszuschließen, wie die desfallsigen

Beobachtungen mit geeigneten Instrumenten nachweisen.

Aehnliche Beobachtungen machte der Oberingenieur der ungarischen Staatsbahnen Edmund

Herzogh, zuerst Ende September 1874 am Bahnhofe Salgó

Tarjáu der ungarischen Nordbahn. Dieser fand jedoch durch viele Versuche:

1) Daß Schienen, welche nach mehrjährigem Gebrauche ausgewechselt worden, die

Bezeichnung von „kräftigen“ Magneten durchaus nicht

verdienen.

2) Daß die Beobachtung des Ingenieur Heyl dahin richtig zu

stellen wäre, daß im Gleise liegende Schienen Magnete

bilden, und zwar gleichgiltig, ob die Verbindungslaschen losgenommen werden oder

angeschraubt sind, wenn nur eine kleine Dilatation, wie dies bei richtig gelegtem

Oberbau immer der Fall sein wird, vorhanden ist.

3) Daß aus dem Gleise genommene, auf Lagerplätzen übereinander geschichtete schienen

selbst nach mehreren Monaten noch Spuren von Magnetismus zeigen, und zwar

Bessemerstahlschienen anhaltendere und stärkere als gewöhnliche Eisenschienen.

4) Daß ein durch Bruch unbrauchbar gewordenes und aus der Bahn genommenes

Schienenstück an der Bruchfläche entgegengesetzte Magnetismen zeigt, sich also genau

wie ein Magnetstab verhält, der durch Trennung in mehrere Magnete verwandelt

wurde

5) Daß auch noch nicht gebrauchte, neue Eisenbahnschienen,

d. h. solche, die noch nicht den Wirkungen der Fahrbetriebsmittel ausgesetzt gewesen

waren, wenn dieselben durch längere Zeit in einer Art gelagert gewesen sind, daß

ihre Richtung mit der Richtung des magnetischen Meridians nahezu zusammenfiel,

Spuren von Magnetismus

zeigten, welche, besonders bei Stahlschienen, stärker wurden, wenn man einige

kräftige Hammerschläge gegen dieselben führte, wodurch diese Schienen in —

wenn auch schwache — permanente Magnete verwandelt

wurden.

Daher meint Herzogh, daß die ganze Erscheinung auf den Einfluß des Erdmagnetismus

zurückzuführen sei und daß dieselbe nur ein weiteres Beispiel zur Erhärtung der

durch die Theorie längst festgestellten Sätze bilde; daß also die durch die

Fahrbetriebsmittel verursachten Stöße blos ähnlich wie Hammerschläge wirken, d. h.

die Umwandlung der Schienen etc. in permanente Magnete

herbeiführen. (Nach der deutschen Bauzeitung, 1874 S. 367. 1875 S. 193.)

Galvanisiren des Eisens.

Bezüglich des Erfinders, Eisen mit einer Schutzdecke von Zink zu versehen, muß in

Ergänzung zu S. 339 bemerkt werden, daß — wie in diesem Journal 1838 68 459 bereits constatirt ist—Crowfurd einfach die von dem Franzosen Sorel erfundene Verzinkung oder sogen. Galvanisirung des

Eisens (1838 67 376. 68 77) in

England patentirt hat.

Die Verzinkung des Eisens war indeß damals schon nichts neues, sondern datirt bereits

vom J. 1742 her, wo der Chemiker Malouin durch

mannigfache Versuche darthat, daß man mit Zink eine Art Weißblech herzustellen im

Stande sei. Er tauchte zu diesem Zwecke blankes Eisenblech in Salmiakauflösung und

hierauf in ein Zinkbad, aus dem er dasselbe rasch zurückzog. Das Blech erhielt bei

dieser Behandlung einen gleichmäßigen, fest anhängenden Zinküberzug (1839 71 40).

D. R.

Bezeichnung der deutschen Maße, Gewichte und Münzen.

Im Anschluß an die vom „Verein deutscher Ingenieure“

aufgestellten Vorschriften, betreffend die übereinstimmende Bezeichnung der

metrischen Maße und Gewichte folgt nachstehend das Schema für die Abkürzungen,

welche zur allgemeinen Annahme empfohlen werden.

1 Kilometer

1km

1 Meter

1m

1 Centimeter

1cm

1 Millimeter

1mm

1 Hektar

1ha

1 Ar (Quadratdekameter)

1a

1 Ouadratmeter

1qm

1 Quadratcentimeter

1qc

1 Ouadratmillimeter

1qmm

1 Cubikmeter

1cbm

1 Hektoliter

1hl

1 Calorie

1c

1 Liter (Cubikdecimeter)

1l

1 Cubikcentimeter

1cc

1 Tonne(1000 k)

1t

1 Kilogramm

1k

1 Gramm

1g

1 Milligramm

1mg

1 Meterkilogramm

1mk

1 Pferdestärke (Pferdeeffect)

1e

1 Atmosphärendruck

1at

1 Reichsmark

1 M.

1 Markpfennig

1 Pf.

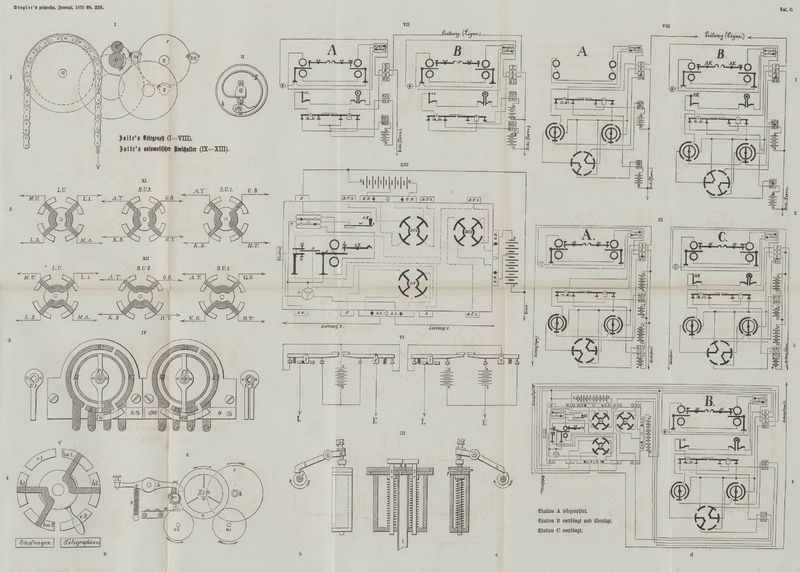

Berichtigungen.

In Fig V

Taf. C (Jaite's Telegraph)

sind die Bezeichnungen der beiden Klemmen bue1, bue2 mit einander zu

vertauschen.

In Sasse's Aufsatz „über die ellipsoidischen

Schraubenbahnen der Atome etc.“ in diesem Bande S. 185 Z. 5 v. o. ist

nach Hüllmolekel „umgekehrt“ zu

lesen.

Tafeln