| Titel: | Die Motoren auf der Wiener Weltausstellung 1873; von Professor J. F. Radinger. |

| Fundstelle: | Band 217, Jahrgang 1875, S. 81 |

| Download: | XML |

Die Motoren auf der Wiener Weltausstellung 1873;

von Professor J. F. Radinger.Mit gef. Genehmigung aus dem officiellen Ausstellungsbericht, Heft 83. Druck und

Verlag der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. Wien 1874.

Mit Abbildungen im Text und auf Taf. B.

(Fortsetzung von S. 195 des vorhergehenden

Bandes.)

Radinger, über die Motoren auf der Wiener Weltausstellung

1873.

Der Besprechung deutscher Dampfmaschinen gehen folgende Bemerkungen voraus.

Aus Deutschland kamen Dampfmaschinen der mannigfaltigsten Systeme. Deren Mehrzahl

läßt die Füllung vom Stand des Regulators abhängig sein, ohne dabei das Corlißsystem

so hoch zu halten, als es anderwärts und u.a. in der Schweiz geschieht. Der directe

Verbindungsbalken ist stark verbreitert und verdrängte die Grundplatte wenigstens

bei größeren Maschinen fast gänzlich. Doppelte Cylinderwandungen werden seltener

benützt, die Schieberkasten sind meist angeschraubt, die Maschinen überhaupt aus

vielen Gliedern zusammengesetzt, und veraltete Detailformen häufig verwendet.

An keiner einzigen deutschen Antriebsmaschine in der Ausstellung war ein

Indicatorversuch möglich, was nicht eben für die Sicherheit der tadellosen Wirkung

der Steuerungen spricht. – Sonst zeigte sich aber das Selbstschaffen und der

Einfluß der guten theoretischen Schulen in den richtigen Durchführungen ganz neuer

Gesammtanordnungen, welche wohl meist dem undankbaren Ziele zustreben, das Woolf'sche Princip neu zu beleben, und in den

mannigfachen Lösungen des Regulatoreingriffes auf den Füllungsgrad.

Die Beanspruchungen der einzelnen Theile der Maschinen sind durchwegs bedeutend höher

als in den englischen Constructionen und reichen (wie die österreichischen Werthe)

theilweise bereits an die Grenze des für die Dauer Zulässigen. Ein Herabgehen in

dieser Richtung wird die Maschinen wesentlich verbessern.

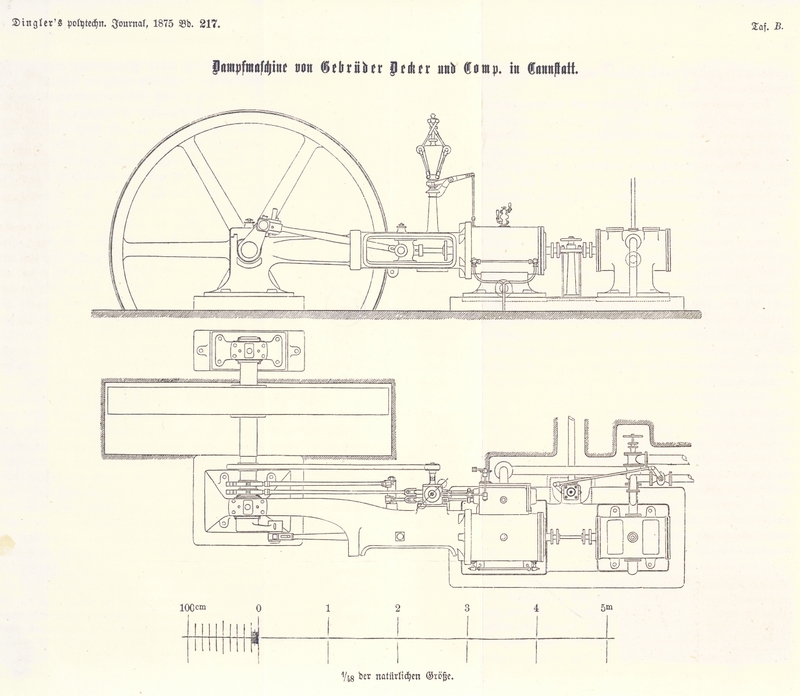

Dampfmaschine von Gebrüder Decker und

Comp. in Cannstatt.

Eine der schönsten Maschinen der ganzen Ausstellung lag von dieser Firma in der

Maschinenhalle. Es war eine sogen. 50pferdige liegende

Condensations-Dampfmaschine mit Bajonnetbalken und vom Regulator beherrschter

Expansion, welche mit 6at Ueberdruck zu

arbeiten bestimmt ist.

Der Dampfcylinder hatte 400mm Bohrung und

sein Kolben 800mm Hub. Die

Kolbengeschwindigkeit beträgt bei den normalen 54 Umdrehungen 1m,44 per Secunde. Das Einströmrohr, mit

80mm lichter Weite, bot 1/25 und das

Ausströmrohr mit 95mm 1/17 der Kolbenfläche

als Querschnitt dar, was, nachdem die Constante 1/36 ist, etwas knapp ausreichend

erscheint. Der Cylinder war doppelwandig gegossen und stand mit seinem hohlen,

angegossenen Tragblock wohl nicht direct auf den Fundamentsteinen (wie es bei den

Maschinen ohne Condensation geschieht), sondern der hintangereihten Luftpumpe zu

Nutz mit dieser gemeinsam auf einer einfachen Grundplatte. Die Fundamentschrauben

gingen jedoch durch diese Zwischenplatte hindurch und belasteten den Cylinder

direct.

Vorn schloß sich der Seitenbalken an diesen, welcher übergreifend und mit sechs

Außenschrauben angesetzt war; für die Schrauben wuchsen kleine angegossene Halbkegel

mit abgedrehten Sitzplatten aus der Uebergangs-Abrundung. Vor der Führung auf

der Kurbelseite schloß sich der Seitenbalken nochmals, und jene lag ausgebohrt in

dem so entstandenen Rohre. Von diesem vorderen Schlußringe verliefen noch gut

geformte Endrippen auf der Vorderseite des Balkens gegen das Lager hin.

Die Führungsplatten waren an den gabelförmigen Kreuzkopf wohl nicht genau centrisch,

sondern zur Verringerung ihrer Höhe um 1/4 ihrer Länge gegen den Cylinder

rückgeschoben angegossen und maßen 250 bei 300mm, wobei sich der Führungsdruck auf 2at, 3 stellt.

Die 63mm dicke Kolbenstange war in den

Kreuzkopfe gekeilt und das geschlossene Schubstangen-Ende (mit Horizontalkeil

für die Innenschale) vom Gabelzapfen ergriffen, welcher 70mm dick und 110mm lang war. Der Schalendruck stellt sich

hier ziemlich hoch auf 114at.

Die runde Schubstange umfaßte außen mit einem Bügelkopfe den Kurbelzapfen, der bei

100mm Stärke und 130mm Länge einen Druck von 67at und eine specifische Abnützarbeit von

0mk,91 erfuhr. Er war mit versenktem

Bund in eine schmiedeiserne Kurbel gesteckt und verkeilt, wodurch kein verlorener

Zwischenraum entstand. Ebenso schloß sich die Innenseite der Kurbelnabe dicht an die

Lagerschalen, wie es der Sorge um kurze Hebelarme entspricht, aber auch dem Ganzen

ein geschlossenes Ansehen gibt.

Die Welle war normal 250mm dick. Unter dem

Excenter setzte sie sich jedoch ab und maß im Lager nur 170mm, womit sie 320mm lang auflag. Der Druck stellte sich

dabei auf 16at und die specifische

Abnützarbeit auf 0mk,37.

Das Kurbellager war mit dem Längsbalken und dem Tragblocke in Einem gegossen und

stand mit einer großen Bodenfläche direct am Fundamente. Der innen verschnittene und

außen übergreifende Deckel war oben eben und blank und jederseits mit zwei Schrauben

niedergehalten. Die beiden Seiten der dreitheiligen Schale, deren eine Fuge oben

vertical kam, standen mit je einer hinterlegten Keilplatte und Oberschraube

stellbar.

Das Schwungrad besaß 4m,15 Durchmesser und

4250k Gewicht. Es war als Riemenscheibe

(300mm breit) und zweitheilig

hergestellt und an der Nabe durch Schrauben und heiß aufgezogene Ringe und im Kranze

durch Einlagkeile verbunden.

Das rückwärtige Lager war ähnlich dem vorderen gleichfalls seitlich stellbar und auf

eine unterlegte Grundplatte gesetzt.

Die Luftpumpe war, unter der Annahme einer Ansaugung des Einspritzwassers aus

geringer Tiefe, oben angeordnet und ihr Kolben direct an die hinten verlängerte

Stange des Dampfkolbens gehängt.

Textabbildung Bd. 217, S. 83

Diese Luftpumpe bekam 150mm Bohrung und ihr

Kolben den gleichen Hub wie jener, nämlich 0m,8, wodurch sich das von ihm durchlaufende Volum auf 1/7,1 des vom

Dampfkolben durchlaufenen Volums stellt. Diese Luftpumpe lag centrisch in den

Condensator eingegossen, welcher außen cylindrisch mit einem Durchmesser von 7/8 des

Außendurchmessers der Dampfcylinderverschalung geformt war und mit einem

angegossenen Tragbock auf

der gemeinsam untergelegten Gußplatte und dem Grundmauerwerke stand.

Den Zwischenraum von Luftpumpe und Condensatormantel trennte eine horizontal

eingegossene Wand, welche unten den eigentlichen Condensations- und oben

einen Warmwasserraum gab. Außerdem war der etwas kürzere Luftpumpencylinder an den

Enden durch zwei Verticalwände mit dem äußeren Cylinder verbunden, in welchen in den

unteren Hälften jederseits vier Saugventile, dagegen auf der oberen Hälfte je vier

Druckventile angebracht standen. Diese waren rund und mit Hartgummi gedichtet.

Die Dampfvertheilung geschah durch die Steuerung von Krause in Chemnitz, wobei die Füllung von der Regulatorstellung abhängt.

Im Principe ist es eine Farcot-Steuerung (vergl.

1874 212 360) und hat mit dieser die gegitterten

Durchlaßspalten im Grundschieber und die selbstthätige Mitnehmung zweier gleichfalls

gegitterten Deckplatten gemein. Doch sind hier nicht feste, in die Stirnwände des

Schieberkastens geschraubte Anschläge für die Rückhaltung dieser Deckplatten und

Einstellung für die Neueröffnung und ein fester durch den Deckel kommender

Doppeldaumen von veränderlichem Halbmesser für die Absperrung, sondern ein Rahmen

vorhanden, welcher durch ein eigenes Excenter von der Schwungradwelle aus bewegt

wird und die Plattenstellung besorgt.

Die erstere dieser Bewegungen geschieht durch einen Anschlag der Platten an die

innere Stirnwand des Rahmens, und die Abweichung gegen Farcot ist von geringerem

Werthe. Die zweite absperrende Bewegung jedoch ist eine wesentliche Verbesserung

gegen den Farcot-Daumen, der wegen seiner fixen Lage nur während der Zeit des

Schieberhinganges, also nur bis 0,3 bis 0,4 des Kolbenhubes zur Wirkung kommen kann

und keine größeren Füllungen als diese oder sofortige Vollfüllung gibt.

Textabbildung Bd. 217, S. 84

Hier geschieht die Absperrung wohl gleichfalls durch einen Anschlag von

veränderlicher Dimension, welcher aber von dem Expansionsrahmen mitgenommen

wird, und daher auch während der Rückgangszeit des Grundschiebers diesen

überholen und die Deckplatten überschieben kann. Zu diesem Zwecke ist in den

Expansionsschieberrahmen ein mittlerer Steg eingeschweißt und (statt des

Farcot-Daumens) auf diesem ein Keil verschiebbar, der den Innenanschlag

bildet.

Dieser Keil wird vom Regulator eingestellt, indem ein Ann im

Inneren des Schieberkastendeckels an dessen Manschette hängt, welcher den Keil hebt

oder senkt. Weil letzterer

Taf. B. Dampfmaschine von Gebrüder Decker und Comp. in

Cannstatt. S. 84–85

die hin- und hergehende Bewegung des Rahmens theilen

muß, so ruht er mit Linealen auf einem Gleitbacken des Armendes, wodurch jede

Bewegung unabhängig von der anderen wird.

Diese Steuerung gibt Füllungen bis 70 Proc. und ist seit längerer Zeit erprobt.

(Verf. hat an einer ähnlichen Maschine bei Decker in

Cannstatt selbst ein Indicator-Diagramm aufgenommen und sich von der völlig

guten Wirkung dieser Steuerung, ihrem geräuschlosen Gange und der raschen Einwirkung

des Regulators überzeugt.)

Dadurch, daß das Anlegen des Anschlages auf einer Fläche platzgreift, ist eine

größere Dauer der ursprünglichen Formen voraussichtlich als bei dem

Farcot-Daumen, wo die Berührung nur auf einer Linie erfolgt. Um den Einfluß

der endlichen Schubstangenlänge aufzuheben, ist der Keil nicht völlig symmetrisch

geneigt, und um die Canallängen (die schädlichen Räume) herunterzubringen, war bei

der Ausstellungsmaschine das Vertheilexcenter außerhalb und das Expansionsexcenter

direct aus Kurbellager gesetzt. Die Stange des letzten Excenters ging gerade in den

Schieberkasten, während die Stange des Vertheilexcenters an dem Arme einer kurzen

tiefgelagerten Welle wirkte, deren anderer Arm einwärts stand und an die

Schieberstange griff. Beide Schieberstangen fanden im Fuße des seitlich stehenden

Regulators eine einfache Führung.

Der Regulator war von einem Riemen angetrieben und hatte gekreuzte Arme und eine

große Belastungsvase auf der Spindel.

Das Dampfausströmrohr ging vom Tragfuße des Cylinders unter dem Boden zum

Condensator, trug aber ein Doppelventil eingesetzt, um nöthigenfalls ins Freie zu

münden. Vom Warmwasserraum des Condensators hob sich noch ein oben offenes

Standrohr, und aller ähnlichen Detaile für eine leichte und sichere Bedienung war

sorgfältigst vorbedacht. Es war eine der prächtigsten Maschinen der ganzen

Ausstellung und ihr Gewicht betrug sammt Condensator und Schwungrad 16000k. Ohne Condensator hätte es ca. 13500 und

ohne Rad 9300k (7k,4 per 1qc Cylinder) betragen. Die complete

Maschine kostet 13200 mit und 10800 Mark ohne Condensation.

Es kommt selten vor, daß Fabriken die Maschinen, welche sie bauen,

auch außerhalb von Streitfällen methodisch untersuchen. Um so beachtenswerther

erscheint der Vorgang dieser Fabrik und die Angabe mehrtägiger Indicator- und

Bremsversuche, welche einestheils die Wirkung der Steuerung und des ganzen

Mechanismus, anderentheils die Solidität der neu angenommenen

Bajonnetbalken-Verbindung statt der früheren Grundplatte darlegen sollten.

Aus den Ergebnissen dieser verläßlich scheinenden Versuche dürfte folgende Tabelle

nicht ohne Interesse sein.

Füllung

Druck (Atmosphären)

Pferdestärken

Güteverhältniß

im Schieberkasten

mittlerer imCylinder

indicirt

gebremst

Procent

0,1

6,45

1,85

18,8

16,3

85,2

0,15

6,65

2,28

29,0

23,5

81,3

0,2

6,30

2,27

63,8

52,7

83,3

0,3

6,80

3,28

46,3

41,2

88,9

0,4

6,00

3,65

53,6

46,9

87,0

0,5

5,80

4,25

51,6

46,5

85,4

0,6

5,80

4,28

51,6

46,5

90,2

0,7

3,10

2,28

27,8

24,6

88,2

Eine Maschine von 300mm

Bohrung und 0m,60 Hub soll bis 89e an die Bremse abgegeben haben, ohne im

Mindesten zu vibriren, welches gute Ergebniß der Balkenform zugeschrieben wird.

Tafeln