| Titel: | Ueber eine verbesserte Ventilbürette; von Dr. Georg August König. |

| Autor: | Georg August König |

| Fundstelle: | Band 217, Jahrgang 1875, S. 134 |

| Download: | XML |

Ueber eine verbesserte Ventilbürette; von Dr.

Georg August

König.

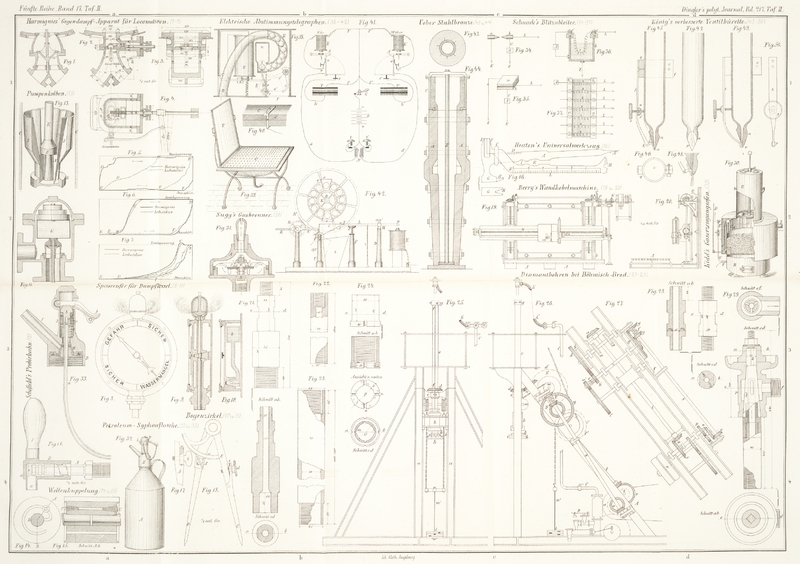

Mit Abbildungen auf Taf.

II [d/1].

König's verbesserte Ventilbürette.

Zur Herstellung des Ventilsitzes läßt man die Anschwellung am Halse einer Mohr'schen Bürettenröhre über einer mäßig starken

Gasflamme langsam zusammenfallen. Die Temperatur darf eine dunkle Rothglut nicht

übersteigen, und muß die Röhre fortwährend gedreht werden, damit ein Verbiegen

vermieden werde. Das Resultat dieser Bearbeitung ist eine starke Verdickung der

Halswand, und eine schwach kegelförmig sich zuspitzende Haarröhre. Die Weite der

letzteren richtet sich natürlich nach dem beabsichtigten Gebrauche. Will man eine

rasch auslaufende Bürette für minder genaue Arbeiten, wie z.B. für gewöhnliche

alkalimetrische und acidimetrische Proben, so läßt man die Röhre weiter, etwa wie in

Fig. 45,

wo 50cc in 1 1/2 Minuten ausfließen;

anderenfalls kann man bis zur Hälfte jenes Durchmessers heruntergehen, z.B. für

feine chlorometrische Bestimmungen. Im letzteren Falle gebraucht man alsdann eine in

1/20cc getheilte Röhre.

Die so vorbereitete Röhre wird nunmehr auf einem gewöhnlichen rotirenden

Schleifsteine angeschliffen, und zwar je nach Belieben rechts oder links, immer aber

so, daß die Schliffebene rechtwinkelig auf der Theilung steht.

Die Neigung der Schliffebene ist durch die Punkte α,

β (Fig. 45) in jedem Falle gegeben, d.h. sie muß möglichst steil sein. Da

die Ausflußröhre conisch ist, kann man, sobald der Durchschnitt erfolgt, die Weite

der Mündung innerhalb enger Grenzen noch controliren. Falls man nämlich die Röhre

sehr enge werden ließ, kann nunmehr durch fortgesetztes Schleifen eine Erweiterung

erzielt werden.

Man schleift jetzt den Rücken und die Seiten des Halses so zu, daß bei α eine möglichst feine Spitze entsteht (Fig. 47), und

zwar so, daß diese Spitze nicht mehr als 1 bis 2mm unter den tiefsten Punkt der elliptischen Ausflußöffnung zu liegen

kommt. – Dieses ist ein ziemlich wichtiger Punkt, indem davon die

Gleichförmigkeit des ausfließenden Strahles, und mehr noch der Tropfen, vorzugsweise

abhängt. – Der Ventilsitz ist damit fertig, will man das in Fig. 49 und 50

dargestellte Ventil benützen. Soll aber das in Fig. 45 bis 48

dargestellte Ventil zur Anwendung kommen, so muß dem Zuspitzen ein Flachschleifen

und Poliren vorausgehen, was natürlich einige Geschicklichkeit verlangt, und am

besten von einem Optiker besorgt wird, welcher in sehr kurzer Zeit eine ebene Glasfläche

herzustellen vermag. Die Construction der Ventilklappe und der dazu gehörigen Feder

ist aus den Figuren so leicht ersichtlich, daß es kaum nothwendig erscheint,

dieselbe zu erklären. Jedoch sind es einige Punkte, welche der Erläuterung bedürfen.

Die Figuren zeigen die Einrichtung für eine 50cc Bürette, mit den Dimensionen aller Theile in natürlicher Größe.

Die Platte p (Fig. 45 und 47) ist von so

dickem Platinblech gefertigt, daß ein Verbiegen, selbst unter starkem Drucke, nicht

leicht möglich ist. Sie hängt durch den Platinstift i

(angelöthet) mittels des Gelenkes h mit der platinirten

Messingfeder t zusammen. Letztere wird durch den mittels

Klemmschraube um die Bürette gelegten Ring c

festgehalten. Die Bewegung erfolgt durch den in der Mutter n sich drehenden Schraubenkopf s. Sowie

nämlich die Spitze des Bolzens die Glaswand berührt, wird die Feder rückwärts bewegt

und die Klappe geöffnet, wobei dann ein voller Strahl senkrecht ausfließt, wenn die

Stellung Figur

48 erreicht ist. Eine halbe Drehung genügt, um diese Stellung zu

erzielen.

Die Regulirung des Ausflusses geschieht mit der größten Leichtigkeit und Sicherheit

in allen Stadien. Sobald die Bolzenspitze das Glas nicht mehr berührt, kommt die

Elasticität der Feder zur Wirkung und hält die Klappe mit dichtem Verschlusse. Die

in Fig. 49

und 50

dargestellte Vorrichtung zeigt das Klappenprincip in seiner einfachsten Form. Die

etwas ausgeplattete Spitze der platinirten Messingfeder ist mit dem dünnen

Kautschukblättchen r (Fig. 49) bekleidet, wobei

eine consistente Kautschuklösung als Befestigungsmittel dient. – Diese

einfache Vorrichtung, obgleich nicht so elegant arbeitend, als die oben

beschriebene, hat sich nach mehr als anderthalbjährigem Gebrauche in den Händen

meiner Praktikanten für alle volumetrischen Flüssigkeiten gleich gut bewährt. Die

mit der Meßflüssigkeit in Berührung tretende Fläche der Klappe ist so klein, daß ein

beachtenswerther Einfluß nicht stattfinden kann. Bleiben die Büretten fortwährend

gefüllt, so erleidet allerdings der Kautschuk in einiger Zeit eine Veränderung, er

wird hart und brüchig; doch kann die Auswechselung eines Blättchens bei vorräthiger

Kautschuklösung in wenigen Minuten erfolgen.

Anstatt den Hals zu verdicken, wie oben angegeben, kann derselbe auch in eine Spitze

ausgezogen werden. Jedoch ist alsdann das Anschleifen viel schwieriger und die

Gefahr des Zerbrechens bedeutender.

Philadelphia, im Juni 1875.

Tafeln