| Titel: | Darlington's Patent-Gesteinsbohrmaschine; von Civilingenieur H. Simon in Manchester. |

| Fundstelle: | Band 217, Jahrgang 1875, S. 177 |

| Download: | XML |

Darlington's

Patent-Gesteinsbohrmaschine; von Civilingenieur H. Simon in Manchester.Nach der Zeitschrift des berg- u. hüttenmännischen Vereins für Kärnten,

1875 S. 151.

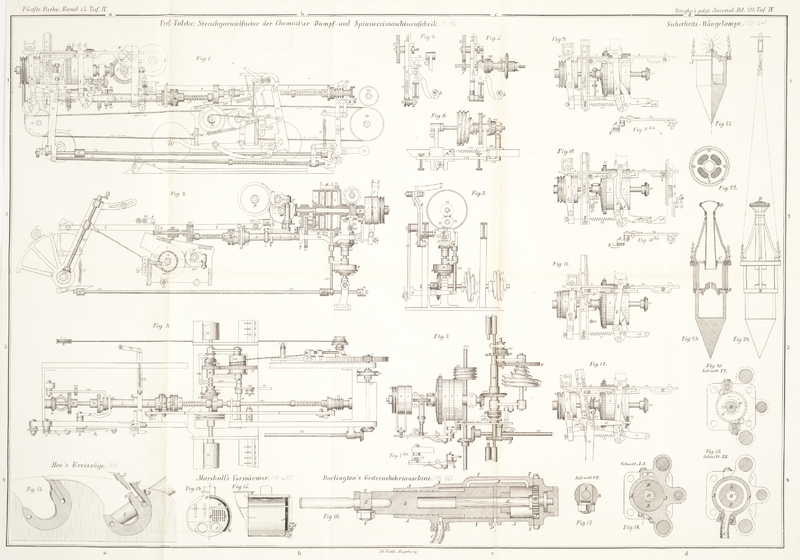

Mit Abbildungen auf Taf.

IV [c.d/4]

Simon, über Darlington's Gesteinsbohrmaschine.

Alle bisher construirten Gesteinsbohrer leiden an zu großer Complication und sind in

Folge dessen dem Uebelstande schneller Abnützung der daran vorhandenen kleinen

beweglichen Theile unterworfen, welche zumal für die Dampf- oder

LuftvertheilungIch bemerke hierbei im voraus, daß überall, wo ich von Dampf spreche, ebenso

gleichzeitig comprimirte Luft gemeint ist, da es für die Maschine

vollständig gleichgiltig ist, ob sie mit Dampf oder Luft betrieben wird. und für die Hervorbringung der rotirenden Bewegung des Bohrstahles bis jetzt

für nöthig gehalten worden waren. Der Darlington'sche

neue Gesteinsbohrer dagegen zeichnet sich von allen anderen durch eine ans Aeußerste

grenzende Einfachheit aus. Die Maschine besitzt gar keine Ventile, auch nicht etwa

einen complicirten oder mit Canälen versehenen Kolben. In Folge dessen sind absolut

gar keine beweglichen speciellen Theile für die Dampfvertheilung nöthig, und gerade

diese sind es in allen anderen Maschinen, welche fortwährend Ersatzstücke nöthig

machen.Jeder, welcher irgend welche der bisher gebräuchlichen Gesteinsbohrmaschinen

längere Zeit benützt hat. wird wissen, daß sie ausnahmslos sehr bedeutende

Reparaturkosten verursachen, und daß diese nicht blos durch die nöthigen

Geldausgaben, sondern auch durch die fortwährenden Stillstände der Maschine

höchst lästig werden. Eine weitere Folge der Abwesenheit aller solcher kleinen Mechanismen besteht

darin, daß der Darlington'sche Bohrer eine größere Anzahl

von Hüben per Minute machen kann.

In Fig. 16 ist

die Maschine im Längenschnitte dargestellt; dieselbe besteht nur aus zwei

Haupttheilen; das eine Stück ist der Cylinder A mit

Deckel, das andere der Kolben B mit dem Bohrer. Die

Kolbenstange und der Kolben sind aus einem Stücke, an dessen Ende sich ein Loch

ausgebohrt befindet, um das Ende des stählernen Bohrers aufzunehmen. Die Befestigung

des letzteren (Fig.

16 und 17) ist ebenfalls auf eine sehr praktische Art bewerkstelligt, welche

viele Uebelstände, wie sie bei anderen Bohrern an dieser Stelle vorkommen,

beseitigt. Der Bohrer wird nämlich weder in die Kolbenstange eingeschraubt, noch

durch eine Stellschraube festgehalten, sondern geht durch eine schmiedeiserne Oese

K, welche vorher von der einen Seite durch das Ende

der Kolbenstange geschoben wird und an dem einem Ende mit einem Schraubengewinde

versehen ist. Durch Festanziehen der darauf laufenden Mutter wird der Bohrer

sicherer befestigt als auf irgend eine andere bekannte Art. Ein wohl hervorhebender

Nebenvortheil dieser Befestigungsweise ist der, daß auch die Bohrstähle dadurch viel

einfacher anzufertigen sind. Bei vielen anderen Maschinen erfordert die

Befestigungsart der Stähle entweder Gewinde und Muttern am Ende des Stahles oder

Schlitze im Bohrstahle und Keile, während beim Darlington-Bohrer das Ende ohne jede Veränderung benützt werden kann,

folglich die Herstellung dieser Bohrer bei Bergwerken oder öffentlichen Bauten, wo

Werkzeugmaschinen nicht immer zur Hand sind, auch eine sehr vereinfachte ist.

Es ist aus der Zeichnung (Figur 16, 18 und 19) leicht ersichtlich,

daß der Kolben B selbst auf die folgende Art die

Dampfvertheilung bewirkt. Der ringförmige Querschnitt des Kolbens auf der unteren

Seite ist bedeutend kleiner als der Querschnitt des Cylinders, der Druck des Dampfes

wirkt ununterbrochen auf diesen kleinen ringförmigen Querschnitt; deshalb muß sich

der Kolben im Cylinder heben, so lange auf der oberen Seite desselben kein

Gegendruck vorhanden ist. Bald nach dem Beginne dieser Hebung deckt der Kolben mit

seiner oberen Kante zuerst die Dampfausströmungsöffnung D des Cylinders und gleich darauf öffnet er dem Dampfe, welcher sich bis

dahin durch den unteren Theil des Kolbens eingesperrt befand, den Weg durch den

Canal E nach der oberen Seite des Kolbens. Das Moment,

welches bei diesem Aufgange sich im Kolben angesammelt hat, treibt ihn hierauf bis

zur Höhe, auf welcher der Druck des Dampfes auf die größere obere Seite des Kolbens

demselben gleich wird, und nunmehr seine Bewegung sich in eine rückgängige

umwandelt. Es ist hieraus klar, daß der Niedergang des Kolbens und Bohrers nur mit

jener Kraft stattfindet, welche aus der Differenz der Oberflächen der unteren und

oberen Seite des Kolbens entspringt. Die Dampfausströmungsöffnung D ist in einer solchen Höhe angebracht, daß dieselbe

niemals mit der unteren Seite des Kolbens communiciren kann, aber beim Niedergang

wird dieselbe fast augenblicklich geöffnet, nachdem die Dampfausströmungsöffnung E geschlossen ist. Je nach der diesen beiden Oeffnungen

im Dampfcylinder gegebenen Stellung zu einander wird der Dampf oder die comprimirte

Luft mehr oder weniger mit Expansion arbeiten.

Es geht aus dieser Beschreibung auch hervor, daß der Kolben an jeder beliebigen

Stelle des Cylinders seinen Gang beginnen kann. Die Durchschnittszahl der Schläge

ist bei dieser Maschine zwischen 600 und 600 per Minute. Ferner wird auch klar

werden, daß das Quantum Dampf, welches nöthig ist, um einen Doppelhub der Maschine

zu bewirken, nur so groß ist, um das obere Ende des Cylinders zu füllen; denn

derjenige Dampf, welcher zum Heben des Kolbens nöthig

ist, wird nicht wirklich

verbraucht; vielmehr bildet der untere Theil des

Cylinders bis zur Einströmungsöffnung E eigentlich nur

einen Theil des Dampfraumes, des Dampfkessels oder aber des Reservoirs für

comprimirte Luft. Der bei der Maschine zur Verwendung kommende Dampfdruck ist ein

beliebiger und muß sich nach der Arbeit der Maschine richten, oder es kann bei einem

vorhandenen bestimmten Dampfdruck und für Arbeit in bestimmten Gesteinen und unter

bestimmten Verhältnissen die Proportion zwischen der oberen und unteren Fläche des

Cylinders leicht diesen Verhältnissen angemessen werden. Das Ersparniß an Dampf,

zumal aber an comprimirter Luft, durch den eben erwähnten Umstand, daß nämlich der

zum Aufgange des Bohrers nöthige Dampf (bez. Luft) gar nicht zur Consumtion kommt,

ist ein bedeutendes.

Die Vorrichtung, um dem Bohrer eine continuirliche kleine Bewegung um seine

Längenachse zu geben, ist aus Figur 16 und 20 leicht

ersichtlich. Am Deckel des Cylinders ist nämlich eine Stange angebracht, welche drei

spirale Züge hat und an ihrem oberen Ende ein Sperrrad g

trägt. Es geht ohne weitere Erklärung aus der Zeichnung hervor, daß jeder Hub des

Kolbens diese Stange nach der einen Richtung drehen wird, daß aber beim Rückgange

die Sperrklinken der Stange nicht erlauben werden, sich zurück zu drehen, und daß in

Folge dessen der Kolben mit dem Bohrer selbst sich drehen muß; das am oberen Ende

des Kolbens auf der Zeichnung gezeigte Metallstück ist natürlicher Weise in

demselben gut befestigt und greift in die drei Züge der Stange H ein.Aus dem Vorhergegangenen geht hervor, daß auf dem Aeußeren der Maschine

irgend welche Mechanismen nicht angebracht sind, welche wie bei anderen

bekannten Gesteinsbohrern meist dem Spritzen schmutzigen und sandigen

Wassers ausgesetzt sind und dadurch noch schneller ruinirt werden.

Es ist ferner besonders hervorzuheben, daß weder der Kolben noch diejenige Stelle am

Cylinder, welche an anderen Maschinen eine Stopfbüchse enthalten würde, mit Packung

irgend einer Art, welche fortwährende Aufmerksamkeit erfordert, versehen ist. Die

Erfahrung hat gezeigt, daß bei sorgfältiger Ausführung der Maschine diese Packungen

vollständig unnütz sind und daß keine Verluste an Dampf eintreten. Die in den Kolben

eingedrehten ringförmigen Ruthen, resp. die an der unteren Führung in den Cylinder

eingedrehten Ruthen, füllen sich mit Schmiermaterial, und die Kürze der einzelnen

Hübe der Maschine, deren oft 10 bis 15 auf eine Secunde kommen, gibt diesem

Schmiermaterial nicht die Zeit, aus den Ruthen herausgeblasen zu werden. Dabei muß

berücksichtigt werden, daß während etwa 3/4 der ganzen Zeit, welche zu einem Hube

nöthig ist, der Druck auf der oberen und unteren Fläche des Kolbens derselbe ist, also auch von

dieser kurzen Zeit nur 1/4 übrig wäre, während welcher das Schmiermaterial zwischen

Kolben und Cylinder hindurch geblasen werden könnte. Diese Zeit dürfte im

Durchschnitte nicht 1/50 Secunde übersteigen. Das nöthige Schmiermaterial, in

einigen Tropfen Oel bestehend, wird leicht durch die Austrittöffnung D eingeführt. Die Praxis hat die Richtigkeit dieser

Anschauung vollständig bewährt.

Es bleibt nun nur noch zu bemerken, daß die Darlington'sche Gesteinsbohrmaschine nicht durch irgend welche selbstthätige

Vorrichtung zum Vorrücken des Bohrers complicirt ist. Die Praxis hat Beweise, daß

alle zum Theile sehr ingeniöse Vorrichtungen eben an Complication und fortwährenden

Reparaturen laboriren und daß, da jeder Gesteinsbohrer doch menschliche Aufsicht

verlangt, es den vielen Uebelständen gegenüber keinen berücksichtigenswerthen

Vortheil bietet, den betreffenden Mann nicht auch das Vorrücken der Maschine mittels

Drehung einer einfachen Kurbel und Schraube bewirken zu lassen. Es wird auf diese

Art leicht, je nach der Thätigkeit der Maschine, dem manchmal variirenden Dampfdruck

und der veränderlichen Härte des Gesteines, das augenblickliche Vorrücken mittels

der Hand den Verhältnissen anzupassen; der Gewöhnlichste Arbeiter lernt dies im

Laufe einer Stunde leichter als die Behandlung eines complicirten selbstthätigen

Mechanismus.

Was die Befestigung der Maschine über oder neben ihrer Arbeit betrifft, so kann

dieselbe auf jede beliebige Art bewerkstelligt werden, und ist es nicht nöthig, in

dieser Beziehung irgend einen Unterschied anderen Maschinen gegenüber zu machen. Es

ist vortheilhaft, beim Anfang des Bohrens eines Loches die Maschine langsamer gehen

zu lassen; sie kann mit einem Druck von 4k,5 arbeiten. Für gewöhnlich sind 15k,8 empfehlenswerth, unter gewissen Verhältnissen aber kann der Druck mit

Vortheil bis zu 22k,5 und mehr gesteigert

werden.

Tafeln