| Titel: | Der Streichgarnselfactor der Chemnitzer Dampf- und Spinnereimaschinenfabrik; von H. Falcke, Professor an der königl. Werkmeisterschule zu Chemnitz. |

| Fundstelle: | Band 217, Jahrgang 1875, S. 180 |

| Download: | XML |

Der Streichgarnselfactor der Chemnitzer

Dampf- und Spinnereimaschinenfabrik; von H. Falcke,

Professor an der königl. Werkmeisterschule zu ChemnitzMit besonderer Genehmigung aus dem Civilingenieur, 1875 Heft 3.D. Red..

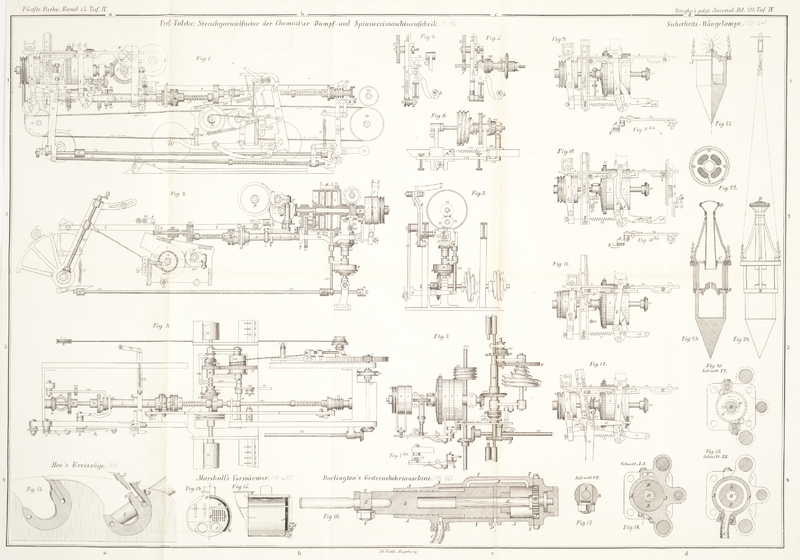

Mit Abbildungen auf Taf. VTaf.

IV.

Falcke, Streichgarnselfactor.

Nachdem zu Ende der 1850er Jahren sich in Sachsen der Selfactor nach Parr, Curtis und Madeley's

System zunächst für Baumwolle Eingang verschafft hatte, wendete die damals Theodor Wiede'sche Maschinenfabrik (jetzt „Chemnitzer

Dampf- und Spinnereimaschinenfabrik“) ihre Aufmerksamkeit

diesem Systeme zu und verwendete es für die Zwecke der Streichgarnspinnerei, in

welchem Fache die Inhaber der Fabrik sich schon früher, so bereits unter der Firma:

Götze und Hartmann, später

Götze und Comp. durch

Einführung von Cylinderfeinspinnmaschinen nach ganz neuer eigenthümlicher Bauart

wesentliches Verdienst erworben hatten.

Unter Verwendung jener eigenthümlichen Einrichtungen an bloßen Handmulen, die

besonders in einer eigenen Art der Trennung des Cylindertriebes vom

Spindeldrehungsmechanismus bestanden, vermöge dessen letzterer sich dem Verzuge und

der Materialbeschaffenheit des Garnes oder irgend welchen Zwecken der Verwendung

desselben entsprechend leicht regeln ließ, und unter Beibehaltung der Parr-Curtis'schen bewährten allgemeinen, für alle

Fälle passenden Mechanismen, nahm auch alsbald der Wiede'schen Streichgarnselfactor eine solche Gestalt an, daß er schnell

Eingang fand und nicht erst vielerlei Wandlungen durchzumachen hatte, ehe er auf den

jetzigen Stand der Vollkommenheit kam. Seine augenblickliche Einrichtung

unterscheidet sich der Hauptsache nach nur durch einige kleinere Abänderungen von

der ursprünglichen; ein guter Beweis dafür, daß man gleich von Anfang das Rechte

getroffen, um eine für alle Zwecke der Tuch-, Streich-,

Kunstwoll-, Vigogne- und Barchent-Garnspinnerei gleich

brauchbare Maschine herzustellen.

Zergliedert man die Thätigkeit einer nach dem Mulesysteme arbeitenden

Streichgarnfeinspinnmaschine, so stellen sich folgende einzelne Arbeitsverrichtungen

heraus, die mit dem Beginn einer Wagenausfahrt ihren Anfang nehmen.

Der eben eingeschobene Wagen wird herausgefahren, gleichzeitig drehen sich die

Cylinder eine Zeitlang, aber nur zu Anfang des Wagenweges, und es geben dieselben

eine gewisse Länge Vorgarn heraus. Die ganze Wagenauszugslänge, getheilt durch diese

Vorgarnlänge, bestimmt den Verzug der Maschine, und damit dieser eine beliebige,

durch die Verhältnisse bestimmte Größe annimmt, muß sich die Vorgarnlänge genau

abmessen und leicht ändern lassen.

Da hier der Verzug oder die Fadenverlängerung blos durch den größeren Wagenweg

hervorgebracht wird, so müssen alle Einrichtungen derart beschaffen sein, daß dieses

Ausziehen möglichst sanft und gleichmäßig vor sich geht; danach zuerst, wenn der

Faden noch stärker ist und den meisten Widerstand leisten kann, am schnellsten

erfolgt und sich später mindert, wenn der Faden nach und nach schwächer wird; dies

hat zugleich den

Vortheil, daß durch das langsamere Ausdehnen auch die Stellen getroffen werden, die

etwa noch ungleiche Verlängerung erfahren hatten.

Deshalb erfolgt das Ausziehen des Wagens hier durch Aufwinden eines daran befestigten

Seiles auf eine Schnecke, d.h. eine Walze mit Schraubengängen als Führung für das

Seil, deren Radien aber von dem zuerst bei Beginn des Wagenlaufes wirkenden an stets

abnehmen, so daß dem zu Anfange rascher als der Cylinderumfang sich bewegenden Wagen

allmälig eine verzögerte Bewegung zu Theil wird.

Der durch das Wagenausfahren verlängerte Faden muß einestheils durch Drehung der

Spindeln überhaupt Draht bekommen, damit er eben einen Garnfaden vorstellt, und

würde man schon des Zeitersparnisse wegen dieses Drahtgeben mindestens theilweise

mit auf die Zeit der Wagenausfahrt verlegen können. Es ist dies aber nicht der

alleinige Grund, sondern es muß dem Faden auch während des Verzuges Draht ertheilt

werden, einmal damit er etwas fester wird und im Stande ist, sich auf die

gewöhnliche Wagenauszugslänge von 1,6 bis 1m,8 horizontal ausgespannt selbst zu tragen, und außerdem, um den Faden

egal zu machen; denn der Draht theilt sich zuerst den dünneren Stellen mit, und

diese, dadurch fester gemacht, dehnen sich dann weniger aus, als die noch stärker

gebliebenen Fadenstellen. Es ergibt sich hieraus leicht, wie wichtig es ist, die

Menge des während der Wagenausfahrt zu ertheilenden Drahtes genau dem Bedürfnisse

entsprechend (d.h. nach Feinheit des Fadens, Verzugsgröße und

Materialbeschaffenheit) einrichten zu können, und gerade dieser Punkt ist es, in

welchem die Götze-Wiede'sche

Streichgarnmule-Einrichtung sich wesentlich von anderen unterscheidet. Es

läßt sich leicht schließen, daß, wenn einmal das Drahtgeben den Verzug wenig

beeinträchtigen, den schon verfeinerten Faden möglichst kräftigen und doch die

wenigste Zeit erfordern soll, man zu Anfang des Wagenausfahrens möglichst wenig

Draht, dann bis zu Ende der Ausfahrt etwas mehr und nach Stillstand des Wagens allen

noch übrigen erforderlichen Draht so schnell als möglich (wobei die Grenze

vielleicht die größte erlaubte Spindelgeschwindigkeit) zu geben hat, und dies führt

von selbst auf die Anordnung dreier verschiedener Spindelgeschwindigkeiten, die man

sonst häufig durch drei Sätze verschieden großer Treibriemenscheiben erzielte, was

aber eine vielfach wechselnde Riemenverschiebung im Gefolge hat.

Bei der Wiede'schen Construction sind aber nur zwei

Treibriemen vorhanden, und die Vertheilung der hiermit erlangten Geschwindigkeiten

ist eine solche, daß die sogen. erste Spindelgeschwindigkeit (während der Vorgarnherausgabe)

gleich Null ist oder sein kann, während des übrigen Wagenweges die mittlere

Geschwindigkeit entsprechend den größeren Antriebsscheiben der Maschinenwelle, beim

Wagenstillstand oder dem sogen. Nachdraht aber die größte Geschwindigkeit

entsprechend den kleineren Antriebsscheiben stattfindet. Außerdem ist aber eine

derartige Trennung der Spindelbetriebstheile von allen übrigen vorgesehen, daß es

möglich ist, die als mittlere bezeichnete geringere Geschwindigkeit in jedem

beliebigen Zeitpunkte auch während der Vorgarnherausgabe eintreten zu lassen, oder

auch sogar die größte Geschwindigkeit bei jedem beliebigen Wagenstande sich

entwickeln zu lassen, was zweckmäßig sein kann, wenn die Maschine zum Zwirnen, oder

zum Zweitmalspinnen (Surfiliren) benützt wird, wobei aber zu bemerken, daß das

letztere gerade bei der Wiede'schen Construction sich

viel eher entbehrlich macht als bei anderen, da eben wegen der eigenthümlichen, mit

Null beginnenden Drahtvertheilung ein größerer Verzug überhaupt möglich ist.

Die sonst noch hervorzubringenden Bewegungen einer solchen Feinspinnmaschine bestehen

dann, wenn dieselbe namentlich selbstthätig gemacht wird, in einem beliebig zu

regelnden kurzen Rückgange des Wagens während des Nachdrahtes, damit die sich

hierbei verkürzenden Fäden nicht zu sehr gespannt werden, dann in dem sogen.

Abschlagen oder Rückwinden der obersten Fadenwindungen auf den frei bleibenden

Spindelspitzen, dem Wageneinfahren und gleichzeitigen Aufwinden des Garnes zu

Kötzern, welche letztere Bewegungsthätigkeiten im Ganzen dieselben wie bei anderen

Selfactors sind.

Um die specielle Ausführung des Wiede'schen Selfactor

möglichst deutlich darzulegen, sind die hauptsächlich wirkenden Theile mit

thunlichster Weglassung des Gestelles dargestellt, und zwar zeigen Fig. 1, 2 Längenansichten, Fig. 3 eine

Queransicht des sogen. Headstocks, Fig. 7 und 8 Grundrisse der

verschieden hoch über einander liegenden Theile, außerdem Fig. 4 bis 6 verschiedene Details und

Fig. 9 bis

12 besonders die Theile, welche die Riemenverschiebungen bewirken, in den

verschiedenen Lagen. Die Bezeichnung der einzelnen Maschinentheile ist nach der dem

Verfasser von der Verwaltung der Chemnitzer Dampf- und

Spinnereimaschinenfabrik freundlichst überlassenen Originalzeichnung gewählt.

Auf der Hauptwelle a befinden sich zwei Sätze

Riemenscheiben und zwar die kleineren, Festscheibe 3 und Losscheibe 4, für die

größte Spindelgeschwindigkeit; außerdem die gleich großen Scheiben 1, 5, 2; von

diesen ist 2 ganz fest auf der Welle, die Scheiben 5 und 1 dagegen sind lose. Es

besitzt 5 eine lange röhrenförmige Nabe, an deren vorderem Ende das conische Trieb 101 ist,

um durch Eingriff mit dem Rade 102 die Cylinder und den Wagentrieb in Bewegung

setzen zu können. Scheibe 1 steckt wieder lose auf der Nabe von 5 und treibt mittels

des auf ihrer Nabe sitzenden Triebes 75 die Räder 76, 77 und 78, von denen das

letztere an der das Schaltrohr 6 treibenden Welle steckt. An dieser befindet sich

dann noch das Trieb 88, durch welches das auf der Hauptwelle lose Rad 35 mit dem

einem Conus der Scheibe 2 entsprechenden Hohlconus fortwährend umgedreht wird, und

außerdem das conische Rad 86 zum Betriebe der stehenden Welle, von welcher aus durch

das anderweite conische Räderpaar 79, 80 die liegende Welle mit den

Wageneinzugsschnecken 56, 57 in Bewegung gesetzt wird.

Es vermitteln demnach von diesen Scheiben: 3 die größte Spindelgeschwindigkeit; 2

direct vom Riemen getrieben die kleinere; 5 den Cylinder- und Wagentrieb; 1

den Betrieb der Schaltwelle, außerdem durch Verkuppeln des großen Rades 35 mit

Scheibe 2 indirect den Spindelbetrieb beim Abschlagen, und später den langsamen

Wagenrückgang beim Nachdraht, sowie die gesammte Wagenrückgangsbewegung

einschließlich der Kötzeraufwindung.

Um die Riemen für diese Scheiben zu leiten, sind vorhanden: Die Führungsgabel 8 für

die Scheiben 3 und 4 und der Hebel b. Dieser trägt nicht

unmittelbar die Führungsgabel für die Riemen der großen Scheiben, sondern diese

Gabel befindet sich an einem besonderen Arme β,

der um das untere Ende von b beweglich ist, sich oben an

einem Vorsprunge von b anlehnen kann (Fig. 3, 7 und 10) und in dieser

Lage für gewöhnlich erhalten wird, da eine von β

ausgehende, wieder am unteren Ende des Armes 8 angehängte Feder 17 vorhanden ist,

welche β immer nach 8 hinzuziehen strebt. Der

Riemen in der Gabel β ist übrigens breit genug,

daß er sowohl auf 2 und 5, als auch noch genügend auf 1 aufliegt, um gleichzeitig,

wenn nöthig, alle drei Scheiben in Bewegung zu setzen. Um die Riemengabeln in

gewissen Stellungen festzuhalten, sind daran Klinkhaken angebracht, nämlich für β der Haken 14, für b

der Haken 9, und außerdem hängt noch b durch den

Fallhaken 7 mit der Gabel 8 zusammen.

Das Uebertragen der Hauptwellenumdrehung auf die Spindeln erfolgt durch dem

Bedürfnisse angemessen groß zu wählende Twistwirtel 94, deren doppelt umgelegte

Schnur, über Leitrollen 95, 96, 99 vor- und zurückgeführt, den Gegenwirtel 98

und den Spindeltrommelwirtel 97 mehrmals umfaßt und so zunächst die Spindeltrommel

90 in Bewegung setzt.

Das Cylinderwerk besteht bei diesen Selfactors meist aus zwei glatten, hinter

einander liegenden, über die ganze Maschinenlänge sich erstreckenden, gleich schnell

gedrehten Unterwalzen und lose auf beiden zugleich ruhenden Oberwalzen von jedesmal

einer Länge gleich zwei Spindeltheilungen. Das von Riemenscheibe 5 aus getriebene,

zur Cylinderbewegung dienende Rad 102 ist zunächst auf ein lose auf die

Vordercylinderachse aufgeschobenes Rohr 170 befestigt, und theilt seine Bewegung den

Cylindern nur dann mit, wenn der Kronenmuff an dem einen Rohrende mit der auf der

Cylinderachse undrehbaren Gegenkrone M in Eingriff

kommt. Das andere Rohrende trägt ein Stirngetriebe m,

welches mit dem Rade n zusammen arbeitet, das

seinerseits wiederum durch einen Kronenmuff 143 in beliebig lösbare Verbindung mit

einer Welle gebracht wird, deren zweites Rad o das

Triebrad p der Wagenauszugsschnecke S umdreht. Von dieser Schnecke geht zunächst ein Seil

nach dem Wirtel 160 der Hinterwelle 159 (back shaft) und

von hier aus ein zweites erst über die Leitrolle 100 auf der Quadrantentriebwelle,

um von da ab zurück nach dem Vordertheil des Wagens zu laufen, wo es befestigt ist.

Aehnliche doppelte Seile gehen wie sonst gewöhnlich noch von den Wirteln an den

beiden Endpunkten der Hinterwelle aus, das eine erst über Leitrollen nach der

Vorderwand und das andere direct nach der Hinterwand des Wagens, und so wird dieser

durch diese mehrfachen Seile parallel zu sich selbst herausgefahren, während die

Hinterseile beim Wageneinfahren durch Rückdrehen der Hinterwelle auch das

Auszugsschneckenseil wieder abwickeln, welches beim Ausfahren aufgewickelt

wurde.

Zur Hervorbringung, oder wenigstens Einleitung, der verschiedenen

Riemenverschiebungen, Muff- oder Räder-Ein- und Auslösungen ist

zunächst das Parr-Curtis'sche Schaltrohr 6

vorhanden, welches in gewöhnlicher Weise bei Ende der Wagen-Ein- oder

Ausfahrt durch wechselndes Niederdrücken des Balancier i

von Seiten einer Rolle auf der Aufwinderwelle 46, welche gegen die schiefen Ebenen

188 und 189 wirkt, veranlaßt wird, eine halbe Umdrehung zu machen, je nachdem die

Platte d am Balancier vermöge ihrer Verschiebung und der

wechselnden Stellung ihrer Vorsprünge es dem durch eine Feder sich zu verschieben

strebenden Kronenmuff 89 gestattet, mit der Gegenkrone 184 des Rohres in Eingriff zu

kommen. Auf diesem Schaltrohre findet sich zunächst das Excenter l, welches auf den Schieber 172 wirkt, und danach den

Kronenmuff 143 des Wagenauszugsschneckentriebes wechselweise ein- und

auslegt. Blos das Auslösen erfolgt durch directen Druck des Excenters; das Einlegen

erfolgt sanft durch den Zug der Feder 175, welche vom Schieber 172 ausgeht und an den

unteren Hebel 176 des Muffeinlegers angehängt ist.

Weiter folgt das Daumenexcenter k, welches beim

Wageneinfahren den Hebel 11 umdreht, an dessen oberem Ende die Gabel befindlich,

durch welche der Muff M bewegt und sonach der

Cylindertrieb angestellt wird. Das Festhalten in dieser geschlossenen Stellung

erfolgt nicht durch den Druck des Daumens, sondern dadurch, daß Hebel 11 oben eine

Nase 154 hat, die von der Hakenfalle 32 erfaßt wird. Wird letztere ausgehoben, so

geht der Hebel 11 in Folge der Wirkung der Feder 18 zurück und der Muff M öffnet sich, somit ist der Cylindertrieb abgestellt.

Der Hebel 11 hat auch noch einen weiteren Zweck, wie später erwähnt werden wird.

Damit die Cylinder ganz sicher nach Auslösen der Krone M

stehen bleiben, ist Einrichtung getroffen, daß die schiebbare Krone sich sofort an

eine mit Leder bezogene feste Fläche 193 anlehnt und hieran bremst.

Weiter hinten ist das Excenter c auf dem Schaltrohre

ersichtlich; dieses dreht beim Wageneinfahren den Hebelarm e des Riemengabelhebels b, so daß letzterer

sich nach Scheibe 2 zuwendet.

Das letzte Schaltrohrexcenter q wirkt auf den Hebel 158,

an welchem die Stange 126 hängt, die eine Frictionskuppelung r aus- und einzulegen bestimmt ist, und so die Bewegung des

conischen Rades 85 auch dem Räderpaare 79 und 80, beziehentlich den

Wageneinzugsschnecken 56, 57 zu Theil werden läßt oder nicht.

Da die Schaltrohrexcenter blos in den beiden Augenblicken der Ankunft des Wagens auf

seinen äußersten Stellungen wirken, so ist es lediglich die

Auszugsschneckenbewegung, welche allein vollständig durch dieselben an- und

abgestellt werden kann; alle anderen Bewegungen werden durch die Excenter blos

gewissermaßen eingeleitet und müssen außerdem, z.B. die Vorgarnlieferung und die

absolute oder relative Drahtmenge, genau abgemessen werden können. Hierzu dienen

zwei Zählzeuge, jedes aus einer durch ein Getriebe zu verschiebenden Zahnstange

bestehend, an welche man an abzumessenden Stellen Vorsprünge anschraubt, die ein

Auslösen der Muffsperrungen oder Riemengabelfallhaken bewirken. Diese Zahnstangen

können während eines Wagenspieles nur nach einer Richtung hin wirken und müssen nach

jedem Spiel wieder in ihre Anfangsstellung zurückfallen können.

Von den beiden Zählzahnstangen dient die eine, 15, zur Abmessung der Vorgarnlänge und

theilweise auch zur Feststellung des Zeitpunktes, in welchem die geringere

Spindelgeschwindigkeit in Thätigkeit tritt; ihr Getriebe h befindet sich auf der Welle des Rades g,

welches von dem auf der

Vordercylinderachse befestigten Triebe f bewegt wird.

Die andere Zahnstange 10 dient allein zur Abmessung des Drahtes, beziehentlich zur

Feststellung des Zeitpunktes, wo die kleinere Spindelgeschwindigkeit sich in die

größere umändert, und letztere dann wieder abgestellt wird. Ihr Getriebe 34 befindet

sich auf der Welle des Rades 33, das seine Drehung durch eine auf der Hauptwelle

befindliche Schraube empfängt.

Die Zahnstange 15 führt sich im Schwalbenschwanzschlitz eines aufrechten Armes 20,

der am unteren Ende um einen festen Bolzen drehbar ist, damit der Eingriff von Trieb

und Zahnstange sich lösen läßt. Das Anstellen dieses Eingriffes wird beim

Wageneinfahren dadurch bewirkt, daß der vom Excenter k

bewegte Hebel 11 mit dem schrägen Vorsprunge 19 gegen eine ähnliche schiefe (des

sanften Einrückens wegen federnde) Fläche an der Stange 20 wirkt. Wenn dann bei der

Cylinderbewegung die Zahnstange 15 aufsteigt, so hebt eine daran beliebig hoch oder

tief zu stellende, also eher oder später wirkende Nase 31 die Falle 32 aus, so daß

Hebel 11, der Wirkung der Feder 18 folgend, sich senkt, wobei er aber auch die

Stange 20 durch die über eine Rolle laufende Kette der Feder 18 nachzieht und vom

Getriebe abrückt. Die Zahnstange 15 kann nun für das nächste Spiel frei in die

Anfangsstellung herabfallen; damit sie hierbei aber nicht zu stark aufschlägt, wird

sie von der Feder der Riemengabelfalle 14, welche mit einem Haken die Nippe der

Zahnstange ergriffen hatte und gleichfalls durch einen Vorsprung an der Zahnstange

(aber eher als die Cylinder) ausgeschaltet wurde, etwas gebremst. – Die

andere Zahnstange 10 schiebt sich gleichfalls in einem aufrechten, etwa in der Mitte

auf einem Bolzen am Gestelle drehbaren Arme; um sie in die aufrechte Stellung zum

Eingriffe mit ihrem Getriebe, beziehentlich wieder aus dieser Stellung heraus, zu

bringen, haben die beiden Riemenführer 8 und b

horizontale, einander zugekehrte Seitenarme, und diese beiden sind durch einen

kleinen Balancier 25 verbunden, von welchem aus ein Stängelchen 24 nach oben und

durch einen Seitenarm des Zahnstangenarmes geht. Beim Wageneinschlusse haben die

beiden Riemengabeln (Fig. 9) eine solche Stellung, daß die Mitte des Balancier einen tiefsten

Stand einnimmt; alsdann drückt jenes Stängelchen mittels eines Knopfes (und einer

der sanften Einrückung wegen zwischengelegten Schraubenfeder) von oben her auf jenen

Seitenarm, wodurch die Zahnstange in aufrechte Stellung oder zum Eingriffe mit dem

Getriebe 34 kommt. Nach Beendigung des Nachdrahtes während des Wageneinfahrens und

Auswindens sind dagegen beide Riemenführer in solcher Stellung, daß die

Balanciermitte in die höchste Lage kommt, und dann drückt ein Knopf des Stängelchens von unten an

den Seitenarm der Führungsstange von 10, so daß letztere schräg zu stehen (Fig. 12), die

Zahnstange außer Eingriff kommt und wieder herabfällt.

Die Zahnstange 10 hat ebenfalls eine vorstehende Rippe (Fig. 7) und erfaßt damit

die Riemengabelfallen 9 und 7; durch stellbare Vorsprünge 27 und 26 werden letztere

beim Heben der Zahnstange ausgelöst und Falle 9 wird ebenfalls durch eine Feder

gegen die Zahnstange gepreßt, um letztere zu bremsen, damit sie nicht zu schnell

fällt und hart unten aufschlägt, für welch letzteren Umstand auch noch eine

Fangfeder am Fuße der Führungsstange bei 135 angebracht ist.

Der Verlauf eines vollständigen Wagenspieles ist nun der folgende.

Im Augenblicke, wo der einfahrende Wagen bei den Cylindern ankommt (Wageneinschluß),

wird durch Niederdrücken der schiefen Ebene 188 am Balancier i dem Schaltrohre 6 eine halbe Umdrehung ermöglicht und demnach vom

Excenter q durch Aufheben des Hebels 158 und der Stange

126 die Wageneinzugskuppelung r ausgelöst, dagegen vom

Excenter k die Auszugsschnecke eingelegt, durch Excenter

l die Cylinderkuppelung eingeschlossen und der

Zählstangenarm 20 aufrecht zum Eingriffe des Getriebes h

gestellt worden; dabei hält die Falle 32 den Hebel 11 fest, obgleich ihn das

Excenter bereits wieder verlassen hat. Excenter c hat

den Arm e des Riemenleiterarmes b bewegt und letztere in solche Stellung gebracht, daß die Zählstange 10

aufrecht und im Eingriffe mit dem Getriebe 34 steht, Falle 9 sich mit ihrem Haken an

der Zahnstangenrippe festhält und der Arm β, sich

gegen den Vorsprung an b lehnend, den Riemen

gleichzeitig auf Scheibe 2 und 5, aber auch zum Theil auf 1 leitet. Es würde β diese Stellung eigentlich schon in Folge der

Wirkung der Feder 17 einnehmen; es ist aber, ehe noch das Excenter c auf e und b wirken konnte, vor völligem Wageneinschlusse durch

Anstoßen der schiefen Ebene 12a gegen den

horizontalen Arm 13 der Gabel β letztere sowohl

als b etwas voraus nach jener Stellung zu verschoben

worden (Fig.

9), damit sich schon im letzten Augenblicke des Wageneinfahrens die Spindeln,

behufs des Aufschlagens der Fäden auf die nackte Spindelspitze und um das sonst

häufige Fadenreißen in diesem Augenblicke zu verhindern, etwas drehen. Diese

Spindeldrehung muß aber beim gewöhnlichen Spinnen sogleich wieder abgestellt werden,

wenn, wie oben angegeben, zuerst beim Wagenausfahren die Spindeldrehung gleich Null

sein soll.

Sobald daher die Cylinder anfangen, sich zu drehen und Vorgarn zu liefern, und der

Wagen seine Ausfahrt beginnt, so wirkt die andere schiefe Ebene 12b entgegengesetzt auf den Arm 13 und bringt

ihn in die Stellung Fig. 10, wobei

sich die Falle 14 mit ihrem Haken an die Rippe der Zahnstange 15 anhängt und so β derartig feststellt, daß der Riemen nur auf

Scheibe 5 und 1 aufliegt. Während nun die Cylinder fortfahren, Vorgarn herauszugeben

und der Wagen in Folge seiner schnelleren Bewegung dasselbe, was bisher noch

ungedreht ist, ziemlich leicht auszuziehen vermag, kann man in jedem Augenblicke die

Spindeldrehung einlegen, je nachdem man an der sich hebenden Lieferungszählstange 15

einen Vorsprung 16 verschieden hoch angeschraubt hatte, welcher, bei Falle 14

ankommend, dieselbe von der Rippe der Zahnstange abschiebt, und alsdann dem Arme β mit der Riemengabel gestattet, sich nach dem

Arme b zu zu bewegen und dadurch den Riemen wieder mit

zum Aufliegen auf Scheibe 2 (wie in Fig. 9) zu bringen.

Die beabsichtigte Länge Vorgarn ist geliefert, wenn ein anderer beliebig stellbarer

Vorsprung 31 an der Zählstange 15 die Falle 32 aushebt; dann wird Hebel 11 frei,

löst die Cylinderkuppelung M aus und gestattet der

Zählstange 15 in ihre Anfangsstellung zurückzufallen.

Der Wagen fährt indeß Weiler heraus und dehnt das nunmehr etwas Draht erhaltende

Vorgarn nach und nach weiter aus. Am äußersten Stande angekommen, drückt er mittels

der Aufwinderwelle 46 die schiefe Ebene 189 des Balancier i nieder und gestattet dadurch abermals dem Kronenmuff 89 mit der

Gegenkrone 184 in Eingriff zu kommen, um die zweite halbe Drehung des Schaltrohres

zu vollbringen, wodurch zunächst vom Excenter l die

Auszugsschneckenkuppelung 143 des Rades n gelöst wird

und die Wagenausfahrt aufhört. Zugleich wird aber noch eine weitere Bewegung

eingeleitet, indem das Excenter q den Hebel 158

niederdreht; dessen oben mit einer Schleife lose daran hängende Stange 126 kann aber

dieser Niederbewegung noch nicht sogleich folgen, denn 126 hängt mit dem Hebel 36

auf Welle 52 zusammen, und es hat der Wagen soeben mit der schiefen Ebene des

Gabelhebels 37 die Rolle des Winkelhebels 38 erfaßt, niedergedrückt und durch den

Arm 39 die Feder 40 der Schubstange 51 gespannt, daher letztere das Streben hat, den

großen Hebel 30 mit seinem unteren Ausschnitte über den anderen Arm von 36

wegzuschieben, um diesen für eine kurze Zeit festzuhalten, so daß eben die Stange

126 noch nicht herunter gehen kann. Es kann nun zunächst die größte

Spindelgeschwindigkeit eingelegt werden (doch hätte dies auch schon vor dem

Wagenstillstande erfolgen können), wozu nur erforderlich ist, daß an der sich

fortgesetzt hebenden Zählstange 10 die beliebig stellbare schräge Nase 26 die Falle

9 um ihre verticale Achse dreht, dadurch auslöst und so der Feder 17 gestattet, den

Hebel b dergestalt zu drehen, daß b mit β nach Scheibe 1 zugeht, also Scheibe 2

freimacht, aber dabei durch den Haken 7 auch den Arm 8 nach sich zieht und dessen

Riemengabel auf die Festscheibe 3 führt. Daß die Feder 17 so wirkt, ist deshalb

möglich, weil sie bei b an einem größeren Hebelarme

wirkt, als an 8 (Fig. 11).

Während der Nachdraht ertheilt wird, soll nun der Wagen wegen der entstehenden

Fadenverkürzung etwas zurückgehen. Hierzu hat er im letzten Augenblicke des

Ausfahrens durch die schiefe Ebene 65 den Bolzen 69 eines aufrechten gegliederten

Hebels 66 erfaßt, dadurch letzteren gerade gestreckt und ermöglicht, daß sein

oberes, einen gezahnten Sector 67 tragendes Ende zum Eingriffe in die Schraube 68

gelangt. Die verlängerte Schaltwelle setzt aber durch ein Getriebe und ein

innengezahntes Rad 137 die Welle 140 in Bewegung, an welche die Schraube 68 durch

eine Kronenkuppelung angeschlossen ist. Sowie nun die Schraube mit dem Sector in

Eingriff kommt, wird letzterer in Drehung versetzt, und dabei schiebt der Hebel 66

den Wagen langsam vor sich her nach den Cylindern zu, bis der Sector an die

vorstehende Scheibe des durch eine Feder angedrückten Kronenmuffes 71 antrifft und

diesen gleichfalls ausrückt, daher nun der Wagen ganz stillsteht und hierbei von den

Hakenfallen 161 festgehalten wird. Wenn dann später der Wagen ganz eingefahren wird,

sinkt auch der Sectorhebel 66 in Folge der Wirkung seines Belastungsgewichtes 73

wieder nieder. Die Größe dieses Wagenrücklaufes regelt man durch die Schraube 70,

welche es dem Sector gestattet, mehr oder weniger zurückzufallen, so daß er von

einem weiter oder weniger weit abgelegenen Anfangspunkte aus bewegt wird.

Der Nachdraht wird beendet, wenn die stellbare Platte 27 der Zählstange 10 die Falle

7 aushebt; es kann dann der Riemenführer 8 nach der Losscheibe 4 zurückgehen (Fig. 12).

Der eigentliche Spinnproceß ist nun vollbracht, und es beginnt die Periode des

Abschlagens und des Kötzeraufwindens bei der Wagenrückfahrt.

Wenn kein Nachdraht gegeben wurde, so kann sich das Abschlagen dadurch einleiten, daß

der durch die Feder 40 stets nach rückwärts gedrehte Hebel 30, der mit seinem

wagerechten Arme 29 und dessen Setzschraube 74 einem anderen Arme b₁ des Riemenleiterarmes b gegenüber steht, in dem Augenblicke, wo der Arm b die Riemenscheibe 2 frei macht (also nach Auslegen der Klinke 9), auch

diesem Arme b₁ nachfolgt. Wird aber Nachdraht

angewendet, so kann der Hebel 30 erst dann diese Bewegung ausführen, wenn der Bolzen

22 der zurückgehenden Riemengabel 8 von dem Seitenarme 23 des Hebels 30 abgleitet.

Durch die so ermöglichte Drehung des Hebels 30, seiner Welle 63 und des kurzen darauf steckenden

Armes 64 wird aber der Schieber 186 bewegt, welcher den Conus des Rades 35 auf den

Conus der Riemenscheibe 2 aufpreßt, und da 35 stets von der Schaltwelle aus der

gewöhnlichen Hauptwellendrehung entgegengesetzt in Umlauf gesetzt wird, so macht

jetzt die Hauptwelle und der Twistwirtel, also auch Spindeltrommel und Spindeln, die

nöthigen Umgänge entgegengesetzt der früheren Bewegung, wie es für das Abschlagen

nöthig ist.

Bei dieser verkehrten Drehung der Spindeltrommel erfaßt das auf deren Welle sitzende

Sperrrad 43 den durch eine Federbremse gleichzeitig umgedrehten Sperrkegel der

Scheibe 44, dreht diese sammt ihrer Kettenaufwindungsschnecke mit um und wickelt

dabei die Kette 45 auf. Diese ist an den Hebelarm t des

Aufwinders befestigt und außerdem über die Leitrolle am Hebel 195 weggezogen;

dadurch wird, wie sonst gewöhnlich, die Aufwinderwelle gedreht und der

Aufwinderdraht niederbewegt; der krumme Gegenarm 47 erhebt die gleichnamige Stange,

welche sich nun mit dem unteren Ende auf die Rolle 109 des Formschienenhebels 111

aufsetzt, und da etwas später wegen der Kettenspannung sich auch der Hebel 195 nebst

seiner Welle 50 dreht, so kann der auf 50 noch befindliche Hebel 49 durch die

Zugstange 168 die Aufwinderstange 47 noch nach der Wagenwand zu zum besseren

Aufsitzen anziehen, und anderentheils der ebenfalls auf 50 angebrachte Gabelhebel 37

sich etwas aufwärts drehen, was zur Folge hat, daß nun auch Hebel 38, 39 sich drehen

muß, dadurch die Feder 40 löst und durch Stange 51 den Hebel 30 zurückzieht, in

Folge dessen das Abschlagen aufhört, sobald der Aufwinderdraht an der Kötzerspitze

angekommen ist, weil sich der Conus 35 von Scheibe 2 ablöst. Letzteres ist aber

nicht die einzige Folge des Zurückziehens des Hebels 30, sondern es wird dadurch

auch der wagerechte Hebel 36 frei, und die Feder 55 (welche gleichzeitig durch einen

Winkelhebel den Balancier i zu bremsen bestimmt ist)

kann jetzt die Welle 52 umdrehen, dadurch einmal die Hakenfallen 161 ausheben,

welche den Wagen festhielten, und außerdem der Stange 126 gestatten, niederzugehen,

damit der Frictionsmuff r zum Einfallen kommt und die

Wageneinzugsschnecke 56 ihre Umdrehung erhält.

Setzt sich nun der Wagen zur Rückfahrt in Bewegung, so wird hierbei der Aufwinder in

gewöhnlicher Weise bewegt, indem der am Wagen feste Hebel 111 mit seiner Rolle auf

der Formschiene 59 hinläuft und die ihm durch die Gestalt der Formschiene ertheilte

Bewegung mittels Schubstange 47 auf die Aufwinderwelle überträgt. Die Wagenseile

wirken nun aber rückwärtsdrehend auf die Hinterwelle ein, und deren Bewegung trägt

sich wieder durch den Schaft 121 und dessen conische Räder auf die

Quadrantentriebwelle 87, also auch auf den Quadranten 58 selbst über. Je nachdem

letzterer in Folge des augenblicklichen Standes des Anhängepunktes der Kette

gestattet, daß sich mehr oder weniger Kette abwickelt, dreht sich auch die

Kettentrommel 104 weniger oder mehr, und diese Drehung überträgt sich durch das Rad

93 auf das Rad 91 der Spindeltrommelwelle, also zuletzt auch auf die Spindeln behufs

des Aufwindens.

Es ist sonst üblich, das Rad 91, welches wegen der bei der Wagenausfahrt erfolgenden

Zurückdrehung der Quadrantenkettentrommel durch eine die Trommel umschlingende,

hinten und vorn am Gestell mit beiden Enden befestigte Schnur nicht fest auf der

Spindeltrommelwelle sein darf, durch ein Sperrrad mit von einer Federbremse

einzulegendem Sperrkegel während der Aufwindebewegung auf der Welle der Trommel

anzukuppeln; da diese Sperrung aber den Nachtheil hat, daß sie sich nicht ganz

sicher und sogar zuweilen bei der Kötzeransatzbildung unrichtigerweise von selbst

einlegt, so ist am Wiede'schen Selfactor die Verbindung

des Rades 91 mit der Trommelwelle durch einen Kronenmuff 92 hergestellt. Letzterer

wird bewegt durch den Hebel 112, und dieser hängt wieder durch die Stange 167 mit

dem Hebel 195 zusammen. Hat letzterer seine Bewegung für das Abschlagen vollendet,

so hat er auch 112 so gedreht, daß der Muff 92 eingerückt ist. Sobald der Wagen

vollständig eingefahren ist, wird Stange 47 durch Anstoßen an einem festen

Widerhalte zurückgeschoben und sinkt herab, um den Aufwinder für das Aufschlagen der

Fäden zu heben, gleichzeitig muß sich da aber auch Hebel 49, Welle 50 und Hebel 195

mit 112 zurückdrehen, daher dann sofort der Muff 92 wieder gelöst wird.

Uebrigens ist die Quadrantenschraube, zur Verrückung des Aufhängepunktes der Kette

vom Quadrantenmittel aus nach oben zu, mit allmälig immer weniger ansteigendem

Gewinde versehen, weil während der Bildung des Kötzeransatzes die Durchmesser der

aufgewundenen Garnkegel zu Anfang viel schneller anwachsen als später, und es bei

der anfänglichen starken, später geringen Steigung der Schraube demnach nicht nöthig

wird, sie nach den ersten Wagenspielen sehr viel und später weniger zu drehen,

sondern bei richtiger Wahl der Steigung das Drehen der Quadrantenschraube 127 zur

Erlangung einer geringeren Anzahl Spindeldrehungen fürs Aufwinden nahezu gleichmäßig

schnell geschehen kann. Da bei Streichwolle immer blos weniger feine Nummern

gesponnen werden, so kann das Umdrehen der Schraube auch in der einfachsten Weise

durch eine endlose, parallel zum Wagenwege laufende, den Wirtel 149 des conischen

Rades am Quadrantenbolzen umfassende Schnur erfolgen, die im Wagen einmal um eine

Rolle geschlungen ist, deren Umfang durch einen daraufliegenden Hebel gebremst wird,

sobald dieser bei gleichzeitigem tiefen Stande des Aufwinders und Gegenwinders, also

zu großer Fadenspannung beim Ansatzbilden sich senkt. Hierzu ist jener Bremshebel

dadurch veranlaßt, daß um eine Rolle an seinem Kopfe eine Kette gelegt ist, deren

Enden einmal am Aufwinder und einmal am Gegenwinder angehängt sind.

Berichtigung. Die Abbildungen dieses Selfactor befinden sich auf

Taf. IV.

Tafeln