| Titel: | Die Magneto-Inductions-Maschine von Siemens und Halske (System v. Hefner-Alteneck); beschrieben von Dr. Eduard Zetzsche. |

| Autor: | Professor Doktor Karl Eduard Zetzsche [GND] |

| Fundstelle: | Band 217, Jahrgang 1875, S. 257 |

| Download: | XML |

Die Magneto-Inductions-Maschine von

Siemens und Halske (System v.

Hefner-Alteneck); beschrieben von Dr. Eduard Zetzsche.

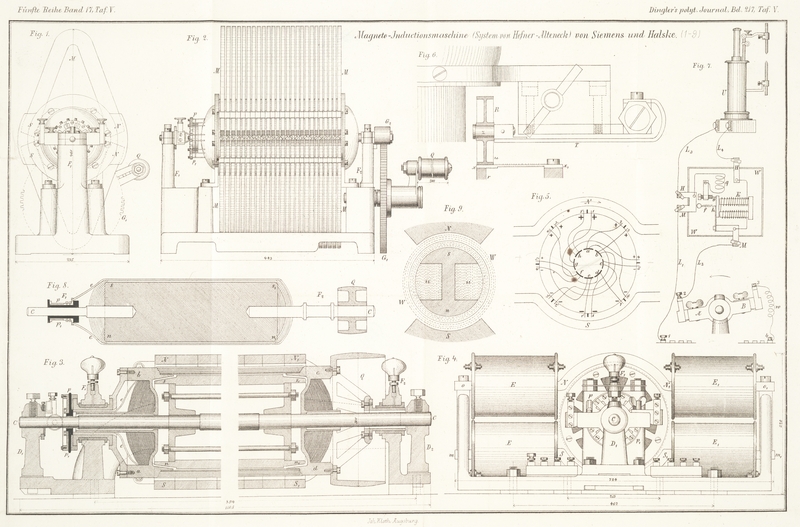

Mit Abbildungen auf Taf.

D und Taf. V.

Zetzsche, über v. Hefner-Alteneck's

Magneto-Inductionsmaschine.

Die im März 1872 von Friedrich v. Hefner-Alteneck,

dem Vorstande des Constructionsbureaus der Telegraphenbauanstalt von Siemens und Halske in Berlin,

entworfene, am 5. Juni 1873 in England und darauf auch in anderen Ländern patentirte

Magneto-Inductionsmaschine zur Erzeugung eines ununterbrochenen elektrischen

Stromes von unveränderlicher Richtung und nahezu unveränderlicher Stärke wird

seitdem von Siemens und Halske

in den verschiedensten Größen (für die Zwecke der elektrischen Beleuchtung, z.B. bis

zu einer Lichtstärke von 14000 Normalkerzen) und in verschiedener Einrichtung

gebaut. Die Wirkung dieser Maschine stützt sich auf die Thatsache, daß in einem

geschlossenen Leiter ein elektrischer Strom inducirt wird, wenn ein Theil dieses

Leiters zwischen zwei einander gegenüber stehenden entgegengesetzten Magnetpolen

hindurchgeführt wird; die Richtung des inducirten Stromes ist dabei von der Lage der

Magnetpole zur Bewegungsrichtung abhängig. Die Magnetpole können permanenten

Stahlmagneten angehören, sie können aber ebenso gut auch Elektromagnetpole sein, und

im letzteren Falle läßt sich nach dem (zuerst von Dr.

Werner Siemens – vergl. 1875 216 495 u. 496 – bald darauf selbstständig auch von Prof. Wheatstone aufgestellten) elektro-dynamischen Princip der von der Maschine gelieferte Strom

selbst zur Erregung des Elektromagnetismus durch Verstärkung der in den

Elektromagnetkernen ursprünglich vorhandenen Spuren von remanentem Magnetismus

benützen. Und in der That wird die Maschine bei Siemens

und Halske theils als magneto-elektrische gebaut und mit permanenten Magneten M, M ausgerüstet, theils als dynamo-elektrische. Fig. 1 und 2 zeigen eine Maschine der

ersteren Art in Seitenansicht und Aufriß, Fig. 3 und 4 dagegen eine der

letzteren Art im Längsschnitte und Seitenansicht. Welche Gesichtspunkte bei dem Entwurfe

dieser Maschine maßgebend waren, wurde in diesem Journale (1875 216 500) bereits angedeutet.

Der Elektricitätsleiter, durch dessen Bewegung in der v. Hefner'schen Maschine der elektrische Strom erzeugt wird, ist umsponnener

Kupferdraht, welcher bei der in Fig. 3 und 4 abgebildeten, für die

elektrische BeleuchtungDie dabei zugleich mit verwendete selbstregulirende Lampe soll in einem der nächsten Hefte dieses

Journals beschrieben werden. bestimmten Maschine in vielen Windungen und in acht einzelnen Stücken auf

eine Trommel abcd von dünnem Neusilberblech gewickelt

ist. Während nun jede einzelne Windung auf der Mantelfläche der Trommel parallel zur

Trommelachse läuft, überschreitet sie die Stirnflächen der Trommel ungefähr in einem

Stirnflächendurchmesser; auf den Stirnflächen müssen sich daher die Windungen

gegenseitig überkreuzen, und dies thun sie gruppenweise, indem sie sich dabei auf

beiden Stirnflächen um je ein Rohr herumbiegen, welches in der Mitte der

betreffenden Stirnwand der Trommel aufgesetzt ist und welchem daher die Windungen

ausweichen müssen. Der übersponnene Kupferdraht überdeckt demnach die ganze

Oberfläche der Trommel und bildet einen geschlossenen Hohlcylinder, welcher als

Inductionsspule dient. Durch die schon erwähnten auf die Stirnwände der Trommel

aufgesetzten beiden Rohre tritt eine in den beiden Lagern D₁ und D₂ festgelagerte

Eisenstange CC frei hindurch und in das Innere der

Trommel hinein. Im Inneren des Drahthohlcylinders aber ist auf dieser Eisenstange

CC in der aus dem Längsschnitte Fig. 3 ersichtlichen Weise

mittels zweier mit einander verschraubter Scheiben ein Eisenkern oder Anker nn₁ s₁ s befestigt, welcher in Fig. 3 als Hohlcylinder

gezeichnet ist, jedoch auch jeden anderen geeigneten Querschnitt erhalten kann. Auf

seiner Außenseite ist der Drahthohlcylinder an zwei einander gegenüber liegenden

Stellen auf etwa je einem Dritttheile seines Umfanges, jedoch auf seiner ganzen

Länge von entsprechend gebogenen Eisenstücken NN₁

und SS₁ umgeben. Diese Eisenstücke befinden sich

aber nirgends in einem größeren Abstande von dem Anker nn₁ s₁ s, als nöthig ist, damit in dem zwischen beiden bleibenden Raume, welcher

im Querschnitte (ähnlich wie in Fig. 4) die Gestalt von

zwei Ringsectoren besitzt, die hohlcylindrische Inductionsspule abcd frei umlaufen kann. Zu diesem Behufe ist die

Trommel mit angeschraubten hohlen Zapfen in zwei Lagerböcken F₁ und F₂ gelagert; durch diese

Hohlzapfen geht die Stange CC ebenfalls frei hindurch

und an dem vorderen Trommelende, bei F₁, ragt

außerdem auch das schon erwähnte, auf die Stirnwand der Trommel aufgesetzte Rohr in

den Hohlzapfen hinein, damit zwischen ihm und dem Hohlzapfen die Drahtenden ee der Spule nach dem an den vorderen hohlen

Zapfen angeschraubten Commutator hindurchgeführt werden können.

In den beiden Eisenstücken NN₁ und SS₁ werden während der Arbeit der Maschine durch

zwei hufeisenförmige Elektromagnete EE und E₁ E₁ welche

ihre gleichnamigen Pole einander zukehren und die beiden Eisenstücke zwischen

dieselben nehmen, kräftige, aber entgegengesetzte Magnetpole entwickelt; die

Schenkel No und Sm,

N₁ o₁ und S₁ m₁ werden nämlich durch

geradlinige Fortsätze jener Eisenstücke NN₁ und

SS₁ gebildet, während die zum Schließen der

U-Form der Elektromagnete nöthigen

Zwischenstücke om und o₁ m₁ zugleich Theile des

gußeisernen Maschinengestelles sind. Die so entwickelten äußeren Magnetpole

verwandeln den in der Spule liegenden Eisenanker nss₁ n₁ in einen kräftigen

Quermagnet, welcher den äußeren Polen gegenüber diesen äußeren entgegengesetzte Pole

zeigt und eine kräftige Bindung und Verstärkung des vorhandenen Magnetismus bewirkt.

Die Zwischenräume zwischen den beiderlei Polen bilden also magnetische Felder von

hoher Intensität, und durch diese Felder gehen die Drähte der Spule bei deren

Drehung hindurch.

Jede Hälfte einer einzelnen Windung der Spule geht bei jedem Umlaufe der letzteren

einmal durch jedes der beiden magnetischen Felder. Die Ströme, welche in den

gleichzeitig durch die entgegengesetzten magnetischen Felder hindurchgehenden

Hälften einer Windung erzeugt werden, sind so gerichtet, daß sie sich addiren. Es

treten daher bei jedem Umlaufe in jeder Windung zwei elektrische Ströme auf, welche

in jeder – für sich allein betrachteten – Windung ihre größte Stärke

erreichen, wenn die betreffende Windung (ungefährEs ist dabei die magnetisirende Rückwirkung der im Drahthohlcylinder

inducirten Ströme auf den inneren Eisenkern außer Acht gelassen, welche eine

Verschiebung des Strommaximum im Sinne der Drehung des Drahtcylinders zur

Folge hat.) die Mitten der beiden magnetischen Felder durchläuft, während in der dazu

senkrechten Lage der Windung die Stromstärke auf Null herabsinkt. Es kommt also blos

darauf an, diese in den einzelnen Windungen auftretenden Ströme von wechselnder

Richtung zu einem Strome von unveränderlicher Richtung zu vereinigen, damit sie sich

zu einem ununterbrochenen Strome von nahezu unveränderlicher Stärke übereinander

legen.

Um dies zu erreichen, ist zunächst der Trommelmantel in acht gleiche Theile getheilt;

je zwei gegenüber liegende solche Theile sind aber mit zwei über einander hinweg

gewickelten Drahtstücken von gleicher Länge belegt; diese vier Drahtstückenpaare

haben natürlich vier mal vier (im Ganzen also sechszehn) Enden ee, und diese sind an der vorderen Stirnfläche der Trommel durch den

hohlen Trommelzapfen hindurch nach der mit dem Drahtcylinder zugleich umlaufenden

Commutatorscheibe pp₁ geführt. Die acht gegen

einander isolirten Metallsectoren der Commutatorscheibe würden, wie aus Fig. 3 und 5 zu sehen ist,

eine volle ebene Scheibe bilden, wenn sie nicht durch

schmale radiale Zwischenräume von einander getrennt wären. An zwei diametral

gegenüber liegenden Stellen wird je eine metallene Rolle R (Fig.

6) durch eine starke Feder T, an deren Ende

ein die Achse der Rolle bildender Stahlzapfen z sitzt,

gegen die aus den Sectoren gebildete unterbrochene Scheibe angedrückt, so daß die

Sectoren, wenn sie zugleich mit der Spule umlaufen, paarweise der Reihe nach unter

den beiden Rollen R, R hinweglaufen und während der

Berührung mit ihnen durch sie leitend mit den beiden Klemmschrauben 2 und 3 (Fig. 7)

verbunden werden, an welche die Enden des äußeren Schließungskreises für den

Inductionsstrom geführt sind.

Die eigenthümliche Weise, in welcher die acht aus je einem besonderen Drahtstücke

gebildeten Abtheilungen der Spule durch Verbindung ihrer sechszehn Drahtenden mit

den acht Commutatorsectoren a bis h eingeschaltet und zugleich zu einem geschlossenen Ganzen vereinigt sind,

ist in Figur 5

skizzirt. Es sind dabei der Deutlichkeit halber die Umwindungen selbst weggelassen

und nur die Drahtenden angegeben; die mit einerlei Ziffer bezeichneten Enden (also 1

und 1', 2 und 2' . . . . 8 und 8') gehören zu demselben Drahtstücke; die

beigesetzten + und – deuten die Polarität des Stromes an, welcher aus jedem

(für sich allein betrachteten) Drahtstücke bei der gegenwärtigen Lage dieses

Drahtstückes und zwar in einer von dieser Lage bedingten größeren oder geringeren

Stärke aus dem mit + oder – versehenen Drahtende austritt, wenn der Drahtmantel zwischen den äußeren Magnetpolen N und S im Sinne des Pfeiles

umläuft. Die den inducirten Strom aufnehmenden Rollen R,

R liegen an der Stelle, wo in Fig. 5 die Sectoren g und c stehen. Nun läßt'

sich aber die ganze Spule als aus zwei in g und in c an einander stoßenden Zweigen c 5 5' d 7 7' e 1'

1 f 4' 4 g und c 3' 3 b 2' 2 a 8 8' h 6 6' g auffassen, und es haben bei der gewählten Einschaltung

nicht nur die in allen vier zu demselben Zweige gehörigen Drahtabtheilungen erregten

Inductionsströme die nämliche Richtung, sondern es tritt auch bei der jetzigen

Stellung der Spule aus beiden Zweigen zugleich der positive Strom bei g, der negative Strom bei c

auf die daselbst befindliche Rolle R über. Wenn aber die

Spule mit den acht Sectoren sich weiterdreht, so tritt der positive Strom sowohl wie

der negative zwar der Reihe nach durch jeden der anderen Sectoren des Commutators

aus, doch tritt er stets auf die nämliche Rolle über; es behält demnach der von der

Inductionsspule in den äußeren Schließungskreis entsendete Strom beständig die

nämliche Richtung bei, und auch seine Stärke schwankt bei sich gleich bleibender

Umlaufsgeschwindigkeit nur innerhalb sehr enger Grenzen, weil sich in ihm jederzeit

die (an Stärke verschiedenen und wechselnden) Ströme aller acht Abtheilungen der

Spule überdecken.

Da die Rollen den durch die vereinigte inducirende Wirkung der Magnetpole auf alle

Windungen erzeugten Gesammtstrom aus den betreffenden Sectoren des Commutators

aufzunehmen haben, so muß jede zwischen den Rollen und den Sectoren eintretende,

auch noch so kurze Unterbrechung dieses intensiven Stromes wegen der dabei

auftretenden heftig brennenden Funken für die Rollen wie für die Sectoren

verderblich werden. Solche kurze Unterbrechungen können z.B. durch Springen oder

Hüpfen einer Rolle veranlaßt werden, und sie würden bei dem raschen Umlauf der

Maschine nicht ausbleiben, wenn man die Rollen unmittelbar auf den harten Sectoren

laufen lassen wollte; denn sie würden dann durch die kleinsten, auch durch hohe

Politur nicht zu beseitigenden Unebenheiten auf der von den Rollen überlaufenen Bahn

veranlaßt werden. Daher sind denn die Sectoren r des

Commutators (Fig.

6) mit kleinen federnden Plättchen xx₁

belegt, welche da, wo sie unter den Rollen R

hindurchlaufen, für gewöhnlich ein wenig (etwa 0mm,5) von den Sectoren abstehen (wie es in Fig. 6 durch punktirte

Linien angedeutet ist), während jedes Plättchen dann, wenn eine Rolle R über dasselbe hinwegläuft, durch den von der Rolle auf

das Plättchen ausgeübten starken Druck gegen seinen Sector angedrückt wird. Durch

diese einfache Anordnung ist ein erfahrungsgemäß sehr sicherer Contact hergestellt;

außerdem aber lassen sich bei dieser Anordnung zugleich die unter den Rollen

hinlaufenden Platten, falls sich an ihnen die eingetretene Abnützung bemerkbar

macht, sehr leicht und rasch durch neue ersetzen, ohne daß dabei der Commutator

zerlegt werden müßte.

Natürlich ist jedoch die eben geschilderte Einrichtung der Uebergangsstellen des

Stromes von den umlaufenden Sectoren zu den feststehenden Polklemmen 2 und 3 (Fig. 7) nicht

die einzig zulässige, sie kann vielmehr in verschiedener Weise abgeändert werden. So

werden z.B. bei Maschinen von geringerer Größe auch Schleiffedern oder eine Art von

Drahtkämmen an Stelle der Rollen angewendet.

Bei der Besprechung der Einschaltungsskizze (Fig. 5) und des

Stromlaufes ist (wie schon kurz angedeutet wurde) die magnetisirende Wirkung der in

dem Drahtcylinder inducirten Ströme auf den inneren Eisenkern nss₁ n₁ nicht mit berücksichtigt

worden. Nun würden diese Ströme für sich allein in dem Kerne zwei an den Enden des wagerechten Durchmessers

des Kernquerschnittes hervortretende magnetische Pole entwickeln; daher bewirken sie

eine Verschiebung des in dem Eisenkerne von den äußeren Magnetpolen inducirten

Magnetismus im Sinne der Drehung der Spule. Will man also mit der Maschine einen

Strom von größtmöglicher Stärke erzeugen, so darf die Verbindungslinie der beiden

Rollen R, R nicht horizontal gelegt werden, sondern sie

muß eine kleine Neigung gegen die Horizontale erhalten. Die Art und Weise der

Befestigung der beiden Rollenhalter an einem gemeinsamen Träger AB ermöglicht bequem eine solche geneigte Stellung. Aus

Fig. 7

wird die Neigung des Trägers AB, welche zu der durch den

Pfeil angedeuteten Umdrehungsrichtung gehört, ersichtlich; zu der entgegengesetzten

Umdrehungsrichtung würde natürlich auch eine Neigung nach der entgegengesetzten

Seite gehören. In Fig. 7 laufen die nach der elektrischen Lampe U führenden (entsprechend dicken) Leitungsdrähte L₁ und L₂ von den Klemmen 1 und

2 aus, während ein Draht w die Klemmen 3 und 4

verbindet; will man die Maschine im entgegengesetzten Sinne umlaufen lassen, so hat

man L₁ wieder an Klemme 1, L₂ aber an Klemme 3 zu legen und die Klemmen 2 und 4 durch einen

Draht w zu verbinden. Sind die beiden Leitungen L₁ und L₂

zusammen nicht über 60m lang, so genügt

guter (d.h. aus möglichst reinem Kupfer hergestellter) Kupferdraht von 4mm Dicke. Bei größeren Entfernungen wählt

man besser aus mehreren Drähten gewundene Seile.

Der von den Rollen R, R aufgenommene Inductionsstrom wird

bei der in Figur

3 und 4 abgebildeten Maschine nach dem dynamoelektrischen Principe zur Erhaltung und Verstärkung des in der

Maschine nöthigen Magnetismus benützt, und dazu sind die äußeren Elektromagnete E und E₁ (zwischen

den Klemmen 1 und 4 in Fig. 7) mit in den die

elektrische Lampe U enthaltenden Stromkreis

eingeschaltet.

Die zum Betriebe der Maschine erforderliche Kraft wird von einer Dampfmaschine

geliefert und mittels der Riemenscheibe Q (Fig. 3) auf die

Trommel abcd und so zugleich auf die Inductionsspule

übertragen. So lange der Stromkreis nicht geschlossen ist, bedarf die Maschine fast

keine Betriebskraft, nämlich nur so viel, als zur Ueberwindung der Reibung nöthig

ist. Wenn bei geschlossenem Stromkreise die Umlaufsgeschwindigkeit der Spule

vergrößert wird, so nimmt die von der Maschine gelieferte Elektricitätsmenge,

zugleich aber auch die von der Maschine verbrauchte Arbeit sehr rasch zu; eine

verhältnißmäßig nur geringe Vergrößerung der Umdrehungszahl der Spule hat eine sehr

bedeutende Verstärkung des Stromes zur Folge. Wenn man also einen Strom von möglichst

unveränderlicher Stärke haben will, muß die treibende Dampfmaschine mit einem

zuverlässigen Regulator ausgerüstet werden, damit durch diesen die

Umlaufsgeschwindigkeit während des Arbeitens möglichst unverändert erhalten wird.

Besonders darf sich bei Anwendung der Maschine zur Erzeugung von elektrischem Licht

bei etwaigem vorübergehenden Verlöschen des Lichtbogens, trotz des dadurch bedingten

plötzlichen Herabsinkens des Arbeitsverbrauches bis beinahe auf Null, die

Geschwindigkeit nicht zu sehr vergrößern, weil dies namentlich bei dem durch die

Thätigkeit der Lampe selbst herbeigeführten Wiederauftreten des Lichtes durch zu

starkem Strom und zu heftige Funken den Commutator der Maschine beschädigen könnte.

Die soeben angedeutete Gefahr kann auch durch den in Fig. 7 angedeuteten selbstthätigen Umschalter

W umgangen werden, dessen beide Klemmen M, M durch die Leitungsdrähte L₁ und L₂ mit der Maschine

verbunden sind, während von seinen beiden Klemmen H, H

Drähte L₃ und L₄ nach der Lampe U laufen. Bei dieser

Einschaltung liegt der kleine Elektromagnet K, so lange

das Licht leuchtet, in dem äußeren Stromkreise, hält deshalb seinen Anker h angezogen und den Contact bei v offen; erlischt dagegen das Licht, so reißt die Spiralfeder f den Anker h des nun nicht

mehr vom Strome durchlaufenen Elektromagnetes K ab,

schließt dadurch den Contact v und eröffnet dem Strom

einen neuen Weg von M durch den Widerstand q und über v und h nach M. Da nun q dem durchschnittlichen Widerstande des Lichtbogens (in

diesem Falle = 1 Siemens'sche Einheit) gleich gewählt

wird, so bleibt der Strom beim Erlöschen des Lichtes ebenso stark wie beim Leuchten

des Lichtbogens, und es ist keine Ursache zur Erhöhung der Umlaufsgeschwindigkeit

vorhanden. Stellt dann die Lampe U den Lichtbogen wieder

her, so geht der Strom auch wieder mit durch K und

öffnet deshalb den Contact v wieder. Hat man auf längere

Unterbrechungen des Stromes zu rechnen, ohne daß man während der Dauer derselben die

Maschine still stehen lassen könnte, so empfiehlt es sich, den Widerstandsdraht q in ein Gefäß mit Wasser zu legen und ihn dadurch gegen

zu hohe Erwärmung zu schützen.

Weil, wie kurz vorher schon erwähnt wurde, die Stärke des von der Maschine

gelieferten Stromes mit der Vergrößerung der Umdrehungszahl sehr rasch wächst, so

ließe sich da, wo eine hinreichend große Betriebskraft aufgewendet werden kann, eine

fast beliebig große Stromstärke durch Wahl einer entsprechend großen Umdrehungszahl

erzielen. Allein der erzeugte Strom erwärmt nothwendiger Weise, wie jeden von ihm

durchlaufenen Leiter, so auch die sämmtlichen die Inductionsspule bildenden Drähte,

und da diese Erwärmung mit der Stromstärke wächst, so darf man die

Umlaufsgeschwindigkeit der Spule nicht zu groß machen, wenn die Möglichkeit geboten

sein soll, daß die Maschine beliebig lange Zeit hindurch ohne Unterbrechung

arbeitet. Obwohl nun die Erwärmung um so schwächer bleibt, je besser das

Leitungsvermögen, je größer also der Querschnitt der Drähte ist, und obwohl aus

diesem Grunde bei den größeren Maschinen bis zu 7mm dicke Drähte verwendet werden, so würde doch durch einen, bei zu großer

Umdrehungszahl erlangten, zu starken Strom bei längerem Gange der Maschine eine so

große Erwärmung erzeugt werden können, daß durch sie die Isolation der Maschine

gefährdet wird. Natürlich ist die Stromstärke zugleich auch von der Größe der Summe

der in dem äußeren Stromkreise liegenden Leitungswiderstände (der Leitungen, der

elektrischen Lampe u.s.w.) abhängig, und deshalb muß die Umlaufsgeschwindigkeit der

Spule auch um so kleiner gewählt werden, je geringer dieser Gesammtwiderstand im

äußeren Stromkreise ist.

Daß durch das Festlegen des Kernes nss₁ n₁ (Fig. 3) das Auftreten von

Foucault'schen Strömen in demselben verhütet werden

soll, weil dieselben einen unnützen Arbeitsverbrauch und eine unnöthige weitere

Erwärmung der Maschine im Gefolge haben, wurde in diesem Journale (1875 216 500) bereits hervorgehoben. Thatsächlich wäre auch

für die Drehung des unbewickelten Eisencylinders zwischen den starken Magnetpolen

NN₁ und SS₁ eine bestimmte Kraft aufzuwenden, und es würde ein Aequivalent für

die dazu verwendete Arbeit in einer Erwärmung des Cylinders zu suchen sein. Nicht

immer jedoch – und namentlich nicht bei kleineren Maschinen, bei denen man

nicht so ängstlich auf Kraftersparniß zu sehen hat, – wiegen die durch das

Festlegen des Kernes erlangten Vortheile die Verminderung der Einfachheit im Bau der

Maschine auf, und wo dieses der Fall ist, thut man besser, den Kern zugleich mit den

Windungen umlaufen zu lassen. Dabei wird aber der Kern zur Abschwächung der Foucault'schen Ströme am zweckmäßigsten nicht aus

massivem Eisen, sondern aus Eisendrahtwindungen hergestellt, welche auf einen

Holzcylinder aufgewickelt werden.

Einen zugleich mit den Windungen umlaufenden Kern besitzt z.B. die in Fig. 1 und 2 abgebildete Maschine,

bei welcher die Inductionsspule von der Kurbel Q aus

mittels der Zahnräder G₁ und G₂ zwischen den permanenten Magneten M, M in Umdrehung versetzt wird. Diese Maschine eignet

sich besonders zum Gebrauche im physikalischen Laboratorium. Bei einem inneren

Widerstande von nur 1/2 Siemens'schen Einheit kommt sie

an elektromotorischer Kraft 10 hinter einander geschalteten Bunsen'schen Elementen gleich, wenn sie von einem kräftigen

Taf. D. Magneto-Inductions-Maschine (System

v. Hefner-Altenek) von Siemens und Halske in Berlin. S.

264–265

Manne oder einem kleinen Motor so rasch gedreht wird, daß die

Kurbel Q zwei Umläufe in der Secunde macht. Bei

langsamerer Drehung leistet sie weniger, erfordert aber dann auch einen entsprechend

geringeren Kraftaufwand.

Bezüglich der Leistung der großen dynamo-elektrischen Maschine, welche in Fig. 3 bis 5 dargestellt

ist, mag hervorgehoben werden, daß mittels dieser Maschine bei 450 Umläufen des

Drahtcylinders in der Minute, wobei zu ihrem Betriebe etwa 6e erforderlich sind, ein elektrisches Licht

erzeugt werden kann, welches eine Stärke bis zu 14000 Normalkerzen besitzt. Der von

dieser Maschine gelieferte Strom vermag einen Kupferdraht

von 1mm Dicke und 12m Länge in Rothglühhitze zu versetzen.

Der auf Taf. D

beigegebene, nach einer Photographie angefertigte Holzschnitt zeigt eine fahrbare

vollständige große Inductionsmaschine zur Erzeugung von elektrischem Licht nebst der

zugehörigen Dampfmaschine. Das Ganze wiegt 2250k. Die zweicylinderige Dampfmaschine hat einen Stahlkessel und ist mit

einem neuen v. Hefner'schen Regulator ausgerüstet.Eine kurze Beschreibung dieses Regulators ist in diesem Bande, S. 248,

gegeben.D. Red. Die Welle der Dampfmaschine macht 200 Umdrehungen in der Minute. Die auf dem

Wagengestelle montirte dynamo-elektrische Maschine entspricht genau der in

Fig. 3 und

4

abgebildeten; ihr Drahtcylinder macht 450 Umläufe in der Minute.

Natürlich sind bei denjenigen Maschinen, bei welchen der Kern nss₁ n₁ zugleich mit der Spule

umläuft, die Drahtwindungen nicht erst auf einen besonderen Blechmantel

aufgewickelt, sondern, wie dies durch Fig. 8 veranschaulicht

wird, unmittelbar auf einen massiven Eisencylinder nss₁ n₁ oder auf einen in der schon

erwähnten Weise aus Eisendrähten hergestellten Cylinder. Die übrigen Theile sind in

dieser Figur mit denselben Buchstaben bezeichnet wie die entsprechenden Theile in

Fig. 3 und

4.

Es wäre endlich noch zu erwähnen, daß bei Maschinen mit feststehendem Kern für diesen

ebensogut auch die I-förmige Querschnittform des

bekannten Siemens'schen Cylinder-Inductors gewählt

werden kann.In dem englischen Patente wurde noch eine andere Einschaltungsweise der

Inductionsspule und des Commutators, auch eine andere Bewickelungsweise und

Querschnittsform des durch einen Strom magnetisirten Kernes (für vier Pole)

mit aufgenommen, bis jetzt aber noch nicht ausgeführt. Der Kern ns wird dann nach Fig. 9 in den

Längsschlitzen uu mit zu seiner Längsachse parallel

laufenden Windungen ausgefüllt und durch einen diese Windungen durchlaufenden Strom

kräftig magnetisirt und

zwar so, daß er gegenüber den äußeren Magnetpolen N und

S, zwischen denen die Spule umlaufen soll,

entgegengesetzte Polarität besitzt. Die Inductionsspule W mag dann zugleich auf der Außenseite und auf der Innenseite einer

neusilbernen Blechtrommel gewickelt werden.