| Titel: | Hilfsapparate für Holzbearbeitung; von Henry Disston und Söhne. |

| Fundstelle: | Band 217, Jahrgang 1875, S. 274 |

| Download: | XML |

Hilfsapparate für Holzbearbeitung; von Henry Disston und Söhne.

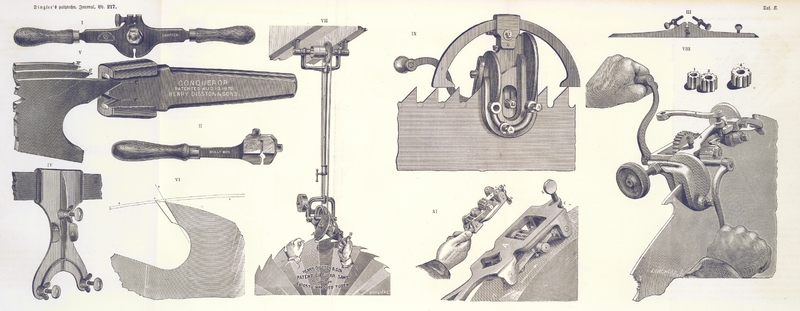

Mit Abbildungen in, Text und auf Taf. E.

Dißton's Hilfsapparate für Holzbearbeitung.

Soll irgend eine Werkzeugmaschine in Bezug auf Quantität und Qualität der Lieferung

ein möglichst gutes Resultat ergeben, so ist außer zweckentsprechender Construction

der Maschine selbst die nächste Bedingung die, daß die arbeitenden Schneidwerkzeuge

im besten Stande sind und erhalten werden. Für das letztere machen sich dann

allerhand Hilfsvorrichtungen nöthig, und diesen wird namentlich auch in den

Vereinigten Staaten Nordamerikas besondere Aufmerksamkeit zugewendet. Es liegt uns

nun ein Schriftchen der bedeutenden Fabrik von Henry Dißton und Söhne in Philadelphia vor (in Europa

vertreten durch C. S. Larrabee in Mainz), welches

namentlich Mittheilungen über die von der Firma gelieferten Apparate etc. zur

Instandhaltung der Sägen enthält. Auf Grund dieses Schriftchens ist das Nachstehende

bearbeitet. (Deutsche Industriezeitung, 1875 S. 193 ff.)

Wenn es bei einer Kreissäge als erste Bedingung für leichtes Schneiden bei möglichst

geringer Betriebskraft gefordert werden muß, daß die Welle gut gelagert sei und die

Sägenscheibe in Folge untadelhafter Beschaffenheit der Bundringe oder Flanschen

(welche am besten etwas hohl auszudrehen sind, damit sie nur am äußersten Umfang das

Sägeblatt fassen) vollkommen centrisch läuft und eine genau ebene Fläche bildet, so

ist als zweite Bedingung die richtige Form und Schärfe der Zähne hinzustellen.

Als Werkzeuge zur Herstellung der zweckentsprechenden Form sind zunächst, soweit es

sich darum handelt, die Schnittfuge etwas breiter zu machen, als die Sägeblattdicke

beträgt, zu erwähnen die Schränkeisen und die Setz- oder Staucheisen.

Von Schränkeisen liefert die genannte Firma verschiedene Constructionen; das Sampson'sche Schränkeisen

(Fig. I)

besteht aus zwei mit Handgriffen versehenen Gußstahltheilen, welche durch ein

kräftiges Scharnier

zusammenhängen und vermöge der Vorsprünge an jedem Scharniertheile auf der einen

Seite eine Art Zange bilden, deren Oeffnung entsprechend der Sägeblattdicke beliebig

weit durch die auf der anderen Seite befindliche Setzschraube eingestellt werden

kann. Während man bei dem erwähnten Instrument beide Hände zum Anfassen verwenden

kann und es sich deshalb wohl vorzugsweise für stärkere Sägeblätter eignet, außerdem

auch die Möglichkeit gegeben ist, ohne Umspannen der Säge abwechselnd nach rechts

und nach links zu schränken, ist bei dem in Fig. II dargestellten

„Bully-Boy“-Schränkeisen blos ein mit Handgriff versehener Schenkel vorhanden und an

dessen Stirnende ein durch eine Druckschraube zu bewegender Schieber angebracht,

dessen Innenfläche gemeinschaftlich mit der Schenkelstirnfläche das Maul der Zange

darstellt, zwischen welche man den zu schränkenden Zahn fassen kann.

Wird bei diesen beiden Schränkeisen eine ziemliche Geschicklichkeit des Arbeiters

vorausgesetzt, damit ein Zahn so viel geschränkt werde wie der andere, so gewährt

das Regulirschränkeisen (Fig. III) die

Annehmlichkeit, den Arbeiter in der Erreichung der zu wünschenden Gleichmäßigkeit

etwas zu unterstützen. Hier ist das Maul zwar nicht der Sägeblattstärke entsprechend

zu verengern und zu erweitern; es ist aber in der Spaltenöffnung ein stellbarer

Schieber angebracht, welcher veranlaßt, daß man das Instrument immer nur bis zu

gleicher Tiefe auf die Zähne aufsetzen kann, und außerdem geben die beiden

Setzschrauben einen Anschlag ab, so daß die Stärke der Seitenabbiegung für alle

Zähne gleich groß bemessen werden kann. Das Instrument ist außerdem so gestaltet,

daß sich dessen eine Langseite als Lineal benützen läßt, um, nachdem man die

Stellschraube A eingestellt hat, dieses Lineal an die

Sägenfläche anlegen und prüfen zu können, ob alle Zahnspitzen gleich viel vor der

Sägeblattfläche vorstehen. Da es trotz aller angewendeten Sorgfalt beim Schränken

doch immer vorkommen wird, daß einzelne Zahnspitzen etwas mehr als die anderen aus

der Sägeblattfläche vorstehen, so benützt man auch die Seitenfeile (Fig. IV), um solche

Spitzen wegzuschaffen. Das Instrument besteht aus einer mit mehreren Stellschrauben

B versehenen Platte, in welcher ein Stück flache

Feile eingespannt ist. Die Schrauben werden so eingestellt, daß, wenn man sie gegen

das Sägeblatt stützt, die Feile die normalen Zahnspitzen gerade berührt, stehen dann

einzelne Spitzen mehr vor, so reibt man das mit zwei Vorsprüngen A zum bequemen Anfassen versehene Instrument unter

beständigem Andrücken gegen das Blatt so lange hin und her, bis die Feile diese

Spitzen so weit abgearbeitet hat, daß alle Stellschrauben anliegen und die Feile nun

nicht mehr greift. Um die abgenützten Spitzen der Sägenzähne wieder in Ordnung zu bringen, ohne zu viel

feilen zu müssen und ohne die Säge dadurch zu verkleinern, sowie um gleichzeitig den

Stahl dichter und fester zu machen, wendet man Stauch- oder Setzeisen an. Ein solches

besteht aus einem Stahlstück mit einem V-förmigen

Einschnitt, welcher letztere der Form der Sägenspitze entspricht; wird er auf

letztere aufgesetzt und auf das andere Ende des Instrumentes mit dem Hammer

geschlagen, so wird unter Verdichtung des Stahles die Spitze des Zahnes die Form des

Einschnittes annehmen müssen. Das in Fig. V dargestellte

Stauchinstrument ist insofern vervollkommnet, als es zwei solche Einschnitte

besitzt; der untere ist an den Seitenflächen etwas abgerundet, so daß, wenn dieser

Einschnitt zuerst verwendet wird, die Zahnspitzenflanken sich etwas hohl ausarbeiten

müssen (wie bei H sichtbar); der andere Einschnitt ist

ebenflächig, und es wird bei Verwendung desselben die vorher hohl gemachte

Zahnflanke gerade gedrückt, also etwas verbreitert (wie bei G ersichtlich). Uebrigens ist die tiefste Stelle des Einschnittes durch

einen von einem gebohrten Loch begrenzten Sägenschnitt verlängert; dadurch ist es

möglich, daß das Härtemittel in den Schlitzen frei circuliren kann und der Theil

möglichst vollständig gehärtet wird, bei welchem es am nöthigsten ist. Der

geschlitzte Theil des Instrumentes ist noch von einem aufgesteckten Ring umgeben,

damit er nicht so leicht beim Gebrauch zerspringt.

Was die übrige Gestalt eines Sägenzahnes betrifft, die sich meist als ein

spitzwinkeliges Dreieck betrachten läßt, so soll nach Dißton beim Schärfen immer so verfahren werden, daß man nie oder

wenigstens so gut wie gar nicht den Rücken eines solchen Zahnes befeilt, sondern

blos den Theil unterhalb der Spitze, um die Säge möglichst zu schonen, indem auf

diese Weise sich die Größe eines Sägenblattes am wenigsten verkleinert. Die Spitze

eines Zahnes sollte nicht durch bloßes Feilen scharf hergestellt werden, sondern

mehr durch Anwendung des obigen Setzeisens, worauf der Feile wenig zu thun übrig

bleibt. Damit überhaupt nicht zu viel zu feilen ist und auch die Späne besser Platz

finden, soll nach Dißton der Zahn die Form nach Fig. VI

bekommen, bei welcher sich unterhalb der Zahnspitze eine kreisförmige Aushöhlung,

die Spänekammer, vorfindet. Hat sich hier die Spitze A

abgenützt, so erfolgt das Nacharbeiten blos in der Richtung AC und gelegentlich wird die Spänekammer nach und

nach weiter ausgetieft.

Das Nacharbeiten in der angegebenen Richtung AC

kann entweder durch Hand mit der Feile erfolgen, oder es kann auf der gewöhnlichen

Sägenschärfmaschine mit Schmirgelscheibe geschehen.

Diese letztere Vorrichtung fertigt Dißton so an, daß sie

unmittelbar über einer Kreissäge an der Decke angehängt werden kann und man das Sägeblatt

zu bearbeiten im Stande ist, ohne es von der Welle abzunehmen. Wie aus der Abbildung

in Figur VII

zu ersehen ist, hängt von der Welle des an der Decke befestigten, die

Antriebsriemenscheiben und eine Schnurscheibe enthaltenden Vorgeleges ein beliebig

zu verlängernder, beweglicher Arm D herab, der unten

wieder eine Gabel hat, um die Achse eines drehbaren und durch Gegengewicht

balancirten Rahmens aufzunehmen. Dieser Rahmen enthält an dem vorderen Theil wieder

einen anderen, um eine gegen die obige senkrechte Achse drehbaren und beliebig

schräg einzustellenden Rahmen C, in welchem das Wellchen

der Schmirgelscheibe A eingelagert ist. Mittels eines

Handgriffes B läßt sich der bewegliche Rahmen so leiten,

daß die durch die Schnur umgetriebene Schmirgelscheibe in der gewünschten Richtung

an der zu bearbeitenden Zahnflanke hinstreicht. Wird das Instrument nicht gebraucht

so kann man den beweglichen Arm D aufheben und

einstweilen an der Decke anhängen.

Ein öfteres Nacharbeiten der schneidenden Zahnfläche hat natürlich zur Folge, daß die

Spänekammer nach und nach seichter wird und alsdann nachgetieft werden muß. Dies

geschieht mittels einer besonderen Auskehlmaschine (chambering machine), die mit einer kleinen cylindrischen

oder vielmehr polygonalen Fräse arbeitet. Es besteht diese Maschine (Fig. VIII) aus einem

Bügelgestell A, welches sich durch die Schrauben B an der Säge festklemmen läßt und sich dann in der

jedesmaligen richtigen Stellung befindet, wenn die Setzschrauben C sich auf den Zahnrücken und die stellbare Lehre D sich in die Kammer des zuletzt ausgefrästen Zahnes

einsetzt. Das in einem beweglichen Schieber gelagerte, durch Rädervorgelege und

Handkurbel umzudrehende Fräserrädchen 3 wird dann in dem Maße, als es die

Kammerhöhlung austieft, durch eine Schraube G vorwärts

geschoben und zwar zur Einhaltung der gleich großen Zahntheilung so weit, bis die

Regulirmuttern E an dem Gestell antreffen. (In der

Abbildung arbeitet die Maschine am Zahn 5; bei dem Sägezahn 4 ist die Kammerhöhlung

bereits ausgetieft, bei Zahn 3 dagegen noch nicht.)

Die Maschine wird je nach dem Zwecke, ob man Gattersägen oder Kreissägen auszukehlen

hat, in verschiedenen Formen ausgeführt; so ist z.B. bei der Einrichtung für

Gattersägen (Fig.

IX) zur Einhaltung der gleichmäßigen Einkehlung der Tiefe noch ein Bügel

C vorhanden, der sich auf den Zahnspitzen aufstellt,

während bei der verbesserten Einrichtung für Kreissägen (Fig. X auf S. 278) sich ein stellbares Stück von anderer Form auf die

Zahnspitze aufsetzt; bei letzterer Anordnung wird es eher möglich sein, die gleiche Eintheilung

der Zähne zu erhalten, als nach der zuerst beschriebenen Einrichtung in Fig. VIII.

Fig. X., Bd. 217, S. 278

Beim Arbeiten mit dieser Auskehlungsmaschine läßt man das

Fräserrädchen stets blos trocken schneiden. Wird es stumpf, so kann es

nachgeschliffen werden; hierzu dient eine einfache Vorrichtung (Fig. XI), bestehend aus

einem Halter A, in welchem der Rahmen B mittels Scharnier drehbar und durch die Schraube E stellbar angebracht ist. Im Rahmen B wird das Fräserrädchen eingelagert, und eine

Sperrfeder H verhindert dessen Drehung. Außerdem sind an

A und B die Rollen D angebracht, mit denen das Instrument auf einen

gewöhnlichen Schleifstein S angesetzt wird. Dieser

schleift von der jedes Mal sich ihm darbietenden Fräserzahnfläche so viel ab, bis

alle

Taf. E.

drei Rollen D am Stein anliegen,

welche Quantität durch die Schrauben E regulirbar ist,

und nachdem ein Zahn so geschliffen ist, werden der Reihe nach die anderen

vorgenommen, die natürlich hierbei alle gleiche Höhe bekommen.

Augenscheinlich sind die meisten der hier beschriebenen Vorrichtungen vorzugsweise

für größere und stärkere Sägen anwendbar, wie sie in Amerika bei den disponiblen

stärkeren Hölzern erforderlich sind. Erwähnen wollen wir noch, daß deren

Verfertiger, Henry Dißton and Sons in Philadelphia, auch besondere Feilen liefern, die speciell zum

richtigen Bearbeiten der Sägenzähne eingerichtet sind. Es ist nämlich parallel zur

Feilenfläche eine Führungsstange daran angebracht, und an das nachzuarbeitende

Sägenblatt wird ein Apparat angeschraubt, in welchem sich jene Führungsstange

entsprechend der gewünschten Richtung der Feile bewegen kann, so daß auch ein

weniger geübter Arbeiter alsdann die Zähne immer unter dem richtigen Winkel und nach

der richtigen Gestalt bearbeiten wird.

Tafeln