| Titel: | Maschinen für Nähnadelfabrikation; von Professor Johann Hauptfleisch in Wien. |

| Fundstelle: | Band 217, Jahrgang 1875, S. 280 |

| Download: | XML |

Maschinen für Nähnadelfabrikation; von Professor

Johann Hauptfleisch in

Wien.

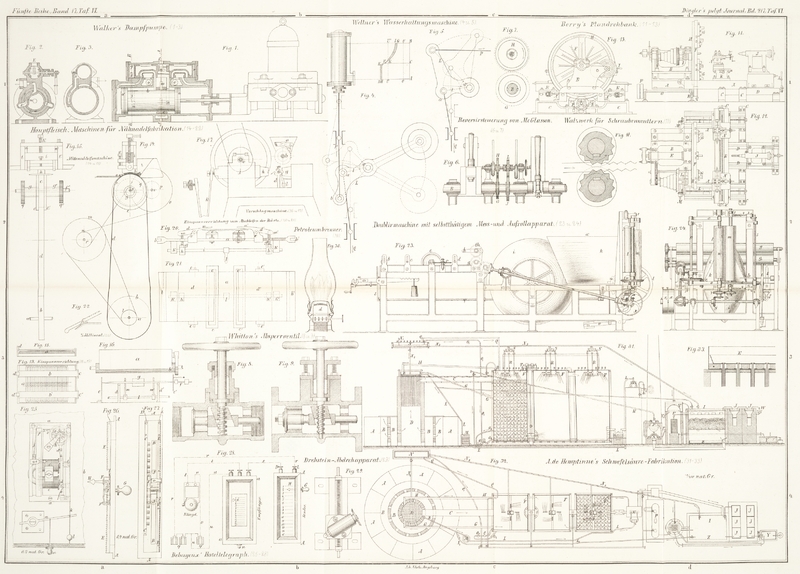

Mit Abbildungen auf Taf.

VI [a.b/2].

Hauptfleisch, über Maschinen für Nähnadelfabrikation.

Im Anschluß an eine längere Abhandlung über die Fortschritte der Nähnadelfabrikation,

welche Verf. in der Wochenschrift des n.-ö. Gewerbevereins veröffentlichte,

sind nachstehend einige neuere, noch wenig bekannte Maschinen und Vorrichtungen

beschrieben, welche in Fig. 14 bis 22 mit

einfachen Strichen veranschaulicht sind.

Mittenschleifmaschine. In einigen Nadelfabriken

Deutschlands werden die Schachte in der Mitte, wo das Nadelöhr gebildet werden soll,

vor dem Stampfen zur Schonung der Matrizen auf eigenen Schleifmaschinen (sogen.

Mittenschleifmaschinen) polirt. Eine derartige sehr präcis arbeitende Maschine

zeigen die Fig.

14 und 15 [a/2]. Das polirende Werkzeug besteht aus

einem Schmirgelband d, welches über die Scheiben b, c gespannt ist und mit großer Geschwindigkeit bewegt

wird. Die Scheibe c ist auf der Achse f, die Scheibe b auf der

Achse a aufgekeilt; letztere erhält von der Transmission

durch Riemenbetrieb ihre Drehung.

Die Zuführung der Nadeln erfolgt im oberen Theile der Scheibe c durch die beiden Zuführungsscheiben e, e'

mit Hilfe eines besonderen Preßkopfes, welcher die Schachte auf die Scheiben e, e' drückt. Dieselben befinden sich zu beiden Seiten

der Scheibe c, besitzen einen etwas größeren Durchmesser

als letztere und sind auf zwei hohlen, über f

geschobenen Büchsen so gelagert, daß sie mit c im

höchsten Punkte eine gemeinschaftliche horizontale Tangirungsebene besitzen. Sie

drehen sich mit geringerer Umfangsgeschwindigkeit, und ihr Antrieb wird von der

Welle a mit Hilfe der beiden Vorgelegwellen r, s und der Riemenscheiben l bis o, sowie der Räder p, q abgeleitet. Der Preßkopf ist in seinem untersten

Theile h concentrisch mit e,

e' gekrümmt und hat den Zweck, die Schachte so niederzudrücken, daß

dieselben bei der Umdrehung der Zuführungsscheiben e, e'

in eine langsam rollende Bewegung kommen; er besteht aus einem kleinen Ständer t, t', in dessen Führungen n,

n' das Querstück i gleitet, welches durch die

Schraube k entsprechend der Nadeldicke höher und tiefer

gestellt werden kann. Der untere Theil h des Preßkopfes

ist durch die Schraube v genau mit e, e' concentrisch einstellbar. Die Schachte werden in

das Nadelkästchen z aufgegeben, rollen zwischen e, e' und h und werden durch

das Schmirgelband d in der Mitte polirt und beim

Weiterrollen ausgeworfen.

Nadelöhr-Vorschlagmaschine. Für die Arbeit des

Stampfens oder Vorschlages der Nadelöhre werden in Deutschland außer den

gewöhnlichen Fallwerken auch selbstthätig wirkende, von Kayser in Iserlohn erfundene Stampfmaschinen angewendet, welche ähnlich

wie die Drahtstiftmaschinen construirt sind. Das Princip dieser Maschine ist in Fig. 16 [a/3] und 17 [b/2]

angedeutet. Auf zwei niederen Tragböcken befindet sich auf einem starken Querstück

die festliegende Hälfte des Prägestempels und darüber ein selbstthätiger

Speiseapparat; ersterem gegenüber wird in horizontal gehobelten Bahnen ein schweres

Stoßprisma geführt, welches die zweite Hälfte des Prägestempels trägt. Ueber dem

Stoßprisma liegt die Antriebswelle (mit Fest- und Losscheibe und einem

Schwungrade), welche neben anderen Daumen auch einen trägt, welcher das Stoßprisma

zurückzieht, während der Speiseapparat einen Schacht auf eine geeignete Unterlage

vor den festliegenden Theil des Prägestempels legt. Durch das Zurückziehen des

Stoßprismas wird eine Feder gespannt, welche ersteres mit großer Kraft nach vorwärts

schleudert, sobald der Daumen das Stoßprisma verläßt. Damit die Schachte genau in

der Mitte getroffen werden, ist es nothwendig, den vorgelegten Schacht durch eine

Regulirvorrichtung in die richtige Lage zu bringen, wenn er sie nicht schon beim

Herabfallen vom Speiseapparat erhalten hätte. Endlich muß durch eine besondere

Vorrichtung der angekörnte Schacht entfernt werden. Die Stampfmaschine hat also vier

Hauptbewegungen: 1)

Zuführung der Schachte; 2) Regulirung ihrer Lage; 3) Ausführung des Schlages durch

die Feder und 4) Entfernung des gestampften Schachtes. Alle Bewegungen werden durch

vier Daumen von der Antriebswelle aus angeregt.

Der Zuführungsapparat besteht aus dem Nadelkästchen a,

dessen rechteckige Bodenöffnung durch eine kleine geriffelte Speisewalze b geschlossen wird. Die Furchen der Speisewalze sind so

groß, daß in jeder derselben nur ein Schacht Platz findet. Nach jedem Schlag des

Stoßprismas erhält die Speisewalze eine kleine ruckweise Drehung von der Größe, daß

ein Schacht vor den festliegenden Theil g des

Prägestempels fallen kann, wo er in der Höhe der Gravirung von zwei schwachen, etwas

gekrümmten Stäbchen d, d aufgefangen wird. Die ruckweise

Bewegung der Speisewalze wird dadurch erzielt, daß auf ihr ein kleines Rädchen

sitzt, welches durch einen Schiebkegel von einem Daumen der Antriebswelle aus mit

Hilfe von Hebeln bewegt werden kann. Die Größe der ruckweisen Drehung ist regulirbar

durch Verstellung des Schiebkegels auf dem ihn bewegenden Hebelarm.

Um die Lage der Schachte beim Herabfallen nicht dem Zufall zu überlassen, sind neben

den Stäbchen d, d' zwei kleine Blechscheibchen e, e' zur Führung aufgestellt, deren Entfernung etwas

größer ist als die Länge des Schachtes. Das Scheibchen e

ist fest und von der verticalen Mittelebene des Schachtes genau um die halbe

Schachtlänge entfernt. Das Scheibchen e' ist auf dem

Stängelchen f befestigt, das in zwei Führungen in

horizontaler Richtung vor und zurück bewegt werden kann. Bevor der Schlag erfolgt,

wird das Scheibchen e' so weit vorgeschoben, daß der

Schacht mit der entgegengesetzten Spitze das Scheibchen e berührt. Da die geringste Entfernung der Scheibchen e, e' gleich der Schachtlänge ist, so kann der Schacht

weder verbogen, noch in den Spitzen beschädigt werden. Das Scheibchen e' bildet somit die Regulirungsvorrichtung. Der Vorschub

des Stängelchens f geschieht durch einen zweiarmigen

Hebel, dessen Drehpunkt auf dem Ständer befindlich ist und dessen eines Ende direct

auf f drückt, wenn das zweite Ende durch einen Daumen

der Antriebswelle seitwärts gezogen und in dieser Stellung bis ach der Ausführung

des Schlages erhalten wird. Das Zurückgehen des Scheibchens e' nach dem Schlag erfolgt durch eine kleine Feder. Die Vorrichtung wird

jedoch nur dann zur Wirkung kommen können, wenn der Schacht nach dem Herabfallen

senkrecht zur Scheibchenebene liegt. Dieser Anforderung wird dadurch entsprochen,

daß die Stäbchen d, d' eine gekrümmte Auflage bekommen,

was zur Folge hat, daß der Schacht nach dem tiefsten Punkt der Krümmung rollt und

dadurch die verlangte

Lage erhält. Eine geringe Abweichung bedingt noch keinen Fehler, weil beim Vorstoßen

des Prismas sich der Schacht an die vordere ebene Fläche desselben anlegt und damit

wieder senkrecht auf die Scheibchenebene zu liegen kommt.

Das Zurückziehen des Stoßprismas geschieht, wie schon erwähnt, durch einen Daumen der

Antriebswelle, welcher direct in einer Vertiefung desselben angreift. Die Feder k, welche den Schlag ertheilt, besteht gewöhnlich aus

Holz, selten aus Stahl, und liegt an der Rückseite der Maschine; sie stützt sich

gegen den Fußboden des Arbeitsraumes, und ihre Spannung kann durch Schrauben

regulirt werden. Holzfedern sollen trotz ihrer geringeren Dauerhaftigkeit billiger

zu stehen kommen als Stahlfedern.

Behufs der Entfernung der gestampften Schachte liegt hinter den Stäbchen d, d' eine dünne Welle l,

von der zwei Arme m, m' bis über den Schacht nach

aufwärts reichen und welche nach erfolgtem Schlag rasch eine kleine ruckweise

Verdrehung erhält. Die beiden Arme m, m' führen in Folge

der Drehung einen Schlag gegen den Schacht aus, entfernen ihn dadurch sehr schnell

und werden sogleich durch eine Feder zurückgezogen. Die ruckweise Bewegung dieser

Abführvorrichtung wird auch von einem Daumen der Antriebswelle und durch Hebel und

Stangen abgeleitet.

Diese Vorschlagmaschine verursacht zwar einen bedeutenden Lärm, besitzt aber eine

beträchtliche Leistungsfähigkeit (ca. 3000 Stück pro Stunde) und beansprucht so

wenig Bedienung, daß ein Arbeiter bequem drei Maschinen überwachen kann.

Einspannvorrichtung zum Abschleifen der Bärte. Durch das

Stampfen wird an den Schachten ein bedeutender Bart aufgetrieben, welchen man

entweder mit der Feile, leichter noch durch Schleifen auf rotirenden Steinen

entfernen kann. Zu diesem Zwecke bringt man eine Partie auf feine Drähte

eingereihter Schachte in eine besondere Einspannvorrichtung, welche man entweder mit

der Hand über den Stein führt oder in eine über dem Stein befindliche Tischplatte in

Führungen einsetzt und sie dann über den Schleifstein hinwegschiebt.

Eine Einspannvorrichtung der ersten Art zeigt Fig. 18 und 19 [a/3]. Eine viereckige Platte trägt einen elastischen

Polster a, auf welchem man die Schachte auflegt und

durch zwei Schienen b, b' niederdrückt. Die Schienen b, b' sind um c, c' drehbar

und fallen in die Klinken d, d'. Zwischen den beiden

Schienen b, b' liegt der abzuschleifende Theil der

Doppelnadeln.

Soll die Einspannvorrichtung in der Tischplatte der Schleifmaschine eine Führung

erhalten, so benützt man eine Construction, wie sie Fig. 20 und 21 [b/2] zeigt. Eine viereckige Platte a besitzt an den schmalen Seiten Ruthen b, b', welche in entsprechenden Federn der Tischplatte

gleiten. Die Schachte legt man auf die zwei Kautschukpolster c, c' deren Unterlagsscheiben durch Schrauben genau stellbar sind. Um die

Schachte auf die Kautschukpolster niederzudrücken, dienen zwei um die Achsen ee, e'e' drehbare Klappen d,

d'. Dieselben tragen am rückwärtigen Ende Schrauben g, g', welche durch Oeffnungen der Platte a

gehen und auf kleinen Excentern h, h' aufliegen. Diese

Excenter sitzen auf der Achse i, welche in den Lagern

k, k' ruht und durch den Handgriff l gedreht werden kann. Soll die Einspannvorrichtung

geschlossen werden, so dreht man die Achse i um einen

entsprechenden Winkel, wodurch die Schrauben g, g' durch

die Excenter gehoben, also die Klappen d, d' auf die

Schachte niedergedrückt werden. Die Schrauben g, g'

erlauben eine entsprechende Regulirung des Druckes. Dreht man die Achse i nach entgegengesetzter Richtung, so öffnet sich die

Einspannvorrichtung von selbst, in Folge des Uebergewichtes der Klappen am äußeren

Ende.

Diese Einspannvorrichtung ist bequemer in der Handhabung, aber viel complicirter als

die früher erwähnte.

Zähllineal. Zum Abzählen der Nadeln kann man ein an einem

Tisch drehbar befestigtes Zähllineal (Fig. 22 [a/3]) verwenden, welches nach dem Füllen der Furchen

durch ein Gegengewicht sich in schiefe Lage stellt, wodurch die Nadeln von selbst in

das untergehaltene Nadelpapier rollen. Beim Füllen der Furchen (die zu 25 oder 100

angeordnet sein können) fährt der Arbeiter, die Nadeln zwischen Daumen und

Zeigefinger haltend, über das Lineal (vom Drehpunkt aus) hinweg, wodurch es auf den

Tisch niedergedrückt und mit Nadeln gefüllt wird. Mit der zweiten Hand hält er das

Nadelpapier am unteren Ende, weil sich das Lineal, von der anderen Hand losgelassen,

von selbst sofort hebt, und dann die Nadeln herausrollen.

Tafeln