| Titel: | Normal-Petroleumbrenner von Dietz und Comp. in London. |

| Fundstelle: | Band 217, Jahrgang 1875, S. 298 |

| Download: | XML |

Normal-Petroleumbrenner von Dietz und Comp. in

London.

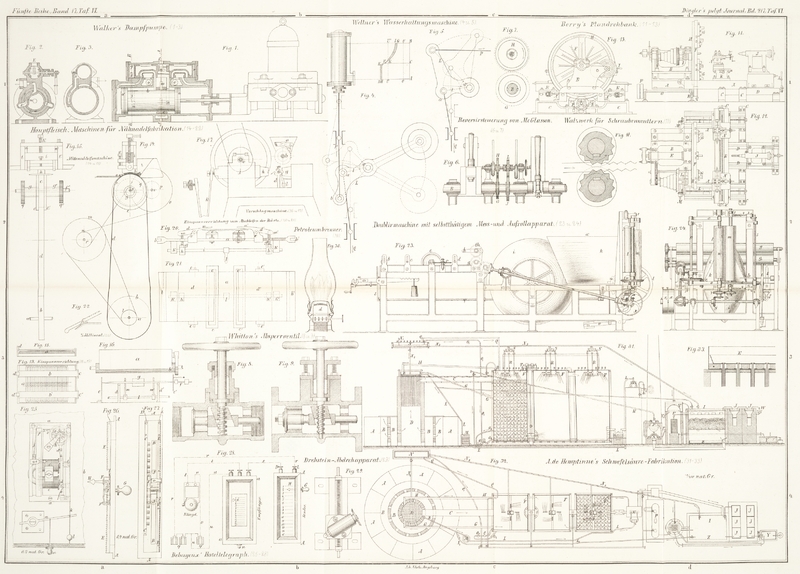

Mit einer Abbildung auf Taf. VI [b/2].

Dietz' Normal-Petroleumbrenner.

Dem Iron entnehmen wir folgende Beschreibung einer als

Muster- oder Normalbrenner für Petroleum und ähnliche Kohlenwasserstoffe zu

betrachtenden Construction.

In England beherrscht der Verbrauch an Leuchtgas durchaus nicht die Verwendung

anderer Leuchtmaterialien, wie man bei dem Vorhandensein so großer und ihrer

Qualität nach so vorzüglicher Lager von Gaskohlen vermuthen möchte. Im Gegentheil

ist der Verbrauch flüssiger Leuchtstoffe ein so bedeutender, daß der Verbesserung

der Lampenconstructionen eine große Aufmerksamkeit gewidmet wird, und in vielen

Häusern das Gas höchstens zur Beleuchtung der Fluren, Treppen, Küchen, Ställe und

ähnlicher Räume dient, während zur Beleuchtung der Zimmer, bis zu den feinsten

Salons, fast ausschließlich Petroleum, Solaröl u. dgl. benützt wird. Diese

Erscheinung erklärt sich leicht aus den Uebelständen der Gasbeleuchtung, unter denen

als die hauptsächlichsten die häufige Entwickelung schwefliger Säure, das

Vorhandensein von Schwefelwasserstoff (durch diese Verunreinigung des Gases leiden

die Möbel und besonders alle Metallgegenstände sehr), die beim Brennen entstehende

große Hitze, die gelbliche Farbe der Gasflamme und nicht zum kleinsten Theile auch

die sehr beschränkte Transportabilität der Gasflamme zu nennen sind. Allen diesen

Uebelständen der Gasbeleuchtung gegenüber steht beim Petroleum und ähnlichen

flüssigen Leuchtstoffen nur die unbequemere Reinigung und Füllung der Lampen und allenfalls noch das

oft blendend-weiße Licht. Indeß ist gerade letzteres nur ein scheinbarer

Uebelstand, welchem durch Anwendung entsprechender Schirme und Glocken, sowie

besonders durch Benützung mattgeschliffener oder geätzter Glasteller unter den

Schirmen leicht abzuhelfen ist.

Betreffs des Kostenpunktes möchten im Allgemeinen Leuchtgas und Petroleum einander

die Waage halten, besonders wenn man die Lichtstärke mit ins Auge faßt.

Für Petroleum und ähnliche Kohlenwasserstoffe gibt man in England den Flachbrennern

den Vorzug und zwar mit gutem Grunde; denn es ist nicht zu leugnen, daß die

Rund- und Hohlbrenner nicht sämmtliches von ihnen producirte Licht zur

Geltung zu bringen vermögen und deshalb pro Lichteinheit mehr Leuchtstoff consumiren

als die Flachbrenner, ferner daß die Reinigung der letzteren weit einfacher und

bequemer ist als die der ersteren.

Dietz' Lampe (Fig. 30) ist von den

meisten anderen Flachbrennern scheinbar nur wenig

verschieden, und doch zeichnet sie sich in ihren Leistungen vortheilhaft vor den

letzteren aus. Der Grund hierfür ist in dem sehr breiten (1 1/2 Zoll engl. = 38mm) Dochte und in den nachstehend

beschriebenen Details der Construction zu suchen.

Die Dochthülse d ist an ihrem oberen Ende nach einer der

Wölbung der Brennerkappe entsprechenden Curve abgerundet, wodurch es sehr leicht

gemacht worden ist, dem freien Theile des Dochtes die zur Entwickelung einer

gleichmäßigen und normalen Flamme erforderliche Abrundung zu geben. Bei fast allen

anderen Flachbrennern ist die Oberkante der Dochthülse geradlinig abgeschnitten; es

hängt also die Herstellung der normalen Rundung der Dochte lediglich von der

Geschicklichkeit der die Lampe bedienenden Person ab, und da diese Geschicklichkeit

nur selten vorhanden ist, so findet man nur zu häufig eine einseitige, in der Regel

von Rußbildung begleitete Entwickelung der Flamme.

In der Dietz'schen Einrichtung der Dochthülse muß ein

wesentlicher Fortschritt constatirt werden.

Eine andere Verbesserung besteht darin, daß bei dieser Lampe behufs Nachfüllung von

Oel nicht der ganze Brenner abgeschraubt zu werden braucht, für diesen Zweck

vielmehr in der unteren Platte des Brenners eine mit einem Deckel verschließbare

(aus der Zeichnung nicht ersichtliche) Füllöffnung vorhanden ist.

Sodann ist die Luftzuführung sehr zweckmäßig und so eingerichtet, daß die Luft durch

eine dreifache Reihe feiner Oeffnungen so in die Luftkammer l geführt wird, daß sie nur nach gehöriger Erwärmung und unter einem zur innigen Mischung

mit den Verbrennungsgasen geeigneten Winkel zur Flamme gelangt.

Nach übereinstimmenden Berichten anerkannter Autoritäten beträgt bei dieser Lampe der

Petroleumverbrauch bei einer Lichtstärke gleich 20 Normalkerzen 1,3 Unzen pro

Stunde, wenn der Docht 3/16 Zoll engl. (4mm,8) aus der Hülse ragt. Eine Erhöhung des Lichteffectes durch weiteres

Herausschrauben des Dochtes ist sehr wohl möglich und zulässig. Das zu den

Beobachtungen benützte Oel hatte ein specifisches Gewicht von 0,780. Rechnet man den

Preis des Petroleums zu 2 Shilling pro Gallon, den eines Leuchtgases von 14

Normalkerzen Lichtstärke zu 4 1/2 Shilling pro 1000 Cub.-Fuß engl., so

beträgt der Kostenaufwand pro Stunde für 1 Lichtstärke beim Petroleum 0,0225, beim

Leuchtgase 0,0200 Pence.

Der englische Berichterstatter spricht im Verlaufe seiner Mittheilung den Wunsch aus,

daß sein Ideal, nämlich ein unverbrennbarer Docht für Mineralöllampen, recht bald

verwirklicht werden möchte. Er verweist dabei auf die fast gar keiner Abnützung

unterworfenen Dochte der Spirituslampen und die schon von den Alten benützten Dochte

aus Asbest. Leider wird dies Ideal ein frommer Wunsch bleiben, da es bis jetzt kein

Mineralöl gibt, welches beim Verbrennen nicht mehr oder weniger Kohlenstoff am

Dochte ausscheidet. Diese Ausscheidung wird aber den freien Theil eines jeden Dochtes nach und nach durch Verstopfung der Poren

unbrauchbar machen und uns zwingen, diesen Theil von Zeit zu Zeit zu entfernen.

Trotzdem möchten wir doch unseren Lampenfabrikanten empfehlen, Versuche mit

Asbestdochten zu machen; denn es ist wenigstens denkbar, daß derartige Dochte durch

bloßes Abstreichen ihrer durch Kohle verstopften

Oberkante leichter und bequemer brauchbar erhalten werden können, als die

Baumwollengeflechte, bei denen man zum Behuf ihrer Reinigung fast immer zur Schere

greifen muß.

Am Schluß seiner Mittheilung bespricht der Berichterstatter die vermeintliche Feuergefährlichkeit der Mineralöle, und hier müssen wir

seine Abwehr aus eigener langjähriger Erfahrung kräftig unterstützen. Die aus

Braunkohlen dargestellten Mineralöle (Photogen, Solaröl) sind unter allen Umständen

durchaus nicht gefährlicher als Rüböl, also absolut gefahrlos, da ihre Siedepunkte

so hoch liegen, daß selbst bei der stärksten, in einer Lampe denkbaren

Temperaturerhöhung die Bildung von entzündbaren Dämpfen ausgeschlossen ist. Nicht

ganz so günstig stellt sich die Sache für Petroleum, welches im rohen Zustande

bedeutende Mengen sehr flüchtiger Kohlenwasserstoffe enthält, die zwar bei richtig geleiteter

fractionirter Destillation vollständig entfernt werden können, leider aber in vielen

Sorten des verkäuflichen Petroleums oft genug in bedenklicher Menge vorhanden sind.

Es gibt nämlich für diese flüchtigeren Theile des rohen Petroleums (die unter den

Bezeichnungen: Petroleumäther, Petroleumnaphta, Ligroine etc. bekannt sind) keine so

ausgedehnte Anwendung, daß sie genügenden Absatz fänden, und ihr Preis ist deshalb

ein äußerst geringer. Die Versuchung, diese flüchtigen Oele zu höherem Preise im

Petroleum mit zu verwerthen, liegt also nahe. Der Fabrikant ist geneigt, einen Theil

derselben nicht abzudestilliren, und der Händler nur zu oft gewissenlos genug, sie

dem guten Petroleum nachträglich wieder beizumischen. Und um die dadurch

herbeigeführte erhebliche Verminderung des specifischen Gewichtes, die leicht zum

Verräther der Fälschung werden könnte, wieder auszugleichen, „verschneidet“ man schließlich das schon

gefälschte Petroleum wieder mit schweren Oelen. Das normale specifische Gewicht wird

dadurch freilich wieder hergestellt, nicht aber die Gefahr beseitigt. Ein reeller

Verkäufer von Petroleum sollte deshalb stets und unter allen Umständen seine Waare

zunächst auf ihre Entzündbarkeit prüfen; es existirt für

diesen Zweck eine Anzahl gut construirter, einfacher und billiger „Petroleum-Prüfer.“

In Amerika und England wird diesem Gegenstande seitens der Behörden eine besondere

Aufmerksamkeit gewidmet, und es existiren dort gesetzliche Bestimmungen über das

Minimum der Entzündungstemperatur. Danach wird der Handel mit solchem Petroleum bestraft, bei welchem eine Entzündung der durch Erwärmung

desselben entwickelten Dämpfe unter einer Temperatur des

Oeles von 120° F. (ca. 49° C.) eintritt.

Für Deutschland existiren derartige gesetzliche Bestimmungen unseres Wissens noch

nicht, wenigstens nicht überall. (Vgl. auch 1875 216

51.)

L. R.

Tafeln