| Titel: | Dampframme, construirt von Prof. L. Lewicki in Dresden. |

| Fundstelle: | Band 217, Jahrgang 1875, S. 364 |

| Download: | XML |

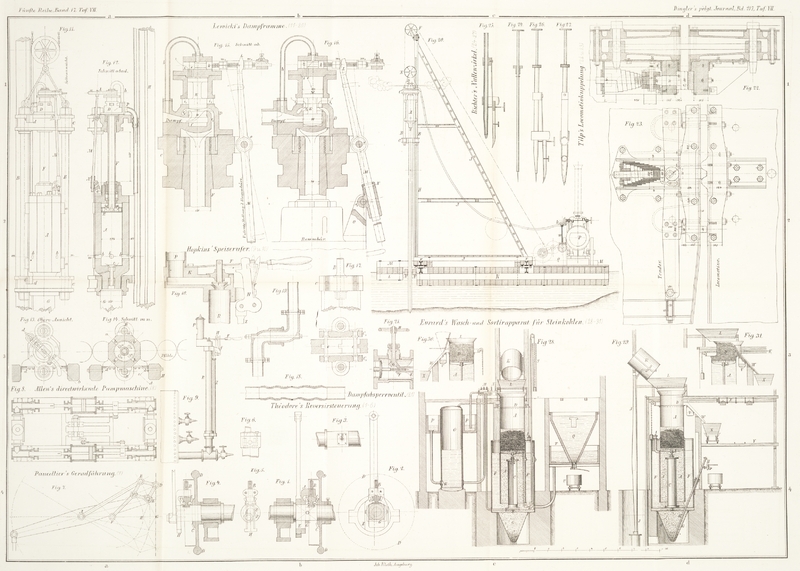

Dampframme, construirt von Prof. L. Lewicki in Dresden.Mit besonderer Genehmigung auszugsweise aus dem Civilingenieur, 1875 Heft 1.D. ReD.

Mit Abbildungen auf Taf.

VII [a.c/1].

Lewicki's Dampframme.

Bei Rammarbeiten in „schwerem“ Boden kann nach gemachten

Erfahrungen ein guter Rammeffect nur durch rasch auf einander folgende Schläge von

großer Wucht erzielt werden. Von den bekannten Dampframmen können hierbei somit nur

solche in Frage kommen, bei welchen der Dampf direct die Hebung des Rammbärs bewirkt. Bei

diesen allein ist nämlich bei gleichzeitig großem Bärgewicht eine rasche Folge der Schläge zu erreichen. Die indirect

wirkenden Rammen, wobei der Rammklotz, durch ein Dampfwindewerk auf größere Höhen

gehoben, frei auf den Pfahl herabfällt, haben große Stoßverluste, welche die große

Fallhöhe mit sich bringt; sie können nicht so rasch arbeiten und auch nicht so

schwer hergestellt werden, wie die directwirkenden, ohne daß bedeutende

Unzuträglichkeiten für den Gang der Dampfwinde herbeigeführt werden. Ganz besonders

gilt dies für diejenigen Rammen, wo, wie bei Scott u.a.,

eine continuirlich laufende Treibkette den Bär erfaßt. Bei großer Geschwindigkeit

der Treibkette ist das Auftreten von bedeutenden Stößen, selbst bei Anwendung von

Prallkissen, nicht zu vermeiden, in Folge dessen öftere Reparaturen und

Betriebsstörungen vorkommen.

Die gewöhnlichen Dampfkunstrammen mit Dampfwinde müssen aber wegen des großen

Zeitraumes, welcher während des Herablassens der Kette und der nothwendigen

Umsteuerung der Maschine verstreicht, mit großer Fallhöhe arbeiten, soll die totale

Leistungsfähigkeit nicht bedeutend beeinträchtigt werden. Die große Fallhöhe hat auch den Uebelstand, daß die Pfahlköpfe mit eisernen

Ringen armirt werden müssen, um nicht völlig „umgebürstet“ oder

zerstampft zu werden. Es kommt nicht selten vor, daß selbst die Eisenringe platzen.

Wie nachtheilig eine solche „Bürste“ aber auf den Rammeffect

wirkt, ist genugsam bekannt. Ebenso ist die Gefahr des „Abtreibens“ des Pfahles (das Abweichen von

der vorgeschriebenen Richtung in Folge eines einseitigen Hindernisses, auf welches

die Pfahlspitze trifft), durch einen Schlag, welcher auf ein Mal viel eintreibt,

größer als bei kleineren und dafür rascher folgenden Schlägen. Beim Rammen von

dichten Spundwänden muß man kleine Schläge anwenden. Um die Leistung der Ramme aber

möglichst groß zu machen, muß auf große Schlagzahl und continuirliche Thätigkeit

gesehen werden.

Es folgt hieraus, daß unter den erwähnten Verhältnissen directwirkende Rammen, wie

die Nasmyth'sche, vorzuziehen sind. Die Anwendung der letzteren bietet jedoch

vielerlei Schwierigkeiten, weil sie theuer in der Anschaffung und mit großen todten

Gewichten behaftet, also schwer transportabel ist. Besonders aber läßt deren

Steuerung viel zu wünschen übrig; dieselbe wird in Folge der Stöße, welche beim

Umsteuern durch den Rammbär den Steuertheilen mitgetheilt werden, oft schadhaft, und

es treten Betriebsstörungen ein, welche die sonst große Leistungsfähigkeit der

Maschine bedeutend herabziehen.

Das unter dem Namen Riggenbach bekannte Dampframmensystem

weist allerdings bedeutend geringeres todtes, d.h. nicht schlagendes Gewicht auf;

allein da diese Ramme eine pneumatische Dampframme ist, also mit starkem Luftkissen

arbeitet, muß sie mittels eines besonderen Befestigungsapparates an den Pfahl

geschraubt werden, was etwas zeitraubend ist und während des Rammens öftere

Nachhilfe nothwendig macht.

Um nun all diesen Uebelständen zu begegnen, hat Verfasser die vorliegende Ramme

construirt, welche, indem sie sich an die Riggenbach'sche im Princip anlehnt,

nämlich bei feststehendem Kolben den beweglichen Cylinder

als Rammbär aufweist, geringes todtes Gewicht hat,

andererseits aber eine Steuerung besitzt, deren Theile keinerlei Stößen ausgesetzt

sind, somit hieraus etwa entspringende Schäden nicht eintreten können.

Die Ramme (Fig.

11 bis 14) besteht aus dem Führungsrahmen B, B und

C, C, welcher mit seiner unteren Traverse C auf dem Pfahl G ruht und

sich durch die Hände d in den Leitruthen des

Rammgerüstes führt, und aus dem durch die Leitstangen B,

B geführten Dampfcylinder A, welcher den Bär

bildet.

Der Dampfcylinder, mit Deckel und Stopfbüchse versehen, ist unten geschlossen und

führt sich auf der hohlen schmiedeisernen Kolbenstange. Letztere, mit dem Kolben aus

einem Stück geschmiedet, ist in der oberen Traverse C

conisch eingebaut und mit Mutter gesichert.

Ueber der Bohrung der Kolbenstange F sitzt der

Steuerkasten D, welchem der Dampf durch einen

KautschukschlauchSiehe Fig.

18: Verbindung von Schlauchstücken durch Kupferstutzen und

Bindfaden. oder ein GelenkrohrSiehe Fig.

19: Gelenkrohrelement aus Rothguß mit aufgeschliffenen Rändern und

Verbindungsbolzen. bei P (Fig. 12 und 13) zugeführt

werden muß, weil die ganze Maschine bei jedem Schlage dem Pfahle nachsinkt. Der

Dampf, welcher durch die hohle Kolbenstange und die Bohrungen α im Kolben, in den Raum zwischen letzterem und dem Deckel des

Rammcylinders tritt, hebt den Cylinder. Die Luft aus dem Raume unter dem Kolben

entweicht durch die Luftlöcher b; die unter den

letzteren durch den Kolben eingeschlossene Luft hingegen bildet ein Kissen und

begrenzt so den Hub des Bärs beim Steigen.

Der Austritt des Dampfes erfolgt ebenfalls durch die Kolbenstange (Fig. 16), und müssen die

entsprechenden Ausströmungsöffnungen i₁ im

Steuerkasten so lange durch die Steuerung offen gehalten werden, bis der Bär seinen

Schlag an den Pfahl abgegeben hat. Während des Falles muß Luft durch die Oeffnungen b eingesaugt werden. Die Hubbegrenzung nach unten bildet

der Pfahl. Im Boden des Rammcylinders ist noch ein Entwässerungsventil c (Fig. 12) angebracht,

welches beim Auftreffen auf den Pfahl sich öffnet.

Die Steuerung (Fig. 15 und 16) besteht

aus dem Dampfkasten D und dem seitlich ganz entlasteten

Steuerkolben K Letzterer wird, wenn über ihm der

Vorsteuerkolben k das Luftloch i offen hält, durch den auf seine Unterfläche wirkenden Dampfdruck

emporgeworfen, gestattet dann den Dampfeintritt in den Cylinder durch die Canäle e₁, und schließt gleichzeitig die

Dampfaustrittsöffnungen i₁. Der Bär hebt sich und

steigt so lange, bis Ausströmung erfolgt. Die hierzu nöthige Umsteuerung wird

dadurch eingeleitet, daß der Vorsteuerschieber k gegen

Ende des Hubes eine kleine Bewegung macht, somit aus der Stellung in Fig. 15 in die Position,

welche Fig.

16 angibt, übergeht, in welcher das Luftloch i

geschlossen und die Dampföffnung e über dem Steuerkolben

offen ist.

Durch das Dampfrohr h zugeleiteter Dampf tritt nun auch

auf die Oberseite des Steuerkolbens; derselbe sinkt rasch, da die obere Fläche

größer ist als seine untere, schließt, indem er in den Topf f des Steuerkastens eindringt, den Dampfzuströmungscanal und stellt (durch

e₁ und i₁)

die Ausströmung her (Fig. 16).

Der verbrauchte Dampf tritt plötzlich, unter starkem

Knall, aus dem Cylinder; der Bär fällt.

Der Wiedereintritt findet erst statt, nachdem der Rammbär, im letzten Moment seines

Falles, den Vorsteuerschieber durch die Steuerstange M

wieder in die Anfangsstellung (Fig. 15) gebracht hat,

und der Steuerkolben darauf wieder nach oben geworfen wurde.

Es muß hier bemerkt werden, daß der Steuerkolben beim Fallen durch ein Dampfkissen

f aufgefangen wird, damit er nicht hart auf den

Boden des Topfes schlägt. Obwohl der Steuerkolben deswegen ziemlich dicht im unteren

Theile des Gehäuses schließen muß, braucht man nicht zu befürchten, daß der Dampf

nicht schnell genug auf der Unterseite des Kolbens zur Wirkung kommen könne. Der

beim Einschleifen entstehende Spielraum ist für den Dampfzutritt hinreichend.

Die Bewegung des ebenfalls total entlasteten Vorsteuerschiebers k geschieht durch die Steuerstange M. Der Kolben k zeigt zwei

Paare auf seiner Kolbenstange gegen einander verschraubte Muttern m₁ und m₂, an

welche der gegabelte Daumen L der Steuerstange stößt,

nachdem jedesmal das Spiel oder der todte Gang zwischen Mutter und Daumen

durchlaufen ist.

Der Steuerhebel M hat seinen Drehpunkt o an der oberen Traverse C

und wird durch eine im Horn O um o₁ drehbare Hülse N beim Auf-

und Abgehen des Rammcylinders in sanfte, schwingende Bewegung versetzt, da seine

Anfangsstellung (Fig. 15) schräg gegen die Bewegungsrichtung des Bärs gewählt ist.

Die Schnelligkeit der Umsteuerung hängt, wie leicht ersichtlich, ganz von der Größe

der Eröffnungen ab, welche der Vorsteuerschieber in den äußersten Stellungen gibt.

Gestattet man, indem man die Muttern m₁ etwas vom

Daumen abrückt, nur eine sehr kleine Luftöffnung i, so

kann man es dahin bringen, daß der Bär sogar einen Augenblick auf dem Pfahle ruht, bevor er wieder aufsteigt.Man kann unter Umständen auch ein-, zwei- bis dreimaliges

Aufhüpfen beobachten, wenn mit Nacheilung gearbeitet wird.

Bringt man dagegen die Muttern m₂ näher gegen den

Daumen, so wird derselbe früher den Kolben k

verschieben, und der Rammbär steigt nicht so hoch. Man kann aber auch Conterdampf

geben, wenn man, durch Verschiebung der Muttern m₁ gegen den Schieberkasten hin, die Umsteuerung entsprechend früher

eintreten läßt. Der Bär tanzt endlich nur wenig auf und ab, wenn beide Mutternpaare

dicht an den Daumen des Hebels heranrücken.

Die Steuerung eignet sich auch für Dampfhämmer; denn man

kann Hubhöhe und Oscillationsmittel, oder beide gleichzeitig verändern. Man braucht

nur, um die Veränderung des Spieles zwischen den Muttern m₁ und m₂ jederzeit leicht und schnell bewirken zu können,

einen entsprechenden Stellmechanismus anzubringen. Die beschriebene Steuerung zeigte

während des Ganges keinerlei Uebelstände und functionirte fast unhörbar, während die

Steuerung einer Riggenbach'schen Ramme ein Gerassel und Geklirre vollführte, das

alle Augenblicke ein Auseinanderfliegen der Steuertheile befürchten ließ. Auch die

Nasmyth'sche Steuerung arbeitet unter sehr hörbaren harten Stößen.

Aus Obigem geht hervor, daß die Ramme nur beim Aufgang mit Admissionsdampf arbeitet

und, wegen der Schnelligkeit der Bewegung des Steuerkolbens, fast ohne

ExpansionDie Zeit, während welcher Expansion stattfinden kann, beträgt ungefähr 1/100

Secunde, und der Expansionsweg ist dann etwa 6mm . arbeitet. Der Niedergang erfolgt sehr ungehindert, indem sämmtliche

schädlichen Widerstände ganz unbedeutend sind.

Die Steuerung wird so justirt, daß eine Luftcompression unter dem Kolben nicht

stattfindet; dieselbe tritt nur ausnahmsweise, bei zu plötzlichen, unvorsichtigem

Anlassen auf, und verhindert ein Aufschlagen des Rammcylinders auf den Kolben.

Wie die Steuerung, so haben sich auch Cylinder und Kolben sehr gut gehalten und die

etwaige Befürchtung,Professor Rühlmann sagt in seiner Allgemeinen

Maschinenlehre, die Riggenbach'sche Ramme hätte sich nicht recht des

Beifalls der Praktiker erfreuen können, weil

„wahrscheinlich“ bei ihr der Cylinder, als das

theuerste Stück, mehr dem Zerbrechen ausgesetzt sei, als bei Nasmyth. Es

wäre interessant, einen solchen Cylinderbruch constatiren zu können; dem

Verfasser ist ein derartiger Fall bisher nicht bekannt geworden. es wäre dem Cylinder zu viel zugemuthet, gleichzeitig Rammbär zu sein, hat

sich als total unbegründet erwiesen. Der Schlag des Rammbärs auf den Pfahl ist ja

ein weicher und kann auf keinen Fall mit dem Aufschlagen des Dampfhammers (wie es

bei Condié der Fall ist) auf schon kalt gewordenes

Eisen, oder gar auf den Ambos, verglichen werden. Bedenkt man, daß der Cylinder

Wandstärken besitzt, die über 1/3 seines lichten Durchmessers betragen, so kann man

sich auch völlig, von vornherein schon beruhigen. Auch ist die große Trägheit des

Rammcylinders für die Erhaltung des Kolbens und der Kolbenstange gerade günstig; die

Prellwirkung eines excentrischen Auftreffens auf den Pfahl wird nicht so rasch

ersterem mitgetheilt. Die gedrungene und massige Anordnung dieser Ramme ist der

Natur der Verhältnisse mehr angepaßt, als die der Nasmyth'schen. Durch die erwähnte

Anordnung wird auch die Constructionshöhe der Ramme bedeutend herabgezogen und, wie

schon erwähnt, eine beträchtliche Reduction des todten Gewichtes erreicht. Die

Nasmyth'sche Ramme zeigt an 7/10 todtes Gewicht, während die vorliegende

Construction nur 5/10 aufweist.

Bezüglich des Rammgerüstes sei noch auf die Fig. 20

hingewiesen; dieselbe zeigt die Gesammtanordnung der Ramme, wie sie bei den von der

k. russischen Regierung im Verein mit der Kaufmannschaft zu Riga unternommenen

Regulirungsarbeiten an der unteren Düna angewendet wurde.

Die Laufruthen H des Gerüstes J dienen sowohl der Rammmaschine als auch dem Pfahl zur Führung. Erstere

kann durch den Rollenzug EF und die Dampfwinde Q auf einen untergestellten und vorher geknebelten Pfahl

niedergelassen, nach jeder Hitze„Hitze“ heißt beim Rammen bekanntlich eine Anzahl

hinter einander folgender Schläge. (Bei obiger Ramme ca. 850.) wieder gehoben werden. Vor der Hitze wird natürlich jedesmal der Rollenzug

abgehängt, damit die Ramme ungehindert dem Pfahle folgen kann und die Kette nicht

ruckweise nachgezerrt wird.

Das Rammgerüst ist mit Rädern r versehen, um es auch auf

Schienen gebrauchen zu können, ruhte aber bei den Arbeiten an der Düna auf einem aus

Balkenlagen hergestellten Flosse K. Die möglichst weit von dem Gerüste

aufgestellte Locomobile P war eine 10 pferdige

Zwillingsmaschine mit Umsteuerung, und erhielt nachträglich das Rädergetriebe k und eine Triebwelle w, um

die Winde bedienen zu können. Hauptsächlich diente die Locomobile aber dazu, der

Ramme den Dampf zu liefern.

Um die Stabilität des Floßes noch zu vermehren, wurde dasselbe durch zwei

Verbindungsbalken M mit einem Nebenfloß L gekuppelt. Die so ausgerüstete Ramme hatte die

Spundwand zu schlagen, und war dazu mit einer für rechteckige Pfähle vorgerichteten

unteren Traverse C₁, C₁ (Fig. 17) versehen; die zu

zweien, durch Bolzen zusammengeschraubten Pfähle wurden zwischen die Zangen N, N (Fig. 20) eingeschoben und

nach dem Einrammen über letzteren abgeschnitten, so daß die Querbäume des Floßes

über den abgeschnittenen Pfahlköpfen hinweggehen und somit die nothwendige

jedesmalige Verschiebung des ganzen Rammwerkes um eine Pfahlbreite geschehen konnte.

Die Zangen waren an vorher geschlagenen Leitpfählen befestigt und dienten

gleichzeitig dem Floße zur Führung wie zur Feststellung während der Hitze. Die

Verschiebung wurde in sehr einfacher und sicherer Weise durch zwei Flaschenzüge

bewirkt, welche man oberhalb und unterhalb des Floßes an den Zangen durch spitze

Haken verankerte. Die freien Enden der Flaschenzüge aber wurden vom Floße aus

gehandhabt und an demselben befestigt, sobald die Verstellung bewerkstelligt

war.

Das Aufziehen eines neuen Pfahles geschah gleichzeitig mit der Ramme durch die

Dampfwinde.

Die Bedienung des Rammwerkes bestand aus dem Rammmeister, dem Maschinisten, einem

Gehilfen und drei Handlangern, welche letztere hauptsächlich bei der Leitung des

Pfahles während des Rammens Verwendung fanden. Um die Leistungsfähigkeit einer

Dampframme gehörig ausnützen zu können, muß die Mannschaft tüchtig eingeübt werden,

und müssen die einzelnen Operationen gut Hand in Hand gehen, damit die Maschine

nicht lange unthätig bleibt.

Im vorliegenden Falle hatte sich die folgende Arbeitsordnung bald herausgebildet. Nachdem ein Pfahl gerammt war,

erfolgte sofort das Anhängen der Ramme an die lose Rolle und die Befestigung eines

neuen Pfahles – der je nach der Tendenz, welche der vorige beim Eindringen in

Bezug auf die Richtung zeigte, schnell vom Rammmeister entsprechend zugespitzt

wurde, – durch Kettenschleife an der Ramme. Hierauf folgte Ingangsetzung der

Winde, Dampfaufmachen und Speisung des Kessels durch den Maschinisten und den

Gehilfen, und gleichzeitige Verschiebung des Floßes durch die Handlanger; dann

Ablösen, Aufstellen und

Knebeln des Pfahles, Niederlassen und Aufsetzen der Ramme, Abhängen des Rollenzuges

und schließlich Anlassen des Bärs. Während der Hitze mußte der Maschinist allmälig

den Anfangs nur wenig geöffneten Hahn aufdrehen, um die Schlagzahl und Hubhöhe des

Bärs gleichmäßig zu erhalten. Der Rammmeister hatte das Eindringen des Pfahles zu

überwachen und demselben die Richtung zu geben. Die Operationen zwischen den

einzelnen Hitzen wurden oft von den Arbeitern in 7 bis 8 Minuten ausgeführt, obwohl

gewöhnlich die doppelte Zeit verstrich.

Leistung. Die tägliche Leistung der Ramme stieg mit der

Einübung der Bedienungsmannschaft, besonders aber, als man das Emporwinden nach dem

Rammen durch die erwähnte Dampfwinde, welche erst später statt einer Handwinde

hinzutrat, bewirkte, und nach Aussetzung einer Prämie pro Pfahl für die Arbeiter. Es

wurden durchschnittlich 50 Pfähle pro Tag geschlagen. Dabei hatten die Pfähle (2

× 0,28 × 0,18) = 0qm,1

Querschnitt und bei durchschnittlicher Länge von 8m ein Volum von 0cbm. Die durchschnittliche Rammtiefe war

6m,43 (incl. des Eindringens durch das

Aufsetzen der Ramme). Das Maximum der in 12 Stunden gerammten Pfähle betrug 66, im

täglichen Durchschnitt 35 Pfähle.

Einen Maßstab zur Beurtheilung dieser Leistungen, welche als sehr groß anzusehen

sind, erhält man jedoch erst, wenn man die Tagesleistung der gleichzeitig und unter

ganz denselben Umständen arbeitenden beiden gewöhnlichen Rammen zu Grunde legt.

Es rammte eine Handramme von gewöhnlicher Schlagstärke

(440mk) mit einer Bedienung von 27 Mann

in 12 Stunden in denselben Boden wie obige Dampframme nur 5,5 Pfähle im

Durchschnitt; eine Kunstramme mit Handwinde und 4 Mann,

dicht neben der Dampframme arbeitend, bei einer Schlagstärke von etwa 700 bis 800mk, bewältigte nur 1,75 Pfähle.

Tafeln