| Titel: | West's Sechscylinder-Maschine. |

| Fundstelle: | Band 217, Jahrgang 1875, S. 441 |

| Download: | XML |

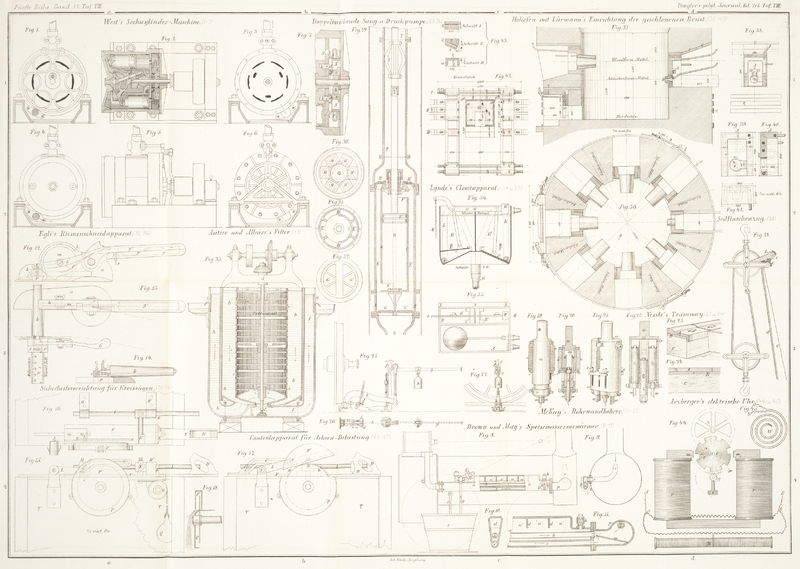

West's

Sechscylinder-Maschine.

Mit Abbildungen auf Taf.

VIII [a/1].

West's Sechscylinder-Maschine.

Die Abbildungen Fig.

1 bis 7 (nach Engineering, Juli 1875 S. 28 und 30)

stellen eine neue Disposition einer von West und Comp. in London ausgeführten Dampfmaschine dar, welcher

gewisse Vorzüge nicht abgesprochen werden können. Und nach dem großen Erfolge,

welchen die englische Firma Brotherhood und Hardingham mit ihrer bekannten

Dreicylinder-Maschine (vergl. 1873 207 177. 1874

213 272) gefunden hat, mag auch die Hoffnung des

Erfinders West nicht ungerechtfertigt erscheinen, seine Maschine in zahlreichen

Fällen, wo eine rasche gleichmäßig wirkende Umdrehungskraft zum directen Antrieb von

Arbeitsmaschinen erfordert wird, angewendet zu sehen. Denn die 6 Dampfcylinder, welche in einem

gemeinsamen Gehäuse centrisch um die Schwungradwelle gelagert sind, wirken zwar,

gleichwie bei der Dreicylinder-Maschine, nur einfach, und müssen die Kolben

derselben, um nach rückwärts (im Querschnitte Fig. 3 nach der rechten

Seite) zu gelangen, durch äußere Kraft verschoben werden. Nachdem aber dennoch stets

drei Kolben im arbeitsverrichtenden Ausgange sind, und der Hebelarm, welcher die

Kraft auf die Kurbel B überträgt, stets constant bleibt,

so ist eine außerordentlich gleichmäßige Kraftabgabe möglich, wie sie sonst nur bei

rotirenden Dampfmaschinen erzielt wird.

Außerdem ist in gelungener Weise jede gleitende Reibung, außer der Zapfenreibung der

Schwungradwelle und des Kurbelzapfens, vermieden, so daß sich die

Abnützungsverhältnisse jedenfalls sehr günstig gestalten müssen.

Die eigenthümliche Wirkungsweise dieser Maschine ist mit Beihilfe des Querschnittes

Fig. 2

leicht erklärlich. Die im Ausgange befindlichen drei Kolben drücken in verschiedenen

Stellungen auf eine Scheibe D, welche um einen

Kugelzapfen E drehbar gelagert ist und mit dem Zapfen

C in den Kurbelarm B

eingreift. Dabei vollführt jedoch die Scheibe D keine

Umdrehung, sondern nur eine derart um den Fixpunkt E

auf- und niederwogende Bewegung, daß der Zapfen C

einen Kegelmantel beschreibt, und die Kurbel B in Folge

dessen im Kreise rotirt. Der Kugelzapfen E selbst

erleidet keine Reibung, nachdem die Scheibe mit einem innen eingedrehten Conus auf

dem Deckel des Gehäuses aufliegt und sich auf demselben abwälzt; ebenso kann

zwischen den einzelnen Kolben P und der Scheibe D keine Reibung auftreten, weil die Kolben an den

Berührungsflächen nach demselben Conus wie der äußere Mantel der Scheibe D abgedreht sind und sich frei in ihren Cylindern drehen

können. Um jederzeit leichten Zutritt zu dem Zapfen E

und der Scheibe D zu erhalten, ist der Deckel, in

welchem E lagert, ohne Schrauben nur mit einem

Bajonnetverschluß aufgedichtet, kann also in einfachster Weise entfernt werden.

Außerdem kann der Raum, in welchem D sich bewegt, nur

mit den geringen Dampfmengen, welche durch die Kolben entweichen, erfüllt werden,

indem der Dampfeintritt durch den Raum k (hinter dem

Kurbellager) in den Schieberkasten S erfolgt. Letzterer

ist in vergrößertem Querschnitte in Fig. 7 dargestellt,

während die Draufsicht auf denselben in Fig. 3 ersichtlich ist.

Die drei inneren Ausschnitte i, welche hier angedeutet

sind, dienen zum Eintritt des frischen Dampfes aus dem Raum k; die sechs äußeren Ausschnitte führen zu je einem der Dampfcylinder, um

entweder dem frischen Dampf den Eintritt, oder dem gebrauchten den Austritt zu

gestatten.

Ersteres geschieht, wenn der in Fig. 7 ersichtliche

Ringschieber, dessen innerer Raum stets mit den Oeffnungen 1 communicirt, sich über

die Oeffnungen g hinausschiebt, wie dies in der unteren

Hälfte der Fig.

7 angedeutet ist; dagegen findet Dampfaustritt in das äußere

Schiebergehäuse statt, sobald der Ringschieber, wie in der oberen Hälfte von Fig. 7 die

Oeffnung g frei läßt. In welcher Weise diese

abwechselnde Action durch das Excenter b, welches auf

der Spindel a aufgekeilt ist, vermittelt wird, bedarf

keiner weiteren Erläuterung; erwähnt mag nur noch werden, in welcher Weise der

Ringschieber gleichzeitig gegen Deckel und Schiebergesicht angedrückt und hierdurch

theilweise entlastet wird.

Zu diesem Zwecke besteht er in seinem äußeren Theil aus dem elastisch geformten Ringe

f, innen aber aus zwei getrennten Hälften d und c, von denen die eine

an das Schiebergesicht, die andere an den Deckel gepreßt wird, während der

Zwischenraum durch einen federnden Kupferstulpen abgedichtet ist.

Wie aus der Beschreibung hervorgeht, besitzt die Maschine vor der von Brotherhood den wesentlichen Vorzug, daß die arbeitenden

Zapfen und Gleitflächen vor der Berührung des directen Dampfes geschützt sind.

Fr.

Tafeln