| Titel: | McKay's Rohrwandbohrer. |

| Fundstelle: | Band 217, Jahrgang 1875, S. 454 |

| Download: | XML |

McKay's Rohrwandbohrer.

Mit Abbildungen auf Taf.

VIII [c.d/3].

McKay's Rohrwandbohrer.

Die Idee, zum Ausbohren weiter Löcher (wie z.B. bei Rohrplatten) solche Bohrwerkzeuge

zu verwenden, welche ohne Vorbohren eines kleineren Loches direct angewendet werden

können, ist nicht neu. Referent erinnert da nur an Webster's Rohrwandbohrer (beschrieben 1869 193

446), bei welchem die Bohrerspitze in dem Maße nachgibt, als die Bohrerschneide

tiefer in das Blech eindringt, aus welchem eine Scheibe (der abfallenden Späne

wegen) von etwas kleinerem Durchmesser, als die Lochweite beträgt, geschnitten

wird.

Der vorliegende, von der Maschinenfabrik Menzies und Blagburn in Newcastle-on-Tyne nach McKay's Patent ausgeführte Bohrer ist nach demselben

Princip, aber in seiner Einrichtung viel praktischer construirt als der oben

erwähnte, dürfte daher bald eine allgemeine Verbreitung erlangen.

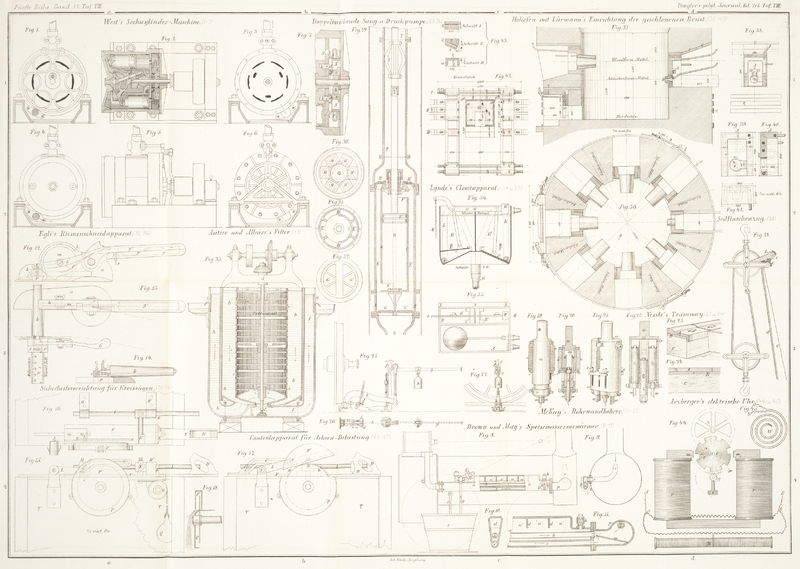

Ein einfacher McKay'scher Rohrwandbohrer für Löcher mittlerer Weite ist in Fig. 19 und

20

dargestellt. Die Bohrerspitze i, welche in den

vorgekörnten Mittelpunkt des zu bohrenden Bleches eingestellt wird, ist (analog wie

bei Webster) getrennt vom eigentlichen Bohrer m, welcher

mit seiner Einspannbüchse l concentrisch über die

Spindel i der Bohrerspitze geschoben ist.

Das obere Ende der Spindel i ist kolbenartig in die

Einspannbüchse l eingepaßt, welch letztere selbst wie

ein Kolben in dem hohlen Bohrfutter a eingelassen ist.

(Die erforderliche Dichtung von i und l ist durch Lederstulpen erzielt.) Die Einspannhülse 1

erhält durch zwei Stifte c, c in Schlitzen des Futters

a eine verticale Führung und wird durch zwei

kräftige, an c, c angreifende Spiralfedern n, n stets nach aufwärts gezogen. Da nun der Hohlraum des

Bohrfutters a mit Flüssigkeit (Oel oder Wasser, welches

durch das Schraubenloch s eingeführt wird) vollgefüllt

ist, so nimmt in der Ruhelage die Bohrerspitze i die

tiefste, der Bohrer mm aber die höchste Stellung

ein.

Wird nun das Werkzeug in der Bohrmaschine befestigt und zum Bohren einer Platte

eingestellt, so rückt die Bohrerspitze i nach Maßgabe

der Zuschiebung der Maschinenbohrspindel in das Hohlfutter a hinein. In Folge dieses Aufganges drückt aber die Flüssigkeit den Bohrer

m um ebensoviel nach abwärts, bis endlich aus der

Blechplatte eine runde Scheibe herausgebohrt, das Loch also vollendet ist, worauf

die Spiralfedern n, n das Werkzeug in den Normalzustand

zurückführen, so daß der Bohrer zum Bohren eines anderen Loches ohne weiteres bereit

ist.

Zum Bohren größerer Löcher wählt man einen Rohrwandbohrer mit zwei Messern m, m, welche in gleichem Abstand von der Bohrerspitze

i festgeschraubt werden. Es erhält dann das Werkzeug

die Einrichtung, wie sie nach Vorstehendem ohne weitere Beschreibung aus Fig. 21 und

22

deutlich genug hervorgeht.

J. Z.

Tafeln