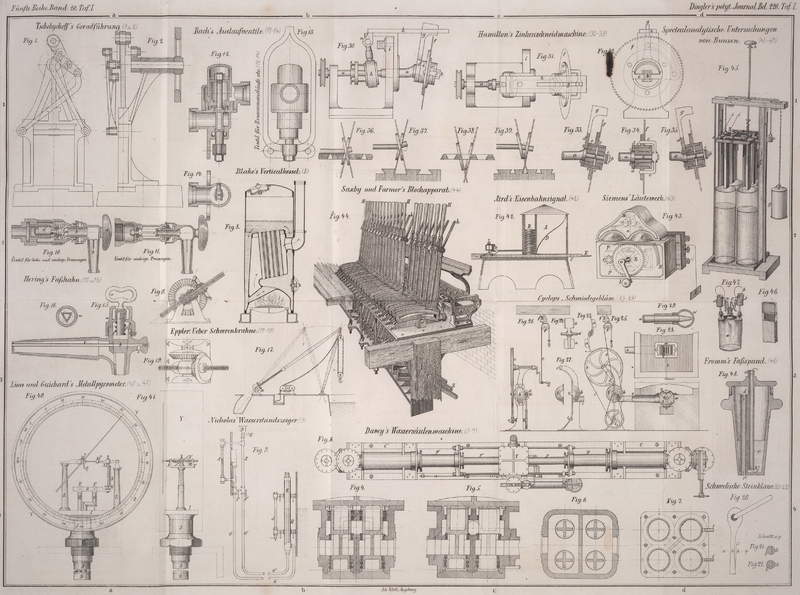

| Titel: | Ueber Scheerenkrahne; von Ingenieur P. Eppler in Pola. |

| Fundstelle: | Band 220, Jahrgang 1876, Nr. , S. 29 |

| Download: | XML |

Ueber Scheerenkrahne; von

Ingenieur P.

Eppler in Pola.

Mit Abbildungen im Text und

auf Taf. I [a.

b/3].

Eppler, über Scheerenkrahne.

In der Kriegsmarine sowohl wie in der Handelsmarine ist der

Scheerenkrahn ein unentbehrliches Werkzeug. Derselbe findet

seine Anwendung meist beim Schiffbau, wird aber auch in

Kriegshäfen und Arsenalen zur Ausrüstung von Dampf- und

Segelschiffen und zu verschiedenen andern Zwecken benützt. Die

Bedingungen, welchen allgemein ein Krahn für maritime Zwecke

(Aus- und Einschiffen von Masten, Stengen und Raaen) zu genügen

hat, sind große Höhe und leichte Beweglichkeit der Last in

Horizontaler Richtung. Bei den enormen Lasten, welche er zu

transportiren hat, einerseits und der erforderlichen großen Höhe

und Ausladung anderseits ist man zu Constructionen gezwungen,

welche von denen bei Landkrahnen gebräuchlichen wesentlich

abweichen. Aus diesen Anforderungen entsprang der eigenthümliche

Scheerenkrahn, ein Gerüst von 3 oder auch 4 Beinen, welche sich

scheerenförmig gegen einander bewegen lassen.

Zuerst wurden derartige Krahne nur zum Heben und Senken von

Lasten eingerichtet, bis in den Sechziger Jahren in England ein

Krahn auch zum Horizontaltransport von Lasten in Anwendung kam.

Das Hinterbein dieses Dreibockes konnte mittels einer horizontal

liegenden Schraube, deren Mutter zugleich den Fuß desselben

bildete, verschoben werden, wobei die Last ausgelegt oder

eingeholt werden konnte. Damit die Schraubenspindel durch den im

dritten Krahnfuß auftretenden Zug oder Druck nicht ausgebogen

wurde, war eine Führung der Mutter nöthig. Abgesehen von dem

Kraftverlust durch Reibung der Mutter am Schlitten findet durch

diese Schraube eine nachtheilige Kraftübertragung und

Beanspruchung der einzelnen Theile statt, weshalb schon Ende der

Sechziger Jahre eine geneigt liegende Schraubenspindel verwendet

wurde. Dieselbe hatte wiederum ihren Angriffspunkt am Ende

Hinterbeines, so daß sich bei Bewegung derselben der ganze Krahn

ebenfalls vorwärts oder rückwärts verschob. Nicht nur, daß

dadurch die Reibung der Mutter an der Gleitbahn auf ein Minimum

heruntergezogen wurde, bot diese Anordnung eine compendiösere

Anlage, was besonders bei beschränkten Raumverhältnissen von

großem Werthe ist. Eine Gleitbahn, die ihrer Größe und Schwere

wegen theuer zu stehen kommt und platzraubend ist, war aber

immerhin noch nöthig, so daß der Vortheil einer solchen

Anordnung zunächst nur in der Raumersparniß und einer directen

Kraftübertragung bestand.Vgl. Clarke's Scheerenkrahn, * 1872

205 500. * 1875 216 402.D.

Red.

Die nachstehend beschriebene Anordnung bietet nun noch den

weitern Vortheil, daß keine Gleitbahn mehr nöthig ist und die

Schraube einen integrirenden Theil des Hinterbeines bildet,

wodurch weitere Materialersparnisse erzielt werden. In Figur 17 ist die Disposition ersichtlich, während in Fig.

18 und 19 der

Mechanismus, welcher zum Verstellen des Krahnsystems oder zum

Einholen oder Auslegen desselben dient, in größerm Maßstabe

dargestellt ist. Die Einrichtung ist derart getroffen, daß das

Hinterbein in eine Schraube verlängert ist und durch eine

unverrückbare Mutter bewegt wird, wobei sich beim Einholen des

Krahnes die Spindel in die Tiefe versenkt. Diese Mutter ist in

einem zweitheiligen Kammlager gelagert und erhält ihre drehende

Bewegung durch ein Kegelräderpaar; das Kammlager selbst kann um

zwei Zapfen schwingen, welche mit der Achse des Antriebrades

zusammenfallen, damit jederzeit ein richtiger Eingriff desselben

mit dem auf der Mutter aufgekeilten Kegelrad stattfindet.

Was die Solidität dieser Construction anlangt, so läßt dieselbe

nichts zu wünschen übrig; nur die Verbindungsstelle von Spindel

mit Krahnbein muß besonders sorgfältig hergestellt werden, damit

kein Bruch derselben eintreten kann. Aus einer nähern

Betrachtung geht hervor, daß, weil das Eigengewicht des

Hinterbeines und der Schraube auf Ausbiegen derselben wirkt, der

Betrieb des Krahnes besonders dann gefährdet würde, wenn in der

Schraube zugleich ein Druck wirken könnte.

Nun ist aber aus der graphischen Construction der in den

einzelnen Elementen auftretenden Kräfte ersichtlich, daß in der

ausgelegten, jedenfalls gefährlichsten Lage des Krahnes das

Hinterbein auf Zug beansprucht wird und ein Zerknicken unmöglich

wird. Beim Einholen des Krahnes nimmt dieser Zug ab, wird in der

in Holzschnitt I punktirt

eingezeichneten Lage gleich Null und verwandelt sich beim

weitern Einziehen der Spindel in Druck; derselbe erreicht ein

Maximum, wenn die Spindel ganz eingezogen ist. Die Wirkung

dieses Druckes wird immerhin weniger zu befürchten sein, als die

vom Eigengewicht des dritten Beines sammt Schraube herrührende

Ausbiegung. Dieselbe tritt offenbar in der ausgelegtesten Lage

des Krahnes, und wenn der ihr entgegenwirkende Zug ein Minimum

erreicht, der Krahn mit andern Worten unbelastet ist, am

grellsten zu Tage. Man wird daher bedacht sein, das Eigengewicht

des Hinterbeines gegenüber seinem Widerstandsmoment auf Biegung

so klein als möglich zu machen.

Textabbildung Bd. 220, S. 30

Textabbildung Bd. 220, S. 30

Dieser UebelstandVgl. Rühlmann: Waltjen's

Scheerenkrahn, * 1875 216 402.D. Red.

wird ganz beseitigt, wenn man zur Aufnahme der biegenden Kraft

einen Gegenlenker anbringt, und auf diese Weise die

Verbindungsstelle von Balken und Schraube, ähnlich wie bei

Balancirmaschinen, das Ende der Kolbenstange in der

entsprechenden Curve führt. In einem gegebenen Falle, wo das

Krahngerüste in der eingezogenen und ausgelegten Position

gegeben ist, kann man den Drehpunkt des Gegenlenkers graphisch

bestimmen. Man verzeichne, wie in Holzschnitt II, die ausgelegteste, die eingezogenste

und eine mittlere Lage des Krahnsystems, um drei Punkte der

Curve, in welcher die Verbindungsstelle d geführt werden soll, zu erhalten. Diese Curve ist zwar

eine Ellipse, kann jedoch durch den durch diese drei Punkte

gehenden Kreis hinreichend genau ersetzt werden. Der Mittelpunkt

m dieses Krümmungskreises ist der

Drehpunkt des Gegenlenkers.

Bei Anwendung eines solchen Gegenlenkers braucht die Scheibe

nicht mehr steif mit dem Balken verbunden zu sein, sondern kann

durch ein Gelenk, an dessen Drehzapfen der Gegenlenker angreift,

mit dem Balken zusammenhängen, wodurch etwaige Ungenauigkeiten

der Führung auch unschädlich werden. Solche Gegenlenker dürften

besonders bei größern Anlagen wünschenswerth, ja sogar nöthig

erscheinen, um einem Bruche der Spindel vorzubeugen; kleinere

Krahne bieten auch ohne Gegenlenker hinreichend Sicherheit im

Betrieb, wie der in der österreichischen Kriegsmarine im k. k.

Seearsenal zu Pola gebaute schwimmende Krahn bei den Proben

gezeigt hat.

Tafeln