| Titel: | Hamilton's Zinkenschneidmaschine; von Prof. H. Falcke. |

| Fundstelle: | Band 220, Jahrgang 1876, Nr. , S. 33 |

| Download: | XML |

Hamilton's

Zinkenschneidmaschine; von Prof. H. Falcke.

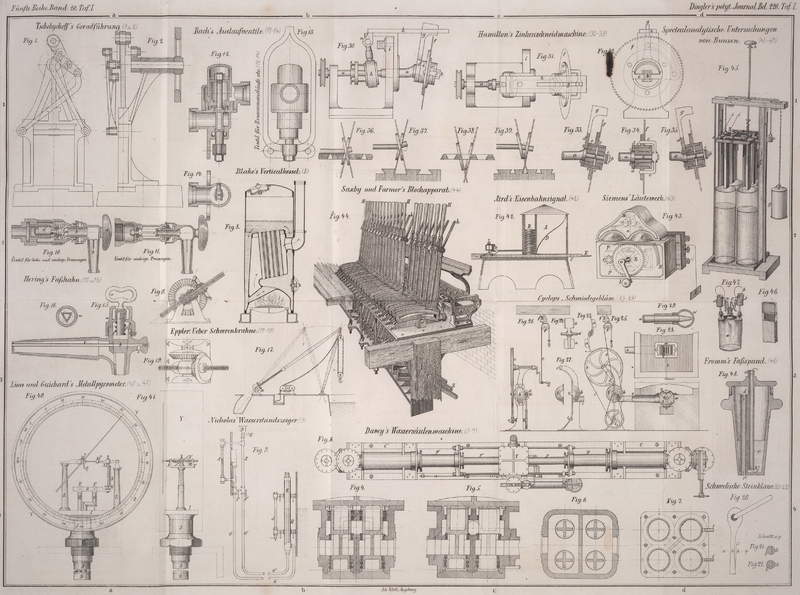

Mit Abbildungen auf Taf. I [c/1].

Falcke, über Hamilton's

Zinkenschneidmaschine.

Die Zinkenschneidmaschine von W. T. Hamilton in Dublin hat eine gewisse Aehnlichkeit mit der

Armstrong'schen (vgl. * 1868 187 185

261. * 188 174), insofern als die

Arbeit lediglich durch eine Kreissäge vollbracht wird, aber

während bei Armstrong zwei Sägen

thätig sind, welche noch dazu mit durch den umgekrempten Rand

hergestellten Seitenschneiden versehen sein müssen, genügt bei

Hamilton ein einziges Sägeblatt,

welches vermöge seiner besondern Befestigungsweise sich nicht

blos in einer Rotationsebene senkrecht zu seiner Triebachse

bewegt, sondern sehr verschiedene Stellungen zu einer solchen

annimmt, ähnlich einer sogen. Taumelsäge, und dadurch auch ohne

Seitenschneiden einen breiten Schnitt zu erzeugen vermag.

Je nachdem man Zinken oder Zapfen anschneiden will, wird in

ähnlicher Weise wie bei Armstrong's Maschine eine Aenderung der

Stellung des Sägeblattes gegen das Arbeitsstück vorgenommen, und

kann diese Aenderung auch sehr schnell bewirkt werden, gerade

wie bei Armstrong durch Verdrehung

eines Führungsquadranten.

Der Aufspanntisch und die Eintheilungsvorrichtung zum Fortrücken

können wie bei jeder andern Maschine eingerichtet werden; das

wesentlich Neue an Hamilton's Maschine ist Lagerung und Bewegung

des Sägeblattes. Eine durch Schnur- oder Riementrieb in

Umdrehung zu setzende Welle a (Fig.

30) liegt in einem passenden Lagerbock, so daß sie sich

frei drehen und auch etwas der Länge nach bewegen kann. Das aus

dem Lager vorstehende freie Ende b

ist, ähnlich einer Kurbel, ein wenig schräg abgebogen —

derart, daß die Mittelachse der Welle gerade die Mitte des

schrägen Theiles durchschneidet. Auf diesen schrägen Zapfen ist

eine Büchse drehbar aufgesteckt und wird durch einen festen und

einen vorgeschraubten Bundring an der Längenverschiebung

gehindert. Sie ist in der Außenform vierseitig, und zwar sind

zwei einander gegenüber stehende Seitenflächen gerade und

parallel (Fig. 33

und 35), die

beiden andern aber nach beiden Enden zu etwas schräg bearbeitet

(Fig. 34).

Ueber diese vierseitige Büchse ist nun eine andere geschoben,

die außen cylindrisch, aber mit entsprechender vierseitiger

Achsenhöhlung versehen ist. Zwei Drehzapfen, welche senkrecht

gegen die Triebwellenachse am Kreuzungspunkt der letztern mit

dem schrägen Zapfen durch die Wandungen beider Hülsen und zwar

durch die parallelen Seiten der innern hindurchgeführt sind,

ermöglichen es, daß die äußere Hülse eine Schwingung um die

innere macht. Die Schwingungsebene liegt in derselben Ebene,

durch welche die Triebwellenachse und die schräge

Kurbelzapfenachse gemeinschaftlich hindurchgehen; die

Abschrägung der Seiten der innern vierseitigen Büchse ist eben

nothwendig, um eine solche Beweglichkeit zu gestatten.

Auf der äußern Hülse, die an einem Ende mit einem vorstehenden

Bundring versehen ist, befindet sich das Sägeblatt f mit seiner Nabe e aufgesteckt und wird vor dem Abgleiten durch die

angeschraubte Platte d geschützt;

damit sich das Sägeblatt gleichzeitig mit der Triebwelle a dreht, ist der Zapfen b am Ende mit einem gabelartigen

Mitnehmer c versehen, welcher in

Oeffnungen der Nabe e einfaßt. Die

Platte d läuft aber in einen Arm g aus, und dessen äußerstes Ende gleitet

in dem Schlitz eines Winkelarmes h,

welcher an einem am Lagerbock angegossenen Quadranten oder

Stellbügel i anliegt. Ein

Bogenschlitz in diesem letztern ermöglicht es, den Winkelarm in

zwei Stellungen, einer verticalen und einer

horizontalen, mittels Preßschrauben festzustellen; dann kann im

ersten Falle der Arm g nur

Schwingungen in einer Verticalebene, im letztern Falle nur in

einer Horizontalebene machen.

Uebersieht man den Zusammenhang aller dieser Theile, so wird man

finden, daß die Säge bei jeder Umdrehung der Reihe nach in die

Stellungen der Figuren

33, 34 und

35 kommt. Es hätte bei der Anfangsstellung Figur 33 die Säge eine Neigung von etwa 80° gegen

die Horizontale, nach einer Viertelumdrehung hätte sie sich in

die senkrechte Stellung Figur 35

begeben und nach einer halben Umdrehung in die Stellung Figur 36 etwa 100° gegen die Horizontale geneigt,

um nach Dreivierteldrehung wieder sich vertical zu stellen und

danach wieder in die Anfangsstellung zurückzugehen. Denkt man

sich in horizontaler Richtung ein Bret gegen die Säge geführt,

so würde die Säge in dessen Stirnende Einschnitte machen,

welche, wie Figur 36

zeigt, zwischen sich die dreiseitigen Zapfen stehen ließen, die

in die Lücken von Schwalbenschwanzzinken eingreifen könnten.

Würde jetzt (unter Beibehaltung der horizontalen Zuführung eines

Bretstückes) der Quadrant um 90° verstellt

(gleichbedeutend mit einer Zuführung an die Säge nach Figur 36 von unten her), so würde nach Figur 37

die Säge schwalbenschwanzförmige Einschnitte machen, zwischen

denen entgegengesetzt geformte Schwalbenschwanzzinken stehen

bleiben.

Man sieht aus den beiden Figuren, daß die Maschine nach der

bisher geschilderten Zusammensetzung wohl im Stande wäre, die

Zinken und Zapfen der Form nach richtig herzustellen (die

Abänderung, wechselnd Zapfen oder Zinken zu machen, beschränkt

sich auf das Umlegen des Quadranten), aber die zu erlangenden

Dimensionen sind noch nicht befriedigend. Es müssen in Figur 36 die Einschnitte breiter ausfallen, und in Figur 37 schmäler. Beides wird erreicht, wenn man der

Sägeblattwelle eine hin- und hergehende Bewegung ertheilt; dann

ändert sich die ganze Wirkungsweise dahin um, wie es Figuren 38 und 39

zeigen. Das Mittel, um diese Längsverschiebung der

Sägeblattwelle zu erzeugen (der Reciprocator, wie es Hamilton nennt), ist eine auf die Welle

a schräg aufgesteckte Scheibe k, umschlossen von einem Ring, aus

welchem nach oben ein Stift heraus ragt, der durch eine

bewegliche Nuß n am andern Ende

Quadranten am anliegenden Seitenarmes h hindurchgeht. Da der letztere Punkt feststeht, so wird

die Welle bei jeder Umdrehung durch die Schräge der Scheibe

genöthigt, sich hin und her zu bewegen. Das Maß der Schräge der

Scheibe bedingt die Größe der Längsbewegung und also die Breite

der Einschnitte. Um dies verschieden zu machen, kann die Scheibe

etwas beweglich aufgesteckt sein und. die

nöthige Stellung durch zwei Stützschrauben von einem auf der

Welle festen Arm aus erhalten; oder es kann auch die Bewegung

der beweglichen Nuß von der Welle durch eine Stellschraube

beliebig geändert werden, dann muß sich die Größe des Ausschubs

gleichfalls ändern.

Wenn die Säge die Einschnitte Figur 38

macht, so wird sie, wenn sie gut kreisrund ist, ganz richtig

arbeiten; wenn sie aber die Einschnitte Figur 39

macht, so wird sie denselben Fehler zeigen, welchen die

Armstrong'schen Maschinen haben, nämlich die Grundflächen der

Einschnitte fallen etwas bogenförmig aus. Dem ist leicht

abzuhelfen; es genügt, an das sich drehende Sägeblatt eine Feile

anzuhalten und es auf diese Weise etwas elliptisch zu machen,

dann werden auch die Grundflächen gerade. Man hätte also

zweckmäßiger Weise sich zweierlei Sägeblätter zu halten, ganz

kreisrunde und ganz wenig elliptische, um richtige Einschnitte

sowohl bei Zapfen als bei Zinken zu erhalten.

Es erscheint allerdings die Befestigung der Säge etwas

gekünstelt, aber es ist immerhin in der Hamilton'schen Anordnung

das gestellte Problem in ziemlich einfacher Weise gelöst. (Deutsche Industriezeitung, 1876 S. 73.)

Tafeln