| Titel: | Faure und Kessler's Platinschale. |

| Autor: | Friedr. Bode |

| Fundstelle: | Band 220, Jahrgang 1876, Nr. , S. 334 |

| Download: | XML |

Faure und Kessler's

Platinschale.

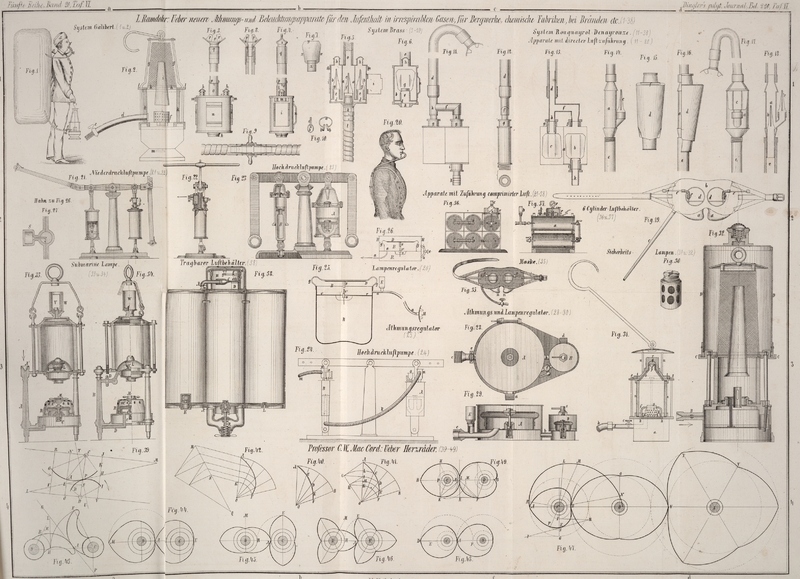

Mit Abbildungen auf Taf. V [a.

b/1].

Faure und Keßler's Platinschale.

Engineering bringt in seiner Nummer vom 25. Februar d.

I. neben einer Beschreibung der Platinschalen von Faure und Keßler zum Concentriren von Schwefelsäure auf 66°

B. auch den interessanten Auszug der Verhandlungen eines

Processes, welcher wegen des Schalenapparates zwischen den

Erfindern und dem englischen Fabrikanten H. Wallace in Battersea zum Austrage

gekommen und zu Gunsten der Ersteren entschieden worden ist. Ich

füge der Beschreibung des Apparates diejenigen Bemerkungen aus

jenen Verhandlungen bei, welche die Construction des Apparates

betreffen. Die frühere Anordnung der Schalen kann hier

übergangen werden, da dieselben von mir in diesem Journal (*1874

211 26) *1874 213 204) bereits beschrieben

sind.

Figur 10 zeigt einen Längenschnitt von zwei zu einander

gehörigen Schalen, Figur 11

einen Querschnitt der neuern Anordnung; Figur 12

gibt eine perspectivische Ansicht zweier wiederum etwas

abweichend bedeckter Schalen; Figur 13

veranschaulicht die Verbindung zwischen Schale und Bleikranz.

Diese letztere Figur ist den Proceßverhandlungen beigegeben. Man

sieht aus den Schnitten, daß die flachen Schalen a frei über dem Feuer hängen und sich

auf einen eisernen Ring k stützen,

welcher auf der Oberkante des Mauerwerkes n liegt (die Buchstaben beziehen sich auf Figur

13). Jede Schale ist völlig eingeschlossen von einer

bleiernen Glocke f. Die in den

Schnitten dargestellten Schalen haben ca. 72cm

Durchmesser und 13cm Tiefe; die Oberkante der

Schale ist abwärts gekrempt. Unter der Umkrempung befindet sich

ein bleierner ringförmiger Wulst c,

welcher die Innenkante eines flachen kreisförmigen Bleikranzes

abgibt. Der äußere und obere Theil dieses Kranzes hat zwei

concentrische Flanschen, die bei p

einen Wasserverschluß bilden, in welchen die innen hohle Glocke

f eintaucht. Der ganze Bleikranz, in

welchen sich schwache Destillatsäure d ansammelt, deren Standhöhe sich nach der Höhe des

Ablaufröhrchens g richtet, ist durch

zwei eiserne Ringe i und m unterstützt; davon befindet sich i auf verstellbaren Trägern l, während m

durch im Mauerwerk sitzende Keile gehalten wird. Die Glocken

haben für die obigen Schalen 1m,05 äußern Durchmesser und

besitzen in drei Absätzen ringförmige Wassermäntel. Zwischen

jedem Absatz ist um die Glocke zur Versteifung ein eisernes Band

gelegt; an diesen sind auch die Stücke angebracht, welche die

Bänder mit verticalen Trägern verbinden, die die schwebende

Glocke tragen.

Die Höhe des cylindrischen Theils der Glocke ist 1m,30;

sie endigt in einem kurzen conischen Stück mit einer rohrartigen

Oeffnung, um welche ein hydraulischer Verschluß gebildet ist. In

letztern taucht das Rohr, welches die etwa noch nicht

condensirten Dämpfe nach den Bleikammern abführt.

Mit Hilfe eines Dampfstrahles, der in dieses Rohr eingeblasen

wird, ruft man ein Ansaugen von Luft hervor, welche zwischen der

Umkrempung der Schale a und dem

Wulst c unter die Glocke tritt und

die Dämpfe aus derselben verdrängt. Ein Strahl Wasser läuft

fortwährend auf den obern Theil der Glocke und geht von da nach

und nach in die drei Wassermäntel. Der Auslauf g für die Destillatsäure ist in solcher

Weise angeordnet, daß die Unterkante des umgekrempten

Schalentheils noch einen hydraulischen Verschluß bilden kann

— derart jedoch, daß die Höhe der Säureschicht nur gering

ist und der Dampfstrahl eine solche Verdünnung hervorbringen

kann, daß die äußere Luft durch den Verschluß hindurch doch noch

in die Glocke dringt.

Die obere Schale steht 12cm höher als die untere, und

ein Platinrohr gibt aus jener die Säure in diese ab. Ebenso

fließt die concentrirte Säure durch ein Platinrohr in den Kühler

ab. Die Leistung der Schalen ist 6100k 66°-Säure in 24

Stunden; der Kohlenaufwand zur völligen Concentration ist 12k,5

pro 50k 66°-Säure.

Die perspectivische Ansicht Figur 12

zeigt eine etwas abweichende Anordnung der Glocken und eine

Uebersicht der ganzen Einrichtung. Hier sind b die viel niedriger gehaltenen Glocken

mit den conischen Enden a., oberhalb

derselben die Wasserverschlüsse d

mit den Abführungsrohren e,

unterhalb derselben der hydraulische Verschluß c des Bleikranzes. Es sind ferner f die eisernen Träger der hier (im

cylindrischen Theile) nur 41cm hohen Glocken, g die Unterstützungen des Bleikranzes,

h ein Topf mit der heißen

60°-Säure aus den Pfannen, n

der Kühler für heiße concentrirte Säure, m ein Sammelgefäß, aus welchem abgezogen wird.

Der in Figur 12

dargestellte Apparat leistet 7140k 66°-Säure in 24

Stunden, und seine Schalen haben jede 76cm Durchmesser.

Friedr. Bode.

Tafeln