| Titel: | Valet's totalisirendes Dynamometer. |

| Autor: | F. H. |

| Fundstelle: | Band 220, Jahrgang 1876, Nr. , S. 399 |

| Download: | XML |

Valet's totalisirendes

Dynamometer.

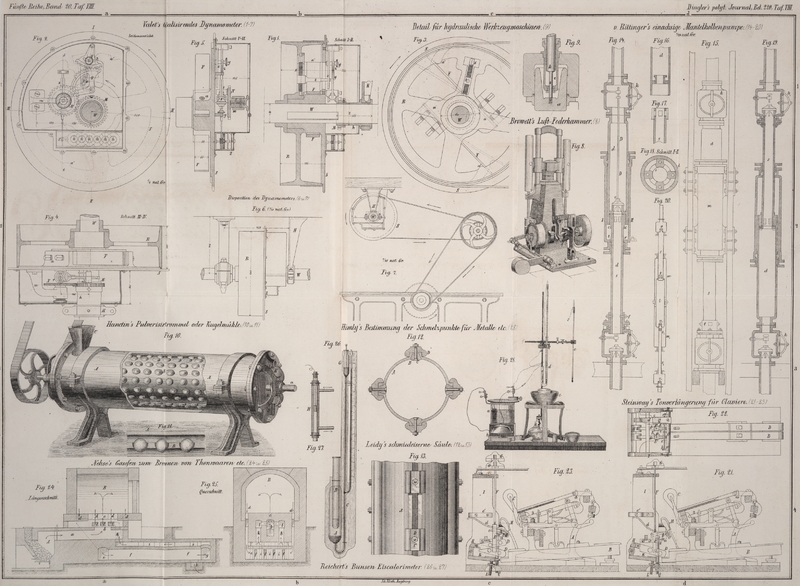

Mit Abbildungen auf Taf. VIII [a

b/1].

Valet's totalisirendes Dynamometer.

Die bisher bekannten Dynamometer sind im allgemeinen zu

continuirlichen Arbeitsmessungen nicht geeignet; nur jene,

welche ein Diagramm liefern, machen hiervon dann eine Ausnahme,

wenn die Bewegung des Papierstreifens nicht durch ein besonderes

Uhrwerk erfolgt, sondern von der zu untersuchenden Maschine

selbst abgeleitet wird. Die Berechnung der gesammten und

mittlern Arbeit aus einem der artigen Diagramm

erfordert jedoch nicht nur Sachkenntniß, sondern sie ist auch

umständlich und zeitraubend und für den allgemeinern Gebrauch

unzulänglich. Da nun die Durchführung continuirlicher

Arbeitsmessungen namentlich dort, wo es sich um Abgabe von

motorischer Kraft seitens eines Etablissement an andere, oder

überhaupt um Erlangung genauer Durchschnittszahlen des

Kraftconsums von Maschinen oder Transmissionen handelt, mehr als

wünschenswerth erscheint, so sind auch hierzu geeignete

Apparate, welche eine genaue und leichte Ueberwachung gestatten,

immerhin zum Bedürfniß geworden. Diesem hat denn auch Decher in München schon vor einigen

Jahren durch Construction eines totalisireuden Dynamometers

abzuhelfen gesucht, welches, unter dem gleichzeitigen Einfluß

von Kraft und Geschwindigkeit stehend, direct die übertragene

Arbeit, resp. eine derselben proportionale Größe an einem

Zählwerk abzulesen gestattete. Unseres Wissens wurde die Idee

Decher's bis jetzt jedoch weder

praktisch verwerthet, noch irgendwo publicirt, und aus diesem

Grunde erscheint die Selbstständigkeit der Erfindung eines

andern totalisirenden Dynamometers durch J. Valet in Paris kaum fraglich, obwohl

dasselbe im Princip mit der Construction Decher's fast vollkommen übereinstimmt; das

Prioritätsrecht gebührt dem deutschen Erfinder.

Bei dem in den Figuren 1

bis 7 nach

Armengaud's Publication industrielle,

vol. 22 p. 407 pl. 46 wiedergegebenen Valet'schen Dynamometer wird die an einer

Scheibe auftretende Umfangskraft ähnlich dem Dynamometer von Neers (*1868 189 433) und

namentlich dem von Herder> in

Schaffhausen (Praktischer Maschinenconstructeur, 1870 S. 354)

zur Spannung bezieh. Biegung von Federn benützt, um in deren

Deformationsgröße ein Maß der ihr direct proportionalen

biegenden Kraft zu besitzen. Zu diesem Zwecke sind zwischen

geeigneten Angüssen a einer Scheibe

S durch Klemmschrauben zwei

Blattfedern F eingespannt, welche

sich mit ihren freien Enden gegen entsprechende Angüsse a′ einer Riemenscheibe R legen. Diese sitzt lose auf der Nabe

der auf der Welle W aufgekeilten

Scheibe S, und wird somit die

Bewegung der vom Motor bethätigten Welle W erst dann durch den Riemen auf die zu prüfende Maschine

übertragen, wenn der hierzu nöthige Kraftaufwand eine Biegung

der Federn veranlaßt hat, welche ein Maß der Umfangskraft an der

Riemenscheibe ist und durch die hierbei eintretende relative

Bewegung der Scheiben R und S gegen einander ausgedrückt wird.

Da nun die Scheibe R einen Stift t trägt, welcher in eine an der letztern

aufgehängte Coulisse c greift, so

muß mit der gegenseitigen Verstellung der beiden Scheiben auch

die Coulisse einen entsprechenden Ausschlag aus ihrer

Anfangslage machen. Dieser Ausschlag wird durch ein mit der

Coulisse verschraubtes Zahnsegment z

auf einen verzahnten Quadranten q

übertragen, der mit einem gegabelten Arm den eingedrehten Hals

einer kleinen Frictionsrolle r

umfaßt und denselben somit auf dem vierkantigen Theil der

Antriebsspindel s eines Zählwerkes

Z verschieben kann. Gegen die

Frictionsrolle r wird durch eine

Feder f eine Frictionsscheibe N gedrückt, welche in einem auf der

Festscheibe S aufgeschraubten

Ständer m gelagert ist. Der gezahnte

Rand dieser Frictionsscheibe steht im Eingriff mit einem

gleichgroßen Zahnrad M, welches auf

die Hülse h eines besondern

Hängarmes H aufgeschraubt ist, also

beständig in Ruhe bleibt. Bei jedesmaliger Umdrehung der Scheibe

S wird somit die Frictionsscheibe

N in Folge ihrer Planetenbewegung um

das Zahnrad M ebenfalls eine

Umdrehung machen, und diese wird mit entsprechender Uebersetzung

durch die Frictionsrolle r auf das

Zählwerk übertragen.

Die Uebersetzungsgröße, also auch die Tourenzahl der

Zählwerkspindel s hängt aber außer

von dem constanten Durchmesser der Frictionsrolle auch noch von

derem radialen Abstande vom Mittelpunkt der Frictionsscheibe N ab, und da sich dieser, wie früher

erörtert wurde, mit der Biegung der Federn F, d. h. mit der Umfangskraft an der

Riemenscheibe R in directem

Verhältniß ändert, so folgt, daß die Tourenzahl der

Zählwerkspindel s sowohl der

Tourenzahl der Riemenscheibe, als auch der an ihr auftretenden

Umfangskraft gleichzeitig und direct proportional ist, und daß

somit das Zählwerk wirklich die übertragene Arbeit

registrirt.

Sollen bei Benützung des Apparates keine Unrichtigkeiten

eintreten, so darf bei der Maximalspannung der Federn F die Frictionsrolle r nicht etwa über den Rand der

Frictionsscheibe N hinausgeschoben

werden können, anderseits muß sie bei unbelasteten Federn genau

den Mittelpunkt der Frictionsscheibe berühren. Da nun die

Federung außer von der biegenden Kraft auch noch von den

Dimensionen der Federn und ihrem Material abhängig ist, so ist

eine Einrichtung nothwendig, welche die Erzielung gleicher

linearer Verschiebungen der Frictionsrolle bei verschiedenen

Ausschlagswinkeln der Riemenscheibe R gegen die Scheibe S und

außerdem ein genaues Einstellen der Frictionsrolle ermöglicht.

Zu diesem Zwecke ist der Stift t

mittels einer Schraube x radial

verstellbar und ferner die Verbindung der Coulisse c mit dem Zahnsegment z durch eine Klemmschraube y hergestellt, welche in der Coulisse

befestigt ist und vor dem Festklemmen eine gewisse Drehbarkeit

des sie mit einem Schlitz umgreifenden Zahnsegmentes z gestattet.

Um einer zu starken Anspannung und dadurch einem Bruch der Federn

F vorzubeugen, sind zwischen den

Scheiben R und S geeignete Anschläge angebracht, welche

die relative Bewegung der beiden Scheiben zu begrenzen haben.

Endlich gehört zu den Sicherheitsvorrichtungen des Apparates

noch ein Gesperre g auf der

Zählwerkspindel, welches verhindert, daß ein etwaiges

Zurückdrehen der Riemenscheibe auf das Zählwerk übertragen

wird.

Vor Verwendung des Apparates ist die zu registrirende Arbeit erst

schätzungsweise zu bestimmen, um eine geeignete Wahl der Federn

treffen zu können; darauf wird die Tourenzahl des Zählwerkes für

irgend eine bestimmte Tourenzahl der Riemenscheibe und eine

entsprechende Umfangskraft empirisch ermittelt, indem man um die

Riemenscheibe eine Schnur legt, an diese Gewichte hängt und beim

Fallen der letztern die Tourenzahl der Riemenscheibe und die

Angabe des Zählwerkes controlirt. Aus den erhaltenen Größen

lassen sich die einer Zählwerkseinheit entsprechenden

Pferdestärken leicht ermitteln.

Es sei um der Umfang der Riemenscheibe, Pk die

bei dem Versuch angewendete Umfangskraft an derselben und n ihre

Tourenzahl, während das Zählwerk, welches im unbelasteten

Zustande der Federn auf Null eingestellt war, N Einheiten

angibt; dann ist die ganze verrichtete Arbeit Ae =

u P n/75, die

einer Zählwerkseinheit entsprechende Arbeit also E = u P n/75 N.

Mit dieser Einheit ist das jedesmalige Ergebniß des

Dynamometerzählwerkes einfach zu multipliciren und durch die

Secundenzahl der Arbeitsdauer zu dividiren, um die mittlere

Arbeit pro Secunde in Pferdestärken zu erhalten. Für N′

vom Zählwerk nach t Secunden angegebene Einheiten ist die mittlere

Arbeit A′ = E N′/t.

Die Riemenscheibe habe beispielsweise einen Umfang von 2m, an

die Schnur werde ein Versuchsgewicht von 60k

gehängt, und die Zählwerksablesung ergebe nach 50 Touren der

Riemenscheibe die Zahl 4; dann wäre Textabbildung Bd. 220, S. 401 Das Dynamometer werde nun durch 10 Stunden zur

Kraftmessung benützt, wobei durch das Zählwerk 2160 Touren

angegeben werden; die übertragene Arbeit pro Secunde wäre dann

Textabbildung Bd. 220, S. 401

Das Dynamometer dürfte sich in jedem einzelnen Falle leicht so

justiren lassen, daß E ziffermäßig nicht zu complicirt

ausfällt, was mit Rücksicht auf spätere Controlrechnungen

wünschenswerth erscheint. Den Dienst wird dasselbe nur dann

versagen, wenn die Kraftübertragung über die zulässige

Federspannung hinausgeht, wenn sich also die früher erwähnten

Anschläge der beiden Scheiben R und

S gegen einander legen. In diesem

Falle kann natürlich das Zählwerk blos jene Arbeitsmenge

angeben, welche bei irgend einer Tourenzahl der durch die

Anschläge bestimmten Maximalumfangskraft entspricht; ein

allfallsiger Ueberschuß bleibt ungezählt. Man wird indeß in

jedem solchen Falle aus den gemachten Beobachtungen bald

herausfinden, ob sich die Kraftentnahme immer an dieser obern

Grenze bewegt und entsprechenden Falles durch Anwendung

stärkerer Federn abhelfen.

Ein Beispiel der Anordnung des Dynamometers bei seiner Benützung

ist in Figur 7

veranschaulicht. Von dem auf die Transmissionswelle aufgekeilten

Dynamometer wird mittels Riemen zunächst ein Deckenvorgelege und

von diesem die zu prüfende Maschine (hier eine Kreissäge)

angetrieben.

F. H.

Tafeln