| Titel: | Rittinger's einachsige Mantelkolbenpumpe. |

| Fundstelle: | Band 220, Jahrgang 1876, Nr. , S. 408 |

| Download: | XML |

Rittinger's einachsige

Mantelkolbenpumpe.

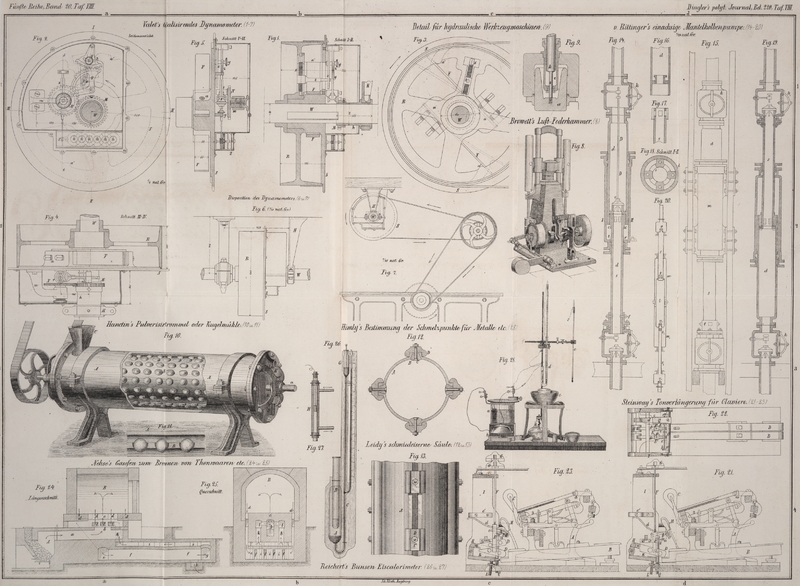

Mit Abbildungen auf Taf. VIII [d/1].

Rittinger's, einachsige

Mantelkolbenpumpe.

Nachstehend ist die Detailconstruction der v. Rittinger'schen

Pumpe beschrieben, wie sie vom Bergverwalter Max Kraft (Oesterreichische Zeitschrift

für Berg- und Hüttenwesen, 1875 S. 431) nach den

unmittelbaren Angaben v. Rittinger's

im J. 1871 für den Tunner-Schacht bei Leoben durchgeführt

wurde.

Wie aus Fig. 14

und 16 zu

ersehen, besteht die Pumpe in der Hauptsache aus dem größern

Mönchrohre d, aus dem kleinern

Mönchrohre s und aus dem über beide

geschobenen Mantel m; an das erstere

ist gleich der Sitz für das Druckventil, an das letztere, wie

aus Fig. 17

und 18

ersichtlich, sind vier Leisten angegossen. Diese Leisten sind

der Länge nach behufs Aufnahme der Befestigungsbolzen

durchlöchert, und diesen Durchbohrungen entsprechen ebenso viele

Löcher in dem gußeisernen Kranz, welcher den Ventilsitz mit dem

Mönchrohre d verbindet; zwischen den

Leisten des Mönchrohres s sind vier

Oeffnungen ausgespart, welche den Raum innerhalb dieses Rohres

mit dem Raume t im Mantel m verbinden.

Bei der Construction dieser Pumpe mußte die Montage sehr in

Berücksichtigung gezogen werden; dieselbe muß folgendermaßen

vorgenommen werden: Nachdem der Ventilkasten k fixirt und mit dem Mönchrohre d verbunden ist, müssen die vier

Befestigungsbolzen c eingelegt

werden; hierauf wird das Druckventil v durch das Mannloch von k auf

seinen Sitz gebracht und dann die Verbindung von s mit d

dadurch bewerkstelligt, daß man die Bolzen c durch die Löcher der vier Leisten am

Mönchrohre s durchsteckt und mit

Keilen fest anzieht. Um nun den Mantel m über die beiden Mönchrohre schieben zu können, darf s an seinem untern Ende weder eine

Flansche, noch sonst einen Vorsprung besitzen, und wurde daher

zur Verbindung von s mit dem

Saugventilkasten k1 die in Figur 14

dargestellte Construction gewählt. Es wird nämlich nach

vorläufiger Fixirung des über die beiden Mönchrohre geschobenen

Mantels m auf das untere Ende des

abgedrehten Mönchrohres s ein genau

ausgebohrter, mit einer Flansche versehener Muff f, welcher zugleich als Stopfbüchse

fungirt, aufgezogen, durch vier Schrauben befestigt und sodann

ebenfalls mittels Schrauben mit dem Saugventilkasten verbunden,

welcher zu diesem Zwecke an seiner Oberfläche einen Kranz mit

Ansätzen angegossen erhält. Das Zusammenpressen der Dichtung

geschieht durch Anziehen der Schrauben und Unterkeilen der

Auflagstatzen des Ventilkastens.

Reparaturen an den Ventilen können, wie gewöhnlich, durch die

Mannlöcher der betreffenden Kästen vorgenommen werden; behufs

einer Reparatur an den Verbindungsbolzen c muß der Mantel m bis zum

Muff f herabgeschoben werden,

weshalb auch der Abstand des Muffes von den betreffenden Bolzen

größer sein muß als die Länge des Mantels m. Um die untere Stopfbüchse des Mantels m vor Verschmundung zu bebewahren,

dürfte es vielleicht angezeigt sein, den in der Zeichnung

punktirten, scharf einspringenden Ring r an den Mantel anzugießen und denselben mit einem

Ablaßhahn zu versehen.

Bezeichnet:

D1

den innern Durchmesser des Mantels m,

D den äußern Durchmesser des größern

Mönchrohres d,

d den äußern Durchmesser des kleinern

Mönchrohres s, so ergibt sich der

wirksame Querschnitt des Mantelkolbens:

(D12

- d2) π/4 - (D12

- D2) π/4 = (D2 - d2) π/4.

Dieser Querschnitt ist daher von dem innern Durchmesser des

Mantels unabhängig, ganz wie bei den Plungerpumpen, wo der

wirksame Querschnitt ebenfalls blos vom äußern Durchmesser des

Plungers und nicht vom Innern des Cylinders abhängig ist. Diese

Mantelkolbenpumpe ist daher nichts anderes als eine

Plungerpumpe, deren Plunger mit ringförmigem Querschnitt fix und

deren Cylinder (Mantel) beweglich ist, wie denn jede Druckpumpe

hierdurch zu einer Hubpumpe wird.

Ist ferner:

m die Wassermenge pro Secunde,

C die Geschwindigkeit des Wassers in

den Steigröhren,

c die Geschwindigkeit des

Mantelkolbens,

d1

innerer Durchmesser der Saug- und Steigröhren, so ist, da wir es

mit einer einfachwirkenden Pumpe zu thun haben:

30 d12π/4 C = 60 m oder d12π/4 C = 2 m

Da der innere Durchmesser des kleinen Mönchrohres s, um denselben möglichst zu reduciren,

gleich dem Durchmesser der Steig- und Saugröhren genommen werden

kann, so erhält man dessen äußern Durchmesser durch

Hinzuschlagen der doppelten Wandstärke δ, welche mit dem

innern Durchmesser zunimmt und nach den gewöhnlichen Regeln,

entsprechend dem Drucke der Wassersäule, berechnet werden muß.

Zur Bestimmung des äußern Durchmessers des größern Mönchrohres

d hat man die Gleichung:

Textabbildung Bd. 220, S. 410

v. Rittinger construirte dieselbe

Pumpe auch als Druckpumpe einfach durch Umkehrung des ganzen

Systems, wie aus Figur 19

ersichtlich; das größere Mönchrohr d

kommt nach abwärts und das Saugventil in den Kasten k, das kleinere Mönchrohr s nach aufwärts und wird an dessen

oberstem Ende im Kasten k1 das Druckventil angebracht,

während das Ventil v im Mönchrohre

d wegfällt. Diese Anordnung dürfte

jedoch nicht sehr vortheilhaft sein, da bei derselben das

Druckventil bedeutend höher zu liegen kommt, wodurch sich die

Saughöhe vergrößert, und weil bei erhöhtem Druck der

Wasserverlust durch zwei Stopfbüchsen bedeutender wäre als bei

den mit einer Stopfbüchse arbeitenden Plungerpumpen.

Die einachsige Mantelkolbenpumpe läßt sich jedoch auch als

doppeltwirkende Pumpe construiren, wie Figur 20

zeigt, nur muß dann das oben befindliche Mönchrohr s der Druckpumpe einen größern

Durchmesser erhalten als das unten befindliche s1 der

Hubpumpe.

Die Wirkungsweise ist nun folgende: Beim Niedergehen der beiden

Mantelkolben und m und m1,

welche durch eine gemeinschaftliche Stopfbüchse verbunden sind,

saugt der untere durch das Saugventil v1 und durch die

Oeffnungen bei t1, während der obere das seinem

wirksamen Querschnitte entsprechende Wasserquantum nach aufwärts

durch die Oeffnungen t und durch das

Druckventil v drückt; beim Aufgange der beiden Mantelkolben ist die

Wirkung verkehrt, der obere Mantel saugt durch das

gemeinschaftliche als Saug- und Druckventil fungirende Ventil

v0,

während der untere Mantel gleichzeitig durch dasselbe Ventil die

Wässer hebt. Würden nun die wirksamen

Querschnitte der beiden Kolben gleich sein, so wäre die Pumpe

blos eine einfachwirkende, da das gesammte von dem untern Mantel

gehobene Wasserquantum vom obern Mantel angesaugt, und erst beim

nächsten Spiel von der Druckpumpe weiter gehoben würde; sind

jedoch die beiden Kolben so construirt, daß der untere mehr

hebt, als der obere ansaugen kann, d. h. hat der untere einen

größern wirksamen Querschnitt als der obere, so wird die Pumpe

doppeltwirkend.

Die Dimensionen können nun so gewählt werden, daß immer das

gleiche Quantum Wasser gehoben oder gedrückt wird, und dies wird

dann der Fall sein, wenn die Hubpumpe doppelt so viel Wasser zu

fassen im Stande ist als die Druckpumpe; es wird dann das von

der Hubpumpe angesaugte Wasserquantum beim Aufgange

der gekuppelten Mantelkolben zur Hälfte durch das Ventil v gehoben, während beim Niedergange

genau dieselbe Wassermenge von der Druckpumpe durch das Ventil

v befördert wird.

Bezeichnet:

D den äußern Durchmesser des

gemeinschaftlichen Mönchrohres l,

d den äußern Durchmesser des

Mönchrohres s,

d1

den äußern Durchmesser des Mönchrohres s1,

c die Geschwindigkeit der

Mantelkolben m und m1 pro

Secunde, so haben wir, wenn die Pumpe stets das gleiche Quantum

Wasser abgeben soll:

(D2

- d12) π/4 c = 2 (D2 - d2) π/4 c,

Textabbildung Bd. 220, S. 411

Der Wasserverlust durch die Stopfbüchsen ist hier, trotzdem drei

vorhanden sind, um nichts größer, da beim Niedergange etwas

Wasser aus dem obern Mantel in den untern gedrückt, dasselbe

Quantum jedoch beim Aufgange wieder denselben Weg zurück

befördert wird. Um dieses Wasserquantum zu vermindern, könnte

die mittlere gemeinschaftliche Stopfbüchse mit eingedrehten

Rinnen versehen werden.

Tafeln