| Titel: | Neuere Athmungs- und Beleuchtungsapparate für den Aufenthalt in irrespirablen Gasen und unter Wasser, für Bergwerke, chemische Fabriken, bei Bränden u. s. w.; von L. Ramdohr. |

| Autor: | L. Ramdohr |

| Fundstelle: | Band 220, Jahrgang 1876, Nr. , S. 417 |

| Download: | XML |

Neuere Athmungs- und

Beleuchtungsapparate für den Aufenthalt in irrespirablen Gasen und

unter Wasser, für Bergwerke, chemische Fabriken, bei Bränden u. s.

w.; von L.

Ramdohr.

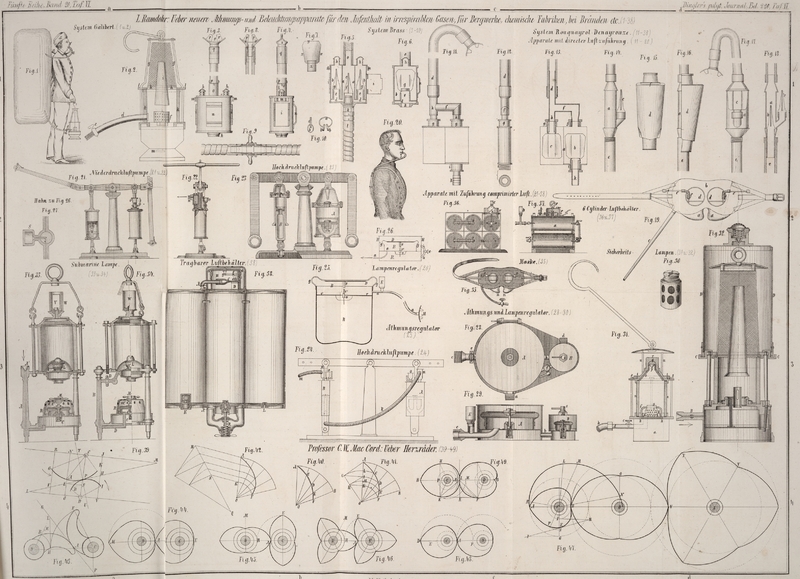

Mit Abbildungen auf Taf. VI [a.d/1].

(Schluß von S. 366 dieses

Bandes.)

Ramdohr, über neuere Athmungs- und

Beleuchtungsapparate.

Die Sicherheitslampe mit Zuführung von

comprimirter Luft unterscheidet sich von der gewöhnlichen

Sicherheitslampe im Wesentlichen nur durch das

Luftzuführungsrohr und eine Vorrichtung, welche den

Verbrennungsproducten nur dann den Austritt gestattet, wenn im

Innern der Lampe ein bestimmter Ueberdruck gegen den der

umgebenden Atmosphäre vorhanden ist. Figur 31

[d/3] zeigt eine bewährte

Construction dieser Lampe. Sie besteht aus drei durch Gewinde

unter einander verbundenen Theilen, ist aus Messing hergestellt

und etwa 23cm hoch.

Der Untertheil a ist der Oelbehälter,

welcher mit Petroleum oder Schieferöl zu füllen ist (Rüböl läßt

zu bald den Docht verkohlen, und ein Putzen des Dochtes ist

während des Brennens nicht möglich). Ein etwa 3m

langer Schlauch b schließt sich an

den Regulator an und mündet in die Röhre d, welche mittels der Schraube c in ihrem Querschnitte nach Bedarf verengt, jedoch nie

ganz verschlossen werden kann. Ueber dem obern Ende dieser Röhre

befindet sich das halbcylindrische Stück e, das dazu dient, die heraufströmende Luft nach beiden

Seiten zu vertheilen; f ist eine

aufgeschraubte Haube, g ein Brenner

wie bei jeder Schieferöllampe, h der

Dochtsteller, i Luftlöcher, k das Gewinde, auf welches sich der

mittlere Theil der Lampe aufschraubt. Dieser besitzt bei l einen starken, mit einem Metallnetze

n überzogenen, oben und unten mit

Tucheinlagen gedichteten Glascylinder; an demselben ruht der

Metallconus o, der oben durch das

Ventil p geschlossen ist. Dieses

hebt sich, wenn die Luft in der Lampe eine gewisse Pressung hat,

und gestattet so den Verbrennungsgasen Abzug. Damit in diesem

Falle nicht Funken mitgerissen werden, sind die Drahtnetze q und r

vorhanden. Will man die Lampe zerlegen, so sind die sechs

Schrauben s zu lüften. Mittels des

Gewindes t wird der oberste Theil

der Lampe befestigt, welcher mit einem Haken zum Transport der

Lampe und vier Stäben u zum Schutz

der Drahtnetze versehen ist.

Die Herrichtung der Lampe geschieht in guten Wettern, und wenn

der Arbeiter bereits durch den Apparat athmet. Vor allem

verbindet man den Untertheil der gefüllten Lampe

mit dem Regulator. Man schraubt die Haube f ab, stellt den Docht genau auf die Höhe der Dille wie

bei jeder Schieferöllampe, gibt mittels der Luftkammer m Druck auf die Gummihaube des

Lampenventiles, worauf Luft nach der Lampe zu strömen beginnt,

und zündet nun letztere an. Ist dies geschehen und ist die Größe

der Flamme mittels des Dochtstellers regulirt, so schraubt man

die Haube und den Obertheil der Lampe auf. Die Lampe brennt

ruhig, hell und ohne Geruch; ist die Flamme zu lang, so dreht

man die Schraube c; hinauf und

umgekehrt; denn je mehr Luft zuströmt, desto mehr verkürzt sich

die Flamme. Soll die Lampe erlöschen, so braucht man nur die

Bewegung des Regulatorventiles durch Lüftung der Schraube s aufzuheben.

Eine andere Construction zeigt die in Figur 32

[d/3] abgebildete Sicherheitslampe.

Letztere kann zeitweise auch ohne künstliche Luftzuführung

benützt werden und unterscheidet sich dann durch nichts

Besonderes von der gewöhnlichen Müseler-Lampe. Das

Luftzuführungsrohr B ist, wie bei

der soeben beschriebenen Lampe, mit einer Stellschraube

versehen, mittels deren der Querschnitt des Rohres zwar

verkleinert, aber niemals gänzlich verschlossen werden kann. Bei

C kann die luftdicht gearbeitete

Metallhaube D ebenfalls luftdicht

aufgesetzt werden. Sie enthält in ihrem obern Theile einen

Messingaufsatz mit einem leichten Ventilkegel, welcher in seinem

Sitze durch eine schwache Platinfeder so lange festgehalten

wird, bis ein Ueberdruck im Innern der Lampe die

Verbrennungsproducte zwingt, durch Hebung des Ventiles sich

einen Weg ins Freie zu suchen. Zu größerer Sicherheit ist die

Ausströmungsöffnung durch ein Drahtnetz überdeckt.

Im Anschluß an die Beschreibung der Sicherheitslampen haben wir

mit einigen Worten der submarinen

Lampen derselben Constructeure um so mehr zu gedenken, als

diese Lampen in neuerer Zeit nicht nur bei den eigentlichen

Taucherarbeiten, sondern auch bei wichtigen, früher

unausführbaren Arbeiten unter Wasser in den Grubenbauen

Verwendung gefunden haben. Die Figuren

33 und 34 [a/3] zeigen diese Lampe mit eigenem

Luftdruckregulator. Zweck dieser Anordnung ist, den Arbeiter

unter Wasser möglichst frei beweglich und von Hilfsapparaten

unbelästigt zu machen, welche man ihn bei andern Arbeiten ohne

Nachtheil auf dem Rücken tragen lassen darf.

Die ganze Lampe setzt sich aus dem eigentlichen

Beleuchtungsapparat und dem Luftdruckregulator zusammen. Der

erstgenannte Theil besteht aus einer einfachen Petroleumlampe

mit flachem Docht und ohne Cylinder, welche innerhalb eines

zwischen zwei starken Metallplatten luftdicht eingefügten starken

Glascylinders brennt. Die obere Platte ist haubenförmig

gestaltet und mit einem cylindrischen, oben offenen Aufsatz W versehen, innerhalb dessen ein

Lippenventil V aus Gummi sich

befindet, welches unter dem auf dasselbe einwirkenden

Wasserdruck geschlossen ist und sich nur dann öffnet, um

Verbrennungsproducte austreten zu lassen, wenn die Spannung der

letztern im Innern der Lampe den ihm entgegenwirkenden

Wasserdruck übersteigt.

Der untere Theil der Lampe besteht aus einem aus drei Metallfüßen

zusammengesetzten Gestell, zwischen welchem der

Luftdruckregulator angebracht worden ist. In den hohlen Fuß A tritt bei A′ die comprimirte Luft ein und gelangt in das

Reservoir C. Ueber demselben

befindet sich, wie bei allen andern Regulatoren, die durch eine

Gummihaube geschlossene und durch das bekannte Ventil mit dem

Raume C communicirende Luftkammer,

umgeben von dem ebenfalls bekannten Gehäuse R. Letzteres ist aber, abweichend von

der Einrichtung des gewöhnlichen Lampenregulators, mit einer

Anzahl von Oeffnungen und außerdem mit einer Schraube M versehen, welche mittels einer

Spiralfeder auf den beweglichen Deckel der Luftkammer einwirkt

und den Zweck hat, daß auch schon außerhalb des Wassers der

Flamme ein Luftstrom zugeführt werden kann. Dies ist

erforderlich, um die Lampe anzünden zu können. Sobald dies

geschehen ist und der Arbeiter in das Wasser geht, tritt

letzteres durch die in R

angebrachten Oeffnungen in den Raum C′ und wirkt auf die Gummihaube und durch diese auf

das kleine Einlaßventil in derselben Weise wie die

atmosphärische Luft beim gewöhnlichen Lampenregulator. Es ist

einleuchtend, daß auch bei dieser Einrichtung der Flamme die

frische Luft mit einer Pressung zugeführt wird, welche von der

des umgebenden Mittels nur wenig verschieden ist. Die Wirkung

des Regulators hat mithin bei jeder beliebigen Tiefe unter dem

Wasserspiegel stets den gleichen Erfolg.

Aus der Luftkammer gelangt die Luft durch den hohlen Fuß B und das mit einem Hahn versehene Rohr

D zur Lampe L, bei welcher auf die sehr zweckmäßige Einrichtung

aufmerksam zu machen ist, daß dieselbe bis dicht unter den

Schlitz der Brennerkappe mit einer halbkugeligen Metallkapsel

überdeckt ist, in welche die frische Luft eintritt und so von

allen Seiten gleichmäßig durch den Brenner der Flamme zugeführt

wird.

Nebenapparate. Außer den bis jetzt

besprochenen Apparaten, welche das eigentliche Rettungs- und

Tauchermaterial bilden, ist noch eine Anzahl von Neben- oder

Hilfsapparaten erforderlich. Hierzu gehören

Luftleitungsschläuche, welche aus abwechselnden Lagen von Gummi

und starkem Leinen angefertigt, im Innern mit einer

Metallspirale versehen, von außen durch eine starke Leinwandhülle

geschützt sind und auf einen Haspel gewickelt aufbewahrt werden;

ferner das aus einer lockern Filzplatte bestehende Luftfilter,

welches gröbere Staubtheilchen zurückhält, bevor die Luft in den

Stiefel der Luftpumpe gelangt; Nasenklemmer, welche nur eben so

stark drücken, daß der Arbeiter nicht ein-, wohl aber von Zeit

zu Zeit durch die Nase ausathmen kann; endlich die Schutzbrille,

welche besonders in kohlensäurereicher Luft nothwendig ist, da

diese die Augen besonders stark angreift.

Die Brillengläser sind, wie Figur 35

[c/2] zeigt, in einer besondern

Maske angebracht, welche aus einem kleinem Luftkissen aus dünnem

Gummistoff besteht und durch den Schlauch s aufgeblasen werden kann. Die Maske, welche mittels

zweier Riemen um den Kopf geschnallt wird, legt sich überall

ganz luftdicht an. Sie trägt unten zwei steifere Ansätze n, welche als Nasenklemmer dienen. An

der innern Seite eines jeden Glases befindet sich eine kleine

weiche Bürste zum Abwischen des Glases, welche von außen mittels

einer durch eine kleine Stopfbüchse geführten schwachen Stange

o hin- und herbewegt werden

kann.

Die Taucherrüstung ist aus undurchdringlichem Stoff hergestellt

und endigt in einen metallenen Helm, welcher dicht mit der

Bekleidung verbunden ist, und in den sowohl das

Luftzuführungsrohr als auch das Sprachrohr einmündet. Letzteres

ist an seinem untern Ende durch ein Diaphragma aus Metallblech

geschlossen, welches wie ein künstliches Trommelfell wirkt und

die Schallwellen um so stärker zum Ohre trägt, je kräftiger der

Luftdruck ist. Außerdem trägt der Taucher Schuhe mit 10k

schweren Bleisohlen; er kann ferner noch mit besondern Gewichten

belastet werden und bis nahe an 30m unter den Wasserspiegel

hinabsteigen. Soll ein Arbeiter ohne Taucherrüstung unter Wasser

gehen, so braucht er sich nur mit dem Nasenklemmer und

Bleisohlen zu versehen; er trägt dann den Regulator auf dem

Rücken.

Die Behälter für die comprimirte Luft.

Wenn der Arbeiter nicht in directer Communication mit der

Luftpumpe bleiben kann, dann ist es, wie schon bemerkt,

erforderlich, ihm einen größern oder kleinern Vorrath an stark

comprimirter Luft mit auf den Weg zu geben. Die Lösung dieser

Aufgabe ist in so fern schwierig, als in der Herstellung

möglichst kleiner und bequem zu transportirender

Vorrathsbehälter einerseits, und in der Anforderung anderseits,

daß die dem Arbeiter mitgegebene Luftmenge ihn und seine Lampe

auf einen möglichst langen Zeitraum versorgen soll, zwei sehr

schwer zu vereinigende Factoren enthalten sind. Indeß liefert

die Firma Rouquayrol-Denayrouze die

Luftbehälter in drei verschiedenen Anordnungen, welche den

verschiedenen Verhältnissen und Bedürfnissen angepaßt

sind und sich in jeder Hinsicht vorzüglich bewährt haben. Es

werden entweder 6 kleinere Cylinder zu einer Batterie vereinigt,

oder es wird ein einziger größerer Behälter auf einem

Wagengestell fahrbar gemacht, oder endlich drei kleinere mit

einander verbundene Cylinder als Tornister auf dem Rücken

getragen.

Die Figuren

36 und 37 [c/2] zeigen die zuerst genannte

Vereinigung von 6 kleinern Cylindern zu einer Luftbatterie (wenn

dieser Ausdruck der Kürze halber gestattet ist). Die Cylinder

sind aus Gußstahlblech angefertigt, werden in einem eisernen

Gestell zusammengehalten und fassen jeder 1/30cbm,

zusammen also 20l comprimirte Luft. Nur einer

derselben, a, kann mit dem

Athmungsapparate in unmittelbare Verbindung gebracht werden,

während die fünf andern zur Reserve dienen. Die Cylinder stehen

durch starke Gummischläuche und Hähne unter einander in

Verbindung. Während der Füllung der Batterie sind sämmtliche

Hähne geöffnet, so daß sich der Druck auf alle Cylinder

gleichmäßig vertheilt. Ein am Cylinder a befindliches Manometer b

zeigt den Druck an, welcher am besten nicht über 25at

gesteigert werden sollte.

Da es unthunlich ist, einen so hohen Druck unmittelbar auf den

Athmungsregulator wirken zu lassen, so mußte der

Vertheilungscylinder a mit einem

besondern Regulator r versehen

werden, welcher dem oben bereits beschriebenen

Beleuchtungsregulator ganz ähnlich, außerdem aber mit einem

Manometer c ausgerüstet ist. Der auf

die Gummihaube wirkende Druck wird auch hier, wie beim

Lampenregulator, durch periodisches Oeffnen eines mit einem

kleinen Luftsack ausgestatteten Hahnes (vgl. Fig. 27

[a/2]) h

regulirt. Die comprimirte Luft verläßt diesen Regulator mit

einer sehr gleichmäßigen und geringen Spannung, welche, wie wir

bereits gesehen haben, durch den Athmungs- und den

Beleuchtungsregulator weiterhin bis auf die des umgebenden

Mittels reducirt wird, bevor sie zum Verbrauch gelangt. Wenn in

der ganzen Batterie die Spannung 5 bis 10at

beträgt, so zeigt, während der Arbeiter athmet und die Lampe

brennt, das Manometer c etwa 1at,5,

bei höhern Spannungen in der Batterie dagegen etwa 2at.

Die Luftbatterie kann auf einem Karren, Förderwagen o. dgl. bis

an den Ort ihrer Bestimmung geschafft, auch können während der

Arbeit durch einen zweiten Arbeiter an Stelle der leergewordenen

frisch gefüllte Cylinder eingeschaltet und so die

Rettungsarbeiten auf beliebig lange Zeiträume ausgedehnt werden.

Für gewöhnlich wird man, um eine nachtheilige Erhitzung der

Luftpumpe zu vermeiden, die Compression nicht über 20at

treiben.

Die Leistungsfähigkeit einer Batterie ergibt sich aus folgenden,

durch mehrfache Versuche festgestellten Zahlen. Ein

Batteriecylinder genügt für einen Mann nebst Lampe:

bei

5at

=

6

Minuten

bei

10

=

12

Minuten

bei

15

=

19

Minuten

bei

20

=

26

Minuten

bei

25

=

34

Minuten

Die soeben beschriebene Batterie zeigt einen Nachtheil, der ihre

Verwendung unter Umständen unbequem und selbst fraglich machen

kann, d. i. ein zu großes Volum. Bei mit leeren und gefüllten

Wagen oder andern Hindernissen angefüllten Förderstrecken ist

der Transport oft beschwerlich, wenn nicht unmöglich; ebenso

groß sind die Schwierigkeiten, wenn die Batterie auf Bremsbergen

(schiefen Ebenen) hinauf geschafft werden soll. Denayrouze hat deshalb später und mit

Erfolg einfache Luftreservoire von

30l Inhalt und inclusive des Fahrgestelles 65k

Gewicht eingeführt, welche für Mann und Lampe 45 bis 60 Minuten

ausreichen.

Die neueste Vervollkommnung besteht endlich in der Herstellung

eines tragbaren Tornisters, in welchem drei Luftcylinder aus Stahlblech derart vereinigt sind,

daß der mittlere als Vertheilungs-, jeder der beiden andern als

Vorrathscylinder dient. Ursprünglich war der mittlere Cylinder

nur mit einem Vertheilungsregulator versehen, und der Mann

hatte, außer dem Lufttornister, noch den gewöhnlichen Athmungs-

und Beleuchtungsregulator zu tragen. Um diese doppelte und bei

der Bewegung sehr hinderliche Inanspruchnahme des Arbeiters

möglichst zu vermeiden, hat Denayrouze schließlich einen ganz neuen, gleichzeitig oben

auf dem Tornister angebrachten Athmungsregulator construirt,

welcher kleiner ist als der sonst gebräuchliche

Athmungsregulator, dessen Größe nicht vermindert werden darf,

wenn das Athmen ohne Anstrengung erfolgen soll.

Der tragbare Luftbehälter ist in Figur 38

[a.b/3] abgebildet. Der oben auf dem

(mittlern) Vertheilungscylinder angebrachte Athmungsregulator

hat nur den Durchmesser dieses Cylinders. Unterhalb des letztern

befindet sich der Vertheilungsregulator R, welcher dem Athmungsregulator die Luft unter ermäßigtem

Druck durch das Rohr A zuführt.

Dieser endigt in ein Lippenventil C,

welches in der Luftkammer B sich

befindet, flach auf einen kleinen Bock D aufliegt und von oben durch eine kleine Metallwalze e zusammengedrückt, also geschlossen

wird. Diese Walze e bildet das eine

Ende eines Winkelhebels e f g, an

dessen anderm Ende g eine kurze

Stütze angreift, welche mit dem Mittelpunkte der Haube g fest verbunden ist. Im Zustande der

Ruhe nimmt der um f drehbare

Winkelhebel die in der Abbildung angegebene Lage, in welcher er

das Ventil C zusammendrückt, dadurch

ein, daß die bei der Montage des Apparates etwas nach unten

gezogene Gummiplatte das Bestreben hat, sich gerade zu spannen

und den Endpunkt g des Winkelhebels

nach oben zu ziehen. Bei jedem Athemzuge des Arbeiters findet

nun eine Luftverdünnung in der Luftkammer B und dadurch ein Herabziehen der obern Platte der

Gummihaube statt; dadurch wird der Winkelhebel bei g herabgedrückt, bei e gehoben und eine entsprechende Menge

frischer Luft tritt durch das Lippenventil C ein. — Bei K befindet sich das Ventil zur Füllung

des Lufttornisters und bei L eine

Verschraubung zur Befestigung eines Gummischlauches für ein

kleines Manometer, welches von dem Arbeiter in der Hosentasche

getragen wird und ihm über den im Tornister vorhandenen

Luftvorrath Auskunft gibt. Dieser neue Apparat wiegt nur 12k, ist

aus Stahlblech angefertigt und liefert für Mann und Lampe Luft

für 15 bis 20 Minuten. Dauert die Arbeit länger, so kann so oft

als nöthig mit dem Tornister gewechselt werden; die zwischen

zwei Athemzügen liegende Zeitpause genügt hierzu vollkommen.

Die verschiedenen Apparate von Rouquayrol-Denayrouze haben sich unter den verschiedensten

Verhältnissen wohl bewährt und sind namentlich beim

Steinkohlenbergbau in Belgien, Frankreich und Deutschland fast

unentbehrlich geworden. Namentlich hat die Vereinfachung der

Taucherausrüstung es ermöglicht, Arbeiten, Reparaturen etc.

unter aufgegangenen Grubenwässern in Schächten und Strecken

vorzunehmen, deren Ausführung bisher oft den kostspieligen

Einbau und Betrieb von Hilfspumpen u. dgl. nothwendig machte.

Ebenso sind bei den meisten europäischen Armeen diese Apparate

eingeführt worden.

Bevor ich meinen Bericht mit einer Vergleichung der

Verwendbarkeit der verschiedenen Systeme schließe, kann ich

nicht umhin, zur warmen Empfehlung der Rettungsapparate für alle

bergbaulichen und industriellen Anlagen, bei denen sie zur Zeit

der Gefahr von unberechenbarem Werthe für Leben und Gesundheit

von Menschen, sowie zur Erhaltung werthvoller Anlagen sein

können, einige kurze Mittheilungen über Arbeiten zu machen, die

mit Hilfe der beschriebenen Hochdruckapparate ausgeführt worden

sind.

Der erste Versuch, in den aufgegangenen Wässern eines

Pumpenschachtes zu arbeiten, wurde im September 1867 zu

Mariaschein im Teplitzer Kohlenbecken behufs Ausbesserung der

Ventilkammer an einer Schachtpumpe gemacht. Die Arbeit erfolgte

bei 9m,50 unter dem Wasserspiegel, mußte indeß wegen

mangelhafter Beschaffenheit der Flanschenflächen ohne Erfolg

bleiben. — Im J. 1868 wurde auf der Grube

„Königin-Louise“ zu Zabrze in Oberschlesien

mit Hilfe eines Niederdruckapparates eine Abdämmung in der Grube

zur Isolirung eines Grubenbrandes inmitten einer durchaus

unathembaren Atmosphäre hergestellt. — Im J. 1869

erfolgte auf der Grube „Krug von Nidda“ bei

Iserlohn eine Pumpenreparatur bei 14m unter dem Wasserspiegel mit

Benützung eines englischen Scaphanders. — Das Jahr 1871

brachte eine ausgedehnte Anwendung dieser Apparate in den

Bergbaubezirken Essen und Bochum in Westphalen, die Bildung und

specielle Einübung besonderer ArbeiterabtheilungenDie

Anschaffung einer größern Anzahl von Rettungsapparaten und die

Bildung und mit militärischer Genauigkeit erfolgende Einübung

der Arbeiterabtheilungen wurde von dem Gewerkverein in Dortmund

auf Grund eines ausführlichen, von Hrn. Schulz (Director der Bergschule in Dortmund) erstatteten

Berichtes beschlossen. Von der richtigen Ansicht ausgehend, daß

jeder Arbeiter die schwierigsten Arbeiten in irrespirablen Gasen

auszuführen im Stande ist, wenn er gelernt hat, unter Wasser

leicht und sicher zu arbeiten, hat man in Dortmund die Einübung

der Leute in einem über Tage gelegenen und überbauten, event.

auch mit warmem Wasser zu speisende Bassin angeordnet. Nach

Erlangung eines gewissen Grades von Fertigkeit erfolgen die

Uebungsarbeiten auch in der Grube selbst. — Sämmtliche

Rettungsabtheilungen (aus je 10 Mann bestehend) stehen unter dem

Commando eines für diesen Zweck speciell angestellten

Beamten. für den Rettungsdienst, und bis zum J. 1873

die erfolgreiche Anwendung der Apparate in nicht weniger als

siebenzehn Fällen. — Die königliche Bergwerksverwaltung

zu Saarbrücken folgte im J. 1872 dem von dem Gewerken-Vereine

der Bezirke Bochum und Essen gegebenen Beispiele.

In Frankreich bediente man sich der Apparate zuerst im J. 1872

bei der Steinkohlen-Bergbaugesellschaft von St. Etienne, um bei

19m unter dem Wasserspiegel im Thibaut-Schachte einen

locker gewordenen Plungerkolben wieder fest zu machen, und kurze

Zeit darauf wurden in demselben Jahre und bei derselben

Gesellschaft ähnliche Arbeiten bei 14m und

3m,50 unter dem Wasserspiegel ausgeführt, sowie

endlich bei Méons ein Pumpenkörper bei 8m

unter Wasser in einen im Abteufen begriffenen Schacht eingebaut.

— Im J. 1873 wurde im Achilles-Schachte zu Treuil bei

8m

unter Wasser eine Pumpe aufgestellt und in der Grube zu Brassac

eine mit Kohlensäure und schlagenden Wettern erfüllte

Förderstrecke auf 60 bis 80m Länge ausgebessert.

In Belgien erfolgte die Ausbesserung einer Schachleitung bei

108m bis 121m,50 unter Tage und bei einer

Maximaltiefe unter dem Wasserspiegel von 23m im

J. 1873; nach Vollendung dieser Reparatur konnten die

aufgegangenen Wässer durch Tonnen wieder ausgefördert

werden.

In demselben Jahre erfolgte endlich die Anwendung der Apparate

auch in Italien, und zwar unter der Einwirkung der größten

zulässigen Wassersäule von 30m bei

einer Pumpenreparatur in dem der Bergbaugesellschaft von

Monteponi in Sardinien gehörigen Victor-Emanuel-Schachte.

Fast gleichzeitig erfolgte die erste Anwendung in England im

Meadow-Schachte der Steinkohlengruben zu Cwm-Avon bei 13m,50

Tiefe unter Wasser.

Diese Mittheilungen dürften zum Nachweis der großen Wichtigkeit

und des außerordentlichen Nutzens der Athmungsapparate um so

mehr genügen, als die Arbeiten unter Wasser in jedem Falle

schwieriger sind als die in irrespirablen Gasen, und es möchte

gewiß im eigensten Interesse aller Bergwerkbesitzer liegen,

einen geeigneten Athmungsapparat bereit zu halten, wenn in ihren

Gruben schlagende oder stickende Wetter auftreten oder ein

zeitweise wiederkehrendes Aufgehen des Wassers zu befürchten

ist.

Was die Auswahl der geeignetsten

Apparate anlangt, so kann dieselbe eigentlich nur da schwierig

sein, wo man durch dringende Verhältnisse gezwungen ist, die

Geldausgabe auf das geringste Maß zu beschränken; in allen

andern Fällen möchte ich den Hochdruckapparaten von Rouquayrol-Denayrouze den Vorzug geben,

denn sie lassen sich für alle möglichen Vorkommnisse verwenden.

Namentlich dürften die zuletzt beschriebenen

TornisterapparateAuch von der Firma L. v. Bremen in

Kiel zu beziehen. für Hochdruck besondere Empfehlung

verdienen. Im Uebrigen mögen noch die nachstehenden Angaben

berücksichtigt werden, welche auf Grund eingehender und von

Fachmännern angestellter Versuche und Beobachtungen

zusammengestellt worden sind.

1) Als die absolut leichtesten, solidesten und gegen äußere

Beschädigungen am besten geschützten Apparate müssen die von Rouquayrol-Denayrouze und der von BrasseIm ersten Theil dieser Abhandlung

und auf Taf. VI ist statt

„Braß“ zu lesen

„Brasse.“ bezeichnet werden. Im

Gewichte folgt diesen der Apparat von Galibert, doch setzt der voluminöse Luftsack geräumige

Strecken voraus erscheint vor Beschädigung am wenigsten

geschützt. Der bis 6k wiegende Nieder- und

Hochdruckapparat ist zwar der schwerste, zugleich aber auch der

solideste. Bei ihm ist eine Trennung der Bestandtheile ohne

Anwendung von Gewalt kaum denkbar, während bei dem Brasse'schen Apparat die leichte

Lösbarkeit der Schlauchverbindungen als ein erheblicher Mangel

bezeichnet werden muß.

2) Bei Lichtbedarf ist der einfachste

Apparat der von Galibert, ohne

Lichtbedarf der von Brasse und der

von Rouquayrol-Denayrouze (mit

directer Luftzuführung ohne Pumpe).

3) Auf kleinere Entfernungen ist

entsprechend:

a) zu Arbeiten

von kurzer Dauer, welche incl. des

Hin- und Rückweges nicht mehr als ¼ Stunde Zeit, außerdem

aber künstliche Beleuchtung

beanspruchen, das System Galibert;

b) zu solchen

Arbeiten, wo künstliche Beleuchtung nicht erforderlich ist und

Weg und Arbeit zusammengenommen nicht mehr als ½ Stunde

Zeit beanspruchen, das System Brasse

und das von Roquayrol-Denayrouze mit

directer Luftzuführung;

c) zu solchen

Arbeiten endlich, welche von längerer

Dauer sind und Licht erfordern, der Niederdruckapparat von

Rouquayrol-Denayrouze.

4) Für größere Entfernungen, langer

Arbeitsdauer und bei Lichtbedarf

ist ausschließlich nur der Hochdruckapparat von Rouquayrol-Denayrouze anwendbar und

leistet ganz vorzügliche, in der Praxis vielfach bewährte

Dienste.

5) Das leichteste Athmen gewährt

sowohl der Nieder-, als auch der Hochdruckapparat von Rouquayrol-Denayrouze; beim Beginne auch

der von Galibert. Dagegen ist das

Athmen mit Anstrengung verbunden sowohl bei dem Apparate von Brasse, als auch bei dem von Rouquayrol-Denayrouze mit directer

Luftzuführung besonders bei einer Schlauchlänge von mehr als 30

bis 40m. Indeß ist auch in diesem Falle der letztere

Apparat wegen seiner größern Schlauchweite (20mm)

dem von Brasse vorzuziehen.

6) Bei den sämmtlichen Constructionen von Rouquayrol-Denayrouze und beim Brasse'schen Apparat wird die ausgeathmete Luft in

vollkommenster Weise von der eingeathmeten abgesondert, so daß

beide nie mit einander vermengt werden. Dagegen hat das System

Galibert den großen Nachtheil, daß

die Athmungsproducte den Weg zurück in den Luftsack nehmen und

hier mit der frischen Luft vermengt sich bald fühlbar

machen.Dieser

Uebelstand ließe sich übrigens leicht durch Anwendung eines

Ansatzrohres mit Gummiventil (wie bei den

Rouquayrol-Denayrouze'schen Apparaten)

beseitigen.

7) Die Zuführung von Luft kann bei den Rouquayrol-Denayrouze'schen Hoch- und Niederdruckapparaten

auf beliebige Zeitdauer ausgedehnt werden. Beim Hochdruckapparat

reicht beispielsweise eine einmalige Füllung der 6

Batteriecylinder für 156 Minuten hin, und ist ein Nachfüllen

derselben, wenn Wetter- und Streckendimensionen das Pumpen

gestatten, leicht durchzuführen.

Bei Anwendung der Tornisterapparate kann die Arbeitsdauer selbst

für beengte und für Förderwagen u. dgl. unwegsame Grubenräume

ganz beliebig ausgedehnt werden, wenn man dafür sorgt, daß ein

zweiter Arbeiter stets rechtzeitig einen frischgefüllten

Lufttornister zubringt, welchen der ausführende Arbeiter

innerhalb zweier Athemzüge leicht einwechseln kann.

8) Die eigentlichen Athmungsvorrichtungen sind bei allen Systemen

von Rouquayrol-Denayrouze so solid hergestellt, daß ein Eindringen von

unathembarer Luft in den Mund oder die Nase nicht vorkommen

kann. Ebenso ist dies bei dem Brasse'schen Apparat bis auf den zu schwachen

Nasenverschluß der Fall. Das System Galibert ist in dieser Hinsicht das mangelhafteste, indem

die in den Luftsack ausgeathmeten irrespirablen Gase theilweise

wieder mit der frischen Luft eingeathmet werden.

9) Für Beleuchtung ist nur bei den Niederdruck- und

Hochdruckapparaten von Rouquayrol-Denayrouze und jenem von Galibert gesorgt. Die Lampe der

Erstgenannten ist sehr sorgfältig für die Anwendung in

schlagenden Wettern gearbeitet und leuchtet sehr gut, die

Galibert'sche Lampe dagegen hat sich in schlagenden Wettern noch

nicht bewährt und leuchtet auch schlecht.

Tafeln