| Titel: | Das Bunsen'sche Eiscalorimeter; von E. Reichert in Freiburg (Breisgau). |

| Fundstelle: | Band 220, Jahrgang 1876, Nr. , S. 428 |

| Download: | XML |

Das Bunsen'sche

Eiscalorimeter; von E. Reichert in Freiburg (Breisgau).

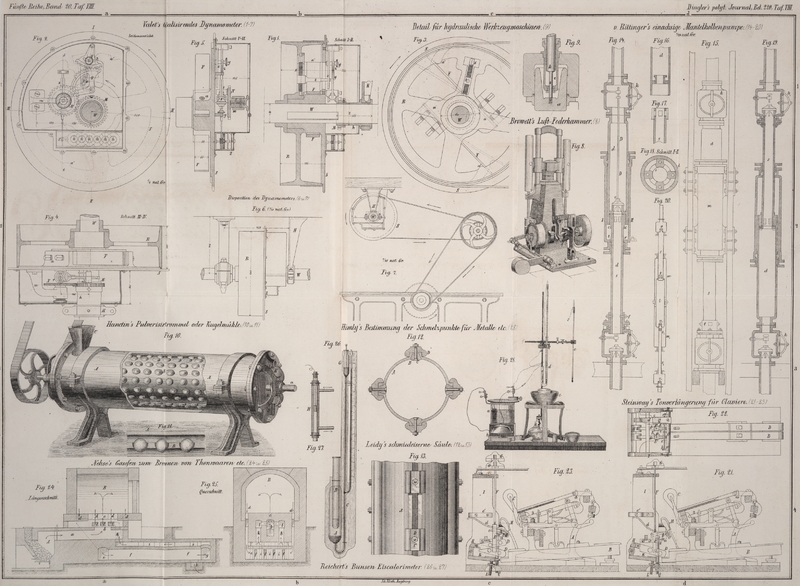

Mit Abbildungen auf Taf. VIII [b/4].

Reichert's verbessertes

Bunsen-Eiscalorimeter.

Das von Bunsen (in Poggendorff's

Annalen, Bd. 141) beschriebene Eiscalorimeter hat so viele

Vorzüge vor allen andern calorimetrischen Apparaten, daß

seine allgemeine Einführung in den physikalischen Apparat schon

längst erfolgt sein würde, wenn dasselbe nicht so zerbrechlich

wäre. Diesem Uebelstande habe ich durch eine Abänderung in der

Einrichtung zu begegnen gesucht und glaube für den Apparat eine

solche Form gefunden zu haben, daß er sich nicht nur für

wissenschaftliche Untersuchungen, sondern auch für Vorlesungen

mit Leichtigkeit gebrauchen läßt.

Das abgeänderte Bunsen'sche Eiscalorimeter (Fig. 26)

ist auf einem hölzernen Stativ montirt und besteht aus einem

cylindrischen Glasgefäß A, welches

oben mit einem Glasbehälter B

verschmolzen ist, unten dagegen in eine umgebogene

Barometerröhre C ausläuft. Die

Barometerröhre theilt sich der Verschmelzungsstelle gegenüber in

zwei Thermometerröhren von ungleicher Weite. Die eine Röhre,

welche einen sehr kleinen Querschnitt hat, endigt oben in ein

Glasgefäß G, das mittels eines

eingeschliffenen Glasstopfens von der Röhre abgesperrt werden

kann; die andere Röhre, welche die Weite einer

Weingeistthermometerröhre hat, ist oben offen und befindet sich

über einer willkürlich, aber in gleichwerthige Grade getheilten

Scale. Das Glasgefäß A ist bis oben

mit ausgekochtem, luftfreiem Wasser gefüllt; der untere Theil

desselben, sowie die Barometerröhre enthalten Quecksilber.

Der Eiscylinder um B kann entweder

nach der von Bunsen angegebenen

Methode erzeugt werden, oder auch dadurch, daß man das

Calorimeter in eine Kältemischung bringt, bis das in A enthaltene Wasser zu gefrieren

beginnt, was man am Steigen des Quecksilbers in der Röhre C erkennt. Das Calorimeter wird hierauf

aus der Kältemischung herausgenommen, und das Gefäß B mit Kältemischung gefüllt. Die Bildung

des Eiscylinders geht auf diese Weise in kurzer Zeit von

statten, so daß in einer Viertelstunde das Gefäß G bis zur Hälfte mit Quecksilber gefüllt

ist. Nun wird das Calorimeter in reines Wasser getaucht und

sorgfältig abgewaschen, hierauf nach Entfernung der

Kältemischung aus B bis zur Scale in

reinen Schnee verpackt; auf den Boden des Gefäßes B bringt man einen Baumwollpfropf und

darüber einen Rührer aus Draht, welcher gleichfalls mit

Baumwolle umwickelt ist.

Den Wärmewerth eines Calorimetergrades kann man dadurch

bestimmen, daß man, nachdem das Gefäß G mittels des Glasstopfens von der darunter befindlichen

Thermometerröhre abgesperrt ist, aus einer Pipette 10cm

Wasser von bekannter Temperatur in das Gefäß B einfließen läßt und nun beobachtet, um

wie viel Theilstriche das Quecksilber in dem Scalenrohr sinkt.

Um einen zweiten Aichungsversuch auszuführen, hat man nur das

Wasser aus dem Gefäße B mittels

einer Pipette herauszunehmen, den Glasstopfen

des Gefäßes G zu lüften, bis das

Quecksilber in der offenen Röhre wieder emporgestiegen ist, und

dann das Gefäß wieder abzusperren. Das zu dem letzten

Aichungsversuch dienende Wasser läßt man im Gefäße B zurück; dasselbe dient zur

Uebertragung der von den zu untersuchenden Körpern abgegebenen

Wärme an den um B befindlichen

Eiscylinder.

Der Apparat, welchen Bunsen zur

Erwärmung der zu untersuchenden Körper anwendet, erfordert eine

sehr geschickte Handhabung beim Einbringen der Körper in das

Eiscalorimeter, indem es sehr leicht vorkommt, daß dieselben

nicht unmittelbar in das Wasser des Gefäßes B hinabfallen, sondern gegen die obern

Theile des kalten Gefäßes B

anschlagen, was jedenfalls einen Temperaturverlust zur Folge

hat. Aus diesem Grunde habe ich dem Erwärmungsapparat die

modificirte Einrichtung H (Fig.

27) gegeben, nach welcher die Körper mittels eines

Conconfadens und eines Korkstopfens in einer von einem Dampfrohr

umgebenen Glasröhre befestigt werden, deren unteres Ende mit

Leichtigkeit in das Gefäß B

hineinpaßt. Wenn der Körper hinreichend erhitzt ist, wird der

untere Theil des Apparates H in B gebracht und alsdann der Korkstopfen

gelüftet, worauf der Körper ohne jeden Aufenthalt auf den Grund

des Gefäßes B gelangt.

Nachdem der Apparat einmal in dieser Weise vorbereitet ist,

können ganze Versuchsreihen ausgeführt werden; man hat nur nach

jedem Versuche den Körper mittels des Rührers aus dem Gefäße B herauszunehmen und den Stopfen des

Gefäßes G zu lüften, bis das

Quecksilber in dem Scalenrohr wieder emporgestiegen ist.

Von den vielen Versuchen, welche von mir nur zur Demonstration

der Methode ausgeführt wurden, und bei denen alle Correctionen

übergangen sind, möge beispielsweise der nachfolgende

mitgetheilt werden.

Mittels einer Pipette wurden nach einander 10g

Wasser von 10°,5, 10°,7 und 10°,8 in das

Eiscalorimeter gebracht; das Quecksilber sank in 10 Minuten in

dem Scalenrohr um bezieh. 36,0, 36,5 und 37,0 Calorimetergrade.

Nach diesen drei Versuchen entspricht 1 Calorimetergrad bezieh.

2,917, 2,931 und 2,919, im Mittel also 2c,922.

Hierauf wurde ein Stück Zink von 4g,389 Gewicht, welches, dem

Barometerstande entsprechend, in 15 Minuten auf 99°,3

erwärmt wurde, in das Calorimeter gebracht, wodurch das

Quecksilber in dem Scalenrohr in drei nach einander folgenden

Versuchen um 14,0, 13,9 und 14°,2 fiel. Danach ergibt

sich die specifische Wärme des Zinks bezieh. zu 0,0938, 0,0932

und 0,0952 oder im Mittel zu 0,0941.

Schließlich füge ich noch bei, daß die Firma E. Leybold's Nachfolger in Cöln die von mir

gebrauchten Eiscalorimeter zu meiner vollen Zufriedenheit

hergestellt hat und Aufträge zu deren Anfertigung gerne entgegen

nimmt. (Carl's Repertorium, 1876 S.

77).

Tafeln