| Titel: | Richards' Wassermesser. |

| Autor: | F. H. |

| Fundstelle: | Band 220, Jahrgang 1876, S. 503 |

| Download: | XML |

Richards' Wassermesser.

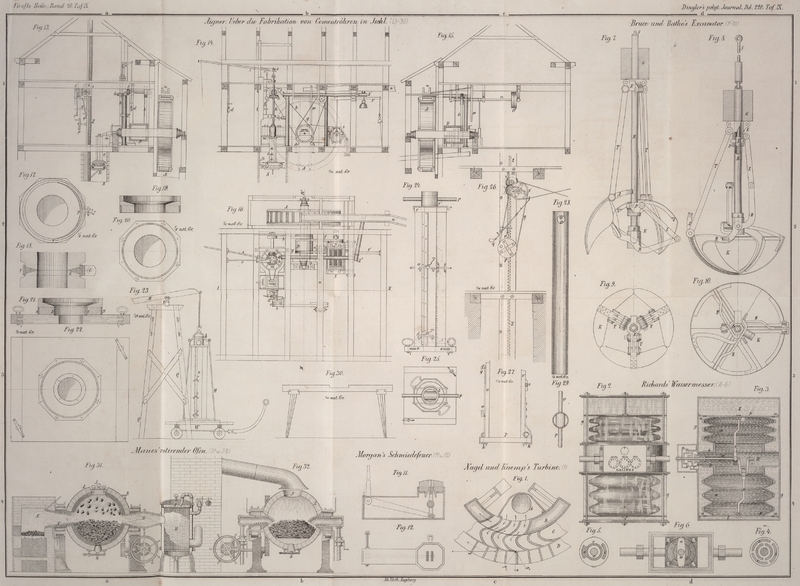

Mit Abbildungen auf Taf. IX [d/3].

Richards' Wassermesser.

Die Anforderungen, die an einen in jeder Richtung befriedigenden

Wassermesser gestellt werden, sind so umfangreich, daß die

Aufgabe einer derartigen Construction noch immer nicht als

vollständig gelöst zu betrachten ist, was zu immer neuer

Vermehrung der ohnedies schon nach mehreren

Hunderten zählenden einschlägigen Patente führt. Viele derselben

vermochten sich überhaupt nicht Bahn zu brechen; andere fanden

nur für bestimmte Zwecke Anwendung, da sie blos einzelnen

Bedingungen, diesen aber ziemlich vollständig genügen. So sind

die wirklich cubicirenden Wassermesser mit wenigen Ausnahmen

überall dort vom Gebrauche ausgeschlossen, wo die Vermeidung von

Druckverlusten unerläßlich ist; braucht man auf solche keine

Rücksicht zu nehmen, und steht überdies ein genügender Druck zu

ihrem Betriebe zur Verfügung, so leisten sie insoferne gute

Dienste, als sie die genauesten Resultate liefern. Unter ihnen

erhalten natürlich jene den Vorzug, welche bei gleicher

Präcision des Ganges möglichst einfach und billig sind, und mit

Rücksicht darauf dürfte ein neuer Wassermesser von William Richards, dem Erfinder der trockenen

Gasuhr, immerhin Verbreitung finden.

Er besteht nach Figur 2 und 3 (Engineer, 1876 Bd. 41 S. 50) aus einem cylinderischen,

theilweise aus Glas hergestellten Gehäuse g, welches durch die Zwischenböden b,b in zwei Kamnern I und II geschieden

ist. An die durchbrochenen Zwischenböden sind auf entsprechende

Weise zwei Membranen m,m nach Art

der cylindrischen Blasbälge angesetzt, die an ihren Enden durch

je eine Metallplatte p geschlossen

und gleichzeitig am innern Gehäuseumfang geführt sind. Es wird

auf diese Weise ein dritter Raum III gebildet, welcher ebenso

wie die beiden andern bei Formänderungen der Membranen bald

größer, bald kleiner werden kann. Tritt nun Wasser unter einem

gewissen Druck in diesen Raum, so dehnen sich die Membranen aus

und verdrängen das Wasser aus den Räumen I und II durch

Oeffnungen a in den Platten p zum Abflußrohr. Wird dagegen Wasser

den Kammern I und II zugeleitet, so werden die Membranen wieder

zusammengedrückt und das innerhalb derselben angesammelte Wasser

entweicht aus dem Raum III.

Zur continuirlichen Wiederholung dieser wechselseitigen

Verdrängung ist nun ein Steuerungsmechanismus nothwendig,

welcher das Wasser bald zwischen, bald um die beiden Membranen

gelangen läßt. Zu diesem Zwecke wird deren Bewegung durch zwei

Zugstangen s auf eine doppelt

gekröpfte Welle w, deren

Krummzapfen unter 120° stehen, übertragen und von dieser durch

einen Mitnehmer n (Fig. 6)

einem Rundschieber r (Fig.

5) mitgetheilt, welcher durch die Oeffnung i eine Communication des Gehäuses mit

dem Eintrittsraum im Schieberkasten k (Fig. 6)

zuläßt, durch die Oeffnung o

dagegen die Verbindung von Gehäuse und Abflußrohr vermittelt.

Der Schieberspiegel (Fig. 4)

communicirt mit seinem äußern, durch drei Stege getheilten,

kreisförmigen Schlitz 1, 2 und 3 der Reihe nach mit den Räumen

I, II und III und correspondirt mit dem Schieber

derart, daß das Wasser nur in einen dieser drei Räume gelangen

kann, während es gleichzeitig aus einem andern dieser Räume

durch die Oeffnung o des Schiebers

in den innern Ring des Schieberspiegels treten und von da zum

Abfluß gelangen kann.

Die Wirkung des Apparates ist nun eine solche, daß das Wasser

zunächst in den Schieberkasten k und

von da durch den Schieber in den Raum III tritt; die Membranen dehnen sich aus, bis zunächst die

eine Kurbel ihrer todten Lage nahe ist, worauf durch weitern

Wasserzufluß auch die mit der obern Membrane verbundene Kurbel

ihrer todten Lage genähert und die untere Membrane gleichzeitig

etwas zusammengezogen wird. Mittlerweile wurde das Wasser aus

dem Raum I, darauf auch aus II verdrängt und derart umgesteuert, daß

das Zuflußrohr mit dem Raum I

communicirt, wodurch die Zusammendrückung der Membranen und das

Verdrängen des Wassers aus III

eingeleitet wird. Die Drehung der Welle bedingt endlich noch die

Zuführung des Wassers zum Raum II

und damit den weitern Schluß der Membranen. Hierauf gelangt das

Wasser wieder zwischen diese, und das Spiel wiederholt sich von

Neuem. Damit hierbei keine zu große Anspannung der Membranen

eintreten kann, wird die Umsteuerung vermöge einer Voreilung des

Schiebers schon vor der todten Lage der Kurbeln ausgeführt.

Die Registrirung der Hübe erfolgt durch ein gewöhnliches

Zählwerk, welches von der Welle w

bethätigt wird.

Der Apparat soll schon bei einem Druck von 80mm

Wassersäule regelmäßig zu functioniren im Stande sein.

F. H.

Tafeln