| Titel: | Neue Methode, die Schmelzpunkte der Metalle, sowie auch anderer die Wärme schlecht leitender Stoffe mit Genauigkeit zu bestimmen; von Prof. Dr. C. Himly. |

| Autor: | C. Himly |

| Fundstelle: | Band 220, Jahrgang 1876, Nr. , S. 529 |

| Download: | XML |

Neue Methode, die

Schmelzpunkte der Metalle, sowie auch anderer die Wärme schlecht

leitender Stoffe mit Genauigkeit zu bestimmen; von Prof. Dr.

C.

Himly.

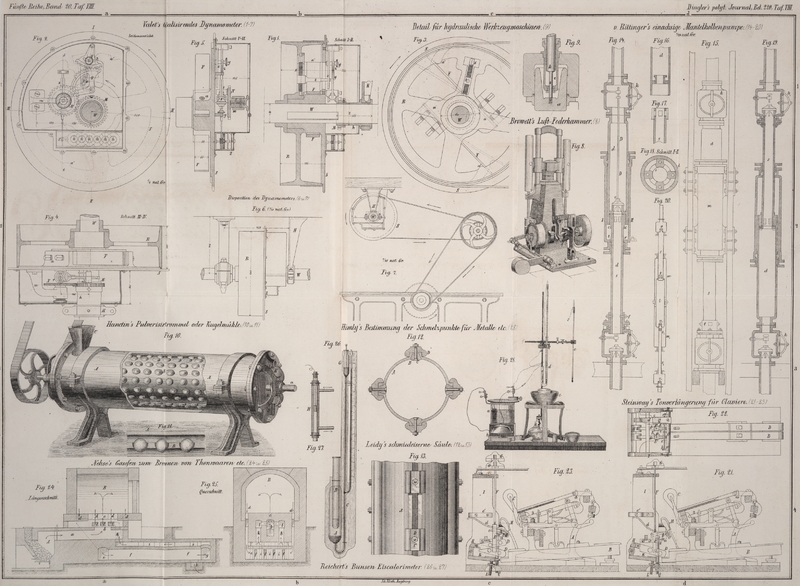

Mit einer Abbildung auf Taf. VIII [c/3].

Himly, über Bestimmung der Schmelzpunkte von

Metallen etc.

Die Schwierigkeit, den Schmelzpunkt Wärme schlecht leitender

Substanzen, wie z. B. der Fette etc., namentlich wenn sie

zugleich eine bedeutende latente Wärme besitzen, mit Genauigkeit

zu bestimmen, ist allgemein bekannt, sowie auch das bisher

angewendete, immerhin unvollkommene Verfahren, die zu

untersuchenden Stoffe in Haarröhrchen einzuschließen und an

einem nebenbei angebrachten Thermometer das sichtlich

eintretende Schmelzen zu beobachten. Um so mehr mußte die von I.

Löwe (*1871 201 250) so

sinnreich ausgedachte Methode mit Freude begrüßt werden; leider

aber haben die von C. H. Wolff (1875

217 411) angestellten Versuche gezeigt,

daß doch nicht der erwartete Grad von Genauigkeit erreicht

werden konnte, was wohl ohne Frage hauptsächlich der

verschiedenen Wärmeleitungsfähigkeit des Platins dem

Quecksilberthermometer gegenüber zugeschrieben werden muß.

In Veranlassung, daß die kaiserliche Werft in Wilhelmshaven,

welche neben genauen qualitativen und quantitativen Analysen

verschiedener Weißmetalle, von denen zwei merkwürdiger Weise

etwa 5 Proc. Quecksilber enthielten, auch

Schmelzpunktsbestimmungen derselben verlangte, habe ich zu

diesem Zwecke eine Methode angewendet, welche mit der von I. Löwe beschriebenen eigentlich nur die

Benützung eines Läutewerkes gemein hat. Es handelte sich nicht

nur darum, den oben erwähnten Fehler bei der

Schmelzpunktsbestimmung schlechter, bei niedriger Temperatur

schmelzender, die Elektricität isolirender Wärmeleiter zu

vermeiden, sondern dieselbe auch auf andere metallische, Wärme

und Elektricität gut leitenden Substanzen auszudehnen.

Diese neue Methode ist folgende: Die zu den Versuchen zu

verwendenden Glasthermometer sind mit dünnen, ogival

zugespitzten Quecksilberreservoiren, ähnlich wie bei den sogen.

Retortenthermometern, versehen und werden dieselben zunächst

nebst einem kurzen Stücke der Röhre selbst auf chemischem Wege

versilbert. Ich bediene mich dazu des weinsteinsauren

Silbers.

Damit Jeder diesen Proceß mit Leichtigkeit und vollkommener

Sicherheit ausführen könne, außerdem aber auch diese

Versilberungsmethode z. B. bei Hohlgefäßen und Anfertigung von

Spiegeln Anwendung findet, so will ich mit wenigen Worten die

beste Ausführung beschreiben. Man löst 17 Th. salpetersaures

Silber und 28 Th. weinsteinsaures Natrium-Kalium (sogen.

Seignettesalz) jedes für sich in einer beliebigen Menge

destillirten Wassers auf und gießt beide Auflösungen durch

einander. Der sofort entstehende käsige Niederschlag fällt in

wenigen Minuten krystallinisch zusammen. Nachdem sich derselbe

gut abgesetzt hat, wird die darüber stehende Flüssigkeit

abgegossen und zweibis dreimal unter jedesmaligem Umschütteln

durch destillirtes Wasser ersetzt. Nachdem so das weinsteinsaure

Silber ausgewaschen ist, setzt man noch ein Mal eine kleinere

Menge destillirtes Wasser hinzu und verwahrt dieses Gemisch zur

spätern beliebigen Verwendung in einem verschlossenen Glase, am

besten vor Licht geschützt. Bei dem Gebrauche schüttelt man

stark um, gießt einen Theil in ein zu verkorkendes Glas ab und

fügt unter fortwährendem Umschüttein sehr verdünntes Ammoniak

hinzu. Für das absolut sichere Gelingen der Versilberung kommt

alles darauf daraus an, jeden Ueberschuß an Ammoniak in der sich

bildenden Lösung zu vermeiden. Sollte dieses nicht

geschehen sein, so muß wiederum etwas von dem Silbersalze

hinzugefügt werden, so daß unter allen Umständen ein kleiner

Theil desselben ungelöst bleibt. Schon nach wenigen Minuten läßt

sich der Anfang der Versilberung an der Wand des Gefäßes

beobachten, welche man nun dadurch verlangsamt, daß man die

Flüssigkeit mit einer größern Menge destillirten Wassers

verdünnt, welche dem gewünschten Volum entspricht. Das noch im

Ueberschusse vorhandene Silbersalz setzt sich unter Schwärzung

rasch zu Boden, worauf man die klare Flüssigkeit abgießt.

Dieselbe fängt nun sofort an zu arbeiten, und man muß sich

beeilen, die Thermometer so weit schwebend hinein zu bringen,

als sie versilbert werden sollen. Das Gefäß versilbert sich

natürlich selbst mit.

Da der Ueberzug auf den versilberten Thermometern außerordentlich

zart ist, so ist es vortheilhaft, denselben in der gewöhnlichen,

aus schwefelsaurem Kupferoxyd bestehenden

Verkupferungsflüssigkeit mit Anwendung eines schwachen

elektrischen Stromes zu verstärken. Zuvor aber befestigt man

durch Umwickeln einen feinen ausgeglühten Kupferdraht etwas über

dem Quecksilbergefäße etwa von der doppelten Länge des

Thermometers. Den Draht führt man der Länge nach an dem

Thermometerrohre hinauf und befestigt ihn durch Ueberschieben

eines Gummiringes, um Zerrungen zu vermeiden, da er beim

demnächstigen Gebrauche mit einem galvanischen Elemente in

Verbindung gesetzt werden soll. Man läßt die Verkupferung bis

über die Befestigungsstelle des Drahtes reichen, wodurch eine

festere Verbindung mit dem versilberten Thermometerstücke

hergestellt wird. Für Bestimmungen der Schmelzpunkte von

Metallen und von Elektricität gut leitenden Substanzen kann man

die Verkupferung der Dauerhaftigkeit wegen etwas stärker machen,

während bei der Untersuchung von Nichtleitern derselbe sehr zart

sein muß, oder auch ganz wegfallen kann.

Zur Bestimmung des Schmelzpunktes von Metallen und von die

Elektricität leitenden Substanzen gehört zunächst eine U-förmig gebogene Glasröhre d (Fig. 28)

von etwa 10cm Schenkellänge, deren Glasdicke der Haltbarkeit im

Gebrauche wegen nicht zu schwach zu wählen ist. Die Schenkel

stehen dicht parallel neben einander. Der innere Durchmesser

derselben ist unbedeutend größer als der des zu verwendenden

Thermometers.

Das zu untersuchende Metall wird in Stängelchen gegossen,

ebenfalls von ungefährer Dicke des Thermometers. Außerdem ist

noch ein durch eine Spirituslampe oder Gaslampe langsam zu

erwärmendes eisernes Metallbad von der Form tiefer runder

Schmelztiegel c erforderlich. Je nach

der Höhe des zu bestimmenden Schmelzpunktes wird dasselbe

entweder mit Quecksilber oder dem sogen. Rose'schen

Metallgemische oder auch einer andern geeigneten

Metallcomposition gefüllt. Um den Versuch auszuführen, steckt

man das mit seinem Leitungsdrahte versehene Thermometer in den

einen Schenkel der U-förmigen Röhre

d und das Metallstängelchen in den

andern Schenkel ganz unmittelbar an die Biegung, so daß sie sich

zwar so nahe wie möglich gegenüber befinden, ohne sich aber

berühren zu können. Neben den Metallstängelchen ist noch ein

Leitungsdraht bis unten an die Biegung eingeführt, welcher lang

genug ist, um später bequem mit einem galvanischen Elemente a in Verbindung gesetzt werden zu

können. Diese Vorrichtung wird in eine verschiebbare Klemme f befestigt, um in das Metallbad,

nachdem dasselbe flüssig geworden ist, nach gehörigem Vorwärmen

tief eingetaucht werden zu können.

Zwischen diesen beiden Leitungsdrähten vom Thermometer und dem

des Metallstängelchens wird nun ein elektrisches Läutewerk b eingeschaltet.

Der gesammte elektrische Kreis findet demnach nur in der Biegung

der Röhre d seine Unterbrechung, und

solange diese dauert, schweigt das Läutewerk. Wenn aber das

Metallbad, in welches die Röhre d

eintaucht, so weit erwärmt ist, bis das Metallstängelchen

schmilzt, so schließt das flüssige Metall den elektrischen

Kreis. In demselben Augenblicke ertönt das Läutewerk b, und der Stand des Thermometers wird

abgelesen. Wenn man bedenkt, daß das Thermometer und das

Metallstängelchen unter ganz gleichen Verhältnissen der

Wärmequelle ausgesetzt sind, und ferner, daß die Temperatur des

Metalles bei sehr langsamer Erwärmung sich nicht früher erhöht,

als die gesammte Menge geschmolzen ist, so leuchtet die

Genauigkeit der auf diese Weise ermittelten Schmelztemperaturen

von selbst ein. Derartige Bestimmungen können selbstverständlich

auf diese Weise nur bei Elektricität leitenden Substanzen

Anwendung finden, deren Schmelztemperaturen die Anwendung des

Quecksilberthermometers gestatten; auch müssen die

Thermometerbeobachtungen in bekannter Weise rectificirt werden.

Es ist aber auch in letzterer Beziehung vortheilhaft, daß ein

bedeutendes Stück der Thermometerscale in dem einen Schenkel der

Röhre d sich befindet. Das Princip

an sich ist auch anwendbar auf Metalle von hohen Schmelzgraden,

wenn das U-förmige Gefäß d aus schwer schmelzbarem Materiale

gefertigt wird, und man das Thermometer mit einem passenden

Pyrometer vertauscht.

Auch für die Bestimmung des Schmelzpunktes von die Wärme sch'echt

und die Elektrictät nicht leitenden Substanzen wird das

metallisirte Thermometer mit seinem Leitungsdrahte

verwendet. Die zu untersuchenden Stoffe werden geschmolzen, und

wenn an der Wandung des dazu verwendeten Gefäßes die Erstarrung

beginnt, taucht man das Quecksilberreservoir des Thermometers

für einen Augenblick hinein; es genügt, um das Thermometer 1 bis

2mm dick mit dem Nichtleiter zu überziehen. Ferner

gehört dazu ein eisernes Flüssigkeitsbad, in welches durch ein

in dem Deckel befindliches rundes Loch ein dünner, mit

Quecksilber gefüllter Porzellantiegel möglichst tief

eintaucht.

Die zum Erwärmen des Bades zu verwendende Flüssigkeit besteht

zweckmäßig aus Glycerin oder einer Auflösung von Chlorcalcium in

Glycerin, welche ohne Belästigung bis zu einer Temperatur von

200° erwärmt werden kann. Sind höhere Temperaturen

erforderlich, so würde man sich des Quecksilber- oder des

Metallbades durch directes Erhitzen bedienen müssen.

Die Ausführung des Versuches selbst ist nun sehr einfach: Man

taucht das metallisirte, mit Leitungsdraht versehene Thermometer

e etwas tiefer, als sein längliches

Quecksilbergefäß reicht, in die zuvor geschmolzene, in dem

Schmelzgefäße am Rande wieder erstarrende Masse, z. B. Paraffin,

und zieht es sogleich wieder heraus. In den meisten Fällen wird

ein einmaliges Eintauchen hinreichend sein. Nach dem Erkalten

befestigt man dasselbe, so weit es mit dem Nichtleiter überzogen

ist, mit Anwendung eines Statives, in der Mitte des in dem

Prozellangefäße befindlichen Quecksilbers eintauchend, und setzt

dasselbe mit dem einen Leitungsdrahte des einzuschaltenden

elektrischen Läutewerkes b in

sichere Verbindung. Den andern Leituugsdraht führt man ebenfalls

gut befestigt am Rande des Quecksilberbades in dasselbe ein.

Darauf wird das Glycerinbad langsam erwärmt.

Da nun die Fläche des zu untersuchenden Nichtleiters, namentlich

wenn das Thermometer nur versilbert ist, mit der des

Thermometers zusammenfällt, so muß in dem Momente des

Schmelzens, in welchem das Läutewerk ertönt, das Thermometer mit

erstaunlicher Genauigkeit den wirklichen Schmelzpunkt angeben.

Dieses ist so einleuchtend, daß es nicht erforderlich ist, die

Richtigkeit durch Angabe vieler angestellter Versuche zu

constatiren.

Nachträglich möge noch bemerkt werden, daß bei der

Schmelzpunktsbestimmung der Metalle einerseits darauf zu achten

ist, daß das in den U-förmigen

Röhren befindliche Metallstängelchen sich ganz und gar unter der

Oberfläche des Metallbades eingetaucht befindet, und daß

letzteres nicht nur von unten, sondern auch von den Seiten, also

so gleichmäßig wie möglich erhitzt werde. Durch vorsichtiges

Umrühren mittels eines eisernen Stäbchens läßt sich dieses noch

besser erreichen. Von der andern Seite ist aber auch darauf zu

achten, daß die U-förmige Röhre in

ihrer Biegung nicht zu stark oder gar unregelmäßig

zusammengekniffen sei, um das Herabfließen des schmelzenden

Metalles nicht zu beeinträchtigen. (Nach einem vom Verfasser

gef. eingesendeten Separatabdruck aus den Abhandlungen des

naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein.)

Kiel, im März

1876.

Tafeln