| Titel: | Gehrungsschneidmaschine. |

| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 19 |

| Download: | XML |

Gehrungsschneidmaschine.

Mit Abbildungen im Text und auf Tafel 1.

Gehrungsschneidmaschine.

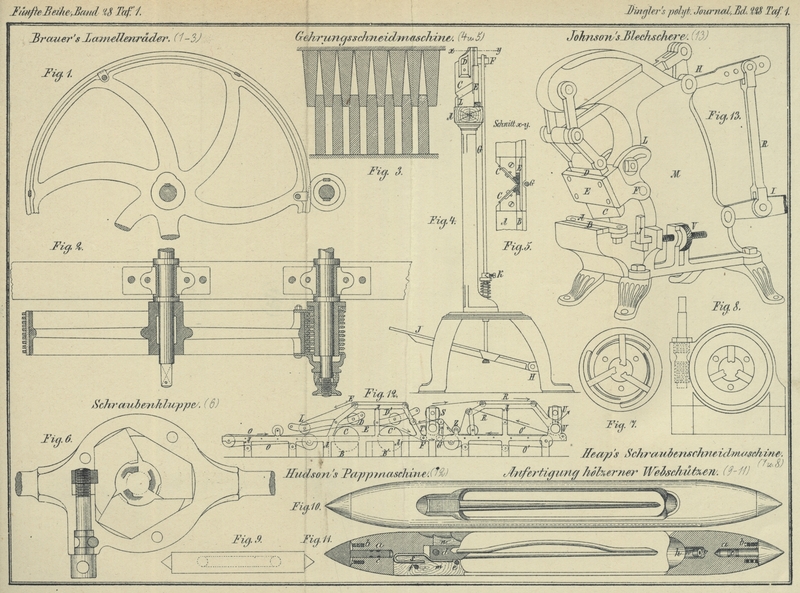

Die auf Taf. 1 Fig.

4 und 5 dargestellte Gehrungsschneidmaschine unterscheidet sich sehr

vortheilhaft von den bisher gebräuchlichen; sie zeichnet sich nach Prof. Dr. Schönflies (Rigasche

Industriezeitung, 1877 S. 253) dadurch aus, daſs sie

nicht nur mit zwei Messern arbeitet, sondern auch durch den Fuſs des Arbeiters

betrieben wird, daher derselbe beide Hände zur Handhabung des Arbeitsstückes frei

behält und auſserdem mit dem Fuſs eine viel gröſsere Kraftwirkung ausüben kann als

mit der Hand.

Das zu bearbeitende Holzstück wird auf den hölzernen Tisch A gelegt und findet dort in der Leiste B eine

passende Stütze gegen das Ausweichen beim Schneiden. Die beiden Messer C schlieſsen mit der Leiste B einen Winkel von 45°, also gegen einander 90° ein. Sie sind an den

Messerträger D angeschraubt, welcher in das

Führungsstück E sehr gut eingepaſst ist und dadurch in

demselben auf und nieder bewegt werden kann, daſs um den Zapfen F des Messerträgers eine Stange G gehängt ist, die an ihrem untern Ende von dem bei H drehbaren Fuſstritt J

erfaſst wird. Die zwischen dem Bundring K und dem

Fuſsgestell der Maschine eingeschaltete Feder wird bei dem Niedergang des

Messerträgers zusammengedrückt und treibt beim Aufhören des Druckes auf den

Fuſstritt den Messerträger wieder in die Höhe. In Fig. 4 ist nur das eine

der beiden Messer gezeichnet, das andere abgenommen gedacht, um die Gestalt des

Messerträgers zu zeigen.

Bemerkenswerth ist die sehr sorgfältige Führung der Messer. Die Schneide jedes

Messers legt sich nämlich mit ihrem einen Ende in eine Nuth des Führungsstückes E und mit dem anderen Ende gegen den mit der Führung

aus einem Stücke gegossenen Vorsprung L. Hierdurch ist

erreicht, daſs bei dem Schnitte das Messer niemals gegen das abzuschneidende

Holzstück gedrängt werden und ebenso wenig in zitternde Bewegung gerathen kann.In der That liefert das für die mechanisch-technologische Sammlung des

Polytechnicums zu Riga kürzlich angekaufte Exemplar einen sehr glatten

Schnitt, ohne daſs bei Goldleisten die Vergoldung und bei geschnitzten

Leisten die zarten Schnitzarbeiten im Geringsten beschädigt werden* sie sind

vielmehr bis zur Schnittfläche völlig unversehrt erhalten.S.

Es mag noch bemerkt werden, daſs die kleine Maschine sich auf einem leichten

guſseisernen Gestell aufbaut, welches durch einen guſseisernen Dreifuſs unterstützt

ist; der eine Fuſs desselben enthält die Drehachse des Fuſstrittes. Die Maschine

kostet ab Hamburg 168 M.

Textabbildung Bd. 228, S. 20Das Zusammenlegen der auf den Gehrungswinkel geschnittenen Leisten

geschieht am leichtesten durch die Gehrungszwinge,

welche noch nicht so bekannt zu sein scheint, als sie es verdient, daher in

nebenstehendem Holzschnitt nach Prof. Hoyer's Bericht

über die Wiener Weltausstellung (Riga 1874), S. 74 abgebildet ist.

Die beiden Backen A und B,

welche bei C gelenkartig verbunden sind und an ihren

Arbeitsflächen spitze Zähnchen tragen, schlieſsen einen rechten Winkel mit einander

ein, der durch die Fuge, in welcher sie zusammenstoſsen, halbirt wird. Das

Zusammendrücken der Backen erfolgt durch Bewegung des Handhebels e, der in einem an dem Backen A befestigten Auge seinen Drehpunkt hat. Auf der Achse des Handhebels ist

ein Excenter b befestigt, welches bei der Drehung des

Hebels e aus der horizontalen in die gezeichnete Lage

die Zwinge schlieſst und die dazwischen gelegten Leisten unter einem rechten Winkel

an einander drückt.

Tafeln