| Titel: | Smitt und Weston's Revolver; von F. Hentsch. |

| Autor: | F. Hentsch |

| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 37 |

| Download: | XML |

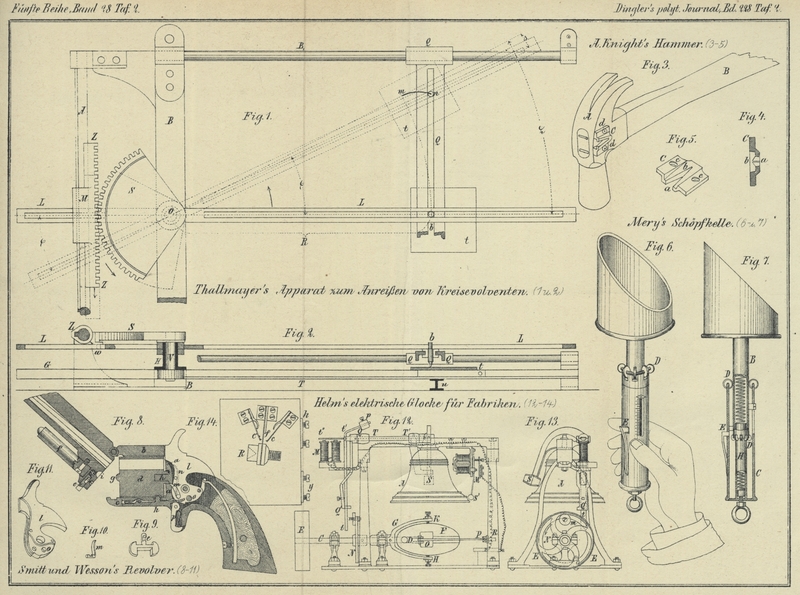

Smitt und Weston's Revolver; von F. Hentsch.

Mit Abbildungen auf Tafel

2.

Hentsch, über Smitt und Weston's Revolver.

Die in Fig. 8

bis 11 Taf. 2

dargestellte Construction unterscheidet sich von dem früher (*1878 227 36)

beschriebenen Revolver dadurch, daſs die complicirte Einrichtung des

Patronenauswerfers beseitigt ist, wofür aber die Hülsen von der Hand ausgestoſsen

werden müssen. Ferner liegen die Patronen mit ihrer Bodenfläche unwandelbar an dem

Stoſsboden des Revolverkolbens; sollte daher durch irgend einen unglücklichen Zufall

bei dem Schusse das Gelenk von Lauf und Kolben sich öffnen, so kann nun die

Entladung doch nur nach vorn stattfinden, während bei dem früheren Revolver die

Patronenhülsen nach rückwärts ausgeworfen werden und den Schützen selbst beschädigen

können.

Lauf und Kolben sind wie bei dem früheren zwei gänzlich von einander getrennte,

mittels eines Gelenkes mit einander verbundene Theile, von denen der letztere zwei

nach vorn über den Stoſsboden a hervorstehende

parallele, über bez. unter der Ladewalze liegende Schienen b, c besitzt, welche in Gemeinschaft mit dem Stoſsboden a und der hinteren Lauffläche den zur Aufnahme der

Trommel d dienenden Kasten bilden; b hat an seinem vorderen Ende das Gelenk, um welches

der Lauf nach oben drehbar ist; die untere Schiene c

hat an dem gleichen Ende einen Quereinschnitt zur Aufnahme eines den Lauf in seiner Lage festhaltenden

Schiebers e. Letzterer ist in dem unteren Theile eines

hinten am Laufe befindlichen, nach unten gerichteten Ansatzes angebracht und so

abgeschrägt, daſs er bei dem Niederlegen des Laufes von selbst in den Einschnitt c einschnappt. Unter dem Laufe befindet sich ein bis

etwa zu seiner halben Länge reichender, zu ihm paralleler Bolzen f mit abgerundetem Kopf, welcher in dem Laufansatze

befestigt ist und zum Ausstoſsen der abgeschossenen Patronenhülsen aus der Ladewalze

d dient. Dicht unter der Laufbohrung ist in der

hinteren Seite des Laufansatzes eine kleine Vertiefung i zur Aufnahme des Walzenzapfens g bei

geschlossener Waffe und auf der oberen Lauffläche der Länge nach eine Schiene mit

dem Korn angebracht.

Die Ladewalze d entspricht im Allgemeinen derjenigen

anderer Revolver, liegt mit ihrer hinteren Fläche nicht dicht am Stoſsboden a an, sondern ist hier Spielraum zum Unterbringen der

Patronenbodenwulste vorhanden. Dieselbe besitzt 5 Bohrungen zur Aufnahme ebenso

vieler Patronen, weicht aber insofern von den sonst gebräuchlichen ab, als die Achse

h, um welche sie sich dreht und die in dem

Stoſsboden a befestigt ist, nur etwa eine Länge von

10mm besitzt, also nur wenig in den hinteren

Theil der Walze d tritt. Da dies aber zur gesicherten

Lage der letzteren nicht ausreichen würde, so hat dieselbe an der vorderen Fläche in

der Achse eine cylindrische, in ihrer Mitte befindliche Warze g erhalten, welche sich in die oben erwähnte Vertiefung

i des Laufansatzes legt.

In der unteren Kolbenschiene c ist mittels eines durch

sein vorderes Ende quer hindurchgehenden Stiftes ein Hebel k mit nach oben gerichtetem Stollen angebracht; letzterer tritt wie bei

den anderen Revolvermodellen bei dem Abfeuern in entsprechende Auslassungen des

Umfanges der Ladewalze d und hält diese dadurch in

ihrer Stellung fest. Auf das vor dem Haltestifte befindliche Ende des Hebels drückt

eine kleine, zweiarmige Feder, welche den Hebel k um

seinen Haltestift zu drehen sucht und den hinter dem Stifte liegenden Stollen nach

oben aus der Schiene c hervorzutreten veranlaſst.

Ferner besitzt der Hebel k einen nach hinten

gerichteten schmäleren Fortsatz, welcher sich neben die linke Seite des Hahnes l legt.

Das übrige Schloſs entspricht im Allgemeinen demjenigen der andern Revolver,

unterscheidet sich aber insofern von denselben, als der Treibstift m an der linken Seite des Hahnes l liegt und mit einem rechtsseitigen, unter rechtem

Winkel abstehenden cylindrischen Ansätze in einer entsprechenden Auslassung

desselben mittels einer Feder n gehalten wird. Diese

veranlaſst den Treibstift zugleich zum Eintreten in die Treibzähne der Walze h. Unterhalb der Achse des Hahnes l ist in letzterem eine cylindrische, zur Aufnahme

eines Stiftes o bestimmte Durchbohrung angebracht;

letzterer wird durch eine in einer Auslassung der rechten Seite des Halmes befindliche Feder

stets nach links herauszudrücken gestrebt und durch diese Feder ebenfalls an einer

Drehung dadurch verhindert, daſs dieselbe in eine Ausfeilung desselben tritt, so

daſs die an seinem linken hervortretenden Ende angebrachte, nach hinten gerichtete

Abschrägung stets dieselbe Lage beibehält. Mittels einer Kette steht der Hahn mit

der Schlagfeder in Verbindung. Die Form des Abzuges p

ist ebenfalls etwas abweichend, die Abzugsfeder eine zweiarmige; diese liegt

senkrecht hinter dem Abzüge p frei in der für letzteren

bestimmten Auslassung. Der Schloſskasten endlich wird durch eine kleine, mittels

einer Schraube befestigte Platte geschlossen.

Was nun das Zusammenwirken der Schloſstheile betrifft, so ist bei abgeschossener und

abgefeuerter Waffe der Lauf und Kolben durch den Schieber e fest mit einander verbunden. Der Stollen des Hebels k liegt in einem der Mantellöcher der Walze d, sein hinterer Ansatz vor dem Stifte o des Hahnes, der Hahn l

selbst mit seinem Kopfe an dem Patronenboden, der Treibhebel m unter einem der Zähne an der hinteren Walzenfläche. Um die Waffe zu

laden, wird der Hahn l in Mittelruh gebracht, wobei der

hintere Ansatz des Hebels k unter den nach vorn sich

bewegenden Stift o des Hahnes tritt und niedergedrückt

wird. In Folge dessen wird auch der Stollen des Hebels k nieder und aus den Auslassungen der Walze gezogen, und kann nun, nachdem

der den Lauf haltende Schieber e aus dem

Kolbenschieneneinschnitte entfernt und der Lauf nach oben um das Gelenk gedreht ist,

die Ladewalze d nach vorn von ihrer Drehachse abgezogen

werden, worauf aus ihr durch Aufschieben auf den Entladestockbolzen f die Patronenhülsen nach einander ausgestoſsen werden.

Nachdem nunmehr die neuen Patronen eingebracht sind, der Lauf niedergelegt und der

Schieber e eingeschnappt ist, wird der Hahn l ganz gespannt, wobei der Treibstift n die Trommel so dreht, daſs eine Patrone vor die in

dem Stoſsboden a befindliche, zur Aufnahme des

Hahnkopfes dienende Auslassung tritt. Bei dem Spannen des Hahnes l bewegt sich sein links hervorstehender Stift o hoch, der hintere Ansatz des Hebels k wird frei; letzterer geht, durch seine Feder hierzu

veranlaſst, wieder hoch und mit ihm sein Stollen. Dieser tritt in das entsprechende

Loch der Walze d und hält diese nunmehr in ihrer Lage

fest. Wird jetzt die Waffe abgefeuert, so schnellt der Hahn l gegen den mit Randzündung versehenen Patronenboden, wobei der Stift o des Hahnes l in Folge

seiner Abschrägung den hinteren Ansatz des Hebels k

wohl zur Seite, aber nicht niederdrückt und selbst in die Auslassung des Hahnes l zurücktritt, so daſs der Stollen des Hebels k in dem Loch der Walze verharrt. Die Ruhstellung

entspricht der eines gewöhnlichen Percussionsschlosses.

Tafeln