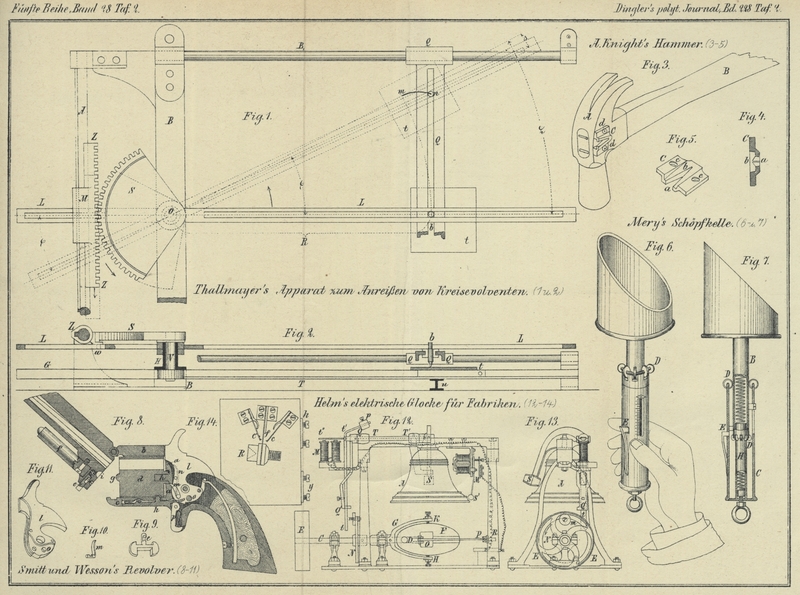

| Titel: | Helm's elektrische Glocke für Fabriken. |

| Autor: | E–e. |

| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 40 |

| Download: | XML |

Helm's elektrische Glocke für Fabriken.

Mit Abbildungen auf Tafel

2.

Helm's elektrische Glocke für Fabriken.

Will man die Arbeiter in den verschiedenen Sälen einer Fabrik von dem In- und

Auſsergangsetzen der Maschine unterrichten, so pflegte man bisher eine groſse Anzahl

elektrischer Klingeln mit Selbsunterbrechung aufzustellen. Dazu sind viele Drähte

und eine kräftige Batterie erforderlich. Helm geht

deshalb darauf aus, eine wirkliche groſse Glocke anzuwenden, gegen diese bei

laufender Betriebsmaschine einen von der Transmission selbst bewegten schweren

Hammer schlagen zu lassen, bei stillstehender Maschine dagegen einen kleinen Hammer

mit Selbstunterbrechung; so lange nämlich alle Maschinen stillstehen, macht der

letztere Lärm genug. (Fig. 12 bis 14 Taf.

2).

Die Glocke A ist auf einem guſseisernen Stuhl

aufgehängt. Die Riemenscheibe E im untern Theile des

Stuhles überträgt die Bewegung auf die Welle CD, welche

in eine Gabel G endet und auf zwei Schraubenspitzen K und H eine elliptische

Scheibe F trägt. Während des Stillstandes der Maschine

hat F die in Fig. 12 gezeichnete Lage;

bei einer gewissen Geschwindigkeit der Welle CD stellt

sich F senkrecht zu CD.

Mittels der Stange OP legt die Scheibe F eine an der Schraube R

endende Contactfeder f (Fig. 14) in ihren beiden

verschiedenen Lagen an den einen oder den andern von zwei federnden Contacten c' oder c und eröffnet so

dem von dem einen Batteriepole über k nach f gelangenden elektrischen Strome bei stillstehender

Maschine den Weg über c' nach dem Elektromagnete M', bei laufender Maschine über c nach dem Elektromagnete M; aus M' und M gelangt der Strom

zur Klemme y und zurück zum andern Pole der Batterie.

M' arbeitet mit Selbstunterbrechung und schlägt mit

dem Klöppel S' gegen die Glocke A. Zieht dagegen M, das Gegengewicht p überwindend, seinen Anker t'' an, so kommt der Arm t des um die Achse

t' drehbaren Winkelhebels t''t't in den Bereich des Zapfens m an der

auf die Welle CD aufgesteckten runden Scheibe N, wird von m mitgenommen,

dreht die Achse TT' und hebt dadurch den Hammer S, welcher darauf, sobald m an dem Arme A vorüber gegangen ist, auf die

Glocke A herabfällt.

Drückt man also in der Nähe der Maschine einen den elektrischen Strom schlieſsenden

Taster, so führt der Umschalter R (Fig. 14) den Strom nach

M oder M' und läutet

mit S oder S'.

In einer Wollspinnerei mit 25000 Spindeln, welche sich mit den Vorbereitungsmaschinen

in demselben Saale befanden, reichten zwei solche Glocken aus, um 20 vorher

verwendete elektrische Klingeln mit Selbstunterbrechung zu ersetzen. (Nach dem Bulletin de Mulhouse, 1877 S. 683.)

E–e.

Tafeln