| Titel: | W. und G. Sellers' rotirender Puddelofen. |

| Autor: | – r. |

| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 41 |

| Download: | XML |

W. und G. Sellers' rotirender Puddelofen.

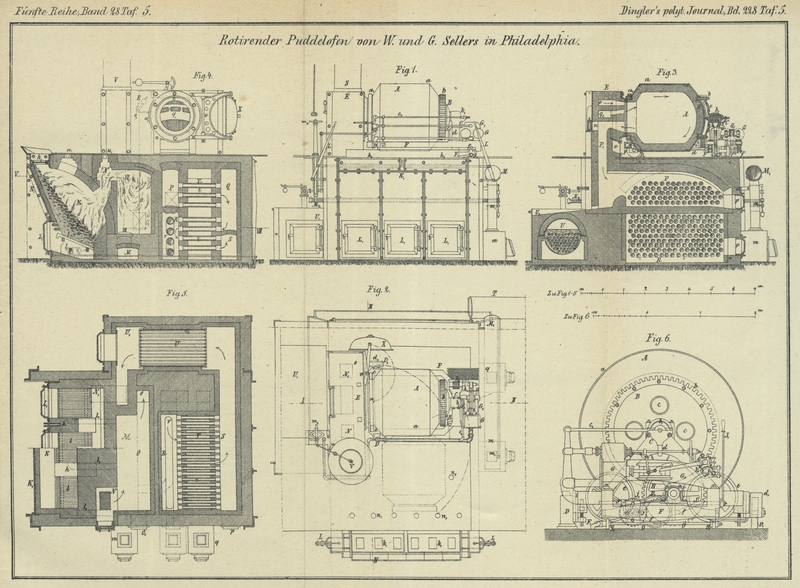

Mit Abbildungen auf Tafel

5.

Sellers' rotirender Puddelofen.

Armengaud's Publication industrielle, 1877 Bd. 24 S.

151 berichtet über ein neues Patent, welches W. und G. Sellers zu Philadelphia auf einen

vervollkommneten rotirenden Puddelofen in Frankreich nachgesucht haben. Die

hervorzuhebenden Eigenschaften dieses Systemes, dessen Einzelheiten aus den

Abbildungen auf Tafel 5 ersichtlich sind, bestehen, auſser den auf den alten Sellers'schen Puddelofen angewendeten Verbesserungen,

aus einer besonderen mechanischen Vorrichtung zum Ein- und Ausbringen des Metalles

und in der eigentümlichen Anwendung von gasförmigem Brennmaterial, sowohl zur

Erhitzung des Ofens selbst, als in der Ausnutzung der abziehenden Gase zur Erwärmung

der Verbrennungsluft und zur Dampferzeugung.

Der Feuerungsraum K (Fig. 4 und 5), welcher durch die

Oeffnungen l1 mit

Unterwind versehen wird, ist durch die Mäuerchen k in

drei Theile geschieden, wodurch bezweckt wird, daſs der Rost l eines jeden Feuers, nach Oeffnung der betreffenden Thüre L1 gereinigt werden

kann, während die beiden anderen Abtheilungen ungestört weiter brennen. Die

Zubringung des Brennmaterials geschieht durch die Oeffnungen k1, welche mit trichterförmigen Aufsätzen versehen

und durch drei geschlitzte, übereinander liegende Guſsplatten geschlossen werden,

von welchen die mittlere, zwischen den beiden anderen verschiebbar, sowohl das

Einbringen des Brennstoffes, als den Abschluſs des Ofens nach auſsen ermöglicht.

Der Ofen K hat einestheils durch die Oeffnung L1 directe Verbindung

mit der Esse V, welche beim Anzünden der Feuerung

vorzüglich benutzt wird, und anderntheils durch die Oeffnung N Verbindung mit einem Räume O, welcher als

Staubfänger für die Gase dient und durch die Oeffnung O1 gereinigt werden kann. Aus O treten die Gase durch o

in den Puddelofen A. Beim Eintritt in letzteren treffen

die Gase mit der aus q1

austretenden Verbrennungsluft zusammen, welche auf folgendem Wege dorthin gelangt.

Die Röhre T (Fig. 2), welche mit einer

Gebläsemaschine in Verbindung steht, liefert gepreſste Luft durch die Leitung m und die Kanäle l1 unter den Rost der Feuerung. Bei m1 befindet sich ein

Absperrschieber, welcher von m2 aus, durch Stangen- und Winkelübersetzung

gesteuert, die Regulirung des Luftzutrittes ermöglicht. Ein anderer Theil der durch

das Rohr T angelieferten Luft kann durch die ebenfalls

mit Schiebervorrichtung versehene Oeffnung q in den

Raum T1 (Fig. 4 und 5) und von dort

nach ihrer Erhitzung durch q1 in den Puddelofen geführt werden. Die Erhitzung dieser Luft geschieht

durch die aus dem Puddelofen A abziehenden Gase. Diese

nehmen ihren Weg durch P1 der Reihenfolge nach zu den Räumen P, Q, R, S und

schlieſslich in die Esse V. Die Räume P bis S, welche von auſsen

durch verschlieſsbare Oeffnungen zugänglich sind, stehen mit einander in Verbindung

durch eine Anzahl schmiedeiserner Rohre t, welche ihre

Temperatur an die den Raum T1 durchziehende Luft abgeben. In R befindet

sich noch ein System von Röhren r, in welchen ebenfalls

ein Theil der aus der Gebläsemaschine kommenden Luft erhitzt und, wenn nöthig, in

diesem Zustand unter die Roste l geleitet werden kann.

Die den Raum S verlassenden Gase geben ihre letzte

Wärme noch einem zwischen diesem und der Esse V

eingeschalteten Dampfkessel U ab.

Der Puddelofen A selbst, welcher mit Blechmantel a (Fig. 1 und 3) versehen ist, hat eine

cylindrische, an beiden Enden kegelförmig abgestumpfte Form. Das Innere desselben

ist mit eisernen Zacken versehen und mit feuerfester Masse ausgestampft. An der den

Gaseinströmungs- und Ausströmungskanälen zugewendeten offenen Seite findet er

Abschluſs und Dichtung durch einen abgedrehten und mit Stahlband a1 umschlossenen

guſseisernen Ring, welcher auf zwei Gleitrollen e ruht.

Am anderen Ende ist der Ofen durch einen doppelten, mit Zugangsöffnungen c versehenen, gewölbten Boden B geschlossen; letzterer läuft in den hohlen Zapfen b1 aus, welcher in dem

Lager C drehbar ist. Die Höhlung des Bodens B wird, um den Zapfen b1 kühl zu erhalten, durch einen zu- und

abflieſsenden Wasserstrahl gespeist, welcher seinen Weg durch die Höhlung des

Zapfens nimmt.

Um den Boden B ist ein Zahnrad b festgeschraubt, mittels dessen der Ofen A

durch eine mit ihm in fester Verbindung stehende, doppelt wirkende Dampfmaschine,

welche in Fig.

6 besonders abgebildet ist, seine drehende Bewegung erhält. Ofen und

Maschine ruhen auf einem rechteckigen Rahmen F, welcher

an drei Punkten unterstützt ist. Letztere sind der Zapfen D, um welche sich die ganze Vorrichtung bis zu der in Fig. 2 punktirten Stellung

zu drehen vermag, und die beiden Laufrollen D1, deren horizontale Achsen zu dem Zapfen D vertical stehen. Letztere Bewegung des Ofens wird

gleichfalls durch die oben erwähnte Dampfmaschine bewirkt. Eine besondere am

hinteren Ende des Ofens mit excentrischen Scheiben g1 versehene Achse g

ermöglicht es, durch Anziehen eines Hebels den Ofen in jeder Lage festzustellen,

indem dadurch die Berührung des einen Laufrades D1 mit der Laufbahn unterbrochen wird.

Nachdem der Ofen die in Fig. 2 punktirte Stelle

eingenommen hat, wird die Glocke X, welche an der Gabel

v aufgehängt und von innen ausgemauert ist, um

einen rechten Winkel gedreht und gestattet, indem sie die Ausgangsöffnungen der

Kanäle o, q1 und P1 schlieſst, deren

Verbindung unter einander und somit den ungestörten Fortbetrieb der

Feuerungsanlage.

Das Beladen und Entladen des Puddelofens geschieht durch zwei in dessen unmittelbarer Nähe

befindliche Erahne, an welchen mittels Ketten eine eiserne, mit langen Hebelarmen

versehene Zange aufgehängt ist, die sowohl in verticaler als horizontaler Richtung

die nöthigen Bewegungen gestattet, um das Roheisen in den Ofen zu bringen und die

Luppe aus demselben zu entfernen. Ein solcher Apparat kann nöthigenfalls mehrere

Oefen zugleich bedienen. Um die Unanehmlichkeit des Ueberlaufens der Schlacke beim

Anschwellen, welches stets in der ersten Periode des Puddelprocesses stattfindet nnd

wodurch sich die Gaskanäle leicht verstopfen, zu beseitigen, ist die

Betriebsmaschine des Ofens so construirt, daſs die Zahl der Umdrehungen des

letzteren zu der betreffenden Zeit um ein Bedeutendes vermehrt werden kann, wodurch

die in dem Ofen befindliche Masse auf eine breitere Unterlage vertheilt wird und in

Folge dessen eine weniger dicke Schicht bildet. Um indessen die Gefahr der

Verstopfung vollständig zu vermeiden, ist die untere Partie des Kanales P1 da, wo er in den

Ofen einmündet, aus Schlackenstücken hergestellt, welche die etwa übertretenden

geschmolzenen Massen in den geschlossenen Raum x

durchtropfen lassen, in welchem sie, durch den Einfluſs eines dorthin geleiteten

kalten Windstromes, erstarren und, wenn nöthig, entfernt werden können.

Die Betriebsmaschine gestattet ferner, daſs der Ofen sowohl nach rechts als nach

links gedreht werden kann, was mit Rücksicht auf die Lage, welche derselbe den

anderen Apparaten gegenüber einnimmt, oft sehr wünschenswerth ist. Die ganze Anlage

ist so getroffen, daſs der Ofen nebst Zubehör möglichst wenig Platz einnimmt, und

seine Gröſse ist nur abhängig von der Stärke der Betriebsmaschine.

–

r.

Tafeln