| Titel: | Scheidung von silberhaltigem Kupfer und Darstellung von Kupfervitriol zu Oker am Harz. |

| Autor: | F. B. |

| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 44 |

| Download: | XML |

Scheidung von silberhaltigem Kupfer und

Darstellung von Kupfervitriol zu Oker am Harz.

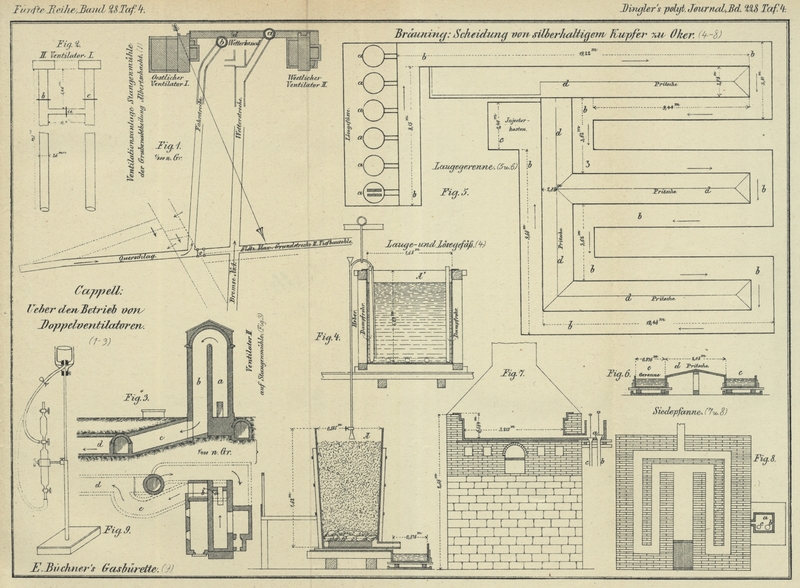

Mit Abbildungen auf Tafel

4.

Bräuning, über Scheidung von silberhaltigem Kupfer.

Bei dem niedrigen Kostenpreise der Schwefelsäure, welche die Hütte selbst erzeugt und

bei dem geringen Gehalte an Gold und Silber in den aus den Rammelsberger Erzen

erhaltenen Kupferproducten, sowie bei deren Gehalt an Arsen, Antimon, Blei u.s.w.,

ist der beste Weg, Gold und Silber vom Kupfer zu scheiden, die Auflösung des

letzteren in Schwefelsäure unter Darstellung von Kupfervitriol. Heiſse verdünnte

Schwefelsäure löst bei Luftzutritt das Kupfer zu Sulfat, während Silber und Gold,

nebst etwa gegenwärtigem arsensaurem und antimonsaurem Bleioxyd unlöslich

zurückbleiben. Eisen, Kobalt und Nickel gehen mit in Lösung. Ersteres, in gröſserer

Menge vorhanden, beeinträchtigt die Durchführung des Processes. In dem Rohvitriol ist das

Unlösliche mechanisch beigemengt. Durch Auflösung in Siedepfannen scheidet sich aber

der sogen. Silberschlamm ab.

Die Auflösung des Kupfers geschieht in den mit Blei ausgeschlagenen Gefäſsen A (Fig. 4 Taf. 4) von 1m,62 Höhe, 885mm

oberem und 720mm unterem Durchmesser. Seitlich von

der unteren Abfluſsöffnung ist durch zwei eingelegte Hölzer ein Kanal für die

zutretende Luft gebildet. Das Gefäſs ist zunächst gefüllt mit einigen gröſseren

Kupferstücken, sodann mit Kupfergranalien. Zur Lösung dient rohe Säure von 50° B.,

verdünnt durch Mutterlaugen aus den Rohvitriolgerinnen und aus den

Krystallisationskästen auf 29 bis 30° B. Diese Mischung erfolgt in mehreren

Bleigefäſsen A', welche in dem Stockwerk oberhalb der

Lösefässer A aufgestellt und mit einer Dampfschlange

versehen sind, durch welche die Lösemischung auf 87,5° erwärmt wird. Die Granalien

werden durch einen Heber, der unten einen Abschluſshahn hat, mit der heiſsen Lauge

periodisch von ¾ bis 1 Stunde bebraust, wodurch das gebildete Kupfersulfat nebst dem

Unlöslichen in die Vitriolgerinne gespült wird.

Sechs Lösegefäſse a (Fig. 5 und 6 Taf. 4), zu einem

Systeme vereinigt, geben die Rohlauge in das gemeinsame Gerinne b (876mm breit und

105m,88 lang, sonach mit 92qm,751 Grundriſs), an dessen Ende ein Sammelkasten

c liegt, aus dem ein Injector die Laugen zur neuen

Verwendung nach A' hebt. Der angeschossene Rohvitriol

wird auf die Pritschen d ausgehoben und mit Wasser

gedeckt.

Wenn die aus den Gefäſsen A abflieſsende Lauge anfängt

klar zu werden, stellt man die Bebrausung ein und füllt nach Bedarf Granalien nach,

so daſs der Betrieb der Lösegefäſse ununterbrochen ist.

Der Rohvitriol in der Nähe der Lösegefäſse ist am reichsten an Silberschlamm, während

sich demselben weiterhin mehr Gyps und arsensaure und antimonsaure Bleisalze

beimengen. Man gattirt die verschiedenen Sorten Rohvitriol entsprechend für die

Lösung in den Siedepfannen, von welchen zwei zu jedem System gehören. Diese Pfannen

bestehen aus starkem Bleiblech, das auf Guſsplatten ruht, unter denen das Feuer

entlang geht (Fig.

7 und 8 Taf. 4). Die Länge der Pfannen ist 3m,505, die Breite 3m,213, die Tiefe 0m,584. Sie haben am Boden Verbindung mit dem

Gefäſse a, welches in verschiedener Höhe zwei

Abfluſsrohre b und c

besitzt, eines für klare Lauge, das andere für Silberschlamm.

Zur Wiederauflösung dient ein Theil, etwa die Hälfte, der Mutterlauge der

Krystallisationskästen. Diese Laugen sind auf 14 bis 15° B. verdünnt. Die

Siedepfannen, 40cm hoch mit denselben angefüllt,

werden auf 94° erhitzt, hierauf der Rohvitriol eingetragen und unter Rühren bei

unterbrochenem Feuer gelöst. Die heiſse Lösung zeigt 26° B. und gibt, wenn stärker,

ein unansehnliches Product von kleinen Krystallen. Etwa in Lösung befindliches Silber

wird durch einen Zusatz von Kupferschwamm in die Pfannen (erhalten beim Granuliren

des Kupfers) ausgefällt. Man läſst nach der Wiederauflösung in den Pfannen absitzen,

und kühlen hierbei die Laugen auf 81° unter Zunahme des specifischen Gewichtes auf

29° B. ab. Hiermit werden dieselben schnell in die Krystallisationskästen abgelassen

unter Vermeidung jeder weiteren Abkühlung, da sich sonst schlecht aussehende

Krystalle abscheiden. Die mit Blei ausgekleideten Krystallisationskästen messen 2m,921 Länge, 1m,460 Breite und 1m,022 Tiefe und fassen je

eine Pfannenfüllung. Für jede Pfanne sind 12 solche Kästen vorhanden, und bedarf die

Krystallisation 8 bis 12 Tage; 25 Latten mit je 5 herabhängenden Bleistreifen, sowie

die Seitenwandungen der Kästen tragen die groſsen Krystalle. Am Boden sitzt

gewöhnlich klein krystallinisches Product, aus welchem der abgesiebte Grus zur

nochmaligen Auflösung zurückgeht.

Die Mutterlauge wird theils in die Siedepfannen, theils in die Gefäſse A zurückgehoben. Der Vitriol wird mit Wasser gewaschen

und bei 19 bis 25° in dunklen Räumen getrocknet. Der rückständige Silberschlamm wird

nach zwei- bis dreimaliger Siedung aus den Pfannen in Behälter gebracht, in denen

man absitzen läſst, um mit Heber die klare Lauge abzuziehen. Der Rückstand enthält 2

bis 4 Proc. Silber und wird mit Glätte und Kuhhaaren zu Kugeln geformt und

getrocknet; die übrigen Bestandtheile sind vornehmlich Gyps, Bleioxyd, Arsen und

Antimon. Er wird mit Glätte und Kupfersteinschlacken auf ein Reichblei von 2 bis 3

Proc. Silbergehalt verschmolzen, das zum Abtreiben geht. Arsen und Antimon geben

beim Niederschmelzen Anlaſs zur Bildung einer silberreichen Speise, die durch

Verbleiung entsilbert und dann beim Kupferhüttenproceſs weiter verwendet wird.

Wie man sieht, vermeidet der Proceſs jeden Verlust an Schwefelsäure und Kupfer, weil

unbeschadet der Qualität des Vitriols die Mutterlaugen Jahre lang verwendet werden

können. Doch müssen hierzu die Granalien nahezu frei von Eisen und Nickel sein;

dieselben würden sich schlieſslich in den Mutterlaugen anhäufen und das Product

verschlechtern, wenn man die Mutterlaugen nicht bisweilen in dem Turnus ganz

erneuert. Man rechnet auf 100k Kupfergranalien

380k Kupfervitriol und 240k Schwefelsäure 50° B. zur Auflösung. Auf ein

System mit 6 Lösegefäſsen, 2 Siedepfannen und 24 Krystallisationskästen kommen in 24

Stunden durchschnittlich 1250 bis 1500k

Kupfervitriol. (Nach Bräuning in der Zeitschrift für

das Berg-, Hütten- und Salinenwesen, 1877 Bd.

25.)

F.

B.

Tafeln