| Titel: | Hambruch's Siphonoid. |

| Autor: | M. |

| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 102 |

| Download: | XML |

Hambruch's Siphonoid.

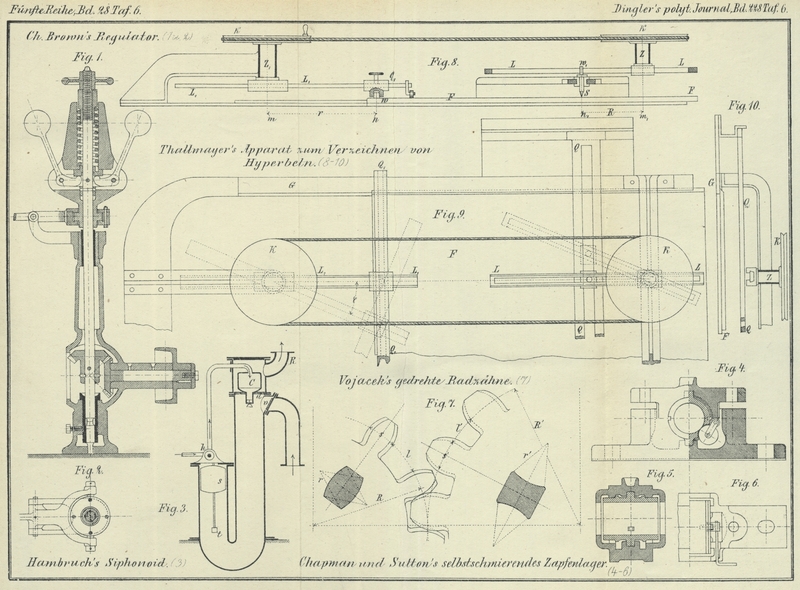

Mit einer Abbildung auf Tafel 6.

Hambruch's Siphonoid.

Das nach dem deutschen Patente (Nr. 1045 vom 5. Juli 1877) C.

Hambruch's von der Berliner Eisengieſserei

und Werkzeugmaschinenfabrik, vormals W. Tietzsch und Comp. in

Berlin ausgeführte Wasserhebewerk, „Siphonoid“ genannt, dient gleich dem

Pulsometer Hall's (* 1877 225 126) zum Ansaugen und

Weiterdrücken von Wasser durch die directe Wirkung des Dampfes, ohne Verwendung

maschineller Zwischenglieder. An Einfachheit und Eleganz der Construction

entschieden hinter dem Pulsometer zurückstehend, beansprucht das Siphonoid dagegen

den Vorzug, gröſsere Saughöhen zu erzielen (8m,5

gegen die 5m der gewöhnlichen Pulsometer) und

ökonomischer zu arbeiten. Erstens soll dadurch erreicht sein, daſs das ansaugende

Vacuum nicht in

demselben Raum gebildet wird, in welchem der Dampf treibend gewirkt hat, sondern in

einem eigenen Condensator, der durch den Apparat selbst evacuirt wird und ein

gleichbleibendes Vacuum erhält. Oekonomischer als der Pulsometer wird aber das

Siphonoid jedenfalls arbeiten, da der arbeitende Dampf nicht direct mit dem

angesaugten kalten Wasser in Berührung kommt.

Der frische Kesseldampf findet, beim Anlassen des Siphonoids durch den Hahn h (Fig. 3 Taf. 6) in den

kurzen Schenkel des Apparates eintretend, denselben zunächst allerdings mit kaltem

Wasser angefüllt; es schlägt sich deshalb an der um den Schwimmer s freibleibenden Ringfläche der Dampf nieder, bis der

nachströmende Kesseldampf im Stande ist, den Wasserspiegel im kurzen Schenkel

niederzudrücken. Dadurch muſs die den rechten Schenkel des Siphonoids füllende

Wassersäule das Ventil d öffnen und gelangt in das

Steigrohr R zur Weiterbeförderung. Schlieſslich ist der

Wasserspiegel im kurzen Schenkel so weit gesunken, daſs der Schwimmer an einen

Anschlag der Hahnbewegungsstange t stöſst und dadurch

h so umstellt, daſs die Verbindung mit dem

Dampfkessel gesperrt, dagegen dem Arbeitsdampfe das Ueberströmen in den Condensator

C gestattet wird.

Der Condensator besteht aus einem guſseisernen Gehäuse, welches oberhalb des

Druckventiles d in eine Erweiterung des Steigrohres R eingesetzt ist und so fortwährend von kaltem Wasser

umspült wird. Infolge dessen condensirt sich der aus dem kurzen Schenkel

übersteigende Dampf, die Wassersäule steigt im kurzen und sinkt im langen Schenkel

des Apparates, das Druckventil d wird geschlossen,

durch das unter demselben entstehende Vacuum das Säugventil v geöffnet und ein dem verbrauchten Dampfvolum gleiches Wasservolum

angesaugt. Endlich erreicht der Schwimmer wieder seine höchste Stellung, der Hahn

wird neuerdings umgestellt und ein neues Spiel beginnt. Nun ist aber die mit dem

Dampf in Berührung kommende Oberfläche der Flüssigkeitssäule schon vorgewärmt, so

daſs keine weiteren Condensationsverluste stattfinden, da die hier befindliche

Wassersäule nur sehr langsam, durch Mischung mit dem angesaugten Wasser, verändert

wird. Das im Condensator C entstehende

Condensationswasser entweicht durch eine am Boden desselben befindliche Klappe,

sobald es eine gewisse Druckhöhe erreicht hat.

M.

Tafeln