| Titel: | Metallschäfte von Gebrüder Chevallier in Orleans. |

| Autor: | E. L. |

| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 114 |

| Download: | XML |

Metallschäfte von Gebrüder Chevallier in

Orleans.

Mit Abbildungen auf Tafel

8.

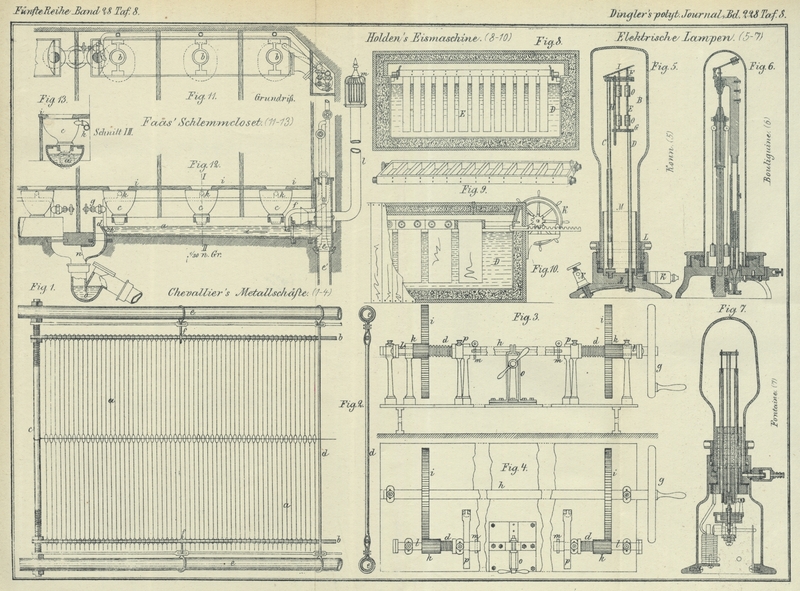

Chevallier's Metallschäfte.

Es sind dies Rumurgeschirre mit Drahtlitzen, wie sie schon seit dem J. 1866 in

Chemnitz gefertigt werden, nur daſs die steifen Drahtlitzen nicht in einen

hölzernen, sondern in einen metallenen Rahmen gehängt sind; letzteres haben Broode und Edmonson in

Blackburn auch seit längerer Zeit bereits ausgeführt, indem sie die tannenen

Schaftstäbe durch 15mm starke Messingrohre

ersetzten.

Fig. 1 und

2 Taf. 8

zeigen einen Theil des vollständigen Schaftes in Vorderansicht und

Verticalschnitt.

Die Litzen a sind oben und unten auf Drähte b so aufgesteckt, daſs sie sich unabhängig von einander

nach beiden Seiten hin verschieben lassen. Entsprechend dem Sprung des Schaftes

werden die Drähte b in richtiger Entfernung von

einander durch Endstäbe c, geschlitzte Drähte d und an den Rohren e

angehängte Oesen f gehalten. Die Drähte d sind nur für breitere Geschirre nöthig; der

eigentliche Schaftrahmen setzt sich zusammen aus den Stäben d und den Eisenrohren e.

Zur Herstellung solcher Drahtlitzen a biegt man einen

geraden Draht in seiner Mitte so weit um, daſs die beiden Drahthälften parallel zu

einander liegen, und legt beide Enden, also das umgebogene und das offene, in je

eine Kluppe oder Zange ein. Hierauf steckt man Stifte, welche im Querschnitt die

Form der Oesen am Litzenende haben, quer durch das letztere und durch die Kluppe. In

die Mitte des so eingespannten Drahtbügels steckt man einen dritten Stift, welcher

das Auge für den Durchgang des Kettenfadens zu formen hat und den entsprechenden

Querschnitt haben muſs. Während der an beiden Enden eingelegte Draht mit seinen

Kluppen nach links gedreht wird, steht der mittlere Stift fest, so daſs sich die

geraden Drahttheile um einander winden und das Fadenauge sowie die obere Endöse

vollständig herstellen. Weil der eingespannte U-förmige Draht in Folge des Windens

kürzer wird, müssen die beiden Kluppen federnd nachgeben, sonst reiſst die Litze ab.

Das halbfertig gewordene untere Oehr wird vollendet durch Festhalten des dazwischen liegenden

Stiftes und Rechtsdrehen der Kluppe.

In Fig. 3 und

4 Taf. 8

ist die von Chevallier zur Windung der Litzen benutzte

Maschine in der Vorderansicht und im Grundriſs gezeichnet; dieselbe ist vom

Mechaniker Deroy-Poisson in Orleans construirt. Durch

das Handrad g an der Welle h und die beiden auf letzterer festsitzenden Stirnräder i erhalten die Getriebe k

gleiche Drehung und übertragen solche auf ihre Spindeln l, welche mit geschlitzten Köpfen m versehen

sind. In letztere werden die Litzenenden eingelegt und durch eingesteckte Stifte

fest gehalten. (Bei dieser Anfertigungsweise muſste der U-förmig gebogene Draht

vorher am offenen Ende mit Hilfe einer Zange zusammengedreht werden.) Die Spindeln

l liegen verschiebbar in je zwei Lagern und werden

durch Spiralfedern d aus einander gehalten, können sich

aber während der Anfertigung der Litze einander nähern, indem hierbei die Federn

durch die Räder k zusammengedrückt werden, o ist ein Support für die Vorwärts- und

Rückwärtsführung des bei der Wicklung der Litze für die Angenbildung bestimmten

feststehenden Stiftes. Mittels der Bremshebel p wird

beim Niederdrücken die Drehung der Spindeln l schnell

unterbrochen, wenn die Litze fertig gewunden ist. (Nach dem Bulletin de la

Société d'Encouragement, 1878 Bd. 5 S. 115.)

E.

L.

Tafeln