| Titel: | Otto's geräuschlose Gasmaschine. |

| Autor: | Wilman |

| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 201 |

| Download: | XML |

Otto's geräuschlose Gasmaschine.

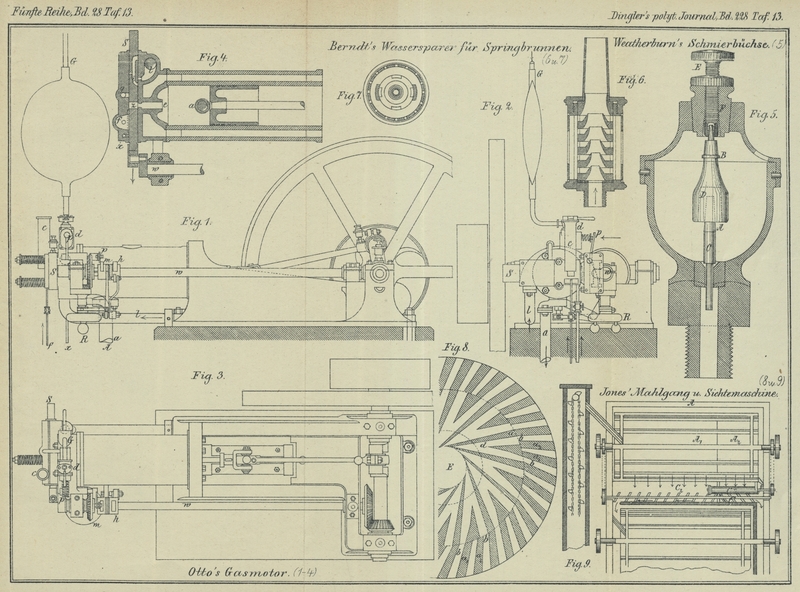

Mit Abbildungen im Text und auf Tafel 13.

Otto's geräuschlose Gasmaschine.

Gegenüber den vielen Vorzügen, deren sich die Langen und

Quetschen Gasmotoren sofort bei ihrem ersten

Auftreten erfreuten, war kaum ein anderer Nachtheil geltend zu machen, als ihr lärmender Gang – ein

Nachtheil allerdings groſs genug, um in vielen Fällen die Anwendung dieser

ökonomischen Kleinmaschine ganz auszuschlieſsen. Darum ist der Fortschritt, welchen

Otto's neuester Motor gemacht hat, nicht hoch genug

anzuschlagen, wenn dieser auch, soweit bis jetzt Versuche bekannt geworden sind, in

Bezug auf Oekonomie (1cbm Gas für die Stunde und

1e effectiv) noch etwas hinter den Langen und Otto'schen Gasmaschinen (vgl. *1877 223 557)

neuer Construction zurücksteht.

Das Mittel, welches Otto anwendet, um statt einer

Explosionsmaschine einen mit constanterem Druck arbeitenden Motor zu erhalten,

besteht in der Compression des Gas- und Luftgemisches (auf etwa 2at) vor dessen Entzündung. Hierdurch, sowie in

Folge der groſsen Luftbeimengung wird der erste Effect der Entzündung des

Gasgemenges gemildert und auf eine längere Periode vertheilt, so daſs das

beistehende Diagramm Fig. 1, welches in ab den unmittelbaren Effect der Entzündung darstellt,

im weiteren Verlauf bc der Expansionscurve einer

Dampfmaschine entspricht.

Fig. 1., Bd. 228, S. 202

Dr. Slaby, Docent für

Kleinkraftmaschinen an der kgl. Gewerbe-Akademie zu Berlin, erklärt in seinem

vortrefflichen Vortrage über den vorliegenden Motor (vgl. Sitzungsbericht vom 4.

Februar 1878 des Vereines zur Beförderung des

Gewerbfleiſses) den Verlauf dieser Curve und die eigenthümliche

Wirkungsweise der Otto'schen Maschine dadurch, daſs er

als Folge der später zu beschreibenden Arbeitsphasen der Maschine eine

Schichtenbildung verschiedener Gasarten im Cylinder annimmt, der zu Folge das meist

gesättigte Gasgemenge zunächst der Entzündungsflamme steht und zuerst explodirt und

dann nachfolgend immer weitere weniger gasreiche Schichten; doch scheint der ganze

Verlauf der Curve nur auf eine einmalige Explosion hinzudeuten, deren Effect jedoch

nicht, wie bei der gewöhnlichen Gasmaschine, durch Zustandsänderung des explodirten

Gemisches momentan verschwindet, sondern sich in Folge der bedeutenden Beimengung

von Luft auf eine gewisse Periode erstreckt, deren Dauer übrigens durch die hohe Tourenzahl dieser

Maschinen gleichfalls eine kurze ist. Auch ist dieses Princip der Arbeitsweise kein

neues, da sowohl Hock's Petroleummotor (*1874 212 73)

198), als Brayton's Petroleum- und Gasmotor (1876 220

186) *221 195) beide ähnliche Arbeitsdiagramme geben (vgl. Fig. 3 Taf. 5 Bd. 221),

obwohl hier die Arbeitsprocesse auf verschiedene Gefäſse vertheilt sind und

jedenfalls eine innige Mischung des Gemenges erfolgt.

In der Verbindung dieser Expansionswirkung mit der Explosionsleistung ist daher auch,

unserer Ansicht nach, durchaus nicht der wesentliche Fortschritt des neuen Motors zu

suchen, sondern hauptsächlich in der Vereinigung aller Arbeitsprocesse in einem Cylinder, wodurch, ungleich der Dampfmaschine,

nicht Wärme verloren, sondern Wärmeverlusten vorgebeugt wird. Zudem erfährt die

Maschine hierdurch eine wesentliche Vereinfachung und gewinnt so ein äuſserst

gefälliges Ansehen, welches selbst im Maschinenbau oft genug als ein Kriterion

innerer, wohl begründeter Vorzüge gelten kann.

Um nun in einem einzigen Cylinder sowohl das Ansaugen von Gas und Luft, als die

Compression des Gemenges, ferner die Explosion und Expansion, sowie schlieſslich das

Herausschieben der Arbeitsgase vornehmen zu können, sind nothwendig vier scharf

getrennte Arbeitsphasen erforderlich, welche sich am natürlichsten auf 4 Kolbenhübe

vertheilen, so daſs beim ersten Ausgange das Ansaugen erfolgt (Linie st unseres bei 170 Umdrehungen abgenommenen Diagramm es

Fig. 1), beim ersten Rückgang die Compression t a, hierauf t a c

Explosion und Expansion und endlich – beim zweiten Rückgange – auf der

Atmosphärenlinie ts zurück die Ausströmung.

Die Maschine wäre also, da sie während zwei Umdrehungen nur bei einem Kolbenhub

arbeitet, nicht einfach sondern eigentlich nur halb wirkend zu nennen.

Entsprechend der geschilderten Functionenfolge darf der Steuerungsschieber S, welcher in bekannter Weise mittels einer durch

Federn angepreſsten Platte abgedichtet wird, bei einer Doppelumdrehung der Maschine

(Fig. 1

bis 4 Taf. 13)

nur ein Spiel ausführen und wird deshalb von einer Welle w angetrieben, welche nur die halbe Umdrehungszahl der Schwungrad welle

macht.

Fig. 4 stellt

im vergröſserten Horizontalschnitt die Anfangsstellung des Schiebers beim Beginn der

Explosion dar; der Kolben befindet sich im todten Punkte, die Kurbel der

Schieberbewegungswelle w um 45° vor ihrem inneren

todten Punkte. Der Kolben geht unter der Wirkung der Entzündung nach auswärts zu

seinem äuſseren todten Punkte, die Welle w macht dabei

die Hälfte von 180°, also 90°, so daſs beim Beginn des Kolbenrückganges der Schieber

S abermals in der gezeichneten Stellung ist, nun

aber den Rückgang in der Richtung des Pfeiles begonnen hat. Die Eintrittsöffnung e des Cylinders bleibt daher während des Rückganges

verschlossen, dagegen wird das Ventil, welches die unten liegende Austrittsöffnung

a verschlieſst, durch einen Winkelhebel geöffnet,

der gegen die auf Welle w sitzende Kammscheibe h anliegt. So gelangt endlich der Kolben wieder in den

inneren todten Punkt, wobei nach geschlossenem Aus tritt ventil noch immer eine

beträchtliche Menge heiſser Gase im hinteren Ende des Cylinders zurückbleibt. Dabei

ist der Schieber S weiter nach auswärts gerückt, bis

endlich statt des Kanales z der Kanal i mit der Eintrittsöffnung e in Verbindung getreten ist; gleichzeitig hat das andere Ende des Kanales

i die Verbindung mit dem Luftzuführungsrohre l eröffnet, so daſs bei dem nun stattfindenden zweiten

Kolbenausgange Luft in den Cylinder gesaugt wird. Beim halben Hub erreicht der

Schieber seine extreme Auſsenstellung und hat dabei auch den Kanal i mit dem Gaszuführungskanale g in Verbindung gebracht, so daſs in den Cylinder nun auch Gas einströmt.

Es folgt endlich der zweite Kolbenrückgang, bei welchem wieder der Schieber entgegen

der Pfeilrichtung verschoben wird und rasch die Oeffnung e verschlossen hat; gleichzeitig hat sich der durch ein Röhrchen x mit Gas gefüllte Kanal z

an der ununterbrochen brennenden Flamme f entzündet und

kann somit, wenn Kolben und Schieber in die Anfangsstellung der Figur 4 gelangt sind, das

hinter dem Kolben verdichtete Gas- und Luftgemenge zur Entzündung bringen und ein

neues Spiel einleiten.

Hiernach ist über die äuſsere Anordnung der Maschine nur mehr wenig beizufügen. G bezeichnet in den drei Ansichten Fig. 1 bis 3 das Zuleitungsrohr des

Arbeitsgases, welches vor Eintritt in die Maschine einen Kautschukballon als

Druckregulator passirt; f und x sind die Gasröhrchen zur Entzündungsflamme – über welche ein

Luftcylinder c gestellt ist – und zur Füllung der

Kammer z. Mittels des Rohres l, welches zur Vermeidung störenden Geräusches in das hohle Maschinenbett

einmündet, wird der Oeffnung l

Fig. 4 frische

Luft zugeführt, während das Rohr a die Verbrennungsgase

ableitet. Endlich ist noch zwischen Gasleitung G und

Arbeitscylinder ein Ventil d eingeschaltet, das

zunächst den Absperrschieber enthält, und ferner noch ein Steuerventil, welches im

Ruhezustande durch eine Feder geschlossen ist und sich nur dann öffnet, wenn der

Hebel p (Fig. 2) in der Richtung

des Pfeiles bewegt wird. Dies geschieht im Allgemeinen gleichzeitig mit der oben

besprochenen Eintrittsphase des Schiebers S mittels

eines horizontalen Armes des Winkelhebels p, weicher

auf der Kammscheibe m der Welle w (Fig.

1 und 2) aufliegt, so daſs beim normalen Gang diesem Ventil keine specielle

Steuerungsfunction zukommt. Sobald jedoch die Normalgeschwindigkeit der Maschine

überschritten ist, verschieb! der von der Welle w aus

bewegte Kugelregulator R mittels des in Fig. 1 ersichtlichen

Winkelhebels den Muff m und bringt dadurch, wie

gezeichnet, den Winkelhebel p auſser Eingriff, so daſs das Ventil so

lange geschlossen und der Gaszufluſs unterbrochen bleibt, bis die überschüssige

Kraft aufgezehrt ist.

Der Arbeitscylinder hat, wie aus Fig. 4 hervorgeht,

selbstverständlich einen Kühlmantel, welcher durch (hier nicht ersichtlich gemachte)

Rohre mit dem oberen und unteren Ende eines Wasserbehälters in Verbindung steht, so

daſs eine natürliche Circulation entsteht, welche genügt, um die Wandungen nicht

über handwarm werden zu lassen; zur Schmierung dient ein eigenthümlicher, von der

Steuerwelle w bewegter Apparat, der deutlichkeitshalber

gleichfalls aus unseren Skizzen weggelassen wurde.

Wilman.

Tafeln