| Titel: | Thomas Jones' neues Mahlverfahren. |

| Autor: | F. P. |

| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 220 |

| Download: | XML |

Thomas Jones' neues Mahlverfahren.

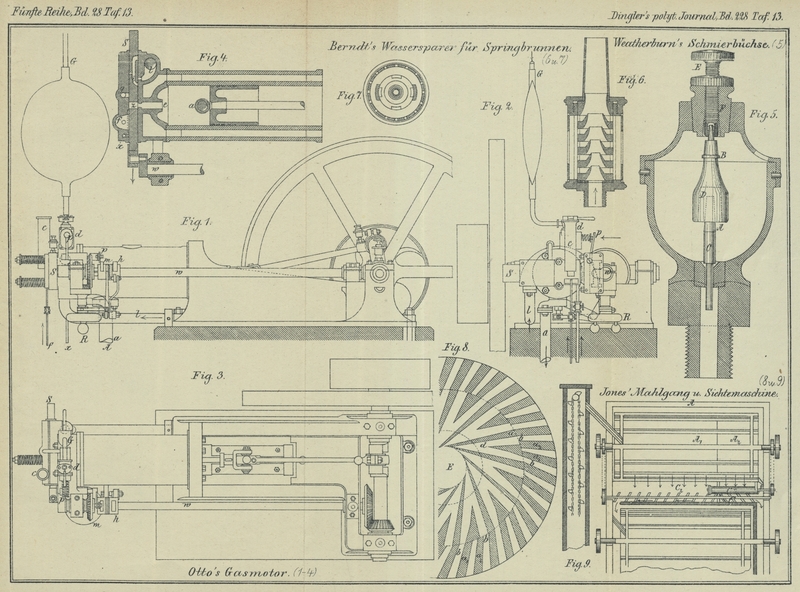

Mit Abbildungen auf Tafel

13.

Jones' neues Mahlverfahren.

Gegenwärtig macht in England ein Mahlverfahren, nach dem Erfinder „Thomas Jones“ benannt und von H. J. Hadan in

England patentirt (Nr. 1670 vom 30. April 1877), ziemliches Aufsehen. Dasselbe

bricht sich in England gegenüber der daselbst noch üblichen Flachmüllerei Bahn, wird

aber möglichst geheim gehalten und ist gegenwärtig nur durch Auszüge aus der

englischen Patentbeschreibung veröffentlicht. Der Erfinder war bei seinem Verfahren

offenbar bestrebt, die Erfahrungen, welche die Müllerei bei den Walzenstuhlungen

gemacht hat, für die Steinmahlgänge auszunutzen, beziehungsweise die Fehler der

letzteren möglichst zu beseitigen; er verspricht ganz besondere Vortheile, so z.B.

73 bis 76 Proc. O-Mehl, gleiche Leistung zweier neuer Gänge gegenüber drei der

früheren ohne erhöhten Kraft verbrauch für den Mahlgang. – Beachtenswerth bleibt

jedenfalls, daſs dieses Verfahren, wenn auch nicht geeignet, mit unserer

Hochmüllerei in Concurrenz zu treten, doch durch seine leichte Adaption für ältere

bestehende Einrichtungen praktisch verwendbar gemacht werden könnte; seiner

Verbreitung steht aber zunächst die hohe Patentgebühr von 2000 M. für einen Mahlgang

entgegen, weiche diesen Vortheil mehr als aufwiegt.

Aus der Patentbeschreibung ist folgendes zu entnehmen: Das Wesentliche des ersten

Theiles des neuen Verfahrens besteht in der eigenthümlichen Schärfung und Zurichtung

der Mühlsteine, welche hauptsächlich darin besteht, daſs der Stein, wie dies in Fig. 8 Taf. 13

angedeutet ist, mit einer concentrisch zum Auge E

geneigten Vertiefung (depression) d von ungefähr dem vierten Theil seiner Fläche versehen

wird. Die eigentliche Mahlfläche wird durch die gegen das Auge in einen spitzen

Winkel auslaufenden Felder a gebildet, welche, da sie

sich wie auch die Zwischenfelder a1 und a2 nach einwärts zu in ihrer Breite verringern, es

ermöglichen, daſs sich die Auflösung auf dieser eigenthümlichen Mahlfläche von den

Mehltheilchen vollständig trennt. Die gegenüberstehende Oberfläche des Gegensteines

wird mit einer entsprechenden centralen Vertiefung versehen, so daſs beide ein sich

nach auſsen verengendes Behältniſs bilden, in welchem das Getreide, anstatt

gemahlen, gekörnt wird, wobei es, bevor es noch die eigentliche Mahlfläche erreicht,

durch Ausschleudern von dem Abfall geschieden wird. Die Griese flieſsen durch die Furchen b nach der Zarge, während die Kleie durch die

eigenthümliche Wirkung der schräg zugearbeiteten Felder, im Vereine mit den weiten

Furchen, vollständig gereinigt wird. Bei gewöhnlichen Steinen wird das Mahlgut durch

die hohe Reibung, die bei breiten Feldern und schmalen Furchen entsteht, bedeutend

erhitzt und dadurch in Farbe und Qualität geschwächt. Bei Jones' Mahlgang ist der Luftzutritt durch das Auge wegen der centralen

Vertiefung d ein erhöhter, und der Theil der Fläche des

Steines, der durch die Furchen eingenommen wird, gegenüber den Feldern

verhältniſsmäſsig so groſs, daſs ein freier Durchzug der Luft möglich ist. Da

überdies die Entfernung der arbeitenden Mahlflächen nicht so gering ist wie bei den

gewöhnlichen Gängen, so ist die Ventilation eine vortreffliche. Um das Poliren und

Verschmieren der Steine zu verhindern, ihre natürliche Schärfe zu erhalten, also den

Erfolg des Verfahrens nicht in Frage zu stellen, wird auf der Oberfläche des Steines

(auf Felder und Furchen) eine dünne Schichte einer Diamant- oder

Schmirgel-Composition aufgetragen.

Den zweiten Theil der Erfindung bildet eine Sichtmaschine, von welcher Fig. 9 Taf. 13

einen Schnitt gibt. Der mit Beuteltuch bespannte Haspel A besteht aus zwei Abtheilungen, von welchen die erste A1 alles Mehl

durchfallen läſst, während in der zweiten etwas kleineren Abtheilung A2 die Auflösung

ausgeschieden und sodann durch die Schnecke C1 aus der Maschine entfernt wird. Die Kleie flieſst

am Ende des Haspels aus und wird entweder zu der umhüllten Transportschnecke C geführt oder in eine Kleiensichtmaschine. Die

Transportschnecke C1

führt die Kleie zu der Schnecke O2, in welcher sie mit dem bereits gesichteten Mehle

gemischt und einer nochmaligen Bearbeitung auf einer nächstliegenden Sichtmaschine

zugeführt wird. Durch das Mischen mit der Kleie soll das Anhaften des Mehles an das

Beuteltuch möglichst vermieden und die Farbe des Mehles wesentlich verbessert

werden.

Folgende Punkte hebt der Erfinder als das Verfahren charakterisirend hervor: 1)

Eigenthümliche Form der Mühlsteinschärfe. 2) Anwendung der oberwähnten Composition

zur Erhaltung der Schärfe der Steine. 3) Besondere Art der Beutelung.

F.

P.

Tafeln