| Titel: | Ueber das Verwaschen von Kohlen. |

| Autor: | S–l. |

| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 231 |

| Download: | XML |

Ueber das Verwaschen von Kohlen.

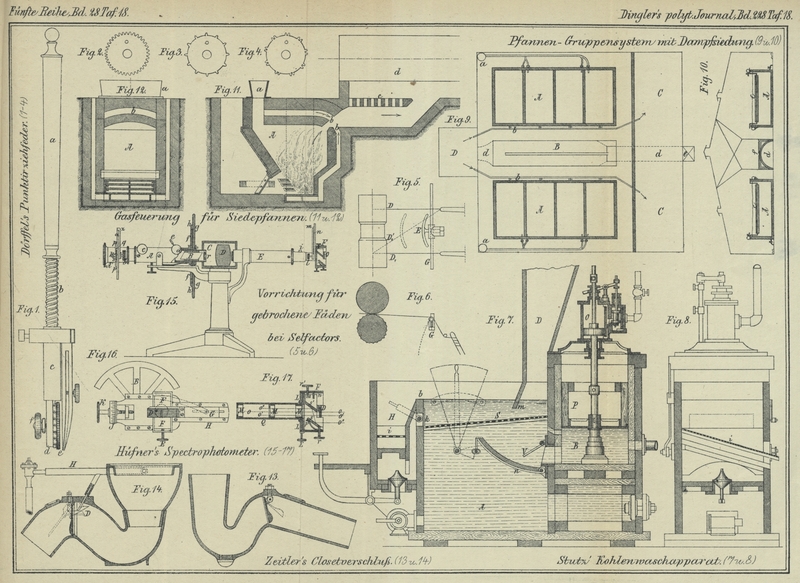

Mit Abbildungen auf Tafel

18.

Stutz, über das Verwaschen von Kohlen.

In der Metallurgical Review, 1877

und 1878 Bd. 1 S. 163 gibt S. Stutz u.a.

auch eine Uebersicht der verschiedenen Kategorien von Apparaten, welche zum

Verwaschen von Kohlen Verwendung finden und unterscheidet: 1) Apparate, in denen das

Haufwerk von einem stetigen Wasserstrome fortgetrieben und gleichzeitig nach Grobe

und specifischem Gewicht gesondert wird; sie sind selbstabtragend. 2) Apparate, in

denen das Haufwerk gegen das Wasser auf und nieder bewegt wird und das Abtragen mit

der Hand erfolgt, aber die Arbeit selbst keine continuirliche ist. 3) Apparate, bei

denen die Arbeit wie unter 2, jedoch continuirlich, das Abtragen aber mittels

mechanischer Vorrichtungen erfolgt. 4) Apparate, in welchen die Bewegung nicht dem

Haufwerk, sondern dem Wasser ertheilt wird und das Abtragen durch letzteres, durch

mechanische Vorrichtungen oder durch beides vereint erfolgt. 5) Apparate, in denen

das Haufwerk der Einwirkung des bewegten Wassers ausgesetzt, der Erfolg mit Hilfe

der Wirkung von Dampf oder comprimirter Luft erzielt wird. 6) Apparate, in denen das

Haufwerk mittels wenig Wasser auf einem kreisförmigen, drehenden Siebe ausgebreitet

und hiernach einer stoſsweisen Einwirkung von Wasser ausgesetzt wird.

Von diesen verschiedenen Klassen, deren jede durch ein illustrirtes Beispiel näher

erläutert wird, haben 2 und 3 das bewegliche, 4 und 5 das ruhende Sieb gemeinsam.

Wir wollen im Nachstehenden nur über einen dieser Apparate, welcher uns neu

erscheint, kurz berichten. Als Beispiel zu Klasse 4 ist auſser der gewöhnlichen

Harzer Setzmaschine eine von Stutz selbst construirte

Setzmaschine gewählt (Fig. 7 und 8 Taf. 18), bei welcher

bei festem Sieb eine constante Wasserhöhe im Kasten erhalten wird. Die

wesentlichsten Punkte der Einrichtung sind die folgenden: In dem Setzkasten A liegt das feste, aber nach vorn geneigte Sieb S, auf dessen höheren Theil die zu verarbeitende Masse durch den Trichter

D zugeführt wird. Die Bewegung des Wassers erfolgt

durch den Kolben P, der durch Dampf oder comprimirte

Luft (mittels Kolben O) gehoben, im höchsten Punkte

angelangt, dem Rückfall durch sein eigenes Gewicht überlassen wird. Bei seinem Falle

öffnet das von ihm niedergestoſsene Wasser das Ventil V

und tritt, soweit als die Lage des stellbaren Schirmes n dies gestattet, mit Stoſs unter das Sieb und in die auf letzterem

liegenden Massen. Die ausgesetzten Kohlen treten über den Ueberfall b auf das Trockensieb t,

die Berge, welche als Bett auf dem Siebe S liegen

bleiben, werden von Zeit zu Zeit durch Oeffnen von k

abgeführt; etwaiger durch das Setzsieb hindurch gehender Staub sammelt sich zum

Theil in dem ruhenden Wasser direct auf dem Boden des Kastens A oder wird, soweit er sich auf dem Schirm n niederschlägt, durch den nächsten Wasserstoſs über

jenen hinweggetrieben ins ruhende Wasser, um sich hier ebenfalls zu Boden zu setzen.

Beim Anhub des Kolbens P schlieſst sich das Ventil V und bleibt dadurch das Wasser im Setzkasten in der

Höhe des Ueberfalles b stehen.

Durch das Anheben des Kolbens P mittels Dampf o. dgl.

und dabei erfolgendes Schlieſsen von V und durch den

Fall des Kolbens soll erzielt werden, daſs das Wasser von unten schnell gegen das

Setzsieb gestoſsen wird und ein schnelles Heben des Setzgutes erfolgt, während

dessen Niedergang im ruhenden Wasser ein langsamer ist, so daſs beim Fall genügende

Zeit zur Trennung der Massen nach dem specifischen Gewichte vorhanden ist. Ob der

zur Erzielung dieses Zweckes gewählte Weg der beste ist, erscheint uns fraglich, da

der fallende Kolben die Trägheit des unter ihm stehenden Wassers und das Gewicht des

Ventiles V zu überwinden hat, daher schon ziemlich

massiv construirt sein muſs, um so mehr als auch das Setzgut selbst auf seine

Fallbewegung verzögernd einwirkt; sicherer zur Erzielung der beabsichtigten Wirkung

dürfte wohl die bei neueren Setzmaschinen angewendete Bewegung des Kolbens durch die

Schleife führen. Ein anderer Uebelstand ist die Bewegung des Wassers gegen das Sieb

selbst; gegen den tieferen Theil desselben kann ein Stoſs überhaupt so gut wie gar

nicht stattfinden, da die Bewegungsrichtung dem Wasser durch den Schirm n vorgeschrieben ist. Erstreckt sich nun das Ventil V über die ganze Breite des Setzkastens, so bleibt auch

der hintere Theil des Siebes gegen den Stoſs des Wassers fast ganz abgesperrt und

kann es nur gegen einen verhältniſsmäſsig schmalen Streifen des Setzsiebes wirken.

In jedem Falle aber – mag das Wasser gezwungen sein, unter dem Ventil V über die ganze Kastenbreite hinweg hervorzutreten,

oder mag es durch eine kleinere Wandöffnung aus B nach

A hinübergetrieben werden – wird eine wirbelnde

Bewegung desselben und in Folge dessen eine beträchtliche Abschwächung der reinen

Stoſswirkung unvermeidlich sein.

Zu Klasse 5 gibt der Verfasser die Beschreibung eines Apparates von Evrard, welcher bereits im D.

p. J. * 1875 217 374 ausführlich behandelt ist.

S–l.

Tafeln