| Titel: | Verbesserungen im Salinenwesen. |

| Autor: | Simmersbach |

| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 233 |

| Download: | XML |

Verbesserungen im Salinenwesen.

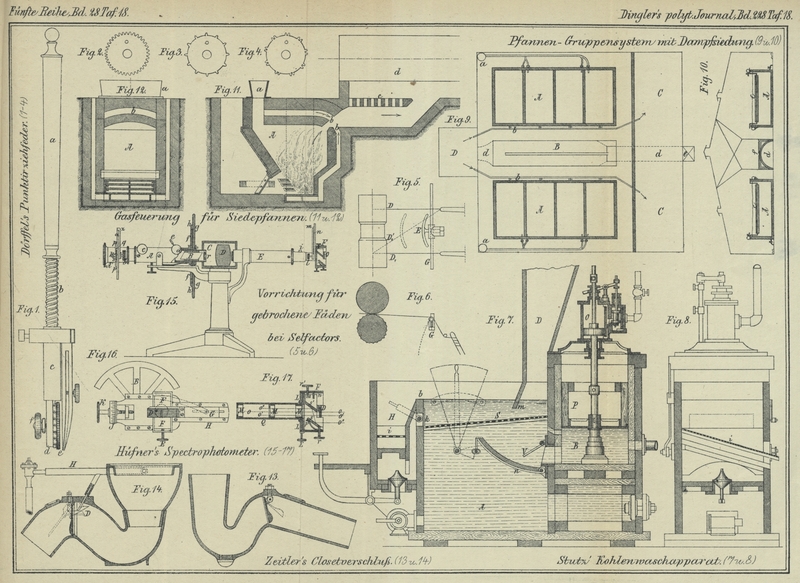

Mit Abbildungen auf Tafel

18.

Simmersbach, über Verbesserungen im Salinenwesen.

Salinendirector a. D. Simmersbach berichtet in der Berg- und Hüttenmännischen Zeitung, 1878 S. 1 über

folgende Verbesserungen.

I) Pfannen-Gruppensystem mit

Dampfsiedung (Fig. 9 und 10 Taf. 18). In einem Kot

von 14m im Quadrat liegen rechts und links je vier

Pfannen A dicht an einander, von 2 × 4m lichter Weite bei 1m,25 Höhe aus Backstein-Mauerwerk im Boden auf Thon mit Cementdecke; die

Seitenwände sind ebenso oder aus sogen. Cementguſs hergestellt. Das Innere der

Pfannen ist sauber mit glattem Cementverputz zu versehen. An der Auſsenseite der

Pfannen befindet sich je ein Auslaufrohr mit Krahn zum Mutterlaugenabfluſs;

letzterer besteht in Glasur – oder Holzgerinne, welches parallel der Pfannengruppe

zum betreffenden Behälter a führt. Oben auf dem

Auſsenrande der Pfannen entlang läuft das Soolzulaſsrohr. An der Innenseite jeder

Pfannengruppe dicht entlang läuft das Dampfzuleitungsrohr b, ebenfalls mit Abstellhahn versehen.

Die Dampfsiedung innerhalb der Pfannen selbst wird durch cylinderförmige, länglich

gewellte Trommeln c von dünnem verzinntem Eisenblech

vermittelt, welche der Länge nach in jeder Pfanne liegen, und die einen Querschnitt

von etwa 20mm Durchmesser haben, um eine möglichst

groſse Berührungsfläche zu ergeben. Die Trommeln sind auf 3 bis 5at Ueberdruck, entsprechend dem höchsten Druck im

Kessel, gepreſst und können, da sie nur mittels Kniestücken auf den Breitseiten der

Pfannen aufliegen (beim Ankrücken des Salzes, welches auf 4m Länge noch bequem mit der Hand geschehen kann)

leicht heraus- und auf die angrenzende Pfanne gehoben oder in der eigenen Pfanne an

die Seite geschoben werden. Die Verbindung der Trommeln mit dem Dampfzuleitungsrohr

findet mittels angeschraubten Gummischlauches statt. Die Pfannen erhalten hohe

(nicht unter lm) Füllung – der Inhalt beträgt etwa

8cbm, 2500k

Rohsalz – und gestatten einen ununterbrochenen und raschen Dampfsiedebetrieb, der

sich durch Uebersichtlichkeit und zweckdienlichste Gruppirung auszeichnet. Auſser

diesen als Verbesserung anzusehenden Eigenschaften gewährt die Dampfsiedung, bei der

sowohl Feinsalz wie Grobsalz erzeugt werden kann, noch den ökonomischen Vortheil der

billigen Bauart und des Wegfalles von Betriebsstörungen durch Pfannenlecke u. dgl.

Neben den Pfannengruppen verbleibt lm Raum. Einen

Mantel oder Brütenfang erhalten diese Pfannen nicht; der Abzug des Schwadens soll durch

Luftsauger an den Firsten des Kots bewerkstelligt werden.

Die tägliche Production beträgt 20t Salz. Zwischen

den Pfannengruppen, aber 600mm tiefer liegend,

befindet sich die Salztrockendarre B; dieselbe ist über

dem Kanal d angeordnet, der die abziehenden Feuergase

des Dampfkessels im Kessel – und Maschinenhaus D zum

Schornstein e führt. Das Kanalgewölbe ist glatt mit

Cement verputzt und erhält auſserdem einen festen Weiſskalk-Anstrich. Die Darre

miſst bei 1m,8 Weite etwa 8m,5 Länge und liegt zu dem Zwecke tiefer als der

Pfannenbord, um das angeknickte Salz leicht und bequem mittels eines angelegten

Laufbretes auf die Darre herabfallen lassen zu können. An den Seiten der Darre sind

Tropfrinnen angebracht; in ihrer Mitte befindet sich ferner eine Vertiefung, in der

eine Transportschnecke bei f das getrocknete Salz nach

der Magazinseite zu bewegt; dort fällt es in einen Holzkasten, aus dem ein

Paternosterwerk das Salz in das Magazin C hochhebt.

Sämmtliche Eisentheile sind verzinnt. Das Magazin wird durch die verlorenen Dämpfe

mitgeheizt; letztere sind auch zum Klären der Rohsoole zu verwenden.

Eine derartige billige Siedeanlage reicht für 7500t

Salzproduction jährlich gut aus, und eignet sich dieses System besonders zum Umbau

alter Salinen mit vorhandenen groſsen Gebäulichkeiten.

II) Gasfeuerung (Fig. 11 und 12 Taf. 18).

Die gewöhnlich auf den alten Salinen gebrauchten Planroste haben den groſsen

Nachtheil, daſs auf ihnen die Verbrennung eine verhältniſsmäſsig langsame ist, nicht

genügend Luft zutritt und daher ein groſser Theil der Gase unausgenutzt entweicht.

Diesen Nachtheilen ist man auf den alten Salinen bisher nicht aus dem Wege gegangen;

bei Braunkohlenfeuerung hat man wohl Treppenroste mit Unterwind eingeführt, allein

für Steinkohlen meist den Planrost unter Anwendung feuerfester Gewölbe beibehalten.

Jedenfalls wird über kurz oder lang die Pyrotechnik nur noch Gasfeuerungen kennen,

und eine zweckdienliche derartige Einrichtung für Siedefeuerung ist die in Fig. 11 und

12

skizzirte.

Der Gasofen (englischen Ursprunges) wird bei a mit

gesiebten Steinkohlen gefüllt, bei b, b tritt die an

den feuerfesten Gewölben erhitzte Luft zum Gase aus dem Räume A, entzündet solches vollends und geht durch das

durchbrochene Gewölbe c unter die Pfanne d. Da hiermit nur Wärme-Ausstrahlung, nicht aber sogen.

Stichflammen in Wirkung treten, werden bei der Gasfeuerung auch die Pfannen-lecke,

das Durchbrennen der Pfannen und die damit verknüpften Miſsstände und Reparaturen

gänzlich oder doch fast ganz vermieden.

Tafeln