| Titel: | Neues Spectrophotometer von G. Hüfner. |

| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 238 |

| Download: | XML |

Neues Spectrophotometer von G. Hüfner.

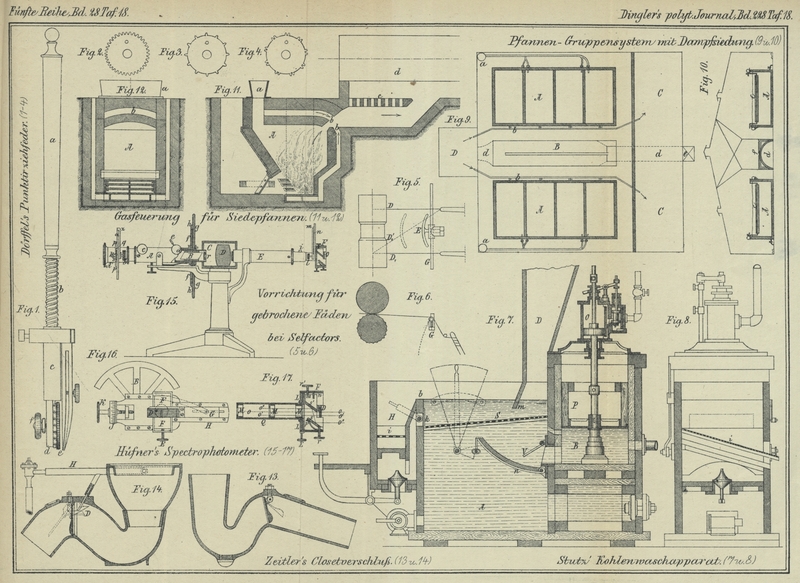

Mit Abbildungen auf Tafel

18.

Hüfner's Spectrophotometer.

Der gerechte Vorwurf, welcher der sonst so vortrefflichen Methode Vierordt's gemacht worden ist, daſs das Princip der

einseitigen Verengerung oder Erweiterung der einen Spalthälfte nicht allein die

Intensität, sondern auch die Qualität des betrachteten Spectralstreifens verändere,

sowie die Unbequemlichkeit, welche die Verwendung von Rauchgläsern als Maſseinheiten

bietet, veranlaſsten G. Hüfner (Journal für

praktische Chemie, 1877 Bd. 16 S. 301) eine

Vorrichtung zu construiren, welche sich auf das Princip der Abschwächung

polarisirten Lichtes durch Drehung eines Nicols gründet. Bekannt mit den von Zöllner schon früher ersonnenen Astrophotometer suchte

Verfasser nur dessen einfachste Form derart mit einem Spectralapparate zu

combiniren, daſs das den einfachen Spalt passirende Licht zur einen (räumlich

unterschiedenen) Hälfte polarisirt und nach seiner Zerlegung durch das Prisma durch

einen im Ocularrohre angebrachten drehbaren Nicol betrachtet und mit der anderen,

unmittelbar daran grenzenden, aber nicht polarisirten Hälfte auf seine Helligkeit

verglichen werden könnte.

Fig. 15 Taf.

18 zeigt den Apparat in ⅛ n. Gr. Um Wiederholung bekannter Vorrichtungen zu

vermeiden, sind in der Zeichnung nur diejenigen Theile hervorgehoben, welche dem

Apparate eigenthümlich sind. Das Scalenrohr, welches derselbe trägt, ist in der

Figur ganz weggelassen, wenngleich auch dieses mit einer Einrichtung versehen ist,

die bisher im Allgemeinen nicht gebräuchlich war, sondern im Wesentlichen erst von

Vierordt empfohlen wurde. Fig. 16 und 17 Taf. 18

geben ausführlichere Darstellungen einzelner Theile.

Der vordere, die Ocularlinsen enthaltende Theil A1 des Fernrohres A (Fig.

15) trägt zunächst an der Stelle des Fadenkreuzes eine

Abblendungsvorrichtung. Dieselbe besteht, wie beim Vierordt'schen Apparate, aus zwei in einer Führung q beweglichen Schiebern s, deren jeder zur seitlichen

Feststellung auf seiner Unterlage mit einer Knopfschraube k versehen ist. Die Führung q ist aber selbst

beweglich; sie läſst sich sammt den befestigten Schiebern mittels eines Excenters in

der weiteren festen Führung p horizontal hin und her

bewegen, und die seitlich angebrachte Alhidade a sowie

der Zeiger z dienen dazu, den jeweiligen Stand des

durch die Schieber gebildeten Spaltes auf einer Gradtheilung zu markiren. Ein

Zahnrad bei c endlich gestattet eine bequeme und

sichere Verschiebung des Ocularrohres A' im weiteren

Röhrentheile A.

Zunächst des Prismas D ist in A abermals ein längeres Röhrenstück eingefügt, das sich aber nicht in der

Richtung der Längsachse verschieben, sondern nur um dieselbe drehen läſst. Es

enthält den Nicol B und die Objectivlinse r. Die Drehung geschieht durch die Handgriffe g, welche bei h mit je

einem Nonius versehen sind. Die feste Scheibe f trägt

die Gradtheilung für die Messung des Drehungswinkels. Dieselbe besitzt rechts und

links je einen Nullpunkt und gestattet mit Hilfe des Nonius eine Ablesung von 0,1°.

Der Nicol selbst ist so gestellt und befestigt, daſs das Gesichtsfeld die gröſste

Helligkeit zeigt, wenn beiderlei Nullpunkte, diejenigen der Nonien und des

Theilkreises, zusammenfallen. Da mittels der Handgriffe g nur die gröbere Einstellung möglich ist, so findet sich zum Zwecke der

feineren Einstellung bei d eine Schraube ohne Ende,

welche in einen gezahnten Kranz des inneren Rohres eingreift und für gewöhnlich

durch eine Feder auf diesen gepreſst wird. Soll der Nicol erst mittels der

Handgriffe g gedreht werden, so hat man die Schraube

vorher aus dem Zahnkranze herauszuheben, was mittels des kurzen Hebels e geschieht.

Das Collimatorrohr E trägt nur vor dem Spalte eine

besondere Vorrichtung, nämlich das Kästchen F mit zwei

unter dem Polarisationswinkel für Glas zur Achse des Rohres gestellten Spiegeln und

einem Compensationskeile aus Rauchglas, der sich, von einer Feder festgehalten,

mittels eines einfachen Triebwerkes vor dem Spalte hin und her schieben läſst. Auch

hier dienen eine mit Theilung versehene Alhidade n und

ein Zeiger m dazu, um den jeweiligen Stand des Keiles

zu markiren. Fig.

17 gibt eine vergröſserte Darstellung des Kästchens; s und s' sind die beiden

Spiegel, und zwar ist s ein durch die Feder p und die Schraube r in

bestimmter Lage erhaltener, um eine Horizontalachse drehbarer Stahlspiegel, s' dagegen ein auf das solide, gleichfalls um eine

Horizontalachse drehbare Messingstück m aufgekitteter

Spiegel aus dunklem Glase. Die gewundene Feder r und

die Schraube r' dienen zur Einstellung in die bestimmte

Lage. L bezeichnet die den lichtgebenden Spalt

enthaltende Platte, an welche das ganze Kästchen durch die Schraube E befestigt werden kann, und D ist der verschiebbare Glaskeil.

Bedeutet in der nämlichen Figur 17

o, o', o'' ein Bündel paralleler Strahlen, die von rechts her auf

das Kästchen auffallen, so werden o und o', so lange der Keil D

noch nicht den Spalt bedecktFig.

16 gibt die Vorderansicht der Vorrichtung. Man sieht hier durch

den schraffirten Keil hindurch die untere Spalthälfte und kann sich nun

leicht den Keil so weit nach rechts verschoben denken, daſs der Spalt selbst

frei wird., ungehindert ihren Weg zwischen den Spiegeln hindurch

zum Spalte fortsetzen; o'' dagegen wird vom

Stahlspiegel nach oben auf s' geworfen und gelangt von diesem vollständig

polarisirt, aber auch bedeutend lichtschwächer, zum Spalte. Sieht man also von links

her durch das Rohr Q und die Blendungen M hindurch nach dem lichtgebenden Spalte, so erscheint

derselbe in zwei unmittelbar an einander grenzende Hälften getheilt, deren eine (die

untere) heller ist und gewöhnliches Licht enthält, während die dunklere obere

polarisirtes; werden endlich beide Lichtbündel durch das Prisma in Farben zerlegt,

so erhält man zwei scharf an einander grenzende, aber ungleich helle Spectren.

Ehe man daher eine lichtschwächende Flüssigkeit zum Zwecke der Bestimmung ihrer

Concentration zwischen die Lampe und die eine Hälfte des Spaltes setzen darf, hat

man zuerst beide Hälften des herausgeschnittenen, im speciellen Falle in Betracht

kommenden Farbenstreifens gleich hell oder dunkel zu machen, und dazu dient nun eben

der Compensationskeil D. Derselbe stellt eine etwa 2mm dicke, 15mm

breite und 40mm lange, durchaus ebene und

gleichmäſsig dicke Glasplatte vor, die aus zwei sorgfältig geschliffenen Glaskeilen,

einem aus Rauchglas und einem aus Flintglas, zusammengekittet ist. Da das Rauchglas

niemals ganz farblos ist, also die Spectralfarben niemals gleichmäſsig absorbirt, so

hat man den Keil in den verschiedenen Spectralregionen ungleich weit vor den Spalt

zu schieben, um je zwei Streifenhälften gleich hell zu machen. Dabei ist aber wohl

zu bemerken, daſs man die bezüglichen Lichtschwächungsvermögen des Keiles selber

durchaus nicht zu kennen braucht, insofern ja die Keildicke gar nicht als Maſs bei

der eigentlichen Photometrie benutzt wird.

Fig. 16

dürfte den Mechanismus, durch welchen die Verschiebung geschieht, auch ohne

besondere Erläuterung genugsam erkennen lassen. Hier sieht man auch noch eine

Trommel J, welche dazu dient, die jeweilige Breite des

Spaltes in Millimeter ablesen zu lassen.

Ueber die Ausführung photometrischer

Bestimmungen mittels des beschriebenen Apparates. Ist durch irgend ein

lichtabsorbirendes Medium das eine Spectrum an bestimmter Stelle wesentlich

verdunkelt, und will man deren Helligkeit mit der Helligkeit des homologen Bezirkes

im anderen Spectrum vergleichen, so hat man nur den Nicol so lange zu drehen, bis

beide Felder gleich hell erscheinen. Aus der Gröſse des Drehungswinkels kann man das

Intensitätsverhältniſs beider Felder leicht ableiten.

Da man es nämlich bei der Anwendung von Nicol'schen Prismen immer nur mit einem der

beiden polarisirten Strahlen, dem auſserordentlichen, zu thun hat, so braucht, wie

ZöllnerPhotometrische Untersuchungen mit besonderer

Rücksicht auf die physische Beschaffenheit der Himmelskörper

(Leipzig 1865), S. 77. gezeigt hat, nur das sogen.

Cosinusquadratgesetz als

giltig vorausgesetzt zu werden, welches aussagt, daſs sich jeder der Werthe E2 und O2 (E bedeutet die Amplitude des auſserordentlichen, O diejenige des ordentlichen Strahles) proportional den

Sinus-, bezieh. Cosinusquadraten des Winkels φ ändert,

um welchen der Nicol gedreht wird. Bezeichnet man daher die Intensität des

polarisirten Lichtstrahles vor der Drehung des Nicols mit J, seine Intensität nach der Drehung des Nicols mit J', so ist J–J' d.h. die Intensität, welche der Strahl beim

Durchgange durch den gedrehten Nicol verloren hat, = sin2φ und daher J' = cos2φ.

Ist nun die Verdunkelung hervorgerufen durch eine

lichtabsorbirende, lern dicke Flüssigkeitsschicht, und will man deren

Extinctionscoefficienten erfahren, so hat man nur, wie oben gezeigt wurde, den

Logarithmus von J', d.h. also von der übrig gebliebenen

Intensität, negativ zu nehmen. Muſs z.B. in einem Falle der Nicol, bis beide Felder

gleich hell erscheinen, um 52° gedreht werden, so ist der gesuchte

Extinctionscoefficient ε = – log J' = – 2 log cos 52° = – (0,57868 – 1) =

0,42132.

Beim Gebrauche des Apparates sind indeſs noch einige besondere

Regeln zu beachten. Dieselben betreffen 1) die Art der Lichtquelle, 2) den Gang der

Strahlen im Apparate, wie er durch das Spiegelkästchen bedingt wird, und endlich 3)

die Qualität des Nicols und die genaue Feststellung des jeweiligen Drehungswinkels

φ.

Da die Spiegel unter dem Polarisationswinkel des Lichtes für Glas

zur Achse des Collimatorrohres gestellt sind, so ist vor allen Dingen gefordert,

daſs nun das Licht auch gerade unter diesem Winkel auf

dieselben auffalle und nicht unter anderen. Wird aber eine leuchtende Flamme in die

Nähe des unteren Spiegels gebracht, so werden begreiflicher Weise, da von jedem

leuchtenden Punkte der Flamme Strahlen nach allen Richtungen ausgehen, auch auf den

Spiegel solche unter den verschiedensten Winkeln auffallen und von dort reflectirt

werden; aber nur verhältniſsmäſsig wenige werden wirklich polarisirt werden und den

Gang nehmen, welcher gewünscht wird. Man schaltet deswegen am besten zwischen

Spiegel und Flamme eine Linse ein, welche die von jedem einzelnen Punkte der Flamme

ausgehenden Strahlen parallel macht; und zwar wird zu dem Ende die runde

Petroleumflamme mit einem geschwärzten Thonmantel umgeben, der in gleicher Höhe mit

dem hellsten Theile der Flamme eine Oeffnung besitzt und ein Seitenrohr trägt, in

welchem die Linse verschiebbar befestigt ist. Steht die Flamme gerade im Focus der

Linse, so wird der gewünschte Zweck erreicht sein; wenigstens wird dann eines der

geschlossenen Bündel von Parallelstrahlen vollkommen mit der Achse des

Collimatorrohres zusammenfallen; auch werden etwaige Schwankungen in der Helligkeit

des lichtgebenden Punktes sich nur als geringere Helligkeitsschwankungen einer gleichmäſsig leuchtenden Scheibe bemerklich machen, und

alle einzelnen Stellen der letzteren müssen, wenn sie es thun, ihre Lichtintensität

immer um gleichviel und gleichzeitig ändern, so daſs namentlich ein

Intensitätsunterschied zwischen oben und unten nicht möglich ist.

Durch die Anwendung der beiden Spiegel wird, wie sich aus Fig. 17

ergibt, diejenige Strahlenhälfte, welche ursprünglich die untere war, noch vor dem

Spalte zur oberen gemacht, und Strahlenbündel, welche ursprünglich benachbarte

waren, wie o' und o'',

werden eben dadurch aus einander gerückt. Dieser letztere Umstand erleichtert nun

ganz wesentlich die Aufstellung des Flüssigkeitsbehälters vor dem Apparate. Während

bei Anwendung des Doppelspaltes sehr viel darauf ankommt, daſs die Grenze zwischen

lichtabsorbirender Flüssigkeit und GlaseinsatzVgl. H. W. Vogel: Praktische Spectralanalyse

irdischer Stoffe (Nördlingen 1877), S. 342. genau mit

der Grenze der beiden Schieber zusammenfällt, ist hier für die Einstellung jener

ersteren Grenze ein bequemer Spielraum gelassen, und in keinem Falle kann die

nämliche Grenze das störende Auftreten einer dicken dunklen Linie zwischen beiden

Spectren veranlassen. Die Grenze zwischen den beiden Spectren bleibt hier immer der

untere scharfe Rand

des oberen Spiegels, der, wenn das Fernrohr A (Fig. 15)

darauf eingestellt ist, stets nur als dünne, zarte Linie erscheint.

Der andere Umstand, daſs Spalt und Spiegelrand nicht in einer

Ebene liegen, könnte dagegen Bedenken erregen; denn stellt man das Fernrohr scharf

auf den Spiegelrand ein, so werden die Spectren, wenn man aber auf den Spalt

einstellt, so wird die Grenze weniger scharf erscheinen. Zahlreiche Versuche haben

Verfasser nun zwar belehrt, daſs man innerhalb der sonstigen Fehlergrenzen dieselben

Resultate erhält, gleichgiltig, ob man den einen oder den anderen Ausweg wählt. Da

es ihm persönlich indessen scheinen will, als ob das Gleichmachen der Helligkeit

beider Felder rascher gelänge, wenn die Grenze weniger scharf markirt ist, so zieht

Verfasser es vor, das Fernrohr auf einen Punkt einzustellen, der dem Spalte näher

liegt als der Spiegel grenze.

Was nun aber die etwaige Unreinheit des Spectrums betrifft, so ist

sie in der That schwerlich zu merken; denn es lassen sich selbst in dem Falle,. wo

man die Grenze scharf erblickt, die wichtigeren Frauenhofer'schen Linien noch deutlich erkennen. Jedenfalls ist die

Forderung der Gleichartigkeit der Farbe beider Felder jederzeit streng erfüllt.

Daſs auf die Auswahl des Nicols die gröſste Sorgfalt verwendet

werden muſs, ist von anderen Seiten schon oft hervorgehoben worden. Hier soll nur

noch einmal betont werden, daſs, um den etwaigen Fehler in der Stellung des

Nullpunktes zu corrigiren, man den Nicol, bis zur Herstellung gleicher Helligkeit

oben und unten, nicht blos nach der einen, sondern jedesmal auch nach der anderen

Seite zu drehen hat, und daſs immer erst das Mittel aus je zwei solchen, in

verschiedenen Quadranten gemachten, Ablesungen als einfache Beobachtung gelten

darf.

Bezüglich der weiteren Ausführungen des Verfassers über die

Anwendung dieses Apparates muſs auf die Originalabhandlung verwiesen werden.

Tafeln