| Titel: | Ueber das Brennen von Ziegelsteinen im Ringofen; von Ferd. Fischer. |

| Autor: | Ferd. Fischer |

| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 242 |

| Download: | XML |

Ueber das Brennen von Ziegelsteinen im Ringofen;

von Ferd. Fischer.

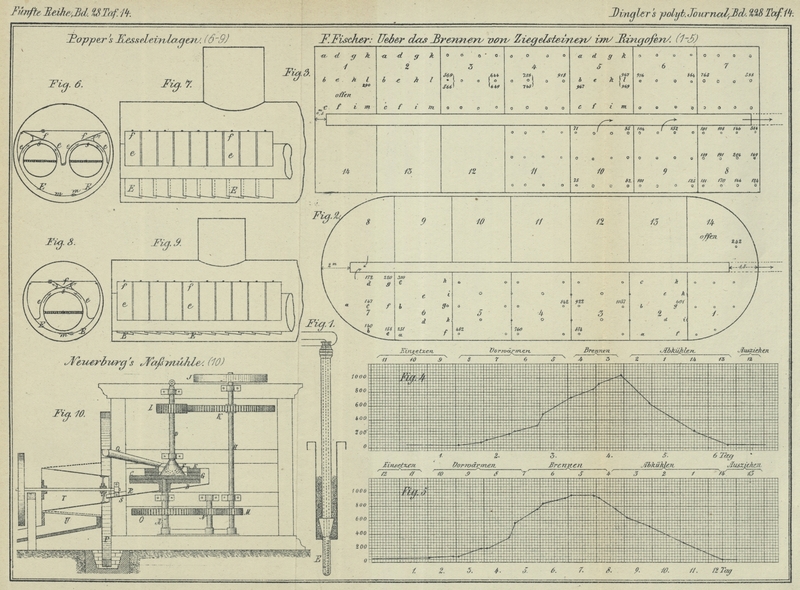

Mit Abbildungen auf Tafel

14.

(Fortsetzung von S. 69 dieses Bandes.)

F. Fischer, über das Brennen von Ziegelsteinen im

Ringofen.

Ueber den Einfluſs der Zusammensetzung des Thones auf sein

Verhalten in höheren Temperaturen haben namentlich C.

BischofVgl. 1861 159 54. 1862 163 127. 164 116. 374. 1863 167 29. 198. 169

41. 353. 455. 170 43. 1864 174 49. 1865 175

447. 1867 183 29. 185 39. 186 454. 1869 194 420. 1870 196

438. 525. 198 396. 1871 199 307. 200 393. 1872 205 120. 206 295.

1873 208 51. 210

53. 1874 211 105. 1875 216 354. 1877 223 606. 224 434. Notizblatt

des Vereines für Fabrikation von Ziegeln, 1875 S. 120. 1877 S.

127. 262. Thonindustriezeitung, 1877 S.

360. Die feuerfesten Thone (Leipzig 1876),

S. 36 bis 73. und in neuester Zeit F. SegerThonindustriezeitung, 1877 S. 272 bis 314.

334 und 361. umfassende Versuche angestellt.Vgl. 1862 163 193. 1864 174 280. 292. 1872 204 419.

Schon Richters (1869 191 59)

150 und 229. 1870 197 268) hatte gezeigt, daſs

äquivalente Mengen der als Fluſsmittel auftretenden Basen auf die Schmelzbarkeit der

Thone einen gleichen Einfluſs ausüben, unter der Voraussetzung, daſs sämmtliche

Basen bereits als Silicate vorhanden sind. Bischof hebt

hervor, daſs das Schmelzen der Thone in der Bildung von Doppelsilicaten und

Thonerdesilicat einerseits und einer kieselsauren Base andererseits besteht, die

entweder Magnesia, Kalk oder Eisen, Kali oder Natron sein kann. Reines

Thonerdesilicat ist in unseren gewöhnlichen Feuerungen schon unschmelzbar; es ist um

so schwerer schmelzbar, je mehr Thonerde es enthält. Kommt dazu eine der genannten

Basen, so nimmt mit deren Menge die Schmelzbarkeit stetig zu und zwar um so stärker,

je mehr (bis zu einem gewissen Grade) gleichzeitig der Kieselsäuregehalt wächst.

Berechnet man aus der Gesammtanalyse eines Thones, wie viel Thonerde auf 1 Aeq.

Fluſsmittel (Fluſsmittelverhältniſs) und wie viel Kieselsäure auf 1 Aeq. Thonerde

kommt (Kieselsäureverhältniſs), so ist der durch Division des meist kleineren

Kieselsäurewerthes in den Fluſsmittelwerth erhaltene Quotient der Feuerfestigkeit

proportional.Für den erwähnten Zettlitzer Kaolin (1870 198 397)

ergibt sich z.B. für 1 Fluſsmittel 12,82 Thonerde, 17,30 Kieselsäure und auf

1 Thonerde 1,35 Kieselsäure, als pyrometrische Formel daher 12,82 (Al2O3, 1,35

SiO3) + RO und als

Feuerfestigkeitsquotienten (F. Q) = 12,82 : 1,35 = 9,49. Wird diese Zahl zum

echten Bruch, so rechnet Bischof die Thone

nicht mehr zu den feuerfesten; er bildet dann aus den Zahlen einen anderen

Quotienten, indem er das Thonerdeverhältniſs mit dem Kieselsäureverhältniſs

multiplicirt. Das so entstehende Product, mit dessen Gröſse die

Schmelzbarkeit wachsen, mit dessen Verminderung die Schmelzbarkeit abnehmen

soll, braucht er für die nicht feuerfesten Thone und nennt es den

Schmelzbarkeitsquotienten (S. Q). Die von Seger ausgeführte Bestimmung der näheren Bestandtheile eines Thones hält

Bischof für unwesentlich gegenüber der

Gesammtanalyse; als entscheidend zur pyrometrischen Beurtheilung verlangt er auch

für Ziegelthone eine möglichst gesteigerte Prüfungshitze.

H. Seger führt dagegen aus, daſs, wenn es überhaupt

gelänge, aus der chemischen Zusammensetzung eines Thones Schlüsse auf die

Schmelzbarkeit desselben zu ziehen, diese nur dann zutreffen können, wenn derselbe

sich in einem solchen Zustande befindet, daſs man ihn als eine chemisch homogene

Masse ansehen kann, wenn er also völlig geflossen ist. Die chemische Analyse wird

aber um so weniger einen sichern Maſsstab für die Beurtheilung abgeben können, je

weniger Substanz des Thones sich wirklich verflüssigt hat, je weiter die

Zusammensetzung dieses Theiles demnach von der Zusammensetzung des Thones als Ganzes

abweicht.

Es ist offenbar schwer, die Beziehungen zwischen der

Zusammensetzung und der Schmelzbarkeit der Thone wissenschaftlich festzustellen,

weil manche Momente, welche die Schmelzbarkeit beeinflussen, nach ihrem

Wirkungswerthe unbekannt sind (z.B. der Einfluſs der physikalischen Zustände, die

Art der Fluſsmittel, ob sie aus Kali, Natron, Kalk, Eisenoxydul und in welchem

gegenseitigen Verhältniſs zu einander bestehen) und deshalb unberücksichtigt bleiben

müssen. Es folgt daraus, daſs die Schmelzbarkeit theoretisch immer nur sehr

annäherungsweise wird festgestellt werden können, um so mehr als ein Schmelzpunkt

der Thone sich überhaupt nicht mit Sicherheit als solcher feststellen läſst.

Immerhin gewährt doch die Bischof'sche Methode einen

Anhalt für eine relative Vergleichung und erhält dadurch ihren Werth; ihr Werth wird

aber ganz entschieden noch vergröſsert – ihr völliges Zutreffen für alle

Silicatverbindungen vorausgesetzt – wenn man sie nicht auf das mechanische Gemenge, den Thon, sondern

auf die einzelnen Bestandtheile, die Thonsubstanz, die Quarz- und Mineraltrümmer und

sonstigen Gemengtheile einzeln verwendet, die, für sich betrachtet, homogene

chemische Verbindungen von bestimmtem Schmelzpunkt und bestimmten Eigenschaften

darstellen, während von einem Schmelzpunkt des Thones, als Ganzes, eigentlich nicht

die Rede sein kann. Das Bischof'sche

Schmelzbarkeitsgesetz auf die Einzelbestandtheile der Thone, wie sie durch die

rationelle Analyse, wenn auch nicht mit wissenschaftlicher Schärfe, doch mit einer

für die Praxis genügenden Genauigkeit sich ermitteln lassen, gestattet wenigstens

ein Urtheil darüber, in welchem Verhältnisse die leicht zu verflüssigenden Theile zu

den nicht schmelzenden, die äuſsere Form erhaltenden Theilen stehen, welchen

relativen Widerstand dieselben der Wirkung der Hitze entgegensetzen, und welche

inneren chemischen Vorgänge, die auf den Gang der Versinterung von Einfluſs sind,

sich vorhersehen lassen.

Wenn wir mit Seger den

Sinterungsproceſs so auffassen, daſs zunächst einer oder mehrere Gemengtheile des

Thones ins Schmelzen gerathen müssen, um dadurch zu weiteren gegenseitigen

Einwirkungen, welche als Resultat wieder flüssige Verbindungen haben, Veranlassung

zu geben, während die ungeschmolzenen Bestandtheile gleichsam ein festes Gerüst

bilden, das die Form der aus Thon geformten Gegenstände erhält, so müssen wir uns

die Poren des Thones in hoher Temperatur als mit Flüssigkeit mehr oder weniger

erfüllt denken. Ist die Menge der geschmolzenen Bestandtheile gegenüber den

ungeschmolzenen eine nur geringe, so wird diese nur stärkere Erhärtung des Thones

unter geringer Volumverminderung (Schwindung) hervorrufen, ohne daſs die Porosität

völlig vernichtet wird. Bei steigender Temperatur, wobei immer mehr der

Bestandtheile des vorher festen Gerüstes verflüssigt werden, füllen sich die Poren

unter zunehmender Schwindung mehr und mehr mit glasartiger geschmolzener Substanz,

bis bei dem Sinterungsgrade des Porzellans und der Klinker die Poren völlig erfüllt

und geschlossen sind. Bei darüber hinausgehender Verflüssigung bilden die

ungeschmolzenen Bestandtheile kein genügend festes Gerüst mehr, um die äuſsere

Formen unter dem Eigengewichte der Gegenstände zu erhalten. Bei diesem Punkte ist

man vom praktischen Gesichtspunkte aus, wenn man überhaupt von einem Schmelzpunkte

des Thones reden darf, an der äuſsersten Grenze der zulässigen Temperaturerhöhung

angekommen, eine Erhitzung darüber hinaus und eine Prüfung des Verhaltens bei noch

höherer Temperatur erscheint deshalb nur von geringem praktischem Werth, denn die

Erhitzung des Thones geschieht immer nur unter der Voraussetzung der möglichsten

Erhaltung der Form- was bei stärkerem Erhitzen eintritt, ist zwar wissenschaftlich

von Werth, für die Praxis der Thonwaaren-industrie aber gleich giltig.

Ist die Erweichung des Thones durch hohe Temperatur so weit

gediehen, daſs wirklich die Form der gebrannten Gegenstände eine erhebliche und

praktisch nicht mehr zulässige Veränderung erfahren hat, so ist damit aber noch

nicht sämmtliche Substanz in den geschmolzenen Zustand übergeführt, sondern der Thon

ist zunächst erst in ein breiartiges Gemisch von geschmolzenen und ungeschmolzenen

Massentheilen übergeführt, in welchem die ersteren überwiegen; auch bei einem

Ueberhandnehmen des Flüssigen bis zur beginnenden Tropfenbildung entspricht dann

noch nicht der flüssig gewordene Theil, wie es das Bischof'sche Gesetz zur Voraussetzung hat, der chemischen Zusammensetzung

des Thones, und dies um so weniger, je mehr einzelne Gemengtheile durch den

gröſseren oder den geringeren Grad ihrer Körnigkeit sich den lösendem Angriff des

bereits Verflüssigten entziehen.

Bezeichnet man nach der Voraussetzung Bischof's die Verhältnisse der Bestandtheile eines Thones allgemein mit

\mbox{RO}:a\,\mbox{Al}_2\mbox{O}_3:b\,\mbox{SiO}_3, so wäre

das Kieselsäureverhältniſs =b:a und die pyrometrische Formel

=a\left(\mbox{Al}_2\mbox{O}_3,\frac{b}{a}\,\mbox{SiO}_3\right)+\mbox{RO},

somit \mbox{F.Q}=\frac{a^2}{b} und

\mbox{S.Q}=b. Hieraus ergibt sich, daſs der Bischof'sche Feuerfestigkeitsquotient im Quadrate des

Thonerdeverhältnisses wächst und abnimmt im einfachen Verhältniſs der Zunahme der

Kieselsäure, daſs der Schmelzbarkeitsquotient aber einfach nur das Verhältniſs der Fluſsmittel zur

Kieselsäure ausdrückt, ohne daſs der Thonerdegehalt Berücksichtigung findet. Es ist

nun zwar durch die Versuche nachgewiesen, daſs eine Erhöhung des Thonerdegehaltes in

hohem Maſse zur Erhöhung der Feuerfestigkeit beiträgt; es ist aber, wie Seger betont, der Nachweis bisher nicht geführt worden,

daſs dies im quadratischen Verhältnisse desselben geschieht. Die Gröſse des

Feuerfestigkeitsquotienten ist einzig abhängig von dem Verhältniſs

(a^2:b), also einer Beziehung zwischen Thonerde und

Kieselsäure; die absolute Fluſsmittelmenge gegenüber den nicht schmelzbaren

Bestandtheilen kommt aber nicht zum Ausdruck. Bei der Gruppirung der Zahlen, welche

bei leichter schmelzenden Thonen den Schmelzbarkeitsquotienten ergibt, wird aber die

Beziehung, in welcher die Thonerde zu den anderen Bestandtheilen steht, gänzlich aus

dem Ausdrucke ausgeschieden. Die Bischof'schen Zahlen

können somit nur zur Vergleichung ähnlich zusammengesetzter Thone dienen und dann

erst bei Temperaturen, bei denen die Praxis meist kein Interesse mehr hat, das

Verhalten des Thones kennen zu lernen.

Sofern man nach den von Bischof und

Richters angestellten Versuchen Schlüsse auf die Feuerfestigkeit von

Thonerdesilicaten, und zwar in erster Linie auf feste chemische Verbindungen

(Thonsubstanz der Kaoline, Feldspath u.a.), dann mit weniger zuverlässigem Resultat

für sehr innige Gemenge, bei welchen der physikalische Zustand der chemischen Action

keine gröſsere Schwierigkeiten entgegensetzt (Thonsubstanz der unreineren Thone),

ziehen darf, kann dies nur so geschehen, daſs man die Fluſsmittel der Summe der

nicht schmelzbaren Bestandtheile (Thonerde und Kieselsäure) gegenüberstellt und

diese Summe der nicht schmelzbaren Bestandtheile mit dem Verhältniſs der Thonerde

durch die Kieselsäure multiplicirt, wodurch zum Ausdruck kommt, daſs die

Feuerfestigkeit sich vergröſsert in dem Maſse, als der Thonerdegehalt, und sich

verringert in dem Maſse, als der Kieselsäuregehalt zunimmt. Es wird dies indessen

nicht im einfachen Verhältnisse von deren Mengen geschehen können, da ja diese

beiden Stoffe in verschiedenem Maſse die Schmelzbarkeit beeinflussen, sondern das

Verhältniſs \frac{\mbox{Thonerde}}{\mbox{Kieselsäure}} wird mit

einem Coëfficienten (y) zu versehen sein, welcher

ausdrückt, um wieviel gröſser der Wirkungswerth der Thonerde ist als der der

Kieselsäure. Der ganze Ausdruck wird endlich mit einem weiteren Coëfficienten (x) zu multipliciren sein, welcher den Einfluſs

ausdrückt, der durch Zahl und Natur der verschiedenen Fluſsmittel hervorgebracht

wird, da dieselben in verschiedener Combination mehr oder weniger auf Verflüssigung

hinwirken.

Man kann hiernach einen zahlenmäſsigen Ausdruck für die

Schmelzbarkeit nur in der Weise gewinnen, daſs man die durch die Analyse gefundenen

Werthe in folgender Weise zusammenstellt:

\mbox{F.Q}=x\left[(a+b)\,y\,\frac{a}{b}\right],

wobei a wieder das

Verhältniſs der Thonerde, b das der Kieselsäure zu den

Fluſsmitteln als Einheit ausdrückt. Ueber die Gröſse der Zahlen x und y geben die

bisherigen Untersuchungen keinen Aufschluſs. Man wird deswegen unter Fortlassung

dieser variablen Unbekannten auch gleichfalls nur einen zu relativen Vergleichen

brauchbaren Ausdruck gewinnen können, der jedoch wenigstens das, was als

unumstöſslich durch das Experiment festgestellt ist, ausdrückt und für alle

Thonerdesilicate, gleichgiltig, ob sie schwer- oder leichtflüssig sind, brauchbar

ist. Der Ausdruck für die Feuerfestigkeit des Zettlitzer Kaolins würde hiernach

sein: \mbox{F.Q}=(12,82+17,30)\,\frac{12,82}{17,30}=22,29.

Von Seger ausgeführte Brennversuche

zeigen, daſs bei Kaolinen der Grad der Versinterung und schlieſslich die Erweichung

in erster Linie von der Thonsubstanz abhängig ist, daſs deren Widerstand aber

wesentlich von der Menge der Feldspathtrümmer und des Quarzes beeinfluſst wird. Dem

entsprechend haben bei den höchsten Temperaturgraden diejenigen Kaoline ihre Form

erhalten, welche bei hoher Feuerbeständigkeit der Thonsubstanz frei oder fast

frei

Textabbildung Bd. 228, S. 246

Thon von; Unter 900 bis 1000°

(Messing geschmolzen); 1000 bis 1100° (Silber geschmolzen); 1100 bis 1200°

(Kupfer geschmolzen); 1200 bis 1400° (Guſseisen geschmolzen); 1400 bis 1600°

(Stahlgeschmolzen); Ueber 1600° (Schmiedeisen geschmolzen); I Greppin; II

Leignitz; III Kottiken; IV. Ledetz; V Rathenow; VI (Klinker) Bockhorn; VII

(Klinker) Schwarzhütte; VIII Christiana; F. unverändert.; O. matt, porös.; B.

erdig, ziemlich hart, weiſsgelb.; O. matt, sehr porös.; B. erdig, weniger hart

als voriger; B erdig, ziemlich fest, weiſsgelb.; F. unveränd., stark; O. matt.

[saugend.; B. erdig. zieml. fest, ziegelroth.; O. unveränd., stark; O. unver.,

schrporös.; B erdig, wenig zusammenhängend, ziegelroth.; O unveränd., porös.; B.

erdig, zieml. fest, fleischroth.; Kaum verändert; Kaum verändert, etwas dunkler

roth.; F. unverändert, O. matt.; B. fast dicht, rothbraun; O. mattes Lüster,

gelbbraun.; B. fast völlig dicht.; K etwas durchsch.; O. matt.; B. erdig, stark

saug. gelblich weiſs.; O. matt, weiſsgelb.; B. erdig. saugend.; K. nicht

durchsch.; F. erhalten.; O. leichtes Lüster.; B. völlig dicht.; K. etwas

durchsch.; F. aufgebläht.; O. leise glasirt.; B. braunr. schaumig.; K. völlig

gerundet.; F. erhalten.; O. leise glasirt.; B. völlig dicht, rothbraun,

glänzend.; F. völlig ergalten.; O. matt.; B. fast dicht, rothbraun, wen. glänz.;

Geschmolz. zur groſsblasig schaumenden Kugel; Wie vorher nur dunkler braun; F.

erhalten.; O. matt, grau.; B. porös. körnig.; K. nicht durchsch.; O. matt,

weiſsgelb.; B. verdicht kaum sgd.; K. wenig durchsch.; F. etwas aufgebläht.; O.

glasirt, warzig.; B. feinlöcherig.; K. stark abgerundet.; Zumbraunen Email

ausgebreitet.; F. stark gestaucht.; O. glasirt.; B. schaumig.; K. völlig

gerundet.; F. fast erhalten.; O. grau, braunglänzend, warzig.; B. feinporig.; K

nicht durchsch.; F. etwas aufgebläht und gestaucht.; O. leise glasirt.; B. etwas

gerundet.; F. ergalten.; O. kaum glänzend.; B. völlig dicht.; K. wenig

durchsch.; Zur groſslöcherig schaum. Schlacke aufgebläht.; F. noch erkennbar,

doch stark aufgebläht.; K. gerundet.; Vollig schaumig aufgetrieben.; K. völlig

verschwunden.; F. völlig erhalten.; O. leise glasirt.; Bruch etwas porig.; Als

graue Email ausgebreitet.; Abkürzungen; F. = Form; O. = Oberfläche; B. = Bruch;

K. = Kanten

von Feldspath sind, die Kaoline von Kaschkau und

Zettlitz; dann kommen diejenigen, welche bei gleicher oder höherer Feuerfestigkeit

der Thonsubstanz einen erheblichen Gehalt an leicht zu verflüssigender Substanz,

Feldspath und Quarz etc., enthalten, die Kaoline von Ledetz, Kottiken und Tremosna,

endlich die in ihrer Feuerfestigkeit der Thonsubstanz niedriger stehenden von Lettin

und Sennewitz, welcher letztere auch einen Bestandtheil der Porzellanmasse von

Charlottenburg ausmacht. Aber nicht nur für die höchste, im Groſsen nicht leicht

erreichbare Temperatur, sondern besonders für die niedrigeren, wirklich angewendeten

Temperaturen gibt der Gehalt an Feldspath einen Anhalt für den Gang der Verdichtung,

besonders wenn man zugleich den Quarzgehalt ins Auge faſst. Die Versuche zeigen,

daſs der Quarz nicht allgemein als Fluſsmittel aufgefaſst werden darf, sondern daſs

dessen Wirkung erst frühestens mit der Schmelzung des Feldspathes beginnt, welcher

bekanntlich im feurigen Fluſs Kieselsäure zu lösen vermag und dadurch das

Fluſsmittelquantum vermehrt, daſs derselbe aber bei Mangel an Feldspath oder

sonstiger leichtschmelzender Substanz den Kaolinen einen hohen Grad von

Feuerfestigkeit ertheilt und dann erst mit der Erweichung der Thonsubstanz selbst

schmelzend wirken kann.

Bei den Kaolinen ist somit die Thonsubstanz sowohl ihrer Menge,

als ihrer hohen Feuerbeständigkeit nach derjenige Stoff, welcher stets bestimmt ist,

die Form der daraus gefertigten Gegenstände zu erhalten, das feste Gerüst zu bilden,

während die feldspathähnlichen Mineraltrümmer durch ihren relativ niedrigen

Schmelzpunkt in erster Linie die Verdichtung der Masse, die Schlieſsung der

Porenräume herbeiführen. Das stets vorhandene feine Quarzpulver bewirkt, je nach

Anwesenheit oder Abwesenheit des Feldspathes, bald eine Vermehrung der

Fluſsmittelmenge, bald eine Erhöhung der Feuerbeständigkeit. Bei den weniger

feuerfesten plastischen Thonen dagegen ist der Unterschied der Schmelzbarkeit

zwischen Thonsubstanz und feldspathähnligen Mineraltrümmern viel geringer. Bei den

untersuchten Kaolinen schwankt der Feuerfestigkeitsquotient der Thonsubstanz

zwischen 36,29 und 10,29, bei den plastischen Thonen zwischen 8,70 und 3,29, während

der des Feldspathes auf 1,25 zu setzen wäre. Der Einflufs des Feldspathes wird hier

deshalb weniger augenfällig sein als bei den Kaolinen., und es wird auch in den

niederen Temperaturen die schon früher erweichende Thonsubstanz in ihrem Einfluſs

auf die Verdichtung mehr hervortreten. Der Quarz dagegen wird hier noch viel weniger

fluſsbildend auftreten als bei den Kaolinen, da bei der Mehrzahl derartiger Thone

eine völlige, zur Formveränderung führende Erweichung der Thone schon unterhalb

derjenigen Temperatur eintritt, bei welcher eine chemische Einwirkung des

Feldspathes auf den Quarz beginnt. Der Quarz wird hier also um so mehr zur Erhöhung

der Feuerbeständigkeit beitragen, um so niedriger im Ganzen genommen ein Thon in der

Feuerfestigkeitsscale steht. Bei den leicht-schmelzbaren Ziegelthonen ist sogar kaum

ein Unterschied zwischen der Schmelzbarkeit der Thonsubstanz und den

feldspathartigen Mineraltrümmern zu bemerken; unter Umständen werden diese sogar

feuerfester sein als die Thonsubstanz. Hier ist namentlich die Quarz der die Form

erhaltene Bestandtheil, wie aus den Brennversuchen auf S. 246 und der nachfolgenden

kleinen Tabelle hervorgeht. Für die höchsten Temperaturen ergibt sich demnach für

die vier ersten Thone die Reihenfolge: Ledetz, Liegnitz, Greppin und Kottiken, nach

den ersten Sinterungserscheinungen aber: Ledetz, Greppin, Kottiken und Liegnitz.

S = Seger. B = Bischof

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Thonsubstanz

79,42

46,52

72,21

62,03

64,13

44,06

29,99

49,03

Feldspath

6,28

6,00

4,73

2,89

12,70

14,06

19,37

32,64

Quarz

14,30

47,48

23,06

37,97

27,12

44,88

50,64

18,33

F. Q. der Thonsubstanz

S

B

4,63 1,86

3,31 1,07

8,70 3,72

3,29 1,91

1,21 0,63

1,44 0,52

0,71 0,19

0,96 0,31

F. Q. des Ganzen

B

1,30

0,40

2,03

0,59

(4,17)

(5,12)

(6,05)

(2,79)

Bei den leichtest schmelzbaren Ziegelthonen geben die für die

Thorsubstanz berechneten Zahlen jedoch keinen Anhalt mehr für die gegenseitige

Stellung der Thone bezüglich ihrer Feuerfestigkeit, da hier die unbekannten Factoren

x und y eine gröſsere

Rolle spielen als bei den reinen Thonen. Bemerkenswerth ist jedoch, daſs die

Thonsubstanz derselben in ihrer Schmelzbarkeit mit der der feldspathartigen

Gesteinstrümmer nahezu übereinstimmt, Thonsubstanz und Feldspathtrümmer somit nahezu

gleichzeitig erweichen, das formerhaltende Gerüst daher von dem Quarz gebildet wird.

Dem entsprechend zeigen auch die Thone von Schwarzehütte und Bockhorn, als

vorzügliche – sich wenig im Feuer verziehende und zerdrückbare Klinkerthone bekannt

– zugleich den höchsten Gehalt an freier ungebundener Kieseläure (nicht als Sand in

der gewöhnlichen Bedeutung, sondern in zum Theil der Thonsubstanz an feiner

Zertheilung gleichkommendem Quarz), welcher als die am wenigsten durch das Feuer

beeinfluſste Substanz die Erhaltung der Form ermöglicht; in dem Maſse, als dieser

Quarzgehalt geringer wird, verlieren die Thone auch mehr' ihre Eigenschaft der

„Standbarkeit“ und Klinkerungsfähigkeit im Feuer. –

Im vorigen Sommer hatte ich Gelegenheit, an zwei sogen. Ringöfen

entsprechende Versuche anstellen zu können. Die Temperaturen unter 300° wurden

mittels drei Quecksilberthermometer bestimmt. Dieselben sind 75cm lang, der Nullpunkt befindet sich 40cm über dem Quecksilbergefäſs. Diese wurden an

Drahtschlingen in die Schürlöcher hinabgelassen, dann wurden die Schürdeckel

aufgesetzt, um das Eindringen kalter Luft zu verhüten, bis die angegebenen

Temperaturen bei zwei auf einander folgenden Beobachtungen übereinstimmten. Höhere

Temperaturen wurden mit dem von Siemens Brothers in

London bezogenen elektrischen Pyrometer (* 1877 225 464) bestimmt. Um den Conus und

den obern Theil desselben vor Ueberhitzung zu schützen und um das Eindringen kalter

Luft zu verhüten, wurde eine aus starkem Eisenblech hergestellte Hülse, wie Fig. 1 Taf. 14

zeigt so über das Pyrometer geschoben, daſs nur der untere Theil E, der die Platinspirale enthält, frei blieb; der

Zwischenraum zwischen Hülse und Pyrometerstange wurde mit langfaserigem Asbest

gefüllt. Der so hergestellte Apparat wurde nun in die Schürlöcher hinunter gelassen,

so daſs der Theil E etwa 0m,3 in den Ofenkanal hineinragte. Die abgelesene Temperatur wurde erst

dann als richtig angenommen, wenn zwei auf einander folgende Bestimmungen keinen

gröſseren Unterschied als 5 bis höchstens 15° ergaben.

Das Schema Fig.

2 Taf. 14 zeigt die Resultate der am 25. Juli 1877 an einem Ziegelofen

hinter Stöcken ausgeführten Versuche. Die Dauer eines Brandes beträgt für die 14

Kammern nur 7 bis 8 Tage, das Feuer schreitet demnach rasch vor. Während des

Versuches waren die Schürlöcher der 14. Kammer zur rascheren Abkühlung geöffnet.,

Kammer 3 war im Vollfeuer und aus 7 und 8 wurden die Gase abgesaugt. Die höchste

Temperatur betrug hier also 1057°, während die Gase mit 108 und 172° entwichen. J. Bührer (Der

Thonwaarenfabrikant, 1877 Nr. 14) gibt für einen verkürzten continuirlichen

Ziegelofen 1200° an; diese Temperatur scheint jedoch nicht wirklich beobachtet,

sondern nur angenommen zu sein.

Die Skizze Fig.

3 Taf. 14 zeigt die Resultate der am 29. September 1877 an einem andern

Ziegelofen am Lindener Berge ausgeführten Versuche. Die Kammern sind hier wie bei

Bührer und Hamel

sämmtlich viereckig, die Verbindungen zwischen der 7. und 8., 14. und 1. Kammer nur

0m,5 breit. Das Feuer schreitet hier langsamer

vor, da die Dauer eines Brandes 14 Tage beträgt. Während der Versuche waren die

Schürlöcher der 1. Kammer offen, gefeuert wurde von der letzten Hälfte der 4. Kammer

(g bis i) bis zur

ersten Hälfte der 7. Kammer (d bis f), während die Gase aus Kammer 9 und 10 in den

Schornstein abgesaugt wurden. Die höchste Temperatur betrug hier nur 968°, also fast

100° weniger wie bei dem vorigen Ofen; die Wärme der abziehenden Gase wurde sehr gut

ausgenutzt, da die Temperatur derselben selbst bis 80° heruntergeht. Bemerkenswerth

ist auch die Vertheilung der Temperatur in der 8. Kammer; die Gase werden durch den

engen Schlitz zwischen 7 und 8 zusammengeschnürt und beschreiben in Folge dessen

einen groſsen Bogen bis zu der Oeffnung, aus der sie entweichen. Das Diagramm Fig. 4 Taf. 14

zeigt schlieſslich den Gang des Brennprocesses im ersten, Fig. 5 den im zweiten

Ofen.

(Schluſs folgt.)

Tafeln