| Titel: | Neue deutsche Werkzeuge; mitgetheilt von Prof. E. Hoyer. |

| Autor: | E. Hoyer |

| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 302 |

| Download: | XML |

Neue deutsche Werkzeuge; mitgetheilt von Prof.

E. Hoyer.

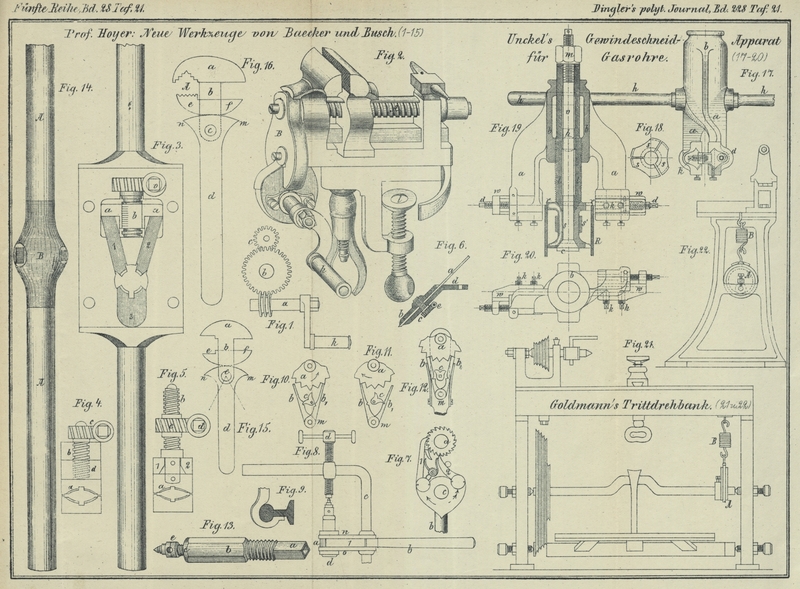

Mit Abbildungen auf Tafel

21.

Hoyer, über Baecker's patentirte Werkzeuge.

Aus der Fabrik von Baecker und Busch in Remscheid

(Rheinland) ist in letzter Zeit eine Anzahl neuer Werkzeuge hervorgegangen, welche

zum Theil eigenartige Constructionen aufweisen, daher patentirt und auſserdem, nach

den mir vorliegenden Exemplaren, sich durch vorzügliche Ausführung sowie besondere

Handlichkeit so auszeichnen, daſs ein weiteres Bekanntwerden derselben geboten

erscheint.

1) Schraubstock mit

Schneckenvorgelege (Fig. 1 und 2 Taf. 21). Eines der

wichtigsten Werkzeuge für den Metallarbeiter ist ohne Frage der zum Festhalten des

Arbeitsstückes dienende Schraubstock. Man fordert von demselben zunächst eine

thunlichst groſse Handlichkeit, sowie die Möglichkeit eines schnellen Ein- und

Ausspannens des Arbeitsstückes und eine Gewähr für dessen sichere, unwandelbare

Lage. Der gewöhnliche Flaschenschraubstock mit Spindel besitzt diese Eigenschaften

nur in geringem Grade. Zunächst nimmt der zur Bewegung der Spindel vorhandene

Schlüssel nicht nur viel Raum in Anspruch, sondern macht das Werkzeug, namentlich

auch wegen seiner Lage an der Vorderseite desselben unhandlich. Ferner gestattet er

nur ein verhältniſsmäſsig langsames Bewegen der Backen, indem der Steigungswinkel,

also die Ganghöhe der Schraube klein sein muſs, damit die Schraube sich während der

Arbeit nicht losdreht, in Folge dessen der Schraubstock sich öffnet und das

Arbeitsstück fallen läſst. So ist es denn erklärlich, weshalb im Laufe der Zeit in

groſser Anzahl Verbesserungen, Umgestaltungen und Neuconstructionen dieses

Werkzeuges entstanden sind, die zum Theil allerdings gar nicht, zum Theil wenig, zum

Theil jedoch bedeutend in Aufnahme gekommen sind.

Die oben genannte Firma hat nun durch Ausführung eines guten Gedankens einen neuen,

sehr beachtenswerthen Beitrag zu den Schraubstockconstructionen geliefert, nämlich

durch Anwendung eines Schneckenvorgeleges (D. R. P. Nr. 165 vom 4. Juli 1877) in der

durch Fig. 1

angedeuteten Combinirung einer durch die kleine Handkurbel k bewegten Schnecke a mit dem Schneckenrade

b und dem Triebe c,

welches mit der Schraubstockspindel verbunden ist. Diese Anordnung hat zunächst den

Vortheil, daſs in Folge der Uebersetzung von der Schnecke auf das Schneckenrad etc.

eine kleine Kraft selbst zum schärfsten Anspannen genügt, also die mitunter

gewaltsame Bewegung der Spindel durch einen direct angreifenden Hebel (Schlüssel)

beseitigt. Ein zweiter Vortheil liegt in der Selbstsperrung der Schnecke, indem ein

Rückdrehen der letzteren durch die Erzitterungen des Arbeitsstückes und des

Schraubstockes bei richtiger Wahl des Schnecken-Steigungswinkels nicht stattfindet.

Durch diese

Selbstsperrung ist es aber möglich, der Schraubstockspindel ein steiles und daher

zweckmäſsig doppeltes Gewinde zu geben. Das steile Spindelgewinde aber im Verein mit

der Uebersetzung von dem gröſseren Schneckenrade b auf

das kleinere c, sowie der ununterbrochenen

Kurbeldrehung erzeugt trotz der langsamen Bewegung der Schnecke eine solche

Geschwindigkeit, daſs das Oeffnen und Schlieſsen des in Rede stehenden

Schraubstockes kaum langsamer als bei einem gewöhnlichen erfolgt. Ein weiterer

Vortheil liegt in der Handlichkeit, die dadurch erreicht ist, daſs die Drehkurbel

k seitwärts und nicht unmittelbar vor der Stirn des

Schraubstockes liegt und deshalb dem Arbeiter zugänglich ist, ohne daſs dieser seine

Stellung vor der Bank zu ändern braucht, und daſs bei selbst groſser anspannender

Kraft der Gebrauch einer Hand genügt.

Je nachdem ein gewöhnlicher Flaschen- oder ein Parallelschraubstock mit dem

beschriebenen Schneckenvorgelege ausgestattet werden soll, ist die Anbringung des

letzteren verschieden, indem es bei dem ersteren an dem hinteren, mit der Werkbank

verbundenen Backen befestigt, also zwischen beide Backen gelegt wird, bei einem

Parallelschraubstock aber seine Lage vor dem vorderen festen Backen erhält. Zur

Erklärung dieser Anbringung mag Fig. 2 dienen, welche

einen gewöhnlichen kleinen Parallelschraubstock mit Drehbewegung darstellt, an

dessen Spindel A sich, in der den Staub u. dgl.

abhaltenden Kapsel B, das Trieb befindet, um auf die

oben näher erklärte Weise durch die Handkurbel k die

Drehung zu erhalten.

2) Schraubenkluppe mit

Schneckenverstellung (Fig. 3 bis 5 Taf. 21). So lange man

sich nicht dazu versteht, die Kluppen zum Schraubenschneiden mit der allein

richtigen Anordnung der festen Backen auszustatten, ist es dringend geboten, die

Verschiebung der beweglichen Backen oder Backentheile so einzurichten, daſs man sie

leicht vornehmen und genau fixiren kann, und daſs die gegebene Stellung sicher

erhalten bleibt. Aus Gründen, die oben bei der Beschreibung des Schnecken Vorgeleges

ausführlich erörtert sind, eignet sich das letztere auch vorzüglich zur Einstellung

der Kluppenbacken und ist daher von obiger Firma ebenfalls zu diesem Zwecke in

mehreren Variationen in Anwendung gebracht.

In Fig. 3

erkennt man eine Deckelkluppe mit abgenommenem Deckel. Dieselbe ist mit drei Backen

1, 2, 3 ausgestattet, wovon 1 und 2 beweglich sind und sich gegen einen

Balken aa legen, der die Mutter für die kurze Schraube

enthält, durch ein Schneckenvorgelege s und einen auf

den viereckigen Schneckenzapfen o aufgesteckten

Schlüssel verschoben werden kann. Der Balken aa besitzt

zur gehörigen Führung an jeder Seite zwei prismatische Vorsprünge b, welche durch entsprechende Schlitze im Boden und

Deckel der Kluppe treten. Auf einem dieser Prisma ist sodann eine Theilung

angebracht, welche mit Hilfe einer auf der Oberfläche der Kluppe vorhandenen Marke eine genaue

Einstellung der Backen auf den Durchmesser der zu schneidenden Schraube zuläſst.

Fig. 4 zeigt

eine Schnecken-Anordnung für zweibackige Kluppen, bei welcher der bewegliche Backen

a von der Schraube b

mit Schnecke c vorgeschoben wird durch Drehung der Schraube b,

deren Mutter in dem Stück d angebracht ist. In Fig. 5 ist

dahingegen eine Construction vorgeführt, bei welcher die Schraube b durch eine Längenverschiebung den beweglichen Backen a

mit den zwei Stützen 1, 2 vordrängt, indem sich die

Schraubenmutter in dem Schneckenrade c befindet, das

mit zwei cylindrischen Ansätzen in Höhlungen der Kluppe eingelegt und durch die

Schnecke d in Drehung zu setzen ist.

3) Holzhobel mit dünnem Hobeleisen

(Fig. 6

Taf. 21). Die gewöhnlichen Hobeleisen aus Schmiedeisen mit aufgeschweiſstem

Stahlbelag sind nicht nur theuer in der Anschaffung, sondern besitzen auch den

Uebelstand, daſs das oft zu wiederholende Anschleifen viel Zeit in Anspruch nimmt,

weil stets eine groſse Facettenfläche abgeschliffen werden muſs. Da nun der Preis

des Hobeleisens und die abzuschleifende Facettenfläche um so kleiner wird, je dünner

das Hobeleisen, so liegt der Gedanke nahe – statt der wohl 3 bis 5mm dicken stahlbelegten Eisen – dünne, etwa 1mm dicke, aus Stahlblech geschnittene Blätter zu

verwenden und mit einer gehörigen Unterstützung im Hobelkasten anzubringen. Weil

aber gleichzeitig zum Zwecke der Dauerhaftigkeit die Unterstützung aus Metall (Eisen

oder Stahl) bestehen muſs und wegen des häufigen Verstellens eine leicht und schnell

zu lösende und zu befestigende Verbindung zwischen Hobeleisen und Unterstützung

nothwendig und in einer durch Fig. 6 verdeutlichten

Hobelconstruction erreicht ist, so kann man auch diese als eine Verbesserung des

gewöhnlichen Hobels bezeichnen. Das dünne Hobelmesser a

liegt zwischen den beiden Eisen- oder Stahlbacken b und

c, wovon das untere c

mit einem Lappen d auf der oberen Fläche des hölzernen

Hobelkastens befestigt ist, sonst aber sich an den Kasten fest anlehnt. Der auf dem

Messer liegende Theil b wird sodann durch eine Schraube

angezogen, deren Drehung endlich auch wieder durch ein Schneckengetriebe e erfolgt, das durch einen seitwärts in den Hobelkasten

einzuführenden Schlüssel in Bewegung gesetzt wird. Das oben in zwei Lamellen

auslaufende Hobelmesser wird von der Hobelsohlseite eingeschoben und kann durch ein

paar Umdrehungen des Schlüssels ebenso schnell zwischen den Backen gestellt und

festgeklemmt, als losgelassen werden. – Der niedrige Preis der Hobelmesser

(Schlichteisen von 38mm Breite kosten 3 M. das

Dutzend) und der geringe Zeitaufwand für das Anschleifen derselben gleicht auf die

Dauer die natürlich dem gewöhnlichen Hobel gegenüber höheren Anschaffungskosten um

so mehr aus, als der neue Hobel ohne Frage dauerhafter ist, als der ganz aus Holz

angefertigte.

4) Bohrknarre mit ununterbrochener

Bewegung (Fig. 7 bis 9 Taf. 21). Der häufig

vorkommende Fall, in welchem zum Bohren von Löchern die Brustleier oder eine

tragbare Bohrmaschine örtlicher Hindernisse wegen (enge Räume, zu nahe liegende

Gegenstände, z.B. Fuſsboden, beim Bohren von Löchern in bereits gelegte

Eisenbahnschienen etc.) unanwendbar sind, macht das zu diesem Zweck construirte

Werkzeug, welches unter dem Namen „Bohrknarre“, „Bohrratsche“ bekannt

ist, zu einem ebenso unentbehrlichen als wichtigen Bohrgeräth. Die gewöhnliche

Bohrknarre, welche dem Wesen nach aus einem Sperrrade, das durch einen Hebel mit

einfallender Sperrklinke in Bewegung gesetzt wird und den eingesteckten Bohrer

mitnimmt, sowie einer Druckschraube besteht, welche beim Bohren gegen einen festen

Gegenstand gestützt und allmälig vorgeschoben wird, läſst wegen der absetzenden

Bewegung nur ein langsames Arbeiten und dies auch nur in einer Drehrichtung zu. Zur

Beseitigung dieser Uebelstände sind im Laufe der Zeit eine Menge Einrichtungen

erdacht, allein wegen ihrer Complicirtheit wenig in Aufnahme gekommen.

In Fig. 7 ist

jedoch eine Knarre skizzirt, welche mit einem höchst einfachen Mechanismus ein

continuirliches Bohren ausführt. Derselbe besteht der Hauptsache nach aus dem

Sperrrade a und dem Hebel b, welcher nach der in Fig. 8 sichtbaren Weise

durch zwei Lappen n, o mit dem Sperrrad in Verbindung

gebracht ist. Mit diesem Hebel b sind jedoch zwei

Sperrkegel 1 und 2

verbunden, die, durch eingelegte Federn gezwungen, in die Zähne des Sperrrades

einfallen. Durch die oscillirende Bewegung des Hebels b

um eine auſserhalb der Bohrachse dd (Fig. 8) liegende Achse c wird nun, wie aus der Fig. 7 zu erkennen ist,

bei der durch den einfachen Pfeil angedeuteten Richtung der Sperrkegel 1 zur Wirkung kommen, während bei der Drehrichtung im

Sinne des Doppelpfeiles der Sperrkegel 2 zum Angriff

gelangt. Nothwendig ist nur die Beschaffung einer festen Achse für die absetzende

Drehbewegung der Knarre. Sie ist in einfacher Weise durch eine Stange c

Fig. 8

gebildet, welche durch den hohlen Verbindungsbolzen ee

hindurchgesteckt und passend mit dem zu durchbohrenden Arbeitsstück, z.B. einer

Eisenbahnschiene (Fig. 9), einem Rohre oder einem sonstigen festen Gegenstand verbunden

ist. Wie Fig.

8 ferner sofort erkennen läſst, kann dieser Dreharm zugleich für die

Aufnahme der Druckschraube d eingerichtet werden, so

daſs diese Knarre mit Dreharm als eine continuirlich wirkende, tragbare Bohrmaschine

zu verwenden ist. – Daſs dieselbe sich durch Wegnahme des Dreharmes c in eine gewöhnliche, einseitig bohrende Knarre verwandelt, bedarf nur der Andeutung.

5) Knarre mit doppeltem Schaltwerk für

Links- und Rechtsdrehung (Fig. 10 bis 13 Taf. 21).

Die Knarre gewinnt an Anwendungsfähigkeit und Gebrauchswerth, wenn dieselbe mit

einer Vorrichtung ausgestattet ist, die einen Wechsel der Bewegungsrichtung zuläſst. Sie

wird dann befähigt, ein unter Umständen erwünschtes Linksbohren vorzunehmen, als

Schraubenschlüssel zu dienen, an Schraubenkluppen angebracht, diese in engen Räumen

wie eine Bohrknarre zu gebrauchen u.s.w.

Auf Grundlage einer bereits länger bekannten amerikanischen Construction ist zu dem

oben genannten Zwecke von der Firma Baecker und Busch

ein in Fig.

10 bis 12 dargestelltes doppeltes Schaltwerk construirt, das durchaus sicher

functionirt und aus den wesentlichen Theilen: dem Sperrrad a, den zwei Zungen oder Sperrkegeln b, b1 und der Nuſs c besteht. Das Sperrrad a liegt, wie bei

einer gewöhnlichen Knarre (Fig. 8), zwischen den zwei

Lappen n, o, welche mit dem Hebel b fest verbunden sind. Desgleichen liegen zwischen

diesen eine Gabel bildenden Theilen n, o die zwei

Zungen b, b1 (Fig. 10 bis

12),

wovon jede für sich um den Punkt m drehbar ist und

durch eine starke Blattfeder an das Sperrrad a

angedrückt wird. Endlich befindet sich noch zwischen dieser Gabel und den beiden

Zungen b, b1 mit kurzen

Zapfen in runden Löchern der Gabel drehbar die herzförmige, mit zwei Ohren

ausgestattete Nuſs c, welche die Stellung der Zungen

bestimmt, indem sie nach links gedreht (Fig. 10) die Zunge b aus dem Bereich der Sperrzähne bringt, nach rechts

gedreht (Fig.

11) die Zunge b1 frei macht, so daſs bei der ersten Stellung der Nuſs eine Links-, in der anderen Stellung eine Rechts-Drehung des Sperrrades erfolgt. In der

Mittellage Fig.

12 der Zungen und der Nuſs greifen beide Zungen in die Zähne ein und

sperren das Zahnrad gegen jede Bewegung in Bezug auf den Knarrenhebel. Die Bewegung

der Nuſs, welche so weit erfolgen muſs, daſs ein Ohr derselben sich in den

entsprechenden kleinen Einschnitt einer Zunge legt, um diese zugleich in der

richtigen Lage zu erhalten, geschieht mit Hilfe eines Schlüssels, der mit einem

viereckigen Schaft durch das viereckige Loch der Nuſs gesteckt und mittels einer

ovalen Platte gedreht wird.

Die Anwendung des beschriebenen doppelten Schaltwerkes auf Knarren zum Bohren bei

linker oder rechter Drehung fordert natürlich auch eine Vorrichtung, welche

ebenfalls bei beiden Drehrichtungen ein Vorschieben des Bohrers bewirkt. Da die

gewöhnliche einfache Druckschraube mit rechtem Gewinde nur bei der Rechtsdrehung der

Knarre wirken kann, indem sie sich bei deren Linksdrehung zurückzieht, so hat die

Fabrik von Baecker und Busch ihre Bohrknarre mit

doppeltem Schaltwerk, auſserdem noch mit einer doppelten

Druckschraube ausgestattet, welche den Vorschub sowohl bei der Rechts- als

Linksdrehung bewerkstelligt. Die Einrichtung derselben geht aus Fig. 13 hervor. Ein

hohles Eisenstück a wird mit dem vierkantigen Ende

durch das entsprechende Loch der Nuſs gesteckt, welche mit dem Sperrrad der Ratsche

verbunden ist, um entweder direct oder mittels eines Verlängerungsstückes den Bohrer

aufzunehmen. Bei s besitzt das genannte Stück ein linkes Schraubengewinde zur Aufnahme des prismatischen

Hohlstückes b, welches im Inneren für die Schraube s das Muttergewinde trägt. Am Kopfe c zieht sich das Prisma b

so weit ein, daſs dasselbe hier ein im Durchmesser kleineres rechtes Muttergewinde für die Druckschraube e

aufnehmen kann, welche auf bekannte Weise mit der Spitze gegen einen festen

Gegenstand gestemmt wird.

6) Schraubenkluppe mit Knarre.

Neuerdings sind, in Folge der groſsen Ausdehnung, welche Röhrenleitungen (für

Wasser, Gas etc.) und ähnliche Verbindungstheile (Stangen) angenommen haben, die

Fälle nicht mehr selten, in welchen zum Anschneiden von Gewinden gewöhnlich

Schraubenschneidwerkzeuge wegen Mangel an Raum nicht zur Anwendung gelangen können.

Um dennoch unter diesen erschwerenden Umständen Gewinde einzuschneiden, ist eine

Schraubenkluppe in Verbindung mit einer Knarre gewiſs sehr empfehlenswerth, wie sie

ebenfalls aus obiger Fabrik hervorgegangen und patentirt ist (D. R. P. Nr. 133 vom

20. Juli 1877). Dem Wesen nach besteht dieses Werkzeug aus einem Sperrrade, in

dessen Inneren eine Schneidvorrichtung nach Art der in Fig. 3 dargestellten

angebracht ist, und welches zur Erleichterung des Vor- und Rückdrehens das in Fig. 10 bis

12

vorgeführte doppelte Schaltwerk trägt. Um die auf solche Weise gebildete einarmige

Knarrkluppe in eine zweiarmige Kluppe verwandeln zu können, hat der Erfinder das

Sperrradgehäuse dem ersten Stiel gegenüber verlängert, und hier mit einem

Schraubengewinde versehen, in welches zum Gebrauch ein zweiter Stiel eingeschraubt

werden kann.

7) Windeisen (Fig 14 Taf. 21). Die

gewöhnlichen Windeisen zum Einbohren der Schraubenbohrer beim Schneiden von Muttern

bestehen aus zwei Stielen, welche an einer länglich viereckigen Platte sitzen, die

zur Aufnahme der viereckigen Zapfen der Schraubenbohrer eine Anzahl viereckiger

Löcher besitzt. Da bei dieser Anordnung nur ein Loch im Windeisen so liegen kann,

daſs der Schwerpunkt des letzteren in die Achse des Schraubenbohrers fällt und die

Stiele gleiche Länge bekommen, so wird dem Arbeiter das Schneiden von

Schraubenmuttern, deren Gewinde nicht gerade diesem Bohrer angehören, sehr

erschwert, da der Schwerpunkt des Windeisens sich stets im Kreise um die Bohrerachse

bewegt und den Bohrer aus der Richtung bringt – ein Uebelstand, der besonders

fühlbar wird, wenn das Gewicht des Windeisens relativ groſs zu der Gröſse des

Bohrers ist. In höchst einfacher Weise ist dieser Uebelstand durch ein Windeisen

beseitigt, bei dem sämmtliche Löcher zur Aufnahme der Bohrer so angebracht sind,

daſs die Achsen der letzteren in einer Schwerebene liegen. Fig. 14 zeigt dasselbe.

Statt einer längeren Platte befindet sich nämlich zwischen den Stielen A eine kugelförmige Verdickung B und in dieser eine Anzahl viereckiger Löcher so eingearbeitet (durch

Bohren und Ausdornen),

daſs ihre Mittellinien rechtwinklig zur Stielachse in einer Ebene liegen, wodurch

demnach die Tendenz des Windeisens, die Schraubenbohrer aus der Richtung zu drängen,

beseitigt ist.

8) Universal-Schraubenschlüssel

(Fig. 15

und 16 Taf.

21). Unter Universal-Schraubenschlüssel versteht man jeden Schraubenschlüssel, der

ein für verschiedene Gröſsen der Muttern oder Schraubenköpfe einzustellendes Maul

besitzt. Die Verstellbarkeit wird fast ausnahmslos durch die Beweglichkeit eines Backens hervorgebracht und diese wieder durch

zahllose Constructionen erreicht. Letztere zerfallen jedoch in zwei Gruppen, je

nachdem die Stellung des Backens von der Hand – mittels Schrauben, Keile, Zahnstange

mit Sperrkegel u. dgl. – oder aber selbstthätig erfolgt. Diese letzte Gruppe hat in

neuerer Zeit mehrfachen Zuwachs erhalten u.a. auch durch die in Fig. 15 und 16 skizzirten

Universal-Schraubenschlüssel, welche die Fabrik von Baecker

und Busch liefert. Der in Fig. 15 gezeichnete

Schlüssel besteht aus dem festen Backen a, welcher

mittels zweier Lappen b und des Drehbolzens c gelenkartig mit dem Griff d verbunden ist. Zwischen den Lappen b liegt

sodann der bewegliche Backen ef, welcher mit a zusammen zwei Mäuler bei e und f von verschiedener Gröſse bildet. Der

Griff d ist nur an dem Ende nm nach einem Kreise abgerundet, der excentrisch zu dem Bolzenmittelpunkte

liegt. Bei einer Ablenkung des Griffes aus der gezeichneten Lage nach links oder

rechts wird demnach der zwischen b geführte Backen

nicht nur dem festen Backen entgegen bewegt und die Schraubenmutter gefaſst, sondern

es wächst auch mit dem Widerstände, welcher sich der Drehung entgegensetzt und eine

gröſsere Kraftäuſserung auf den Griff d herausfordert,

zugleich der Druck zwischen den Backen, also die Kraft, mit welcher die Schraube

gefaſst wird.

Zum Zusammenschrauben von runden Bohren und Stangen ist ein Schraubenschlüssel mit

nur zwei angreifenden Punkten an den ebenen, flachen Backenflächen nicht anwendbar,

weil derselbe wegen der geringen Angriffsfläche sich leicht um das Rohr dreht. Da

man dieses Gebrauchshinderniſs durch Vermehrung der Angriffsflächen beseitigen kann

und diese durch die in Fig. 16 bei A sichtbare Backenconstruction in genügendem Grade

erreicht wird, so stellt dieses Werkzeug einen praktischen, combinirten

Universal-Schrauben- und Rohrschlüssel dar.

Beide Schlüssel leiden jedoch beim Gebrauch auf prismatischen Körpern

(Schraubenmuttern u. dgl.) an dem allen bis jetzt bekannt gewordenen, selbstthätig

sich schlieſsenden Universalschlüsseln anhängenden Uebel, daſs sie beim Anziehen

sich nicht genau an die Flächen des Prismas, sondern mehr an die Kanten anlegen und

letztere leicht verletzen und abrunden.

Tafeln