| Titel: | Stenberg's Heissluftmaschine. |

| Autor: | Wilman |

| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 391 |

| Download: | XML |

Stenberg's Heiſsluftmaschine.

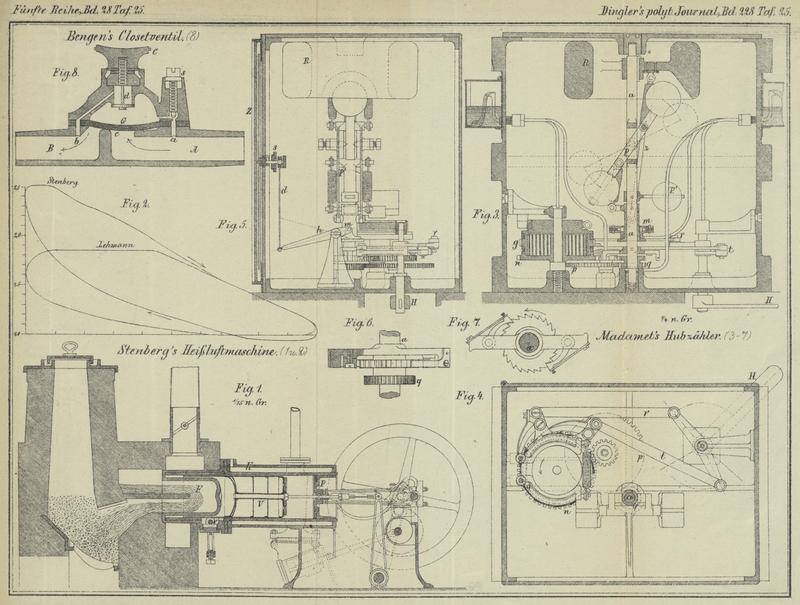

Mit Abbildungen auf Tafel

25.

Stenberg's Heiſsluftmaschine.

Diese im vorigen Jahre in verschiedenen Ländern von Stenberg patentirte Hochdruck-Heiſsluftmaschine (Fig. 1 Taf. 25) gehört wie

der bekannte Lehmann'sche Motor (1869* 194 257. 1873 209 152. 1876

219 196. 371. 222 183) zur Klasse der geschlossenen

calorischen Maschinen, bei welchen die Nutzleistung durch abwechselnde Erwärmung und

Abkühlung stets derselben Luftmenge erzielt wird. Zur Erwärmung dient der Feuertopf

F, zur Abkühlung der Kühlraum K, welcher den Arbeitscylinder ringförmig umgibt und

durch Kühlwasser, das die Maschine selbst hindurchpumpt, dauernd auf niederer

Temperatur erhalten wird. Zwischen diesen beiden Räumen wird die Arbeitsluft

abwechselnd hin- und herbewegt und gibt dabei, indem sie beim Einwärtsgange des

Kolbens P unter Wärmeentziehung verdichtet wird, aber

hierauf erhitzt expandirt und den Kolben nach auswärts treibt, einen

Kraftüberschuſs, welcher durch Kolben, Treibstange und Kurbel auf die

Schwungradwelle übertragen wird und die effective Leistung der Maschine darstellt.

Damit aber beim Einwärtsgange des Kolbens P die durch

Verkleinerung des Gesammtvolums comprimirte Luft gleichzeitig auch abgekühlt und so

die Compressionsarbeit mit geringstem Kraftaufwand verrichtet werde, ist es nöthig,

daſs dabei der Raum des Feuertopfes der Arbeitsluft thunlichst verschlossen bleibe,

und dies geschieht durch den Verdränger V – ein langer,

luftdicht verschlossener Blechcylinder, welcher einen etwas geringeren Durchmesser

hat wie der Arbeitskolben P und demselben beim

Einwärtsginge vorauseilt. Dadurch wird der Raum zwischen Arbeitskolben und Verdränger, welcher von dem Kühlmantel umgeben

ist, immer gröſser, dagegen der Raum hinter dem

Verdränger, d. i. das freibleibende Volum des Feuertopfes, immer kleiner, bis

endlich der Verdränger das Ende seines Hubes erreicht hat, nunmehr wieder nach

auswärts geht und dadurch die verdichtete, aber abgekühlte Luft, welche zwischen ihm

und dem Kolben enthalten war, zwingt, den Ringraum um den Verdränger passirend zum

Feuertopf zu ziehen. Hier nimmt die Luft rasch eine hohe Temperatur und

entsprechende Spannung an und vermag somit bei dem nun folgenden Auswärtsgange des

Kolbens expandirend Arbeit an denselben abzugeben, während der Verdränger, auf

welchen beiderseits gleicher Druck wirkt, ohne Arbeitsverrichtung dem Kolben nach

auswärts folgt, sich dabei demselben immer mehr nähert und so endlich alle

Arbeitsluft dem Feuertopfe zuführt. Bei dem hierauf wieder folgenden Einwärtsgang

beginnt das oben geschilderte Spiel von neuem.

Insoweit ist die Stenberg'sche Maschine mit der Lehmann'schen völlig identisch. Der auffallendste

Unterschied dagegen liegt in der Bewegungsübertragung, welche bei Lehmann in bekannter Weise mittels Hebel auf die quer über dem

Arbeitscylinder liegende Schwungradwelle erfolgt, während bei Stenberg dieselbe direct vor dem Cylinder liegt und

durch am Kolben angreifende Pleuelstangen angetrieben wird; in beiden Fällen sind

die Pleuelstangen seitlich und doppelt am Kolben angebracht, um der central durch

eine Stopfbüchse passirenden Kolbenstange des Verdrängers Platz zu lassen. Diese

selbst wird, um die oben beschriebenen Functionen zu erfüllen, bei Lehmann von einer mit 65 bis 75° Voreilung aufgekeilten

Gegenkurbel der Schwungradwelle bewegt, während bei Stenberg in directerer Weise der Antrieb durch einen Hebel erfolgt, dessen

Ende in eine Coulisse ausgeht und hier von einem dem Schwungrad eingesetzten

Kurbelzapfen bewegt wird. Die Kühlwasserpumpe wird durch Zahnräder angetrieben. Die

Dichtung des Arbeitskolbens wird, wie bei Lehmann, von

einem Lederstulp gebildet, welcher den Austritt comprimirter Luft verhindert, aber

bei einem durch Luftverluste eintretenden Minderdruck Luft von auſsen zuströmen

läſst.

Was die Feuerung betrifft, so wendet Stenberg, wie es

auch seit längerer Zeit bei den Lehmann'schen Maschinen

geschieht, einen Füllofen an; bei Lehmann umspülen die

Heizgase den Feuertopf nur von auſsen; bei Stenberg

werden sie durch eine hineinragende Zunge zunächst ins Innere des umgestülpten

Feuertopfes und dann noch, auf dem Wege zum Kamin, um denselben herumgeführt;

entsprechend dieser veränderten Gestalt ist auch bei letzterem der Vordränger am

Ende offen und glockenförmig gestaltet, während der Lehmann'sche Verdränger einen vollkommen luftdicht verschlossenen Cylinder

darstellt.

Zur Kritik der beiden Maschinen übergehend, läſst sich wohl erwarten, daſs die Stenberg'sche Maschine, als der Wesenheit nach aus Lehmanns Maschine hervorgegangen, einige Vorzüge vor

derselben voraus habe. Wir finden diese hauptsächlich in dem einfacheren

Antriebsmechanismus, wenn auch derselbe, soll der Verdränger zur Reinigung des

Cylinders herausgenommen werden, das Ausheben der Schwungradwelle bedingt, was bei

Lehmann nicht der Fall ist, sowie auch erwähnt

werden mag, daſs die den Verdränger am hinteren Ende tragende Rolle r in der älteren Maschine der Wirkung der Heizgase

ausgesetzt ist, während dies bei Stenberg nicht

stattfindet. Als speciellen Vorzug ihrer Maschine führen endlich Gebrüder Sachsenberg an, daſs sich, in Folge der

Gestaltung des Feuertopfes und der eigentümlichen Bewegung des Verdrängers durch die

entsprechend geformte Coulisse, höhere Luftspannungen und damit günstigere Resultate

erzielen lassen, als bei den Lehmann'schen Maschinen.

Nach den von Dr. A. Wüst in einem Vortrage im Thüringer

Bezirksverein (Zeitschrift des Vereines deutscher

Ingenieure, 1877 S. 407) gegebenem Diagramm Fig. 2 Taf. 25 ist allerdings der

Unterschied der Anfangsspannung auffällig, der Verlauf der Curve jedoch bei Lehmann der rationellen Kreisproceſslinie

entsprechender und die mittlere effective Spannung, welche die Arbeit repräsentirt,

bei beiden nahezu gleich. Es müssen somit die Resultate ökonomischer Versuche

abgewartet werden, um zu entscheiden, ob die Stenberg'sche Maschine hierin einen Fortschritt darstellt.

Wilman.

Tafeln