| Titel: | Halladay's Windrad. |

| Autor: | V. Thallmayer |

| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 393 |

| Download: | XML |

Halladay's Windrad.

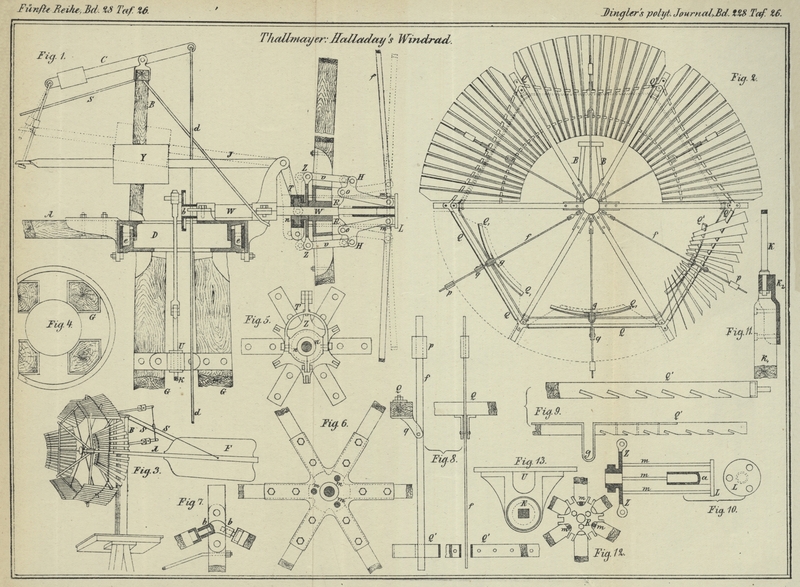

Mit Abbildungen auf Tafel

26.

Thallmayer, über Halladay's Windrad.

Von der Weltausstellung zu Philadelphia 1876 wurden nach Oesterreich-Ungarn die zu

den besten amerikanischen zählenden Windräder, Eclipse

und Halladay's System, eingeführt; erstere werden von

der Eclipse- Wlndmill Company zu Beloit (Wisc.),

letztere von der U. S. Wind Engine and Pump Company zu

Batavia (III.) gebaut.

Von diesen Windrädern, die in ihrer Construction manches Eigenthümliche aufweisen,

stellen die Abbildungen auf Tafel 26 das Halladay'sche

in jener Ausführung vor, in welcher es zu Philadelphia ausgestellt war. Ein dem

Eclipse-Rade ähnliches Windrad ist in D. p. J. *1877

225 14 beschrieben. Die Windfangfläche des Halladay'schen Rades (Fig. 2) wird je nach der

Gröſse desselben aus 6 bis 12 um eine zwischen die Radarme in der in Fig. 7 angedeuteten Weise

eingesetzte Querachse Q beweglichen Sectoren gebildet.

Das selbstthätige „Vor den Wind stellen“ des Rades bewirkt eine Fahne F, die an einem hölzernen, in die Drehscheibe D eingesetzten Ausleger A

befestigt ist. Mit S sind Seitenstangen bezeichnet, die

behufs Versteifung der Fahne von einem auf der Drehscheibe stehenden Bocke B ausgehen. In der Grundplatte der Drehscheibe sitzen

das Gestelle des Rades bildende Säulen G. Ueber der

Grundplatte dreht sich auf conischen Rollen oder auf Kugeln, welche auf in den Ring

e (Fig. 1) eingesetzten

Zapfen stecken, der obere, die Radwelle W aufnehmende

Theil der Drehscheibe.

Damit die Umlaufsgeschwindigkeit des Windrades auch bei wechselndem Wind drucke so

weit als möglich constant bleibe, ist das Rad mit einer im Principe mit den

Centrifugalregulatoren übereinstimmenden Regulirungsvorrichtung versehen, mittels

welcher bei zunehmendem Winddrucke die Sectoren, ähnlich wie bei einem gewöhnlichen

Schirme, mehr und mehr zufallen (Fig. 3) und dadurch dem

Winddrucke in dem Maſse weniger Fläche darbieten, als seine Stärke zunimmt. Das

Herausdrehen der einzelnen Sectoren aus der Radebene bei zunehmendem Winddrucke

geschieht in folgender Weise. In der Mitte der Sectorenquerachsen Q befindliche Gelenke q

(Fig. 8)

nehmen Flachschienen

f auf, welche an ihrem äuſseren Ende Gewichte p tragen und mit ihrem inneren Ende in den längeren Arm

der Winkelhebel H (Fig. 1) eingehängt sind.

Die Winkelhebel H haben ihren Drehungspunkt o in den Gelenken einer Rosette R (Fig.

1 und 12), die mit Schrauben an die Vorderfläche der Radnabe befestigt ist. Bei

zunehmender Windstärke fliehen die Gewichte p central

aus einander und drehen die einzelnen Sectoren um ihre Querachse Q aus ihrer Ebene heraus. Gleichzeitig wird von den

Winkelhebeln H durch die Verbindungsschienen u, einer auf der Welle W

lose sitzenden verschiebbaren Scheibe Z, in welche die

Verbindungsstangen v gelenkartig eingehängt sind,

endlich eines die Nabe der Scheibe Z mittels Gabel T und zweitheiligen Ringes n (Fig.

5) umgreifenden Winkelhebels J ein Gewicht

Y gehoben, um beim Nachlassen des Winddruckes durch

sein Niedersinken die Sectoren wieder in ihre ursprüngliche Lage zurückzuführen. Das

Gewicht Y dient zugleich zur Ausgleichung des

Radgewichtes. Die Löcher in den Seitenflächen des Ringes n, in welche die Zapfen der Gabel enden T

eingreifen, sind länglich. Durch Anziehen einer Kette oder Leine d, die durch ein Auge im Lagerdeckel b geführt ist, können die Sectoren behufs Abstellen des

Windrades um 90° aus ihrer Ebene herausgedreht werden. Damit die (in Fig. 5 in der Ansicht

gezeichnete) Scheibe Z auf der Radwelle W genügend Führung erhalte, ist dieselbe mittels

Rundeisenstangen m mit einer Platte L verbunden, welche mit dem rohrförmigen Ansatz a auf das Vorderende der Radwelle aufgeschoben ist

(Fig. 1

und 10). Die

Stangen m durchdringen die Radnabe und liegen zwischen

den Gelenkansätzen der Rosette R unterhalb der Enden

der hölzernen Radarme (Fig. 6 und 12). Fig. 11 veranschaulicht

die Verbindung der vierkantigen eisernen Kolbenstange K

mit der hölzernen Stange K1, deren unteres Ende in ähnlicher Weise mit einer eisernen Pumpenstange

verbunden ist. Natürlich muſs sich die Kolbenstange K

in dem guſseisernen Kopfstücke K2 und in dem Halslager U frei drehen können und die Achse der Kolbenstange durch den Mittelpunkt

der Drehscheibe gehen. Das obere Ende der äuſsersten Scheiden bei den einzelnen

Sectoren muſs schräg abgeschnitten sein (Fig. 2), damit sie beim

Umlegen nicht auf einander stoſsen. Die unteren Enden der Scheiden sind in zwei

kreisförmige Holzrahmen Q' (Fig. 9) eingesetzt, die

mit einem Bügel g aus Flachschienen verbunden sind,

welcher sich auf die das Gewicht p tragende Flachschine

f legt.

Windräder von etwa 6m Durchmesser und darüber haben

zwischen je zwei Radarmen statt eines Sectors deren zwei eingesetzt – einen am Rande

des Rades, einen gegen dessen Mittelpunkt hin; dabei ist die Flachschine mit den

Querachsen beider Sectoren verbunden.

Ungarisch-Altenburg, Mai 1878.

V.

Thallmayer.

Tafeln